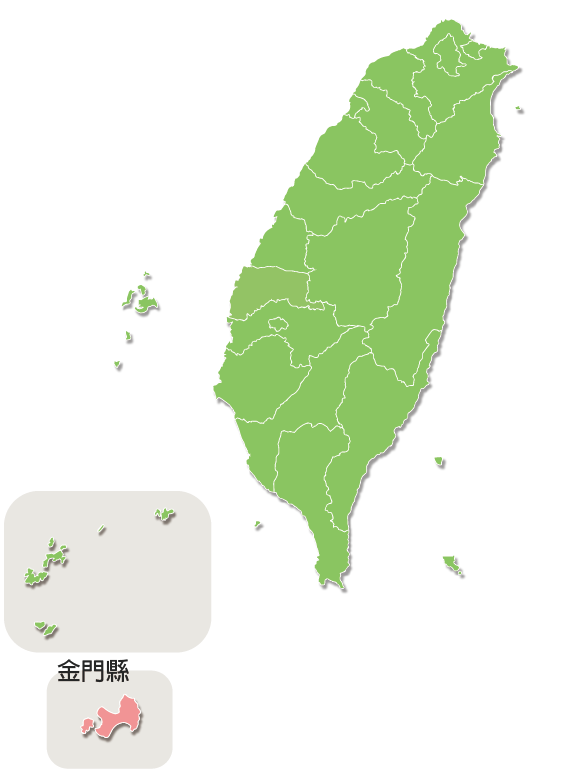

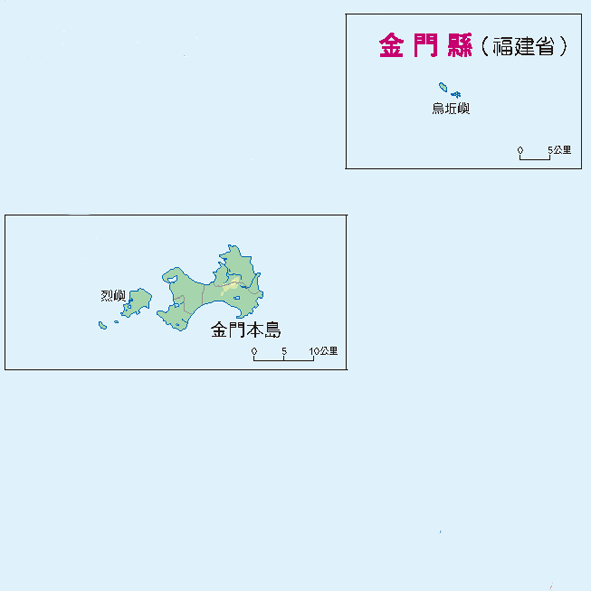

位於福建省東南方九龍江出口的廈門灣內,由金門本島(大金門)及烈嶼(小金門)等十二個島嶼所組成。

地形圖

衛星圖

行政圖

面積

約 150.4 平方公里

地形與水文

除太武山外,無其他高地,除部分丘陵外,其他多為紅土覆蓋的臺地。因受地形影響,島上無大河,其他均為小河流。

氣候

屬副熱帶海洋氣候,降雨多集中四到九月,年均溫約為 20.9度,因無高山屏障,因此風力強勁,冬季有強烈的東北季風。

人口

約 13.8 萬 (108年1月),人口密度以金城鎮最高,金沙鎮最低。

縣花

四季蘭,屬於蘭科多年生,常綠草本植物,花期較其他種類長且能多次開花,故名四季蘭。花期約在 6 到 9 月,因花期高峰在秋季,又名秋蘭。主產地為中國福建所以又稱為「福建蘭」。花為黃白色或淡黃綠色,帶紫紅色紋脈,氣味清香,為觀賞用植物。因為金門普遍種植,所以被選為金門縣縣花

得月樓

建於西元1931年,由於是作為全村的防禦建築「銃樓」使用,因此有考慮到眺望及防禦的需要。本體為平砌石牆,其方樓的造型,為金門縣最具代表性的銃樓,同時也是金門國家公園的地標。

莒光樓

建於西元1952年,為表彰在金門多次戰役中,英勇官兵們的事蹟所建。莒光樓樓高3層,以鋼筋混凝土為材料,仿古宮殿城樓的形式所建。此樓為金門戰地精神的象徵,與「毋忘在莒」碑同為金門著名地標。

民俗文物館

金門民俗文化村位於金門縣金沙鎮,始建於西元1900年,村內共有18棟建築,俗稱18間王家厝。其中規畫有七間作為展覽館,屋舍形式為閩南傳統二進式建築,以白石及紅磚為建材。民國68年重新修復後,定名為民俗文化村。

金門國家公園

於民國84年成立,為首座位於離島的國家公園,也是第一座以維護歷史文化資產、戰役紀念及具自然資源保育功能的國家公園。經過歷史洗禮及多場戰役,在當地留下相當多的文化史蹟、傳統建築及戰役史蹟,又因長期實施戰地體制,使這些珍貴資產保留了相當完整的形態。

風獅爺

又稱石獅爺、風獅。在缺乏高山屏障的金門,長年受強風及飛沙侵襲,居民設立風獅爺來「鎮風止煞,祈祥求福」。近年來,已從鎮風的功能,轉變為村落守護神,是金門相當具有特色的文化景觀。

八達樓子

西元1933年抗日戰爭時,戌守古北口的一班步兵7人,為掩護長城部隊,固守陣地並堅決抵抗,雖完成任務,但全都壯烈犧牲。後長城部隊進駐烈嶼,為紀念當時死守古北口的七位勇士,在烈嶼西宅社區,仿建當年的八達樓子,並將七勇士塑像置於其上,現為烈嶼著名地標之一。

后湖卯年海醮

是相當少見的一種醮儀,目前僅有金門后湖有這項海醮儀式,同時也是規模最大的海醮儀式。后湖村每逢兔年都要舉行一連三天的大拜拜醮儀,也含有為海難孤魂「普渡」的性質。而后湖海醮是金門全島唯一擁有百年以上歷史的普渡文化。

高粱酒

高粱為金門特產之一,引用水質甘甜的寶月神泉,加上乾淨的空氣及氣候配合,並遵循古法及結合現代設備及技術釀造,而得其酒,金門高粱屬「清香型」白酒,以其「清澈透明、質地純淨、芳香濃郁」的特色而聞名。

金門菜刀

為金門相當獨特的特產,使用八二三砲戰中用來砲擊金門的砲彈碎片及彈頭所製,而製造砲彈所用的鋼鐵質量均佳,以其為原料的菜刀硬度高、鋒利又特別耐用;金門菜刀就因耐用又具紀念價值的特點,而成為金門當地的特產之一。

貢糖

貢糖是一種以花生與糖做成的點心。其名相傳一說是明代閩南進貢的貢品,另有一說是在貢糖製作過程中,須以人力搥打,「摃」成一種特殊的「花生酥」,所以名為「摃糖」,後轉為同音的「貢糖」。隨著廈門糕餅師傅將此項點心傳入金門,原本相當常見的點心,進而演變成相當具代表性的金門特產。