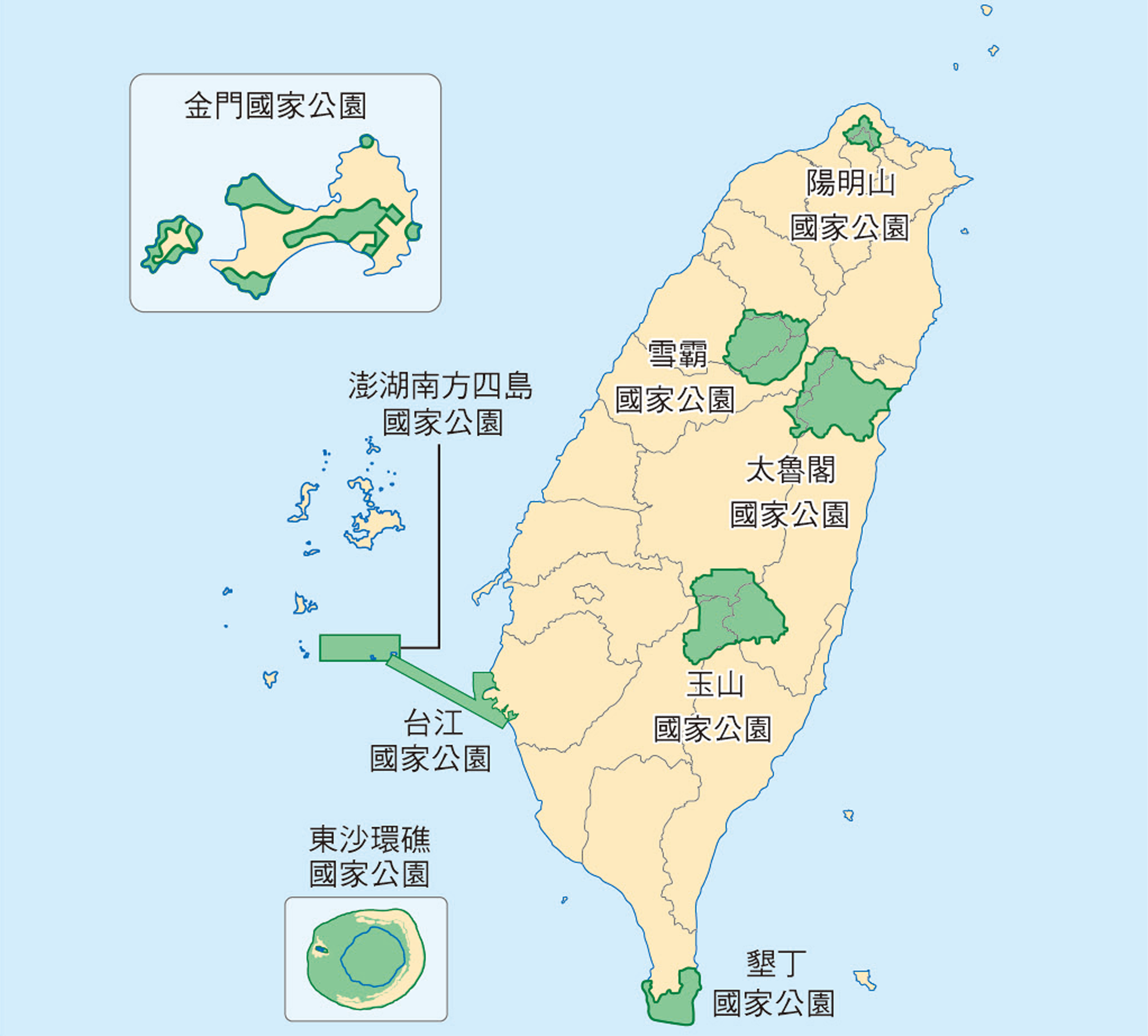

陽明山國家公園

陽明山國家公園位於北臺灣的陽明山國家公園,是臺灣唯一擁有火山地形的國家公園,火山地質完整豐富,在經過多次的噴發活動後,形成今日特殊的地質奇景,如火山口、硫磺噴氣孔、地熱及溫泉等。此外,受到特殊的地理環境及氣候的影響,讓此處的動植物生態也顯得豐富且多樣。

陽明山國家公園的範圍東起磺嘴山、五指山東側,西至烘爐山、面天山西麓,北面包括竹子山與其北面的土地公嶺,南抵紗帽山南麓向東延伸至平等里東側山谷,面積總計11,455公頃,涵蓋了臺北市北投區、士林區部分,以及新北市淡水、三芝、石門、金山、萬里的部分地區,是臺灣唯一靠近市區的國家公園,獨特的便利性讓這裡不僅是環境保育的生態園地,也是遊憩賞景的最佳去處。

雪霸國家公園

雪霸國家公園以雪山山脈的河谷稜線為界,東起羅葉尾山,西迄東洗水山,南至宇羅尾山,北倚境界山,是高山型的國家公園。境內山巒迭起,景致壯麗,從海拔760公尺的大安溪河谷到海拔3,886公尺的雪山主峰,落差達三千多公尺,這樣的地形差異加上水文、氣候等因素的影響,造就了此區鬼斧神工的地形地貌,漫遊其中,莫不令人感到大地的山林壯闊,且孕育了豐富的動植物生態,如珍稀物種「櫻花鉤吻鮭」,便在此喚醒我們對大自然的關懷與重視。

太魯閣國家公園

太魯閣國家公園橫跨花蓮、臺中與南投三縣市,東沿清水斷崖、西有合歡山群峰、南倚奇萊連峰與太魯閣大山、北緣南湖大山,崇山峻嶺描繪出了太魯閣國家公園的外廓,立霧溪則流經其間,刻劃出舉世稱奇的大理石峽谷絕景。園區內層巒疊翠、溪泉綜錯,在此景色絕美的人間仙境中,不但孕育出了富饒的動植物生態,也藏著豐富的人文史蹟。

玉山國家公園

玉山國家公園位居臺灣中央地帶,是典型的高山型國家公園,範圍東起馬利加南山、喀西帕南山、玉里山主稜線,南沿新康山、三叉山後循中央山脈至塔關山、關山為止,西至順楠溪林道西側稜線至鹿林山、同富山,北沿東埔村北側溪谷到郡大山稜線,再順哈伊拉漏溪至馬利加南山北峰,包括玉山連峰、秀姑巒山、大水窟山、塔芬山、雲峰、關山及南橫公路梅山至埡口段,群峰環繞,山勢險峻,傲視全臺。每逢冬季雪封時期,核心的玉山山塊更形壯偉儼然,不愧為臺灣屋脊。而除了山巒疊嶂之美,玉山國家公園也孕育了低到高海拔等多樣動植物,還有原住民渾厚的歌聲,在此飄揚著濃厚的人文氣息。

台江國家公園

台江國家公園位於臺灣本島西南部,陸域整體計畫範圍,北以青山漁港南堤為界,南以鹽水溪南岸為界的沿海公有土地為主。

海埔地為台江國家公園區域海岸地理景觀與土地利用的一大特色,在近岸地帶形成寬廣的近濱區潮汐灘地的同時,另一方面在碎浪區的一連串離岸沙洲島,形成另一種特殊海岸景觀。台江國家公園範圍內重要溼地共計有四處,包含國際級溼地 ── 曾文溪口溼地、四草溼地,以及國家級溼地 ── 七股鹽田溼地、鹽水溪口溼地等。鹽水溪口是目前全臺灣唯一可以發現十種招潮蟹的地區。

台江國家公園區原大多屬台江內海,兩百多年來,由於淤積陸化逐漸被開發成鹽田、魚塭及村落,其因位在亞洲水鳥遷徙的路線上,每年秋、冬季節都會有數以萬計的候鳥經此南下過境,或留在鹽田、魚塭及河口浮覆地度冬。

台江地區為漢人渡海移民文化史蹟,為重要海域歷史文化資源,代表著橫渡黑水溝:漢人先民渡臺航道,橫渡黑水溝的海洋文化與歷史紀念地。

墾丁國家公園

墾丁國家公園是臺灣第一座成立的國家公園,三面環海,為臺灣同時涵蓋陸域與海域的國家公園。由於百萬年來地殼運動不斷的陸地與海洋彼此交融影響,造就本區高位珊瑚礁、海蝕地形、崩崖地形等奇特的地理景觀。特殊的海陸位置加上熱帶氣候的催化,在此孕育出豐富多變的生態樣貌,海岸林帶的植物群落尤其特殊罕見,每年還有大批候鳥自北方飛來過冬,蔚為奇觀;海底的珊瑚景觀更是繽紛絢麗,為墾丁國家公園妝點出卓絕風貌。

金門國家公園

金門國家公園金門地處福建省東南方的九龍江口外,西與廈門島相望,東隔臺灣海峽與臺灣相距227 公里,全島面積約150 平方公里。民國 81 年 11 月 7 日金門解除戰地政務,一方面除繼續擔任維護臺海安全的任務外,為妥善保護金門地區特殊的自然地質環境與人文戰地史蹟,而於民國 84 年 10 月 18 日成立國家公園

金門國家公園是臺灣第六個成立的國家公園,範圍涵蓋金門本島中央及其西北、西南與東北角局部區域,分別劃分為太武山區、古寧頭區、古崗區、馬山區和烈嶼島區等五區域,約占大小金門總面積1/4。

區內的地質以花崗片麻岩為主,特殊的植物生態、豐富的野生動物、保存完整的傳統聚落及戰地遺跡為主要園區特色。也是國內第一座以維護歷史文化遺產、戰役紀念為主,兼具自然資源保育的國家公園。

澎湖南方四島

澎湖南方四島國家公園位於澎湖南方約東經119°30’至119°41’,北緯23°14’至23°16’之間,主要由東嶼坪嶼、西嶼坪嶼、東吉嶼、西吉嶼等四個大島,與其周邊數個天然島嶼,包含頭巾、鐵砧、鐘仔、豬母礁、鋤頭嶼等,共同組成。澎湖南方四島周邊海域有中國沿岸流、黑潮支流與南中國海季風交互作用,玄武岩基質提供珊瑚、海藻及其他底棲生物附著空間,構成生物多樣性甚高的副熱帶珊瑚礁群聚與礁岩生態系。而地質以玄武岩為主,是臺灣最古老的玄武岩火山地質景觀,有海崖、海蝕洞、海蝕平台、岩柱等景點。此外,當地也保存了清代傳統合院建築、日治時期洋樓建築及梯田式菜宅等人文地景文化資源。

東沙環礁國家公園

東沙環礁位在南海北方,環礁外形有如滿月,經由造礁珊瑚歷經千萬年建造而形成,由於地理、生態特殊,擁有豐富多樣的海洋生物,因此特別規劃為東沙環礁國家公園,範圍是以環礁為中心,加上環礁外圍12 浬海域為界,總面積約有353,600 公頃。比現有六座國家公園總面積還大,相當於臺灣島的1/10,範圍涵蓋島嶼、海岸林、潟湖、潮間帶、珊瑚礁、海藻床及大洋等不同但相互依存的生態系統,資源特性有別於臺灣沿岸珊瑚礁生態系,複雜性遠高於陸域生態。

山地

山地的海拔高度高,起伏大,坡度陡峭,通常高於1,000公尺。臺灣山地由中央、雪山、玉山、阿里山和海岸等五大山脈所組成,面積十分廣大,尤其中央山脈北起蘇澳,南迄鵝鑾鼻,幾乎貫穿全島,而與其他平行山脈間的低窪谷地,大多是地質上重要的縱向斷層線。

丘陵

丘陵的海拔高度較山地低,起伏與坡度也較小,通常低於1,000公尺。主要分布於中央山脈西部,高度多在數百公尺,呈不連續分布,從北而南有飛鳳山丘陵、竹東丘陵、竹南丘陵、苗栗丘陵、斗六丘陵、嘉義丘陵、新化丘陵和恆春丘陵等。

盆地

盆地是四周地勢較高、中間較低平的盆狀地形。臺灣面積較大的盆地有臺北、臺中、埔里、泰源等盆地,以構造盆地為主,例如:臺北盆地、日月潭盆地及埔里盆地等,都是因為斷層陷落造成的。山間盆地規模較小,但為數不少,多見於中南部的高山間。

平原

平原地勢低而平緩,起伏小,形勢開闊。分布在沿海及河流兩側的地區,除了清水、彰化沿海平原、嘉南平原和花蓮沿海平原屬於隆起平原之外,其他都是由河流沖積而成。另外,花東縱谷平原是沿著斷層發展而成的沖積扇平原;蘭陽平原及屏東平原則是地殼下陷後的堆積性平原。

臺地

臺地的頂部平坦,起伏較小,有崖面,高度與丘陵相當。第四紀更新世後期,臺灣地勢增高,風化加強,侵蝕劇烈,石礫、砂石自山區沖刷至低處堆積,形成礫石層。後又受陸地上升的影響,使礫石層上升至目前的高度,表面平坦而地勢較高,並緩緩向海傾斜,是為臺地。主要分布於臺灣西部,因受河流分割,只能斷續存在。從北而南有林口、桃園、中壢、平鎮、伯公岡、湖口、后里、大肚、八卦及恆春等臺地。

濁水溪

發源於中央山脈,流經南投、彰化、雲林地區,流域面積3,157平方公里、河川長度186.6公里,是臺灣最長的河川。

高屏溪

發源於玉山山脈,流經高雄與屏東兩地,流域面積3,257平方公里、河川長度171公里,是臺灣流域面積最大的河川。

淡水河

發源於雪山山脈,流經臺北、桃園、新竹等地,流域面積2,726平方公里:河川長度158.7公里。淡水河位於臺灣北部副熱帶季風氣候區,全年有雨,河川流量穩定。

大甲溪

源於中央山脈的次高山及南湖大山,流域面積1,236平方公里、河川長度124公里,流域範圍均在臺中市境內,經和平、東勢、石岡、豐原、后里、神岡、外埔等地,從大甲出海。

曾文溪

源於阿里山山脈的東水山,流域面積1,177平方公里、河川長度139公里,本水系上游有南化、曾文、烏山頭三大水庫,提供本區充足民生、工業用水。

秀姑巒溪

源於花蓮、臺東兩縣縣界的崙天山南麓,流域面積1,790平方公里、河川長度81公里。流經花蓮縣瑞穗、萬榮、玉里、豐濱、卓溪、富里,臺東縣池上、海端。

卑南溪

源於中央山脈卑南主峰與關山主峰,流域面積1,603平方公里、河川長度84公里。流域範圍均在臺東縣境內,上游由西向東流至海端、池上附近,轉向南流,沿花東縱谷經關山、鹿野、卑南後,在臺東市出海注入太平洋。

大安溪

源於雪山山脈大霸尖山,流域面積758平方公里、河川長度96公里。流經苗栗縣泰安、卓蘭、三義、苑裡,臺中市和平、東勢、后里、外埔、大甲、大安等地。

烏 溪(大肚溪)

源於合歡山南麓,流域面積2,026平方公里、河川長度119公里。流經南投縣國姓、南投、草屯,臺中市霧峰、大里、大肚、龍井,彰化縣芬園、和美等地。

花蓮溪

源於花蓮縣中央山脈丹大山支脈的拔子山,流域面積1,507平方公里、河川長度57公里。流經花蓮縣吉安、壽豐、鳳林、光復、秀林、萬榮以及花蓮市。

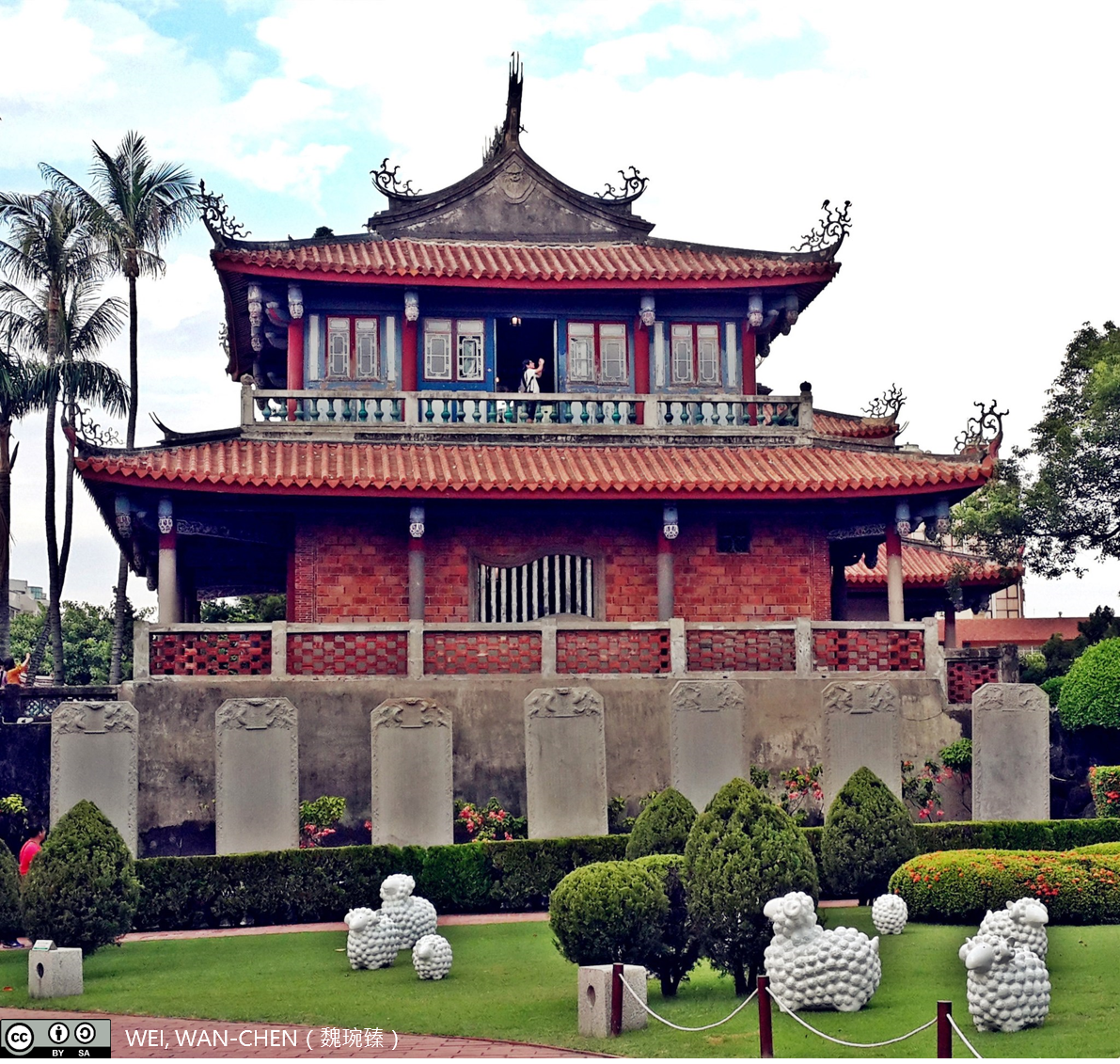

赤崁樓

赤崁樓乃荷蘭人於西元1652年創建,原稱普羅民遮城(Provintia荷文為永恆之意),漢人則稱之為「赤崁樓」、「番仔樓」或「紅毛樓」;雖然「赤崁樓」已歷經明、清、日治時期,至今仍大約維持原貌。赤崁樓從荷蘭人據臺時期便是行政中心,西元1662年鄭成功驅逐荷蘭人後,即改普羅民遮城為承天府治。清初台江尚未淤塞前,浪濤可直達赤崁樓下,「赤崁夕照」是當時著名的臺灣八景之一。(資料來源:交通部觀光局網站)

紅毛城

西元1628年,西班牙提督卡黎尼奧的遠征軍進入淡水河河口;次年在港口的北崗,在前人所築的堡壘故址上建造聖多明哥城。後荷蘭人將西班牙人逐出臺灣時,這座城砦已殘破不堪,西元1644年,荷蘭人便以磚、石和石灰重新建造一座城。由於漢人多稱荷蘭人為紅毛,所以也將這座建築稱為紅毛樓,今人則多稱聖多明哥城或紅毛城。

億載金城

億載金城古稱為「安平大砲臺」或「二鯤鯓砲臺」是為了對抗因牡丹社事件而犯臺的日本軍隊。西元 1874 年沈葆楨先抵安平,認為應建立大砲臺以保衛府城,因此,西元1876年由法國工程師所設計完成的全臺第一座西式砲臺終於完成,也是全臺第一座配備英國阿姆斯壯大砲的砲臺,臺灣的海防軍事也因此而邁向近代化的一大步。建築形制上,億載金城屬於西洋稜堡式的方形砲臺,四角凸出,中央內凹。環繞砲臺並有護城壕,砲臺上分置大、小砲,城堡中央則為操練場;形制完善、規模宏大,加上砲臺威力強大,億載金城可說是臺灣南北砲臺中,劃時代的重要里程碑。(資料來源:交通部觀光局網站)

台南孔廟

孔子廟又稱文廟,建於明永曆年間,是全臺最早的文廟,也是清末之前最高的官辦學府,故有「全臺首學」之稱。這座孔廟是由鄭成功部將陳永華倡議修建,清及日治時代歷數次修建,現今主體則為民國66年整建而作。

廟門以一「全臺首學」金字橫匾作為登堂之階,建築以主祀至聖先師孔子的大成殿為主體,殿樑懸有多方前清諸帝的欽賜御匾及蔣中正、李登輝總統等人題匾,備極尊榮;兩旁東西則奉祀孔子72位弟子及歷代先儒先賢神位,正殿之後為崇聖祠,祀孔子五代祖先牌位及孔鯉等先達賢儒。(資料來源:交通部觀光局)

澎湖天后宮

位於馬公市中央里的天后宮主祀媽祖,建於明萬曆32(1604)年,是全臺灣歷史最悠久的媽祖廟。廟體建築出自唐山名匠之手,有深具藝術造詣的各類建築構建與裝飾,廟中並典藏有現存臺灣最早的古碑—沈有容諭退紅毛番韋麻郎等之碑,陳列於清風閣文物館中供民眾參觀,另有清乾隆皇帝御賜題「與天同功」的金匾可供憑弔,俱為珍貴的歷史文物。(資料來源:交通部觀光局)

鹿港龍山寺

鹿港龍山寺始建於明末清初,於清乾隆五十一年(一七八六)遷建現址,歷二百三十餘年;目前鹿港龍山寺的建築大體保留自清道光、咸豐年間重修時的舊貌。 鹿港龍山寺不惟歷史悠久,其寺廟建築規模宏大,格局完整,工藝精細,別具匠心,是台灣傳統建築中最具有藝術、建築與工藝等完整歷史價值的作品之一。鹿港龍山寺現獲頒定為台灣之「國定古蹟」。(資料來源:鹿港龍山寺網站)

祀典武廟

祀典武廟又稱關帝廟,建於明鄭時期,相傳原為寧靖王府內之關帝廟,為臺灣武聖關帝之信仰中心,也是唯一列入官方祀典的武廟,廟分三進:前殿、拜殿、正殿及後殿,以長達66公尺的朱紅山牆迤邐連接,彰顯恢宏氣勢。(資料來源:交通部觀光局網站)

春節

春節,即農曆新年,是一年之歲首,是中國與華人地區及世界各地漢族社會過的傳統新年,又稱新春、正旦、正月朔日;口頭上亦稱為過新年、過年、度歲、慶新春、慶新歲,是漢族四大傳統節日之首。

元宵節

元宵節,又稱為上元節、元夕、小正月、小年或春燈節,是農曆新年的第一個月圓之夜,象徵著春天的到來,這是傳統新春定義的最後一天,在這天人們會吃元宵、猜燈謎、鬧花燈,來歡度這個愉快的節日,以表示慶賀新春的延續。

清明節

清明節,或稱掃墓節,是臺灣人向祖先獻祭,以紀念死者,多帶著慎終追遠、攘災祈平安豐穰的意義。

端午節

端午節與春節、中秋節並稱三大節日,因其由來和習俗,幾乎都和紀念戰國時期楚國詩人-屈原有關,故民間又稱「詩人節」。端午節最普遍的習俗為「划龍舟」和「吃粽子」。據說早年屈原投江而死,人們為搜救他,紛紛駕舟楫在江面來回找尋,此後逐漸演變成龍舟競渡。(資料來源:觀光局網站)

中元節

農曆7月俗稱「鬼月」,在傳統習俗中,從農曆7月1日凌晨起地府鬼門開到農曆7月29日鬼門關的這段期間,民間為祈求消災解厄、諸事順利平安,各地均舉辦大大小小的祭典,尤以7月15日中元節這一天達到祭典的最高潮。其中如基隆市政府舉辦的「雞籠中元祭」、宜蘭縣頭城及屏東縣恆春的搶孤,都是中元節重要的傳統習俗。(資料來源:觀光局網站)