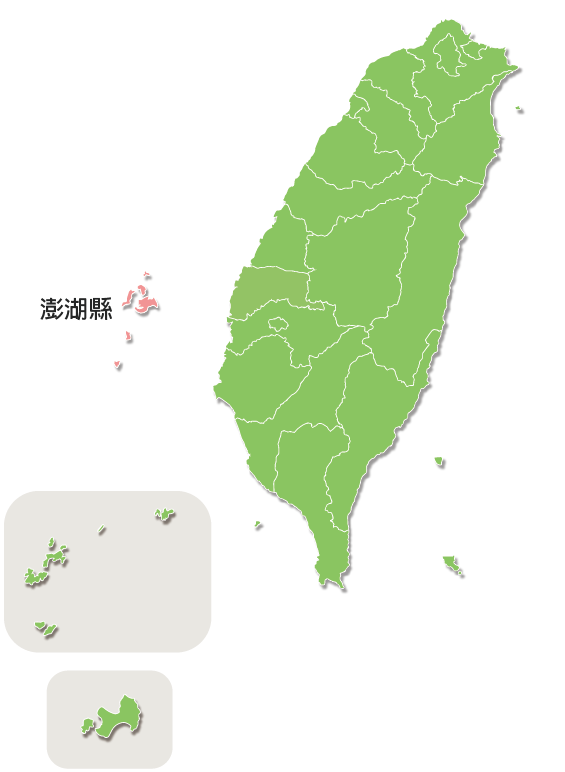

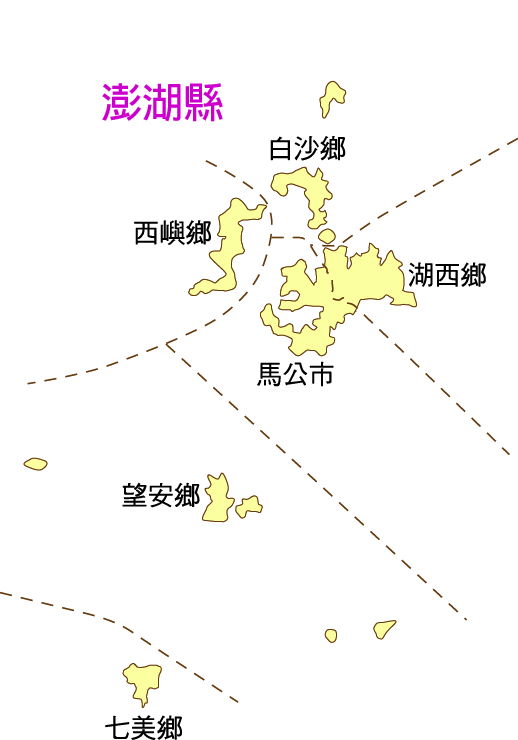

澎湖群島位於中國大陸與臺灣之間的臺灣海峽上,由64座島嶼與多數岩礁所組成的火山群島。

地形圖

衛星圖

行政圖

面積

約126.8平方公里

地形與水文

澎湖群島地勢平緩,幾乎每個島四周是崖壁,頂部一片平坦,無明顯的高山起伏,是典型的方山地形,為澎湖最明顯的特徵。

氣候

屬副熱帶氣候,全年的平均溫度為 23 度,降雨季分布不均,乾、雨季分別相當明顯,強勁的東北季風是主要的氣候特徵。

人口

約 10.4 萬 (108年2月) 人口密度以馬公市最高,七美鄉最低。

縣花

天人菊又名虎皮菊、中心菊,是菊科天人菊屬的植物,原生地為美國南部,一年生草本植物。夏季開花,花多為紅色或黃色。在澎湖隨處可見,因有著強韌的生命力,象徵為澎湖縣民百折不撓的精神,因而被選為澎湖縣花。

曾被稱為島夷、方壺、西瀛、平湖、彭湖。澎湖廳志上曾有一段記載說:「澎,不是海疆,而是海島,各島星羅棋布,遠近錯列,港道紆迴,礁山隱伏水中,非熟悉海港航道的人,不敢輕易前往…...。媽宮港居中控制,形勢包藏,是群島之主。港內波平如鏡,可容千艘,以西嶼為外捍,金龜頭(金龍頭)為右臂;由東南環衛者,以蛇頭(風櫃尾)為左衛,大小案山為下臂,鎖住港門。」「澎湖」就是「港外奔濤『澎』湃,港內澄浮如『湖』的意思,本指「媽宮港」而言,後來漸漸的轉化為整個「澎湖群島」的全名。

澎湖天后宮

為臺灣歷史最悠久的天后宮,原稱媽宮或娘娘宮,也是馬公市舊稱的由來。建築採用潮州工法打造,使得澎湖天后宮的建築具有潮州風格,和臺灣多數閩南風格的寺廟大不同。寺廟中有許多雕刻精緻的木雕作品,加上建築整體以傳統建築技術建造,在文化、建築及歷史的層面上,都有其獨特性。

桶盤玄武岩

位於馬公港西南約七公里處,因形狀像倒著放的桶盤,因而得「桶盤」之名。是標準的方山地形。全島除北部的沿岸海灣外,皆由垂直的柱狀玄武岩所包圍;此外,桶盤嶼也是澎湖群島中,玄武岩石柱群最為壯觀的島嶼。

吉貝沙嘴

位於白沙鄉的吉貝嶼,吉貝沙嘴向外延伸,成為長數千公尺的沙灘,是全臺最大的沙嘴地形。外圍的潮間帶,有許多特別的動植物,形成獨特的生態景觀。吉貝沙嘴的沙灘上,布滿珊瑚殘骸及貝殼碎片,看起來像金黃色的沙,所以又被稱作「黃金沙嘴」。

澎湖二崁陳宅

主要以硓𥑮石與玄武岩建成,其形制為三間三進宅院。融合閩南與澎湖地方的建築特色,加上日治時期受的西洋建築風格的影響,最後成為閩洋折衷的建築樣式。宅邸內,不僅有精緻的石雕與木雕,還保存著古董書畫。由於二崁陳宅具有高度歷史和文化價值,民國78年被文建會指定為傳統聚落保護區,民國90年經內政部通過,成為臺灣第一個傳統聚落保護區。

西嶼西臺

又稱西臺古堡,為清領時期所建。西臺古堡被包覆在玄武岩地形內,因此看起來與地面同高,古堡盡頭則是海崖,遠眺外垵港,地勢險要,在當時是重要的軍事要塞。西嶼西臺也是澎湖現存最完整和規模最大的古砲臺,極具歷史價值。

望安花宅聚落

位於望安鄉中社村,在當年是擁有一百多戶閩南建築的花園古厝,可窺見當年的繁榮和興盛。古名「花宅」的中社村,全村都是年代久遠的古厝,呈現三合院的特殊建築結構「一顆印」;民居、菜宅等建築均以玄武岩和硓𥑮石砌成。是保存得非常完整的古厝聚落,也是少數完整保留的漢人聚落之一,具有高度歷史文化價值。

七美雙心石滬

位於七美鄉,因其雙心造型,有「心心相印」之意,深受情侶及遊客喜愛。石滬原是沿海漁民以玄武岩建造,用來捕捉魚類的陷阱,趁海水漲潮時淹過石滬,並帶來大量魚類,然後趁退潮時水位下降時,便可輕易捉拿被困在石滬當中的魚,之後,捕魚用途漸漸式微,雙心石滬也轉為觀光用途。

澎湖國際海上花火節

西元93年開始,由澎湖縣政府首次舉行「澎湖海上花火節」,目前已成為澎湖縣最具代表性的大型活動,每年吸引許多遊客前往參與。由於煙火施放地點與觀賞區非常近,遊客可以近距離欣賞煙火獨特的臨場震撼感,為澎湖海上花火節最吸引人的地方。

黑糖糕

澎湖黑糖糕又稱為發糕,是日治時期,在澎湖定居做生意的沖繩糕餅師傅,將澎湖當地的「米發糕」改良,成為現今澎湖的黑糖糕。取其「發財」之意,稱為發糕,是澎湖人用來祭祀的供品,現在成為澎湖著名的糕點之一。

鹹餅

鹹餅的作法,源自於福建,隨著大陸先民傳到澎湖後,成為糕餅店的產品之一。民國60年後,澎湖發展觀光產業,連帶著成為澎湖美食點心而知名度大增。鹹餅是以麵粉、豬油,芝麻、胡椒烘製而成,略帶鹹辣,口感紮實,溶在嘴裡有一股豬油香氣,風味不同於一般餅乾。

仙人掌冰

仙人掌冰是澎湖當地發展出的特色冰品,以仙人掌的果實原汁作為原料。而澎湖的仙人掌是由荷蘭人,在西元1645年引進,每年夏季為仙人掌的花季,果實為漿果,顏色火紅類似蘋果,因此有澎湖紅蘋果之稱。