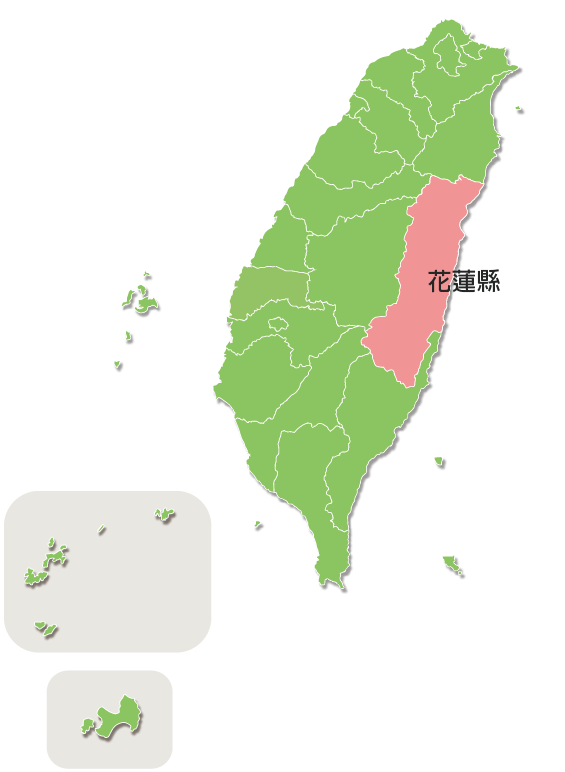

位於臺灣本島東方,西倚中央山脈,東臨太平洋,北以和平溪與宜蘭縣為界,南以部分海岸山脈與臺東縣接壤,西邊與臺中市、南投縣與高雄市為鄰。

地形圖

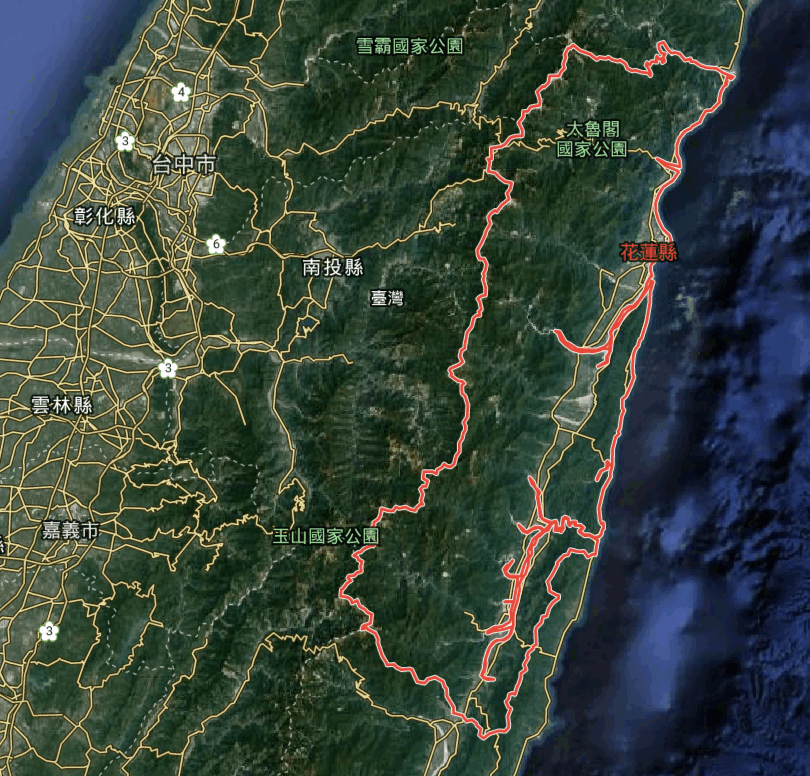

衛星圖

行政圖

面積

約 4628.6 平方公里

地形與水文

山地為主要地形,平原位於中央山脈及海岸山脈間。境內著名的山有南湖大山,奇萊山、秀姑巒山與新港山等。較大河川為和平溪、立霧溪、花蓮溪和秀姑巒溪等。

氣候

因有太平洋黑潮流經東部海岸,加上中央山脈阻擋冬天寒風,以及夏季海洋的季風調節,因此冬暖夏涼。

人口

約 33 萬 (108 年 1 月),人口密度以花蓮市最高,卓溪鄉最低。原住民約占人口數的四分之一,其中以阿美族人數最多。

縣花

蓮花,又名菡萏、芙蓉,根系為不定根。莖為根莖,生長前期較細長,生長後期較粗大,稱「藕」。每株約有浮葉 2 到 3 枚。葉片浮出水面稱「立葉」,立葉隨匍枝的節位增加而愈大。蓮花大而明顯;雌雄同花,單生。花萼約 4 到 5 片、花瓣約數十枚。縣花由來為取花蓮倒唸之諧音,簡單易記,且與花蓮為臺灣最後一片淨土之意涵,有異曲同工之妙。

追溯花蓮的歷史,從卑南文化遺址的掃叭石柱中發現後山花蓮曾有史前人類出現的證據,經過了蠻荒時期,花蓮開始有原住民的進駐,最早的阿美族便是在大港口附近登陸,讓部落文化生根發芽,甚至仍存在著特有的巫師祭典儀式,以兩大原住民部落—太巴塱與馬太鞍為傳承後世的主軸。漢人大規模的到花蓮開拓,始於清同治年間,因為政治勢力的擴展,漢人才大舉進入花蓮地區。而真正開啟花蓮的建設史頁,得從清廷割讓臺灣,後山走入日治時期,而花蓮的日治版圖非常明顯,從各個鄉鎮遺留下的建築便可窺見。而民國時期從事建設,到了北迴鐵路與蘇花公路開通後,至此,花蓮人文的多采多姿與自然生態的耀眼光芒,再也無法掩蓋。

花蓮縣石雕博物館

設立於民國90年,為全臺第一座石雕專題博物館。館內石雕是透過蒐集和舉辦國際石雕活動所典藏的精品。博物館從傳統展覽型態,擴大為戶外陳展的方式,並以本館為核心延伸至整個東部地區,塑造為石雕觀光城。

吉安慶修院

約建於西元1917年,屬真言宗高野派的「吉野布教所」,即現今的「慶修院」,在當時是日人的信仰中心,並具備醫療所、課堂室及喪葬法事服務處等功能。在政府與民間組織合力保護下,現為保存最完整的真言宗寺院。

鯉魚潭

位於壽豐鄉池南村鯉魚山山邊,早期即是花蓮頗負盛名的風景區,其也是縣內最大的內陸湖泊。花東縱谷國家風景區成立後,將鯉魚潭規畫成一處可輕舟悠遊、單車環潭或漫步水岸的遊憩活動景點。

馬太鞍溼地生態園區

位於光復鄉馬錫山腳下,是縣內面積最大的溼地。芙登溪蜿蜒穿過園區,其早年為阿美族世居之地,並提供了部落的生活所需。區內規畫有完善的單車路線,以鐵馬悠遊其中,十分愜意。

靜浦北回歸線標誌

坐落於豐濱鄉臺11線69公里處,瀕臨太平洋,擁有絕佳風景,亦為遊客的休憩景點。標塔上有一隙縫,每當夏至的日升和日落時分,光影正好落於正西與正東方,為一處絕佳的生態教室。

石梯漁港

位於花蓮市南方,為臺灣賞鯨活動的發源地,第一艘賞鯨船「海鯨號」就是在這裡啟航。此地為東部賞鯨重鎮,漁港入口處設有鯨豚地標,採用黑色大理石一體成形雕塑而成。

水土保持戶外教室

位於瑞穗鄉舞鶴村,園內展示了多種防治災害的工法與設施,此外也致力造林與棲地保護。經調查,園內至少有三百種植物、六十多種鳥類、二十多種蛙類以及多種爬蟲類與保育類動物,為最佳的生態教室。

綠水合流步道

步道長度約2公里,位於太魯閣國家公園綠水管理站附近,原為合歡越嶺古道的其中一段,後來整建為太魯閣國家公園內第一條自導式解說步道,亦為最迷你的步道,為遠眺中橫公路、綠水臺地與立霧溪谷的好地方。

九曲洞

「九曲洞」的命名是以「九」來形容多彎,並非指共有九個洞。全長約2公里的步道,是太魯閣峽谷最精華的路段,沿途緊鄰高山深壑,一旁為湍急的立霧溪水,鬼斧神工的天然奇景,往往令前來探訪的遊客嘖嘖稱奇。

長春祠

位於中橫公路長春隧道西口,祠內供奉中橫興建工程中殉職的築路人靈位,建築依地勢嵌入山壁,而泉水自山壁湧出,形成飛瀑,公路局將其名為「長春瀑布」,為中橫公路的盛景之一。

花蓮國際石雕藝術季

每兩年舉辦一次的花蓮國際石雕藝術季,自民國84年以來已經邁入第五屆,不僅廣受好評,也吸引不少賞石及石藝雕刻家共襄盛舉,藉由國際性的石雕藝術創作營,讓臺灣與來自國際的石雕工作者互相觀摩和交流,因此更使得花蓮石雕推上國際舞臺,讓各地民眾前來花蓮不僅賞石,還可一覽這座臺灣後花園的美麗山水景致。

花蓮縣原住民族聯合豐年節

聯合豐年節將再度結合樂舞展演,呈現原住民族歌謠、舞蹈與文化祭儀的精髓,活動周邊亦設有原住民特色美食區、手工藝品展售區及各原住民農特產、部落微旅行簡介等,展現花蓮原住民族獨特的文化內涵。

曼波魚祭

當屏東黑鮪魚紅透半邊天的時候,台灣東部的曼波魚也成了新寵。曼波魚也就是翻車魚和干貝魚,體型巨大,在過去被食用的機會很少,但經過餐廳的研究創新之下,美味的程度不亞於黑鮪魚。

東海岸飛魚祭

每年三月到七月間,飛魚便隨著溫暖的黑潮洄游到臺灣東部,成為東部靠海維生居民最豐富的天然糧食。這個時期所舉辦的飛魚祭是一種獵魚儀式,也是阿美族部落對於大自然賜予的飛魚,在捕捉、分配、醃曬到儲存過程中,所蘊育出來的特殊飛魚文化。

剝皮辣椒

鳳林因為得天獨厚的少雨氣候,讓辣椒的日照充足,顆顆色澤豔麗、飽滿,少有落果現象,品質相當優良,所以促使剝皮辣椒成為鳳林的特產,甚至在國外也很受歡迎。而辣椒的製作方法也很特別,經由油炸、去皮、去籽、裝罐等過程,做成風味獨特的辣椒,吃起來口感很香,非常能下飯,近年來研發多種口味,頗受觀光客熱愛。

鳳林花生

在鳳林種植花生的產量並不多,但其有名在於為帶殼花生和製作方式,以家庭傳統式烘烤法烘焙,仍保有花生的原味。而其中以賣花豆花生的「三理堂」與賣鹹花生的「炳福堂」二家老字號最有名氣,為代代相傳的老店,也因堅持純手工的傳統作法,不含防腐劑,數量有往往限,供不應求。

阿美麻糬

麻糬在阿美族人口中又稱為「杜侖」,昔日是在阿美族的節慶中才吃的到的一種點心。阿美麻糬是由宗泰食品出產,各式產品如紅粟米麻糬、魔法CoCo以及燒玉桂蕃薯都廣受歡迎。在南濱的「阿美麻糬」門市附設阿美小米文化館,遊客還可以參觀麻糬的製作過程。