■ 何故ベルクソンか

さて、ここでは、ベルクソンの時代およびそれ以降の、他の哲学者の時間に対する議論には踏み込まない、例えば、ハイデガーのベルクソンに対する批判、「『存在と時間』において…『量的継起』としての『通俗的時間概念』を超えようとした点では彼は正しいが、しかしそれが『脱自』としての『時性』から発源することを示さずに、それを『空間』と同一視した点で誤っている、そのために『根源的時』を正しく捉えることもできず…等々の批判を繰り広げている(ベルクソン読本ー ベルクソンとフッサール、中敬夫)」等については、参考として挙げるに止める。

なぜ、ベルクソンの時間論に着目したかと言えば、仮にベルクソンとその衣鉢を継ぐ現代の哲学者の時間に対する考え方が、プロティノスと懸絶していないならば、すなわち、ガリレオに始まると考えられる時間に対する科学的考察に、必ずしも賛意を表していないならば、現代の哲学者が科学的視点による時間感覚とは別の時間感覚を持つという可能性があるのではないか、を探るためである。

最初に、筆者が現代の哲学者に着目したのは、仮に現在もなお、文学者や社会学者、教育学者、法学者その他が、自分の考え方を哲学者のそれに範を取っているとすれば、筆者のみた、津波に伴う外部電源喪失に起因す原子力発電所事故とこれに伴う放射性物質の拡散に関わる、彼らの奇矯とも思える態度の依って立っている思考方法を、哲学者のそれを例にとって、考察することによって、解明できるのではないかと考えたからである。特に物理学的事象の時間発展について、彼らは、科学的解釈とは異なる解釈を与えているのではないか、という仮説を設定せざるを得なかったためである。

さてベルクソンの近代科学に対する認識は「近代科学も古代科学と同様に映画的方法に従う(創造的進化)」にあると言われている。これはベルクソンの考える近代科学とは、「古代科学においては『特権的な瞬間』が区切る『いくつかの時期』はあったものの、その『時期』それぞれは『ひとかたまり』、つまり不動とされ、結局『時間は考慮に入れられなかった』のに対して、近代科学では『時間は自然の分節を持たない』のであり、その限りで言えば『持続』というものがそこでは確かに直感されていたのである(ベルクソン読本ー ベルクソンと十七世紀の哲学、我孫子信)」のであるが、一方、連続的なものと認識された筈の時間が、ベルクソンから見ると同時に瞬間的に停止された世界の量的な変化であると看做されるようになった、すなわち「近代科学の『理想的問題』は、『与えられた瞬間における諸要素の位置が知られているとき、任意の瞬間におけるそれら要素の相対的位置を決定すること』となったのである(ベルクソン読本ー 同)」。

これが「近代科学は、こうして一方で「動性」を発見しつつも他方で「映画的手法」の止揚に立ち戻っていくという矛盾した特徴を有する。そして、近代哲学が近代科学の影響下で成立したならば、それがこの矛盾を受け継いでいったとしても驚くべきことではない(ベルクソン読本ー ベルクソンと十七世紀の哲学、我孫子信)」というベルクソンの認識に至ったと考えらるのであろう。ベルクソンはこの矛盾の故に「発見の行為は『一瞬』しか続かない。流動は深みから引き上げられるや、すぐに干からびさせられる。『物質の科学』はつまるところ…『常に瞬間、潜在的な停止、つまり不動を考える』のである(ベルクソン読本ー 同)」。

こうして、ベルクソンの時間に対する観念は、近代科学のそれとはかなり異なったものであることが示唆されたのである。それでは、その観念をもたらしたものは一体なんであったのだろうか。

■ ゼノンのパラドックス

ベルクソンは、時間に対する自己の認識を説明するために、ゼノンのパラドックスを用いるのである。少し長い引用をしてみよう。「時間的な流れは、こうした空間性に解消されない『本質的な差異』を示している。それは空間と対比させるならば、分割できないもの、分割されれば本性を変えるもののことであるといえる。分割不可能な連続性が、時間的なものである。流れとしての実在である時間的なものを説明するためにベルクソンが持ち出す事例は、ゼノンのパラドックスである。ゼノンのパラドックスは、流れとしての実在を、要素的な瞬間の積み重ねによって説明することが逆理に陥ることを示しながら、時間的な流れ自身の実在性を論じていく。流れを流れない要素から形成することはできない。そこでは無限に多くの『瞬間』を繋ぐ不可能な行為が必要になるからだ。じかし実際には時間は流れ、流れは成立している。するとそれは『瞬間』という要素から成り立つものではない。流れそのものがつかまれなければならない(ベルクソン読本ー ベルクソンとドゥールーズ、檜垣立哉)」と述べられているように、空間を無限に分割することによって出現するパラドックスを示した上で、空間のスナップショットとしての、時間の瞬間があるとすればそれがパラドックスに陥るゆえに、時間は瞬間に分割されるのではなくて、分割することのできない流れである、とするのだ。

すなわちベルクソンの時間に関わる言説とは、時間を分割できない持続として捉えるべきであるということでり、その正当性を示す例として、時間を空間とともに分割するゆえに、ゼノンのパラドックスが出現するのである、というものである。逆に言えば、ベルクソンはゼノンのパラドックスが実在すると考えて、そのパラドックスの出現が、時間を空間と同じように分割できるとする、誤った考えに起因する、とするのである。では、ゼノンのパラドックスは実在するのであろうか。

ゼノンのパラドックス

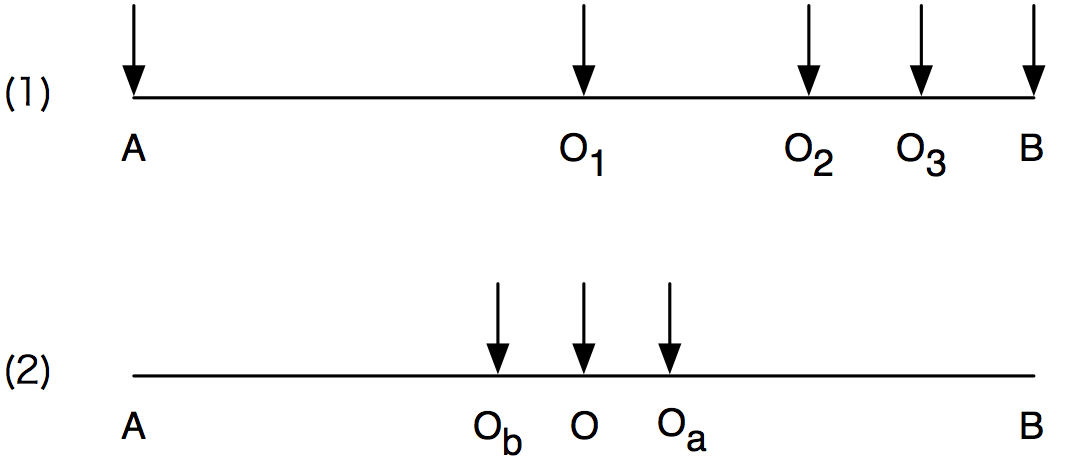

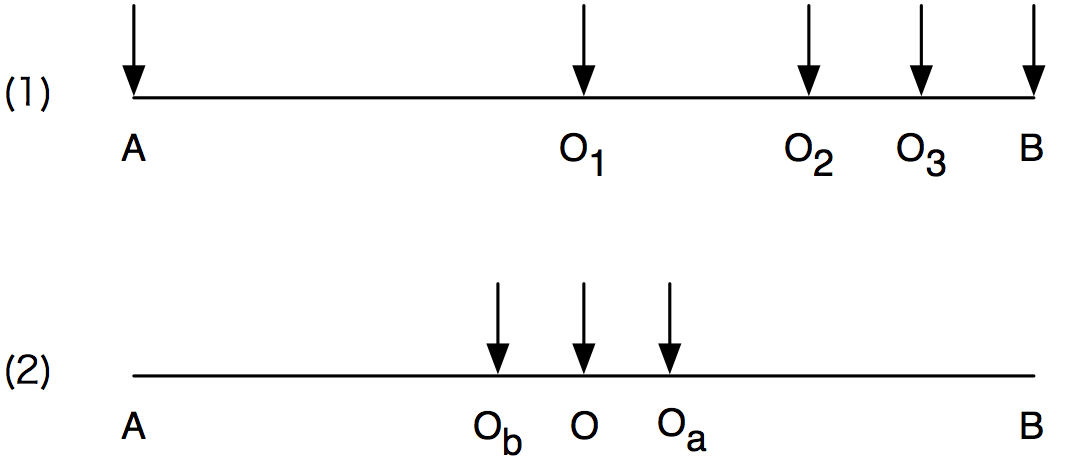

そもそもゼノンのパラドックスとは、図の(1)を用いて説明するとすれば、「点Aから点Bへ移動するためには、まず、Aからの距離がAB間の距離の半分の地点O1に到達しなければならない。次には、O1からの距離がO1B間の距離の半分である点O2に到達しなければならない。以下、同様に考えると、点Aから点Bへ移動するには無限の点を通過しなければならず、そのためには無限の時間が必要である。よって、有限の時間で点Aから点Bへ移動することは不可能である」という言説である。あるいは、That which is in locomotion must arrive at the half-way stage before it arrives at the goal.– as recounted. (Aristotle, Physics VI:9, 239b10)と述べられている通りである。

むろん、われわれの経験が示す通り、有限の距離の移動は有限の時間の内に達成できるのである。では、なぜゼノンのパラドックスが存在すると考えられているのだろうか。それは、人間の感覚における出発と到着について、感覚的な曖昧さがあることを利用しているからである。つまり、到着するあるいは到達する、という事象について、人間がある物理的な大きさを持っているがゆえに、明確な概念を持っていないことが、パラドックスに利用されているのである。

すなわち、到達する、ということは、到達すべき点を通り過ぎることであり、距離を分割することではないのである。繰り返せば、距離は限りなく分割することができるのであるが、それは移動することではない。移動する、すなわち、動くとは、図の(2)にあるように点Oを通り過ぎることであり、そのためには、点Oの先と後である、ObとOaを必要とするのであり、それゆえに、点Oの先と後で表される有限の距離を必要とするのである。有限の距離を移動するためには有限の時間を必要とし、それゆえに、有限の時間の内に達成できるのである。つまり、人間はある大きさを持っているので、ある点に到達するという事象について、それは鼻が先に着くのか、手が先なのか、いや足であろうか、というように規定できないゆえに、到着という事象に対して曖昧な概念しか持ち得ないことが、このパラドックスの存在の出発点である。

さて、近代科学の態度とは、事象をモデルにより記述し、観測によりこれを検証することである。モデルが観測と合致しない場合、それは観測の不備あるいはモデルの不備である。ここで、確からしさ、を導入すれば、観測を繰り返すことで、観測の結果は、確からしさ、を高めることができると考えることができる。確からしさを高めた観測とモデルが合致しない場合、モデルの不備を疑う、あるいは棄却するのである。

この近代科学の一般的態度を取るとすれば、ゼノンのパラドックスの言説に対して取るべき態度とは、経験という観測に合致しないゆえに、モデルつまり提示されたパラドックス自体を疑うあるいは棄却すべき態度なのであって、提示されたパラドックスの論証過程すなわち、モデルと観測の合致そのものを疑うという態度ではないのである。

しかし、ベルクソンもそう考えたように、ゼノンのパラドックスに対して、その言説の前提が正しいのだが、言説の論理展開をなぞると結果が矛盾に導かれることを認めてしまう態度は、現代もあることを認めざるを得ない。すなわち、その結果として矛盾に陥った思考は、パラドックスの論理展開に誤りがあるのではないかと疑うのであるが、矛盾を発見できず、不安定な矛盾状態から逃れることができなくなるのである。

ベルクソンはこの矛盾に面して、ゼノンのパラドックスにおけるAB間の運動を、運動という現象そのものに空間と時間の乖離がある、とする見解を出した。その結果、その見解は、人間の感覚する運動は数学的には取り扱うことのできない何かがあるのだ、という構想を導いたのであり、またパラドックスが与える不安定な矛盾状態を解消するアイデアを提供したという、影響力を他に与えたのである。

ベルクソンの近代科学への理解についてその深さについて、ここで考察するものではないが、「動」が量的な「一瞬」であり、「発見」の行為は「動」にある筈なのに、それが「流動」から引き上げられるとすぐに「干からびる」という記述は、ベルクソンの活躍した時期と映画の発明と普及(リュミエール兄弟による映画の発明と、1895年のパリ科学振興会における公開)が同時代であること、また、ベルクソンによる映画の仕組みの理解と、これを通じた近代科学に対する情緒的影響を想像せざるを得ない。また、ベルクソンが近代科学に対して、「運動ということで近代科学が問題にするのが、結局は軌道上に並列する停止点の数であり…他方でこの『心理的持続』は『縮小不可能』なのであり、『すべてが一挙に与えられる』こと…を妨げているのである。…しかしだからこそ、『そのような物理学と並行して、その物理学が取り逃がしたものを引きとどめるべき第二の種類の認識が構成されなければ鳴らなかった』と主張するのである(ベルクソン読本ー 同)」

だとすれば、「時間」に対するベルクソンの考え方に、近代科学の「時間」に対する認識と乖離がある可能性を認めて、これを分析すべきなのである。それはつまり、仮に、ガリレオに始まる時間の等時性という考え方、およびそこから発展した科学的な時間に対する記述に、現代哲学者が、その論において賛意を含意していないとすれば、確かに、科学的時間発展をその根拠とする、リスクという考えに、実は哲学的に賛同していないのではないか、という疑問に至るのであり、それが真であるとすることで、近年の哲学者の社会的発言の内容が理解できると考えられるのではないか。

■ ベルクソン「時間と自由」第二章「意識の諸状態の多様性についてー持続の観念」のマップ

ここでは、以上のベルクソンの時間に対する考え方について、その著述をマップにすることでもう少し、詳細にみてみる。

ベルクソンは、エレア派の錯誤と題して、ゼノンのパラドックスの誤りを指摘する。その錯誤の原因となっているものについて、ベルクソンは、「われわれは、物はた しかに分割できるが 行為は分割できない と言うことを忘れて、 運動が通過した空間 の分割可能性そのも のを運動そのものに 付与し」と述べて、「運動とは不可分で独自の一連の行為」であると主張する。すなわち、「アキレスと亀」においてアキレスが亀を追い越せるのは、当然で、それがパラドックスとなるのは、エレア派が、「アキレスの一歩一歩、亀の一歩一歩が運動たる限り不可分のものであり、空間たるかぎりでは異なる大きさ」であることを忘れ、「アキレスの運動を亀の運動と同じ法則にしたがって再構成し、空間だけが恣意的な解体や再構成に応ずるものだ」ということを考慮しなかったためである、としたのである。

こうして、ベルクソンはエレア派のパラドックスの前提ではなくて、その論理展開に誤りがある、すなわち、運動とは持続する分割不可能なものである、ことをエレア派が「忘れたためである」とするのである。その結論に従って、ベルクソンは運動を再定義して、「運動自体は空間を占めることはできず、延長よりもむしろ 持続であり、量ではなしに質で ある」と述べるのである。

運動を再定義したゆえに、ベルクソンは近代科学を批判せざるを得ない。例えば「数学は、ある瞬間におけるアキレスと亀との同時的位置を決定しようとつとめているかぎり…数学たるの 役割のうちにとどまっている」、「しかし二つの同時性のあいだのへだりの中で起こることを再構成しようと主張するとき、数学はこの役割をこえてしまう」と。

それでは、持続とは何か。ベルクソンは「純粋な持続とは自我が生きることに身をまかせ、現在の状態とそれに先行する諸状態とのあいだに境界を設けることを差しひかえる場合に、意識の諸状態がとる形態である」として、持続は自我をもつ意識の形態であり、それは継起によって印をつけられた状態の継続であるとする。かつ、持続が空間には配置され得ないもの、でなければならないので、「純粋持続とは、質的変化の継起以外のものではありえないはずで…お互いに対して外在化する傾向ももたず、数とのあいだにいかなる血のつながりももたずに、融合し合い、浸透し合っている」と述べて、数えることのできるものとの間の、峻別を強調するのである。

一方で、われわれは時計というものを持つに至ったゆえに「われわれの意識生活の継起する各局面は、お互いに浸透し合ってはいるのだが、 それぞれがそれと時を同じくする振子の振動に対応しており、また一方、これらの振動は…はっきりと区別がついているために、われわれは意識生活の継起的瞬間のあいだにも同じような区別をつける習慣を身につけるようになる」。その結果「このようにして持続は等質的環境という錯覚的な形をもつにいたり」とベルクソンは述べて、われわれの持続という意識形態が、振子にガリレオの発見した等時性から、発展した機械的時間計測装置のために、錯覚的な形態を持つに至って、ゼノンのパラドックスに捕らえられているとするのである。

かくして、ベルクソンは近代科学の内にあるわれわれの認識の誤りについても指摘せざるを得ないゆえに、「実際われわれは、物はたしかに分割できるが行為は分割できないと言うことを忘れて…他方においてわれわれはこの行為自体を空間内に投影し、運動体が通過する線に沿ってそれを押しつけ、要するに、それを固定化する習慣を身につけて行く」と述べる。ベルクソンが持つこのイメージが、どのような契機によるものかは、推定するしかないのであるが、ベルクソンが映画の出現の時代に生きたことを考えると、「人間の運動を映画に撮るとき、その運動が瞬間的に映画のコマに固定化されているにも関わらず、映写された映像はわれわれには、あたかも運動を再現しているかのように見える」という事実をベルクソンが理解して、現実には時間を分節化した映画フィルムのコマは、確かに撮影されたコマの間に存在していた筈の運動が失われている、というアイデアを思いついたのではないか、とするのは、見当はずれの推定とは言えまい。

確かに、振子の等時性を発見したガリレオの思想は、ベルクソンに伝わっているとは言えず、ベルクソンが近代哲学者の代表の一人であるならば、近代哲学もまた、時間の等時性とその発見から導かれた近代科学に対する理解に乏しいことが大いに疑われるのである。今後の考察は、ガリレオはどうして理解され得なかったのか、ということになるであろう。

top