■ iPhone購入(2008年7月某日)

2008年7月26日にiPhone3Gを近所のsoftbankショップで購入した。その前々週の大騒ぎがあった後(7月11日に販売を開始)であったが、ごくスムーズに購入できた。家に帰ってきた危なかったと思ったのは、ショップまですぐ近くなのに、3Gの電波が弱いことだった。強さがぎりぎりで、雨戸を閉めてしまうと3Gが使えない場合があるのだ。3Gが使えないとiPhoneの能力が半減してしまうので、もし3G圏内でなかったら、かなり悔しい思いをした筈だ。

孫社長は8月5日の2009年3月期第1四半期連結決算報告において、「インターネットを使い始めて十数年になるが、先日かつてない体験をした。中国に出張に行ったときに、すべての業務を自分のiPhoneで行い、ノートPCを1回も使わなかった。iPhoneは出るべくして登場したインターネットマシンだ」などと言ったらしいが、同意できる。

私も、Palmと、iPodと、PHS携帯と、携帯ディスクを持ち歩いていたのだが、これらが持っている機能が、AppleのサーバーサービスであるmobleMeで統合されることによって、インターネットを基盤とした情報統合を行うツールとしてのiPhoneを、インターネットマシンと呼んでよいように思う。

mobileMeでは、iDiskと称するネットワークサーバー上のボリュームがどこからでも、使えるようになる。私も持ち歩いていたLaCie製のdisk(20GB)の内、よく使っているもの、使う可能性のあるもの等をiDiskに移行した。移行したので、外部ディスクを持ち歩くことはなくなった。例えば、このホームページのhtml文書等は、家でもどこでもパソコンがあれば、修正や加筆ができるようになった。

top■ 旅の道連れ(2008年8月某日)

この夏は京都に一週間、旅をしてきた。実はこの時には、普段持ち歩いていたPHSも、PDAも家に置いて、iPhoneだけを持って行ったのだ。尤もその以前にそれなりの準備がしてあって、メールアドレスの転送やアカウントの設定、カレンダーの同期などは完了していた。mobileMeを年間に一万円近く支払って購入すると、メールアドレスとカレンダーは、iPhoneとパソコンの間で自動的に同期されるのだ。ただし、その準備としてPalmのドック機能を提供している、パソコン上にバックアップされたデスクトップカレンダーやアドレス帳を、同じパソコン上のiCalとアドレスブックに移動させなくては、ならない。この作業は以前から予定していたので、すぐに完了した。

まだ、京都には持って行く前の話が続く。Palmは使い勝手のよいツールで、カレンダーやアドレス帳の他にメモ帳が使い易い。このメモ帳には、電子手帳の前の手帳の情報も入れてあって、月報という形式で1973年からの情報が入れてある。実に35年分、ということになる。iPhoneにもメモが用意されているが、パソコンと同期できるわけではないので、どうしようかと。かなり以前から、考えていた。結論としては、アドレス帳にメモ欄があるのを利用して、Palmのメモをここに移す方法だ。試行錯誤を繰り返してわかったことは、100kバイトにもなるようなメモは、アドレス帳のメモ欄に入らないものの、大方の用事のためには十分にPalmの代用になる、ということだ。しかし、この時点で、Palmに入れてあったエディタープログラム機能を置き換える方法は見つからなかった。

京都で、iPhoneは重宝した。gmailを含めて都合4つのメールアカウントを扱うことができたし、カメラ機能が思ったよりずっと使えた。カレンダーもPalm程には便利ではないが、それなりに使えた。mobileMeに撮った写真の公開機能があるので、アップロードした。一方、これまで手にしたことのなかったGPS付きのマップ機能は、京都で行き先を尋ねるのに大いに役立った。毎日の行程をメモにしておいたが、日本語の入力はPHSよりは早くできる。Web閲覧もFlushが使えないのはどうかと思うがそれ程には困らない。

むしろ、iPhoneは、製品のスタートアップのステージ故なのか、余計な情報をiPhoneにユーザが取り込まないように、徹底した方策が取られている。iPhone上で情報の加工ができないようになっているのだ。そのせいでカットアンドペーストができない。iPhoneのメモ帳に外部からの文書を取り込めない、等の設計もこの文脈にあるようだ。

top■ 文書のエディット(2008年9月1日)

Palmの文書閲覧変更機能はよくできていて、割合に使っていたのだが、これに代わる機能がiPhoneには提供されていないことを、書いた。その後も、例えば、サードパーティー製のiPhone用メモのあれこれダウンロードしたり、google documentに置いたテキストをiPhoneのブラウザからエディットできないだろうかと、あれこれ試したりしたが、Palmの置き換えになり得るものがない。google doc で云えば、AppleとGoogleが示し合わせているのではないかと、疑わせる程に、iPhoneのブラウザからGoogle docのエディット機能だけが働かないようになっているのだ。その他にiPhoneをFTPサーバーにしてPCから文書を送り込んだり、ダウンロードするMobielFinder等のアプリもあるのだが、CyberduckのようなFTPハンドリングソフトを使わねばいけない、という点で二の足を踏んでいる。TextGuruというのは、Macにサーバーをたてておいて、iPhone側のクライアントで文書をやりとりできるようだ。copy & paste も使えるというのが売りのようだが、なにしろ出来上がったばかりのようで、もう少し様子見だ。

考えついたのが、gmailの下書き機能を使うことで、文字化けが起こるという不具合を、gmailの設定でUTF-8を使うというチェックを入れることで回避できることが分かって、Palmで使っていた機能を何とか代用できることが分かった。mobileMeのメールでも同じことができる筈なのだが、ギクシャクしたところがあるので、取りあえずgmailを使うことした。ついでにgoogleの提供する様々な機能をサーベイしてみたが、確かに、企業の大方の情報システムをgoogleのサービスで置き換える可能性のあることが分かった。会社のあり方が根本から変る可能性があると思う。

あれこれPalmの機能をiPhoneとmobileMeに移す作業をしていると、Palmの優れた着想がよく分かる。例えば、iPhoneには提供されていない、Palmにおけるグローバルな検索機能等は、この非力な環境でよく実現されているものと感心する。ただし、私が優れていると思うものと、世間がそう思うものとは大分に距離があって、大抵の場合、私が優れていると思うものは、いつの間にか失われてしまうことが多い。

top■ 雲の中に誰かが(2008年9月日)

iPhoneを使っていて、新たな感覚を得たのは、iPhoneがGPSを持っていること、各種サーバーへのインターフェースが整っていることに依る、iPhone専用のアプリケーションを使った時だった。例えば、Twinkle。これはtwitter(さえずる)という先行する「つぶやき」投稿システムに位置情報を組み合わせたものだ。Twinkleサーバーに投稿すると、投稿した場所と自分のIDが、つぶやき、あるいは独り言とともに、サーバーに登録される。別のユーザは、このサーバーに登録されたつぶやきを、自分の現在位置からの距離をフィルターとして、読む事ができる。例えば、自分を中心として1kmの範囲で誰かが、投稿したつぶやきが、時間順に並んだものを、読む事ができるのだ。距離は色々選べて、全て、即ち地球表面全部、という指定もできる。

つまり、基本的には匿名の誰かが、しかし同じような性向を持つ人間が、近くに居るということを実感する感覚だ。自分も移動するから、それぞれの位置において、また異なった人の投稿が読める。電子の雲の中で、誰か知らない人なのだが、アイコンとつぶやきを通じて、確かに、誰かと感覚を共有している、という手触り。自分からの距離を広げていくと、必ず誰かがいる、そのつぶやきを通じて理解し合っているのでは、という感覚である。blogは、それぞれの人がどこかに固定されていて、私とは隔てられている、という感覚が背景にある。この、互いにコンタクトする可能性がない、という視点は、全く気を使わずに済む、他人同士の、コミュニケーションを実現する、仮想世界を生み出している。

先行するTwitterが、知人のつぶやきをフォローするのに対して、Twinkleは、知人ではなく、近くにいる赤の他人とのゆるいコンタクト、というのが新しい。つまり、Twinkleは、赤の他人との接触の可能性も提供している、という意味で、極めて現実的であり、かつその時空間を柔軟に動き回るという、電子的雲の特徴が、極めて強力な情報交換システムの可能性を示している。

他にも「9の1」という、マリオのジャンプの音と一緒に、iPhoneを持って、あるいはポケットに入れて飛ぶ、ただそれだけのアプリケーションなのであるが、位置情報を発信することによって、世界中で、このアプリケーションを使って、今、飛んでいる人の場所が解るのだ。これもTwinkleと同じ感覚、つまり、同じような性向を持つ人が、あそこに居る、という感覚を提供するものだ。

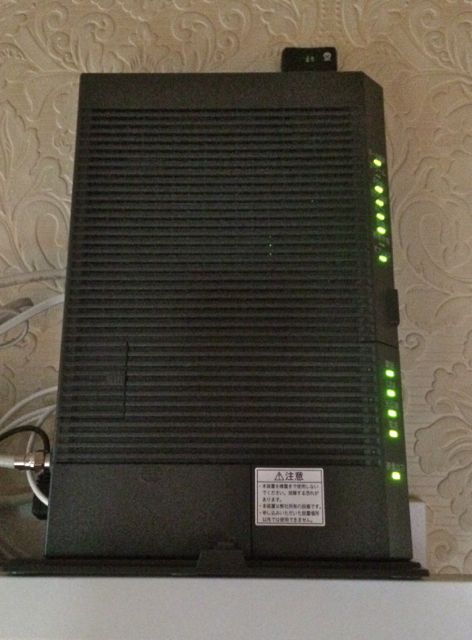

top■ Wi-Fiという仕掛け(2008年10月21日)

家のiMac(G4, 700Mhz)にAirMacカードを入れた。もちろん、AirMacカード正規品の販売は疾うの昔に終わっていて、カードはヤフオクか中古品に付属しているものを探さなきゃいけない。で、5000円で落として、というより、もう競る相手もいないくらいのパーツなので、直ぐに購入した。

そもそも、なぜ、今更、iMacにWi-Fiを入れたかと言えば、もちろんiPhoneのためだ。自宅の位置ではソフトバンクの3Gの電波強度が弱くって、iPhoneを使っていると頻繁に「ネットワークが切断されました」のアラートが出て、まともに使えるとは言い難い。Wi-Fiステーションを購入するという手もあったのだが、節約という観点から先送りした。ステーションを導入する代わりに、あまり安いとは言い難いものの、一番安く導入できるAirMacカードにしたわけだ。MacをWi-Fiネットワークのブリッジとして使うように設定してやると、十分に使えた。もっとも、AirMac extremeと比較するとかなり遅い。

速度が遅くても十分というのは、you-tubeの画像解像度が限定されている3Gと較べると、やはりWi-Fiの方が奇麗に見えるからで、遅いWi-Fiで途中で止まることがあっても、3Gでは画面に不満が残る。

その他にも、サーバーにあるプライベートなコンテンツのブラウズ、そしてエディット機能が、iPhone側にwebDAV、ftpサーバーをたてるアプリケーションが出現により、実現しつつある。iPhone側OS、というよりAppleのポリシーで機能が制限されているのだが、基本的には速度やネットワーク親和性の観点から、Wi-FiベースでiPhoneアプリケーションの発展が続くと思われる。数年後にはiPhoneが日本のWi-Fiを拡大するドライバーになるのではないか。

p.s. WiFiステーションを買うという選択肢については、FonのLa Fonera+にするという選択肢があったが、気がつかなかった。この場合は¥3800でステーションが導入できる。それに加えてFonに加入すれば、livedoor のWiFiが使えるようになる、という利点がある。ただし、現在、入っているプロバイダが、利用者に対してFon加入を通じたネットワークの第三者への利用を許すかどうか、がクリティカルな点で、プロバイダの利用規約をよく読んでみると、どうもFonのネットワークに参加することは、この利用規約に抵触するおそれがある。我が家のADSLまわりの機器や配線がこれ以上ごちゃごちゃするのも本意でないので、当面、今のままでよしとすることとした。

top■ ファッション情報からビジネスへ(2008年10月21日)

ところで、iPhoneの画面分解能は高いというわけではないにも拘らず(320×480ピクセル)、このサイズの画面とWi-Fiの組み合わせで、新しいトレンドが生まれると思われる。そのさきがけになると考えられるのが、ファッション情報で、最初に出現したのが、CHANELのコンテンツだ。これを見て驚いた。内容と提供方法が現時点の技術レベルを活用した、極めて高い水準にあると思ったからだ。他の人もそう考えたと見えて、CHANELに続いて、Style.com、Vogue、GUUCIなど、次々にiPhone用のコンテンツが登場している。コンテンツの供給方法も複数あって、CHANEL、Style.comのように、iPhoneのアプリケーションとしてまたは、Vogue、GUUCIのように、podcastとして提供される。どちらも一長一短があるのだが、自宅のインターネット回線の太さ(ADSL)の場合には、ブラウズの都度、オンデマンドで配信された方がスムーズであるように思う。

ファッション関連企業は、広告費に多大の予算を注ぎ込んでいるし、iPhoneへ提供されるコンテンツとして、話題性を持つことも十分計算の上と思われるが、従来にない様々なサービスを提供しようとしているように思われる。

ファッション業界のiPhone利用技術のインパクトは、極めて広い他のビジネス範囲に及ぶと思われ、私も十分に把握しきれていない。現時点では、以下に今後のためのキーワードを挙げておきたい。

- ・携帯性:プレゼンテーション機器として極めて携帯性に優れる

- ・プレゼン能力:画面サイズと音質・音量に不足があるが、最低限の水準を確保している。現時点では一人(すなわち所有者で、プレゼンというよりエンタメ、もしくはブラウズ)、ないし二三人が限界である

- ・プレゼンターサポート:画面タップによりクライアントに合わせてコンテンツを選択できる。例えば、シャネルの例のように画面タップ等によりモデルのアクセサリーを拡大できる等

- ・即時性:サーバーのコンテンツ改訂が直ちに反映される

- ・双方向性:必要であれば、メール、カメラ、音声によりフィードバックが可能

- ・自動カスタマイズ:GPS位置情報の利用により、クライアントに合わせてコンテンツを自動的に選択できる

- ・ポジショニング機能:これは内蔵加速度計の精度が十分ではないので、加速度を積分して位置を表現するまでには至っておらず、iPhoneの傾きを検出するのが精一杯である。このため、現時点では、ゲームに応用される程度なのだが、精度が上げられるとすれば、例えばモデルが着用した仮想のウェアのテクスチャーをそれぞれの部位に合わせて表示する等の機能が実現できる

- ・PV(プロモーション映像)技術:これはコンテンツ制作側の問題なのだが、CHANELの例を考えると、中途半端なクオリティでは、直ちにコンテンツ競争から脱落してしまうだろう。一人二人の制作者がコツコツ作るというレベル以上のものが要求されるように、少なくともビジネスというコンテキストでは、なるに違いない

サービスというビジネス・コンテキストを考えると、iPhoneは気持ちよさという肉体的な感覚を刺激するという強力なパワーを持っているので、これからのビジネスの針の先部分として、極めて重要な位置を占めるようになると思われる。

top■ 実現されたHTML5の衝撃(2008年10月30日)

このホームページはやたらと文章が詰め込まれていて、それを書いた本人でさえ、どこに書いたのか分らなくなって、google search を使っているぐらいなので、iPhone用にページを作ってやれば、いつでもポケットから取り出して、読む事ができるだろう、と思いついた。それよりは、内容を整理した方が良いんじゃないのという、声はおいておくとしてもだ。

当然のようにiPhone用SafariのためのWebデザインガイドラインがあるので、あれこれつつきましていたら、これは、かなり重要だ、という情報に行き着いた。HTML5に定義された、ローカルなアプリケーションキャッシュとローカルなデータベースの話だ。話がどんどん進んでいるというのは、この機能がiPhoneのSafariに既に(2.1から?)搭載されている、ということだ。スンゲー

つまり、クラウドの中で動き回る、インターネットマシンが、iPhoneで実現された、ということだな。クラウドのある場においては、人間の行動パターンが相当に変るんじゃないかと思われる。「相当に」というのは、クラウドの存在はやはり地理的に限定されているからだ。

これほどに、話が進んでくると、このページを置いてあるサーバ、現在はhi-hoに置いてあるのだが、mobile.meに移行して、サーバーコンテンツそのものもクラウドに所属させる必要があるように思われる。

top■ 街中クラウドのためのWiFi(2008年11月25日)

10月30日に Softbank は iPhone ユーザにBBモバイルポイントを無料で公開した。噂によると、iPhoneユーザの3Gバンドの使い方が尋常でなくて、パケットをWiFiに移して、3Gのバンドを緩和するためだという。実際のところ、Softbankからの請求書をみると、パケット代が月に30万円以上で、最初の月は100万を超えていたから、この噂には信憑性がある。勿論、こちらとしてはそんなにパケット代を支払ったら破産してしまう。定額制になっているから何とかなっているのだ、ユーザ側としては。

で、会社をひけた帰りに、目星をつけておいたコーヒーショップで、BBモバイルを使ってみた。キーを入れてWiFi接続を確立した後、idとパスワードを送り込んで、あっさりと接続された。接続速度も十分で、家のADSL-AirMac経由より大分速い。Youtubeを皆が使っているのは、皆さん、速いネットワーク環境を使っているからなんだー、と実感した。id、パスワードの入力も、この十二月からはMACアドレスによる認証方式となるというので、BBモバイルのある店に入った途端に、使えるようになる。次の日もそのコーヒーショップでネットサーフィンした揚句、次の日は別の街の別系統のコーヒーショップを見つけて、またもネットサーフィンした。さすがに、その次の日はなかったのだけれど。

速度というのは、ある意味麻薬のようなものなので、BBモバイルだけでは十分じゃない、もっと、もっと、と気が逸って、別のWiFiネットを探した。探した結果、livedoor wireless がルーターの設置数、費用の点から適当という判断に落ち着いて、早速加入した。ヨドバシカメラ経由だと、月の費用が380円となる。livedoorの説明によると、山手線内を面的にカバーしているのだという。

さて、二三日経って、iPhoneを手にもって神田あたりをうろつけば、確かにlivedoorがピックアップされる。だが、他のルーターも数多く検出できて、livedoorが優越しているという感じではない。livedoorもMACアドレス認証をベータテストながら始めているというので、この認証が使えるか、その後、街中を歩いていれば自動的に使えるようになるのかを確認するつもりだ。だが、歩きながら3GでなくWiFiが必要である状況はあまりないように思われるし、コーヒーショップ等で使えるlivedoorのスポットはBBモバイルのスポットと重なっている場合が多いので、果たしてlivedoorのスポットが役立つかどうかは疑問かも。だから月380円、とも言えるのだが。

p.s. (2008年11月26日) 上記を検証すべく、iPhoneを片手に持ってちらちらと画面を見ながら歩いている、目の焦点の定まらない怪しいオヤジと化して、街なかを歩いてみた。歩いていれば、いつの間にかlivedoor wifiを検出していて、お、検出したなと歩き続けると、あっと言う間に電波が検出されなくなる。そんな感じだ。livedoorの言うように、面的にカバーしている、という宣伝文句からはちょっと遠い感じだ。MACアドレス認証サービスに入るタイミングがあるかも調べたが、ログイン画面にそのような話は書かれていなくて、後でよく調べたら、ゲートウェイから入るのではなく、livedoor wifi の会員としてログインしなければならないことが分った。つまり、月380円ではなく、月525円必要だということだ。今のままでは、例えばiTuneを使っていて、wifiが切れてしまうと、一旦webページに切り替えてログインし、改めてiTuneを再開するという手順が必要で、メリットがないかも。早い話、近くのマックドナルドに入って、100円コーヒーを飲みながらBBモバイルを使えばいいのかも知れない。

top■ クラウドの品質保証問題(2008年11月26日)

ビジネスにクラウドが使えるか?という問いかけに対して、可能性は認めるものの、導入を支持する者は、そう多くはない。何故だろうか。

今のところ、確たる否定的な主張はないが、これを擁護する者も、確信的な表明をしている様には見えない。何故か。クラウドの信頼性が数量化されていないからだ。勿論、現在のビジネスが数量化されていて、その点でクラウドが不十分である、と言っているわけではない。例えば、エクステンションリスクの話の如く、一見客観的な数値が出されているように見えるが、実は突き詰めて考えると、主観的な判断がどこかに含まれている訳で、ビジネスツール、そしてその信頼性や能力を表す尺度には、曖昧さが常に付き纏っているように見える。

一方、クラウドについては、物理的に明確な数量化が、部分的にせよ、導入可能なように見える。提案するのは、MTBF に倣って、クラウドにおける、レコードの信頼性、MTBRF(mean time between record failure) だ。ここでレコードを持ち出したのは、ファイルというレベルでは、物理的に別な位置に保持される可能性があって定義が曖昧になる可能性があるからだ。またrecord failure には、レコードが論理的に失われる、変質する、或いは流出することを含める。

この準備が整えば、レコードの信頼性から、クラウドが提供するサービスの夫々に、数値化された信頼性を付与することができるのではないか。本来的には、ビジネスツールとしてのIT には信頼性が数量化されてあるべきで、クラウドの信頼性が議論される以前の問題が、いままで単に取り残されて来たに過ぎない。寧ろ、クラウドの登場によって、ビジネスツール及びビジネスに関わる尺度の信頼性問題に、スポットライトがあたるのではないだろうか。

top■ iPhoneが変えたもの(2008年12月11日)

2008年も、もうすぐ終わりで、昨日、神田あたりを歩いていたら、早くも松飾りをしているビルがあって、いくら何でも早すぎるんじゃないのー、と突っ込みのひとつも入れてやりたいと思ったが、現実の話、あと二十日しかないのだと、改めて気付いて、軽いショックを受けた。

さてiPhoneは、あれこれ鞄に入れて歩いていた電子ガジェットと、あちこちに分散しているデータファイルを統合化しようということで、購入したもので、購入してから5ヶ月程経ってみると、一応の目的は達したと判断できる。もちろん、この電子環境―クラウドの屋台骨となるべきiDiskは、まだまだ不安定で、時々MacのFinderがフリーズしてしまうし、カレンダーやアドレスブックの同期に怪しい事の起きることもままある。一応、使えるというのはそういうことだ。

これまでの経緯を振り返ってみて、興味深い点は、我が事に興味深いというのおかしな話なのだが、最初に想定していた展開と別の事象が、重みを増してきたことだ。それらは、相乗的な効果を持っているようで、全体として、初期の目論みに加えて、新たな方向性を私に示した。ここで、その変化をリストアップしてみる。

まず、方向性は同じだが、量的な変化のあったもの

- ・flick入力に習熟した(まだ指使いは完全ではないが)ので、モバイル空間においてキーボードの必要性を感じなくなったこと

- ・外部ディスクを持ち歩かなくても不安感を抱かなくなったこと

- ・あちこちのPCに分散していたメーリングリストやメールアカウントを集約して充分であることを実感したこと

- ・Webページの閲覧、検索のかなりの部分をiPhone上でまかなうことの可能性を実感できたこと

- ・カレンダーのシンクは予想通りであるが、インターフェースはPalmにまだ及ばないことを実感していること

次に、思ってもいなかった方向性が示されたもの

- ・GPSが利用できるので、カーナビの有用性が実感できた。このために、車そのものをもっと利用してもよいと思うようになった。その結果、iPhoneの車載用FMトランスミッタ兼ホルダを購入した。

- ・GPSが利用できるので、近所のレストランを把握できるようになった。外食が増える可能性がある。

- ・常にiPhoneを弄り回していることから、音楽やpodcastをより聞くようになった。その結果、通勤途中の地下鉄でも聞けるようにとノイズキャンセル機能付きのヘッドフォーンを購入した。ヘッドフォーンで聞いている内にストーンズが本当に好きになった。タイミングよくライブ映画が上映されていたのを、観て感激した。この後、数回みることになるだろう。

- ・ファッション関連のサイトやアプリがiPhone向けに用意されている。この結果、自分でも身ぎれいにしなくては、と思うようになった。黒い安物の通勤鞄を止めてイケてる(と思われる)バッグを買おうと考えている。

- ・位置情報とSNS程深入りしないつぶやきシステムであるTwitter を結合したTwinkleを、定常的にチェックし投稿するようになった。自分自身の内面にある寂寞感がこれを推進していることを理解した。

とりまとめてみると、これまで、どちらかと言えば縁の薄かった消費生活に志向が生じたこと、それと相俟って、より他人に対する関心が増したように思われる。単に酒を呑まなくなった分、その資金が別の方面に振り向けられるようになった、とも言えるのだが、老後に向けて、それ程悪くない方向性と思われる。

top■ iPhoneに淫する者(2009年1月27日)

とあるブログに、iPhoneを四六時中flickしていて、学業が疎かになってしまった。それを自覚したので、twinkleと「はてな」を使うのを自ら封じたら、勉学が多いに捗った、と書かれていたのに出会った。で、私と言えば、このどちらのAppも頻繁に使っている。このブロガーの、iPhoneに淫するのを自ら制した、というところがエラい。

確かにiPhoneのAppの中では、twinkleの習慣性は極めて高い。なぜか。このあたりは、「はてな」のブログに書いたので、再掲はしない。ってところで、既に「はてな」は二番目の中毒Appになっているのが分るから、我ながらおかしい。twinkleの習慣性がなぜ高いか、というのは、私なりに要約すれば、リアルとバーチャルな世界の狭間の、緊張感の伴う時空間がそこにあるからだ。見も知らぬ相手のつぶやきへのコメントは、この見も知らない筈の相手が自分から近い距離に居る、という点でリアルな世界なのだ。

でどの程度、習慣性があるかと言えば、駅で電車を待つ間に、私はiPhoneを取り出して、メールをチェックし、スケジュールを確認し、次にくるのがtwinkleのチェックだ。さらに、電車を乗り継ぐ間に、近くでつぶやきを残しているtwinklerが入れ替わってくるので、乗り換え駅で、そして降車駅で、またまたチェックするのだ。つまり四六時中、この三つのAppを順にflickしていることとなる。さすがに、仕事中はiPhoneを取り出すことはないので、件の学生さん程に作業が滞っている訳ではない。仕事ははかばかしく進まないのは別の理由である。

朝の一通りのチェックが終わった後に、以前ならば、やおらイアフォンを取り出して、耳の穴に突っ込む、という動作が続いていたのだが、このところは、産經新聞appで毎日の朝刊を読んでいる。私の電車に乗る駅から朝刊を読み始めると、おおよそ全部を読んだあたりで、降車駅に着く、という成り行きとなる。このapp、本当に新聞を購読する必要がなくなるのではないか、と思わせる程に、私を惹き付け、習慣性を与える。これと並行するappにRSS Probeがあって、各紙の社説を毎朝拾い読みしている。朝日新聞だけは読む気にならないが。

top■ USキーボードで日本語入力(2009年3月2日)

USキーボードはキートップの配置が好きだし、格好が好いので愛用している人が多いと聞く。私も格好の良さを主な理由で使っているのだが、入力スクリプト切り替えに若干の手間がかかる。デフォルトではCommand+spaceで、日本語と英語を切り替えているのだが、この、「切り替える」という動作に違和感を感じるのだ。つまり、現在はどのモードにあるかを意識しなければいけないからだ。これがJISキーボードであれば、かなキーと英数字キーが別々に用意されているので、現在のモードを気にしなくてよいのだ。

これがあるために、例の薄型のApple US-keyboard を導入したのに、どうにも面倒臭さが先にたって、元のJISキーボードに戻していた。はるか昔には、MacにはUSキーボードしかない時代があって、その頃には、別に不自由を感じていた訳ではなかったのだが、慣れには勝てないなと。

というところで、KeyRemap4MacBookというのを見つけた。当然のようにMacBookでしか使えない、ということはなくて、US-keyboardのspaceバーの両側のcommandキーが、かなキー、英数字キーの役割を果たすようになった。とっても便利なアプリなのに、Googleではヒットし難いのがもったいない。

top■ Twitterに嵌まるーOne step to the future x iPhone 3G exhibition(2009年7月24日)

自分の場合、twitter的つぶやきシステムの一つTwinkleから、こっちの世界に入ったせいか、twitterはテイストが違うかな、とも思っている。最初に、両者の違いについて。

ー Twinkle もTwitter へのブリッジを持っているし、twitter もtwinkle的に、位置情報を利用することもできるので、かなり両者はオーバーラップしている。ただし、TwinkleはTapulous社だけが、サーバーサービスとクライアントアプリを提供しているのに対し、Twitterは、Twitter社がサーバーサービスを提供し、クライアントアプリは、星の数ほどある、というような違いがある。実際のところは、TwitterのAPIは広く知られているので、色んなところでクライアントアプリが作られているのに対し、Twinkleはユーザー数が少ないので、わざわざ独自のクライアントを作ろうとするのが、いないだけとも言える。

Twitterについては、iPhoneを使い始める前から、知ってはいたが使おうという気にはならなかったし、iPhoneを使い始めてから、Twinkleはすんなりとお気に入りアプリとなったのに、twitterはなぜかそうならなかった。なぜか?

ー Twinkleについては、はてなブログにもその意味について考えたことを書いたが、先日来、若い人達と出会う機会があって、なぜ、テイストの違いを感じたのかを理解した。要するに年なんだよー、ということなのだが、ここで整理しておこうと思う。

この若い人達との出会いというのが、そもそもtwitterがらみなのだが、iPhoneの写真というキーワードで、展示会をやらないか?という発起人であるKEN3TV氏のつぶやきが発端だ。はーい、自分も参加させてー、とreplyして、そうこうする内にtwitterを見ている人が集まってきて実現した展示会、 " One step to the future x iPhone 3G exhibition"がこれだ。実際の作品を持ち込んだのが、発起人の@KEN3TV、それに@tsurujun、@camax、@nakagawakun、の各氏なのだが、会場には、iPhoneの世界では知られたカメラアプリ開発者やジャーナリスト、その他が集まってきて、取りあえず、集まったうちの誰かに聞けば、今の日本のiPhoneについては大体状況が解る、という先端的な状況になった、というのが興味深い。

この集まりには、幾つか特徴があって、それぞれが非常に考えさせられた、というのが自分の感想だ。どんな特徴かと言えば、

- ・まず若い。四十になっているのは、ちょいと見回しても誰もいない

- ・皆、フレンドリー。いわゆる斜に構えた、というスタイルがおらず、物怖じするというタイプもいない

- ・それぞれ同士が初対面、あるいは多くとも二三回会ったことがあるという間柄が殆ど

- ・外見と態度で、二つのグループに分けられる。開発者側とユーザー側、あるいは理系と文系

- ・友達の友達が直ぐに友達になる。これは現在の若い人達の特徴であることを自分が再認識しただけなのかも知れない

- ・確かに、この年代が社会的に新しい部分を作っているのだという、雰囲気を持っている

要するに、自分の年代の、特に男性同士のつき合い方とはかなり違うようだし、社会のメインストリームが明らかにこのあたりの年代にある、というのが新しい発見だった。

で、twitterにテイストの違いを感じたのは、この若い人達の特徴が作り出すテイストに、自分が馴染んでいなかったためだ、という結論を得たわけだ。このあたり、自分を変えていくという、自分自身のこれまでのポリシーからすれば、よい契機というべきで、見習わなくてはと思った。いやマジで。つけ加えれば、この集まりで、「いやー、若い人ばかりですね、ちょっと自分、馴染んでるかな?」という発言に、「全然、馴染んでますよー」という答えが返ってきたのと、若い人達のフレンドリネスの現れなのかも知れないが、とりあえず自分が嫌がられてはいない、らしいことを確認できたのは、自分のこれからの人との付き合いの道を開いていく上で、良い材料であった。

で、twitterはどうしたのかと言えば、毎時間、いや数分毎にか、チェックしている。誰かと繋がっていないと不安だという、若い人の気持ちだな、これが。

映像で見る限り、廻りに馴染んでいるな。

■ iPhoneとクラウドの関係(2009年8月3日)

クラウドと自分の関わりを振り返ってみると、場所A、Bおよび自宅のパソコン上のカレンダーとアドレスブックの同期、クラウド上のHPページのメインテナンスが、その主たる関わりであったが、これにiPhoneが加わって、メールの送受信、blogの更新、Twitterへのつぶやき、が新たな関わりとなった。自分でもそれぞれがどう関係しているのか、一言では説明しきれない程なので、少し整理して見通しよくしてみたい。

サービスとしての断面

自分と不特定多数の人々に対する、サービスの提供システムとして、クラウドを考えることができて、5個もあるアカウントによるメールサービス、一つ以上のアカウントを通じての、ホームページ、blog、Twitter、Flickr等のサービスがある。

サーバーとしての断面

自分の記録をクラウド上に置いてある。何でも置いておける仮想ディスクとしてのMobileMe、DropBox、ドキュメントが主体のGoogle、EverNote、写真が主体のFlickr、ホームページのサーバーとしてのMobileMeとDropBox、blogサーバーとしてのはてな等だ。

ワーキングスペースとしての断面

テキストや写真を置いておき、いつでも推敲(写真で言えばエフェクトやトリミング)可能なスペースとして、MobileMe、DropBox、EverNote、はてな、がある。

上にあげたクラウドに対して、勿論、pcはread/writeが可能だ。iPhoneでは、MobileMeとDropBoxをワーキングスペースとして使うことができない。逆に言えば、iPhoneによって、殆ど何でもできる、ということだ。もっとも、私のような利用者にとって、iPhoneでワーキングスペースにアクセスできない、というのは、かなり心理的には強い制約条件で、ただ一つ、「はてな」だけが、blogの下書きスペースを提供しているので、これが心理的な不満のはけ口になっている。ただし、この制約条件はiPhoneのAPIにも依っているらしく、現に「はてな」では、下書きというワーキングスペースに対するアクセスをメールフォーマットを使って実現しているように見える。

top■ mobile companyという概念(2009年8月3日)

前項の13. Twitterに嵌まる、と、14. iPhoneとクラウドの関係、を組み合わせると、新しい概念を提案することができる。MobileCompany©だ。ポイントはiPhoneがクラウドに対して万能となりつつあるということと、クラウドが既に会社組織をサポートする能力を持ち、さらにその機能を拡大しつつある、ということだ。Wikipediaによれば、会社とは、商法上は「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」と定義されるのであるが、基本的に会社が、個人が集まって商行為を行うことであるとすれば、これを、複数の個人、これを結びつける関係性、および、関係性と個人を動かすためのエネルギーとしての金、というように再構成することができよう。で、個人と金をひとまず横において、複数の個人を結びつける関係性が会社の本質であれば、クラウドによって、関係性を具体化する部分が外部化できて、同時に複数の個人を結びつけるiPhoneにより、個人の空間存在を抽象化できるのだ。この関係性の外部化と個人の空間存在の抽象化を、組み合わせた会社をmobile companyと呼びたい。

現実の会社の全てがmobile company化出来ると言っているわけでないことは、勿論であるが、重要なのは、現在のこのタイミングで、会社をどこまでmobile company化できるか、という試行することだ。話をより分かりやすくするために、現在の会社の様々な局面を想定して、それがmobile company化されたらどうなるかを、思考実験してみよう。

書類

会社というのは、極めて種々雑多な紙が飛び交うところで、多くの社員が日々、書類を書き、直し、読んでいる。なぜ、こんなに種々雑多な書類があるかと言えば、昔々の習慣が引き継がれているからで、平仄の一致が命の事務屋が力を握っている会社であれば、クラウドに馴染まないのが明らかだ。逆に言えば、新規の会社であれば、全てをクラウド上で行うことができる。罫線つきの書類をなくするだけで、直ちにクラウドに移行できるのではないか、というのが私の感想だ。

会議

会社というのは、会議するところなのか、と思えるくらいに四六時中会議をしている。しかしながら会議で何かが生まれるのかと聞かれて、イエスとは即答できないのも会議で、会議に出席することにより、仲間同士の存在を再確認する、というのも、会議の重要な役割のように思える。会議における発言の長さ、理解不能な発言、発言のための発言、などを考えれば、Twitterでかなりの部分がカバーできる。会議の本質をアイデア出しと、それに対する検証と考えれば、SMS、MMS、電話会議機能で5人程度までの会議ならiPhoneだけでこなせるだろう。互いの顔色を窺うというのや、大人数の会議のように儀礼的な要素も含まれるようになる場合には、オフ会という別カテゴリーに、「会議」を移す。つけ加えれば、社長をトップとする経営、および経営に付随する会議も同様に考えることができよう。

オフィススペース

書類、書類を置くための机、その机に向かうための椅子、書類棚、書類を書くためのパソコン、パソコンの電源とLAN装置、サーバー、椅子に座る人間のための照明、人間とサーバーのための空調、人間の体内水分を一定にするための給茶器、これら全てが、クラウドとiPhoneにより不要となる。

同僚

会社は、同僚および上司と部下とが集う場所、という存在意義も有している。人間は、群れを社会的な活動の起源としているので、会社は、なんとなく肩寄せ合うことができる場所、という心理的な安心感も与えているのだ。会社の持つこの機能ついては、クラウドもiPhoneも代替できないように思われる。思いつきではあるが、ビジネスタイムをなるべく短くして、夕方、カフェなり、居酒屋なり、アスレチックジムなり、公園なりに集まることとしてはどうか。

こんなふうに考えていくと、mobile company、かなりの実現性を持っているように思われる。後は確かめるだけだな。できるだけ早い方がよい。

p.s. (2009年8月5日) 上の記事で、肝心の金の話は横に置いてあった。置いてあったが、ピックアップできる部分はあって、それが経理の話だ。私自身、経理、というと、黒い腕貫(アームカバーと言った方が通りがよいかも)をはめて、黒めがね、サンバイザーを冠り、左手に算盤、右手にペンを持った、真面目一徹にみえる事務員、というイメージが浮かんで来るのだが、会社で金を扱う以上、経理業務を無視することが、できない。経理業務はパソコン用経理ソフトがあるのだが(何と言う古くさいイメージ)、経理ソフトを動かすためには、パソコンが必要で、パソコンを置くには机が必要で、机を置くには事務所が必要で、と話が広がって、MobileCompanyには相容れない部分がある。

しかも、例えば、LLCを設立するとしても、経理業務、しかも個人事業のレベルを超えた経理体制が法律上、必須となる。もちろん、ある程度の金をかければ、経理の全てを外部に委託するのは可能なのだが、それでは、MobileCompanyの立ち上げ、という観点からは一歩後退、の感は否めない。というところで、調べてみたら、経産省の主導するJ-SaaSというのがあって、これは使えるように思える。

top■ mobile companyとリスク管理(2009年9月24日)

単にMobileCompany©を標榜するだけでは、クラウドとiPhoneの人気にあやかっただけ、と言われかねない。さらにはMobileCompany©が実現可能だと言うだけではなく何らかのアドバンテージが必要だろう。これについては、ヒントがあった。ITニュースポータルのINTERNET Watchの「データ復旧.com」の作業現場、という記事だ。この会社、HDのデータ回復会社なのだが銀座の一等地にあって相当に羽振りがよいらしい。記事で気になったのが過剰とも言える程のセキュリティシステムの話だ。つまり、顧客にセキュリティの高さをアピールすることで高い作業単価を納得させているのだということが分る。この記事から理解できるのは、法人が客を相手に活動する以上、客からの信頼を得る事が高いレベルで必要だということだ。

この記事をヒントにMobileCompany©に付加すべき従来の法人にないアドバンテージの一つとして得られたアイデアは、リスクの数値化だ。クラウドのリスクについては数値化が必要であることは既に述べた。いわゆる日本の会社に問題ありと考えられるのは、多くの会社が基本的に全ての業務についてリスクは0であることを仮定していて、リスクがありそうな、あるいは損失が生じた業務についてパッチを当てていると考えられる点だ。なぜそう思われるかと言えば、例えば会社の書類、というものについて考察することから推測できる。日本の組織において文書というのは、その機能について注目されてはいるが、その関係性についてはないがしろにされている、あるいは来たからだ。例えば命令文書があるとする。当然取り扱い注意のマークが付けられるのであるが、これが発出され実行される過程では様々な現象が起きる。分り易い例で言えば前大戦における旧軍の命令文書がこれで、その命令内容が分り易いかどうかはこの際別としても、これら文書が作戦というコンテキスト上でどのように他と関係するかについて、嘗ての命令者が考えていたとは到底思えないことが挙げられる。文書にマル秘の印さえ押されていれば、命令文書として十分だと考えていたのではないか。そうであった証拠は数々あって、一番有名なのは宣戦布告書の出し遅れであり、現場が忙しいという理由で暗号化をしないで発信してしまって解読の手がかりを与えた例や、敗戦後文書の処理規程がなかったので取り合えず焼却してしまい逆に不利になった例、命令を受け取った側がこれを自分の都合のよいように解釈した例、その他諸々である。ここで注意を喚起したいのは、このような文書に対する姿勢が現在にも引き継がれているのではないかということだ。つまり、リスクは0が本当の姿であるとする姿勢だ。

会社というシステムの設計時点でリスクを考慮していなければ、様々な不都合や不要なエネルギーの必要となることは明らかで、MobileCompany©には最初からこのリスク管理を組み込むべきであり、同時にモバイル機器とクラウドで構成された会社システムにおいては、電子的情報管理というコンテキストからみてリスク管理は容易に組み込めると考えられる点が肝要だ。尤も、一番基本的な認識、つまり全てについてリスクは0ではなく、リスクとはALARA(As Low As Reasonably Achievable)であるべきだという共通認識が必要で、このあたりは何度も書いたが日本のいわゆる善良な市民には理解し難いらしいので、認識の不徹底の方が障害となる可能性は高い。とりあえず、リスクの存在と許容という共通認識のもとに会社システムとこれを構成するオブジェクトを設計すれば、MobileCompany©の実現性はさらに高まると考えられるし、必然でもある。なぜならは、現在の会社オフィスというのは、物理的に社員をオフィスという閉鎖的空間に閉じ込めることによって、暗黙的にリスクを減らしているからだ。オフィスという閉鎖空間そのものがリスク低減策になっているというのは、必ずしも我々の共通認識ではないのだ。だから会社=オフィスという牢固たる常識の中で、オフィスをなくしMobileCompany©を設立するというのはリスクに対する我々の新たな態度の表明なのだ。

top■ 使える外部ディスプレイ(2010年11月25日)

うぉー、もうすぐ十二月になってしまう。個人的要望としては年賀状の販売やクリスマスキャンペーンは十二月に入ってからにして頂きたい。できるなら法令にもしてもらいたい。等と思うのだが、月日は過ぎるばかりでどうにもならない。

さて、モバイルの話に新奇と感じられるものもなくて、前回の記事から一年も経ってしまった。この一年の間に始めた新しいモバイル活用と言えば、iPhoneのスライドビューの外部ディスプレイへの出力だ。実はこの四月から大学の非常勤講師を始めて、講義のなかで画像を使うことにした。目的は六十人にもなる学生に配布するハンドアウトの簡素化だ。授業の内容からみて数式やグラフの利用は比較的少ないだろうという見込みもあったので、教室に備え付けられているプラズマディスプレイに準備してきたスライドを映写することとした。後ろの席からも画像ならば十分内容を判断できる。スタートアップ時にはノートブックタイプのPCが必要かとも覚悟していたのだが、事前調査した結果、iPhoneに外部ディスプレイケーブルをつなげて画像を出力できることが確認できた。もっとも、信号のSyincに若干の問題があって、何回かスライドビューの開始を繰り返してSyncの確立を行わなければいけない場合がある。四隅の若干部分がカットされてしまうという問題もある。

いくつかの問題点はあるにしても、iPhoneとケーブルだけで済むという簡便さは他に比べようがない。三時間、二コマの授業時間中、スライドを写しっぱなしにしてもバッテリに余裕があるのも高得点だ。さらに欲を言えばBlueToothのBIP (Basic Imaging Profile)にiPhoneが対応していて、かつ外部ディスプレイの入力部分もこれを接続できるようになっていれば、教壇を歩き回りながら画像を操作できるのだが、諸状況からみてすぐに実現することはないだろう、というのが残念なところだ。

top■ iPhone5を待って(2011年9月26日)

最初のページ 自分を曝してるな

手持ちのiPhoneは3GSである。契約の関係でiPhone4には交換しなかった。そのうちに3GSのバッテリーがへたってきて、外部バッテリーなしには、朝、家を出て夜に帰ってくるまで、保たせることができなくなってしまった。もっとも、GPSを多用したりするので、元々無理があるのだが。早くiPhone5が発表されないか、そうすれば外部バッテリの煩わしさなしに、遠出できるのではないかと、期待しているのだ。

という訳でiPhone5を待っているのであるが、実際のところiPhone5というのは、iPhone4の改良版に過ぎないという憶測もあって、こちらの期待と一致するかどうかはわからない。そこで、手持ちのiPhone3GSのスナップ・ショットをとって、記録しておくのも一興であろう、と考えついた。

改めて眺めると、バイクの趣味にかなり合わせたファースト・ページになっている。まず、ナビ・ソフトであるnavicoがある。もはや、ツーリングに出かけるときにはこれがないと、どうにもならない。実は往々にして、ツーリング最中にこのソフトがトラブルの基にもなっているのでもあるが。基本アプリであるマップは3G電波のないところでは使えないのであるが、navicoだけでは周辺の情報が充分ではない時、非常に役立つのだ。weathernewsで天気情報を得ているのであるが、バイクに乗るようになって、何時、何処に雨が降るかというのは、第一に必要な情報となった。Pro HDRもよく使うカメラ・アプリである。ツーリングの風景写真はほぼこれで撮影しているのだ。BB2Cは2ちゃんのバイク関連記事を見たり投稿したりに、頻繁に起動している。あと、時計もそうだな。バイクでツーリングに出るために、朝4時、5時などという、サラリーマン時代には思いもつかなかったような早朝に目覚ましをかけるようになった。

Twitterを読み書きするには、常に2〜3種のアプリを準備してあるが、今のところTwittelatorがメインのアプリである。tumblr gearも外せないな。これとTwettelatorとBB2Cを順繰りに読んだり書いたりしていくと、その間に新しい記事が次々に投稿されていくので、いつまでも終わらないことになるな。朝日新聞はとうの昔に購読を取りやめたのだが、産経新聞をロハで読むようになると、ますます右寄りになっていくようだ。CashFlowFreeは定年後の人生において節約を図るために入れている。集計してみると、殆どコーヒー代と酒代なのだが。

というわけで、今の自分が反映されたiPhone3GSである。逆に言えば、誰かのiPhoneのトップページを見れば、持ち主がどんな人間なのかが、かなりの程度で推定できよう。

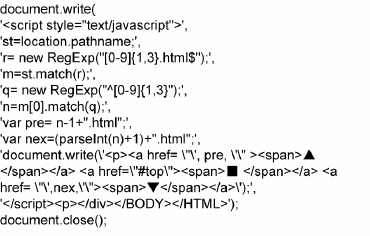

top■ javascriptに嵌まる(2011年11月1日)

ううぉー、もう11月だぜ〜、と独り呟いてみるが、誰も聞いてくれないのが寂しいな。ところで、このホームページ群なんだが、1ページがやたらと長い項目があって読み辛いのは自分でも解る。こいつはどうしようかと大分以前から考えていて、最初実現したのが目次を別ウィンドウにすることにしたのだが、そのうち、この目次ウィンドウがやたらと長くなってしまった。次には古い記事を倉庫に仕舞うというのを考えたが、いまいちの感じはぬぐえない。Blogにすることも考えたが、どうも趣旨が自分と合わないようだ。最近、Blogのようなスタイル、つまり記事が独立してこれに目次が付いているというようなスタイルをとったホームページを見かけて、気になった。こいつのソースを眺めると、一つの記事のファイル毎に他の記事ファイルと共通の目次が重複しているようで、感心しなかった。ただ、この表現方法は悪くないので、これを簡単に実現することを、一週間ほど考えていた。

JavaScript

自分のホームページはローカルでも動くようにファイル形式となっているので、使う手段が限られてくる。JavaScriptしかない。最初は目次ページを作って、このページに記事を読み込むことを考えたが、どうもうまく行かない。最終的には、各記事に目次を付属させることとした。ただし、そのままでは目次が重複するので、これをJavaScriptのdocument.write()で書き込むこととした。これはテンプレを作って、ヘッダーと目次をjsファイルにしておくことで、割と簡単にでき上がった。この方法を使えば、新しい記事を書く時には、目次のjsファイルに新しい記事タイトルを付け加えてから、テンプレに記事を書きこんでから、新しい番号のついたHTMLファイルを作ればよいので、手間からいっても今迄と大きな変わりはない。

ここらあたりで止めておけばよかったのだが、記事の最後に、「前の記事に飛ぶ」、「次の記事に飛ぶ」ボタンを付けたらいいかな、なんて思い付いたものだから、一日仕事になってしまった。上のスクリプトなんぞを各記事の最後に書けばよいのだが、ここまで来るのにJavaScriptのレファレンスを読みながらで、時間を喰ってしまったのだ。おまけにエスケープをどうするだの、正規表現をどうするだのも混じっているものだから、手間取ってしまった。

ただ、JavaScriptのエラーを見つけ出すのに、Firefoxのエラーウィンドウが役立ったり、Chromeのタグが使いやすいのを覚えたりで、幾つか新しいことを知る事ができたので良しとすることにした。さらにscriptで部分的に書き込んでいくと、Firefoxではエレメントのバランスの取れていないダウンロードがある、なんて警告が出るので、「ジェンマ弄り」に適用したこの方式を、ホームページ全体に広げるのは少し待った方がよいかもしれない。

top■ iPhone3Gを再利用する(2011年12月12日)

ううぉー、もう12月も半分だぜ〜、と独り呟いてみるが、誰も聞いてくれないのが寂しいな、なんて先月と同じような事を呟いてみた。先月ついにiPhone3Gを4Sに変更して、変更前後の話はblogに書いておいた。ところで4Sに替えて、手元に残った3GSをどうしようかと思っていたのだが、ふと思いついて、元々のiPod機能を活かすこととした。

発端は家人が愛用しているラジカセが故障がちになって、普段聞いているラジオ番組が聞けなくなった、という話からだ。今時ラジカセというのもどうかと思われる方もいるかも知れないが、パンピーとはそういうものなのだ。しばらく使われないで放っておかれていたステレオ・ミニ・コンポ、これも名前ばかりが先行している安価なステレオシステムなのだが、CDの他に、カセット再生機能、さらにはなんとMD再生機能付きだ。一体いつ購入したものなのか覚えがない程だ。冷陰極放電式のディスプレイは薄暗くなっているし、CDも再生できないようだが、スピーカーは何とか鳴る。再生音量が小さいから、思うにスピーカー・エッジがボロボロになっている可能性もあるのだが、あえて調べていない(今、前面のネットを外してみたら大丈夫だった)。

それから、あちこちひっくり返して、オーディオミニプラグ←→RCA変換ケーブルを見つけ出し、準備は整った。AirPlay対応最新Zeppelin Airを買う必要もない(本当は買えないだけ)。設置する場所も必要だ。ごちゃごちゃとモノの置かれた部屋にこれ以上ステレオを置く場所がないので、空いている壁に棚をつけることとした。まず、棚板。少し前、あちこちに棚を取付けるべく、コンパネをDIYで買ってその場で棚板に使えるサイズに切ってもらったものがある。これにアクリル絵具の下地であるジェッソを塗って、乾かしておく。棚受けのネジ止めの穴に合わせて、石膏ボードの壁に印を付けておいてから、アンカーをねじ込む。アンカーが埋まったら、棚受けを木ネジで固定する。

電源については、手持ちの三連コンセントをやはりアンカーと木ネジで壁に固定し、分岐プラグと電線をDIYで買ってきて、近くのコンセントから取ることにした。早い話がタコ足配線だな。このあたりで棚板の塗装も乾いたので取付け、スピーカーとiPhone Dockを棚において、本体はこれと少し離れた場所に設置した。はい、準備完了。

iPhoneには家中のCDの曲を全部リッピングして入れてあるし、最近、無料のNHKラジオアプリとFM東京アプリも入れてあるので、ソースとしては十分だ。これで足りないなら、お好みのPodcastも入っているから、もう何の不足もない。こうして音楽をかけっぱなしにできる環境を整えると、やはりAppleの音楽を聞くためのガジェット、というコンセプトに基づいた、iPhoneの素晴らしさに改めて気付く。音のフェードインとフェードアウト、プレイリストというコンセプト、音量の自動補正や音質コントロール、こういう場合に使いやすさが光る、ホーム画面上ボタンの再配置機能etc。もしiPhoneが出現しなかったら、日本では、こういうミニ・コンポが延々と作られ続けていただろうことを思うと、余計にその感を強くする。

iPhoneがつけっぱなしになるので、Cuckooという鳩時計アプリを追加した。毎正時になると音楽がフェードアウトして、鳩がポッポーと鳴くのだ。鳴き終わると勿論、音楽がフェードインするのだ。

top■ 監視される喜び(2012年9月6日)

Googleにlatitudeというアプリがある。いわゆるライフ・ログの一つと言ってもよかろう。自分が動き回った場所を自動的に記録するアプリである。謳い文句では友達と自分の居場所を知らせ合って、近くに居るのを見つけたらお茶でも飲もうと声をかけるのに便利、というようなガジェットだが、実はもっと役立つ、あるいは自分ではなく、自分をモニタする他人に非常に役立つシステムだ。

キーポイントは、アプリをiPhoneあるいはスマフォに入れておくだけで、自動的に自分のいる緯度経度をサーバに記録しておいてくれるところだ。アプリには一切触れる必要がない。全てのデータはサーバに記録されるので、これを後からマップに表示することができる。例えば自分の場合、iPhoneはツーリングに必須のアイテムだから普段より以上に使う。この時もlatitudeについては一切触れないで済む。ツーリングが終わった後でWebページから何時何処に居たかをマップに表示することができるので、つまりは走ったルートを図にすることができるのだ。改めてルートを眺めれば、あの時ここを通った。ここを走ったのはあの時間だったのか、というような事を思い出してにやにやすることができるのだ。

もちろん、このアプリの利用価値はこれだけには留まらない。少し前に「彼ログ」なるスマフォ用アプリが供されて、女が彼のスマフォにこっそり「彼ログ」アプリを仕込むことによって彼の現在の居場所や過去の居場所が手に取るように明らかになる、というのが評判をとって、評判はとったがそのあまりの過激さに結局開発元が販売を中止したというモノと同じことができるのだ。サーバには一定間隔で採集されたiPhoneの緯度経度と採集時間が自動的にアップされるのだが、データを解析すれば、ある場所にどれだけ留まっていたのか、つまりどこの店や施設に入ってどれだけ居たのか、そこへは歩いて移動したのか電車に乗ったのかどうか、ということまで分る。仮に他のデータも援用できるとすれば、例えばTwitterで呟いた時刻や内容をスキャンしたり、facebookの発信受信と比較対象することによって、利用者の人となりを知る事もそう難しいことではないだろう。サーバには多数の利用者の行動記録がアップされるから商業的な利用、つまりビッグデータのなかでもとりわけ重要なデータとなることができる。

当然のことのようにGoogleは個人データの利用はしないと言明しているが、利用者に対してlatitude利用の対価が支払われるようになれば、例え個々人のプライバシーは守られるかも知れないが、ある集団の行動パターンは極めて精確に把握することができるようになるに違いない。あるいはこれ程までにプライバシーが丸見えになってくるなら、逆に自分が監視される喜びが生まれかねない。

top■ AirPlayとIKEAの家具(2012年9月25日)

この夏、かねてからの計画だったキッチンシンクの取り替えを実行した。数年前にシンクの排水口まわりがステンレスなのに腐食して、水が下に滲み始めた。接着剤で凌いでいたのだが、もうそろそろ限界だろうということで、メーカーの選定とか仕様とか費用とか、あれこれWebページを見て回ったり、現物を見たりの作業を開始したのだ。

調べて驚いたのはキッチンの取り替え費用の高額さだ。優に百万を超えることがあるらしい。さらに調べていくとシンク周りの他にシンク上の戸棚だとかレンジフードだとかがセットになった、いわゆるシステムキッチンと呼ばれるもののコミコミの値段に工事費が加わって、かような値段になっているらしいこともわかった。限界なのはシンクなのでシンク周りだけを取り替えることができるだろうか?調べてみると、簡単取り替えと銘打ったセットやシンク周りだけのキッチンもあるにはあった。その中で一番安かったのは、お値段以上云々がキャッチコピーのメーカーであったので、これは現物を見に行った。確かにこのセットであれば工事費込みで五十万を切るくらいでできそうであった。しかし、安いだけあってサイズは一通りで、現在のシンクと入れ替えると壁との間にかなりの隙間ができてしまい、これをフィーラーで埋めなければならない。聞いてみるとこれは工事屋マターとなるという話なので、あれこれと面倒になることが予想された。

目星をつけておいたもう一つのメーカーがIKEAで、調べると第三京浜のすぐ脇で、ここなら十分に近いので現物を見る事ことも可能だ。homepageに製品や寸法その他が詳しく掲載されているので、調べてみると現在のシンクの場所に高さ的にはなんとか入りそうだし、キッチンのワークトップの巾も特注で自由に設定できそうだ。という当りをつけておいて早速行ってみた。キッチンのショールームを見て、第一に引き出し金具や脚など金具のしっかりとしているところが気に入った。担当者と相談してキャビネットの組合せやワークトップの材質、水栓などを選び見積もりを作ってもらった。IKEAには出精値引きなんてものはないので部品をリストアップして積算すれば、それが値段となる。もっとも、工事屋の現地調査費用と工事費がまだ不明だったが、現地調査で大体は見積もれるという。

Panasonic SC-AP01 AirPlay中

話はとんとん拍子に進んで、現地調査に来てもらい、工事費の見積もりもしてもらって、併せて五十万を切る予算でいけそうだということがわかった。巾2585mmという特注のステンレス・ワークトップが納入されるのに期間を要したがこれも予定通りにキャビネット等の部材もろとも持ち込まれた。ワークトップと両側のステンレスを張った壁のクリアランスが数mmしかないので、計測間違いだったらどうしようかとハラハラしたが、ぴったりと嵌まって防水も完璧となった。工事は二日で完了し、無事、腐りかけのキッチンは新品に置き換わった。キャビネットの引き出しにダンパーを付けたので、軽く押してやるだけで引き出しが静かにおさまるところも満足したところだ。

こうしてIKEAがお気に入りになったので、修理しながらだましだまし使っていた他の家具もつぎつぎに取り替えた。

まずチェスト。引き出しの裏側がシロアリに喰われていたり、表面の付き板がはがれていたりしていたものを、IKEA製品に取り替えた。IKEA製品は基本的にDIYで組み立てることになっているので、この組み立てでIKEA製品の特徴が分った。IKEAの製品はできるだけ共通の部品から各種の商品が構成されている、板材は基本的にチップボードである、接着剤のユーザ使用は必要とされない、結合金具の種類が少ない、等である。

今度は洗面台。ホーローのボウルに錆が出て来ていた。自分的にはまだ使えるんじゃと思ったが家人の要望により取り替え。IKEAのボウルは四角い陶器製で、全体の奥行きが狭いのだが、デザイン優先ということで決定したものだ。給水管が届かないことが分って、DIYの店に延長パイプを買いに出かける。排水管は既存の排水管への差込部分にパイプを追加したり若干の細工が必要だったたり、Oリングが太過ぎたりしたが、なんとかなった。鏡も取り替え、照明はLEDのものを追加して完成。格好いい。

次に食器棚。この食器棚も扉の蝶番が摩耗したのを一度取り替えて使っていたのが、引き出しの支えが摩耗して修理不能になっていた。これも今まで良く働きましたということでハイ・キャビネットに取り替えた。下側に三段の引き出し、上側が棚板と扉という構成にした。キッチンの引き出しの組み立ては業者の工事に含まれていて、様子が分からなかったのだが、自分で組み立ててみて驚いたのは、引き出しの横板を構成する金属部品に、引き出しの前板を自動的にロックするためのバネを使用したかなり複雑な機構が組み込まれていたことで、DIY組み立て者がワンタッチで引き出しを組み立てることができるように、準備してあったことだ。調べたら、この引き出し金具の他、扉金具などがオーストリアのBLUM社の製品であることがわかった。キッチンの引き出しを軽く押してやるだけで静かに収まるのは、BULMOTIONという宣伝文句のBULM社の開発成果ということもわかった。

次は電子レンジなどを置くためのキャビネット。これまでは出所の分らないもう飴色になった机を使っていて、いったいこれは何時からここにあるんだろう。どうも家人の知人が新しい机を買うにあたって、古い机を捨てるのが面倒ということで家人に押し付けたものらしい。それが数十年前だから一体何時の机なんだろうか。もう道具の魂が宿っていてもおかしくない程だ。そこで、電子レンジと炊飯器を置くために、三段引き出しのついた40cm幅のロー・キャビネット二個と天板を奢った。最初は天板の寸法を詰めるつもりであったが、あれこれと配置を変えればそのままのサイズでも構わないことが分かって、天板を二つのキャビネットを連結した一方の側に大きくオーバーハングさせたままにして、下の空間を使うことにした。ところでIKEAのキャビネットなどの引き出しには、取手を付ける必要があるのだが、DIYの場合には取手の金具を付けるために、前板の寸法を計ってドリルで穴を開けなければいけない。下穴もないのでこのあたりは経験がなければできないだろう。テンプレートが付属していればよいのではないか。

と、長々とIKEAのキャビネット類を入れた様子を綴ったが、大物が落ち着くべき場所に落ち着いたので、やっとBGMのためのスピーカーを考える余裕ができた。あれこれ整理した結果、引き戸一枚分の壁スペースがまるまるできたので、この壁に薄型のスピーカを取り付けることにした。そこそこの音質が期待できて、値段も手頃で、できれば薄型で邪魔にならないもの。ネットであれこれ調べて、一度はBOSEのスピーカーに傾いたがアンプの手配の面倒があって、PanasonicのSC-AP01に決定した。IKEAの写真ディスプレイ用の奥行きの浅い棚に載せることができて、AirPlay装備なのが決め手になった。

早速ポチってすぐに到着。WiFiネットワークの設定に若干手間取ったが(PanasonicのWeb設定ページのネットワーク名表示欄に日本語を含むネットワーク名が表示できないためにパスワードを入れることができないという不具合)、無事解決した。待機電力は僅かながら余計に使うものの、AirPlayからの音楽が止まると電源がoffとなり、iPhoneから音楽をスタートさせると自動的に電源onになるところは気がきいている。スピーカーが直径4cmのフルレンジ型だから、音質について多くを望むことはできないが、基本的にはご飯食べながらのBGM用だから、十分であろう。

ということで、キッチン改造計画は、計画だけたてて数年もたな晒しになっていたのが、終に完結したのだった。めでたし、めでたし。

p.s. テンプレートが付属していればよいのではないか、と書いたが、実はFIXAドリルテンプレートというのが販売されていた。

top■ 政見放送用撮影台(2012年12月4日)

政見放送用のビデオ制作のためのiPhoneセット

民主党政権が解散して総選挙が行われることになった。この機会を逃してどこに我が意見を示す機会があるというのか。立候補せずに何時立候補する機会があるというのか。立候補するためには政見放送で我が意見を述べなければならない。そのためには政見放送の準備を行わなければならない。政見放送にはまず自らの政見をビデオにしなければならない。ビデオ・スタジオは持っていないのでお茶の間ビデオを制作しなければならない。予算を考えるとお茶の間ビデオの制作はiPhoneを活用しなければならない。iPhoneでビデオを制作するためには音声と画像をそれなりの質で録音録画しなければならない。それなりの質で録音録画するためにはiPhoneを固定するフレームとマイクをなんとかしなければならない。

ということで、以上の条件に見合うアクセサリーを探して見つけたのが、オーディオインターフェースFostex AR-4iだ。このインターフェースは専用マイク付きでiPhone4Sだけでは出来ないステレオ録音が可能となる。ヘッドホンを接続すれば、録音状態をモニタしながら収録もできるのだ。そのため、録音レベルとモニタレベル調整ボリュームも付いている。写真は縦向きであるが横向きにも使える。三脚やグリップも取付けられるようになっている。グリップは付属していて、取付けたグリップを握ることで、iPhoneでは不安定になりがちな撮影ポジションを水平にかつ安定に保ちつつビデオ撮影を行うことができる。単4のバッテリ2本で動かすので少しマッシブな感じとなるが、持ち運びに大変という程ではない。ただし、これだけでは政見放送用ビデオ撮影のためには不十分であるので、このインターフェースに三脚を追加購入した。SILK Mini IIだ。重さ320g長さ220mmなので持ち運びも収納も便利です、なんてテレビ・ショッピングのようだが。三脚を付けてこれを胸に押しあてるようにするとグリップを持つよりもさらに安定度が増すらしい。

てなことで、政見のシナリオをあれこれ考えたり、どういうスタイルで映るとよいのかをあれこれ考えたり、発声練習をしたりしていたのだが、なんということ、立候補の締切が過ぎてしまっていたではないか。

top■ MacBookを買い替える(2013年1月22日)

10年近く使い続けてきたPowerBook G4である

手持ちのPowerBook G4 (12-inch/1GHZ/256MB/40GB)は、指折り数えるともう10年近く使っていることになる。バッテリも取り替え、OSのバージョンアップとアプリケーションのバージョンアップを繰り返してきたが、母艦であるiMacのプロセッサが大分と前にIntel に変わり、それぞれに搭載してあるアプリケーションのバージョンがずれて来て、アプリケーションがセーブするファイルの間の整合性が取れなくなってきた。つまりは、Intel上でG4コードを動かすというロゼッタが頑張ってきたが、G4とIntelの差を吸収しきれないようになってしまったのだ。

よく使うアプリケーションは、HTMLを書くのにJChecker3、テキストエディタのmi、統合ソフトのOpenOffice、なかでもこれがないと話にならないというのが、マップを作るためのOmniGraffle、そして計算するならMathematicaだ。DropBoxは様々な局面でiMacとPowerBook-G4の仲を取り持ってきたので、PowerBookのディスク容量が足りなくなるという事態は起きなかったのであるが、PowerBook上ののアプリケーションが疾っくにサポートの切れたG4用であるから、もはやバージョンアップできない。必然的にiMac上のアプリケーションもこれに引きずられる形となってしまう。しかしながら一番愛用のMathematicaは最新になるべく近いバージョンに上げて行きたい。発売以来20年も経つのに今も進化を続けているからだ。

こういう訳でMathematicaについてはもうPowerBookとiMacそしてJAXAで使っているバージョンがばらばらになってしまって、PowerBookだけが整合性が取れなくなってしまっているのだ。OmniGraffleも古いバージョンでしかPowerBookとiMacの整合性が取れていない状態になってしまった。で、もう良いだろうと、よく10年も頑張ったね、ということでMacBook Air 11inchに買い替えることとしたのだ。

で、どういうことになるかと考えているのかと言えば、新しいMacBook Airも10年は使いたい、使いたいが、恐らくバッテリがへたってしまうだろう。MacBook Airのバッテリ交換プログラムは用意されているが、10年後にもこのプログラムがサポートされているかどうか不明だ。7〜8年位だろうか。iPhoneのテザリングが使えるようになるだろうから、iPhoneとMB Airの組合せでバイクを足にしたノマド生活が実現できているかも知れない。MathematicaとOmniGraffleはこの後もずっと使いたいので、MB Airしか解が思いつかないのだ。

top■ MacBook Airを購入(2013年1月27日)

終に購入したMacBook Airである

実は順番としてはMacBook Air用のケースが先に手元にやってきた。"HardCandy Cases Bubble Sleeve MacBook Air Case 11" BLACK という代物だ。このケースを選んだのは本体の四隅をケースの内部でダンパーが支える仕組みになっているところだ。経験から云って落下したら四隅の何処かが衝撃を受けることになるのが自明だからだ。記憶ではかなりの値段だった筈が、値下がりしていて躊躇なく購入のボタンを押すことができたのだった。

MacBook Airを購入した目的は、Omni Graffleが動いて図書館における三位一体研究のマッピングができること、Mathematicaを動かすことができて最後まで数学に触って居たいという自己満足を満たすこと、それを補完するWebページ改訂のためにDropBoxが使えること、等であった。購入したMacBook Air(4.7GHz Intel Core i5/4 GB/121GB SSD)なのだが、予定した通りというのか、OSはLionになっているのでもはやPower PCのためのコードはサポートされなくなって、MS OfficeやらAdobeのアプリケーションは全滅となった。MacBook Airのその「何時でも身につけるように持って歩く」というコンセプトはかなりシビアに追求しなければならないようだ。

なんとなくうまくいくかと思っていたが、そう簡単には問屋はおろさず、肝心のMathematicaの利用に問題が生じた。購入したMBAに既存のデスクトップの中身を部分的にコピーする段階で気付いたのが、Mathematica Ver.8はアクティベーションのキーが、アプリが勝手に吸い上げているコンピュータのIDと組み合わされて、その実行が管理されていることで、Ver.7までならパスワードを与えれば所有する複数のコンピュータ上で動かすことができたのに、いまや固定されたコンピュータでしかアプリケーションが実行できないようになっている。ということで、同一人物が複数のコンピュータ環境でアプリケーションを動かしても良いんじゃないの、という声は無視されてしまっているのだ。つまりライセンスが特定のコンピュータにしか与えられないということで、ただでさえ高価なMathematicaが、ますます金を要求するようになってしまったのだ。決定権は向こうにあるので如何ともし難いのだけれど。MathematicaはVer.8->Ver.9へはアカデミックディスカウントでなんとかいけそうなので、Ver.8をMacBook Airに移行して、Ver.9をiMacに置くということにすれば、当初の目論みは達成されるであろうが、違うコンピュータへの移行は新たに申請してアクティベーション・キーを発行してもらう必要があるという面倒くささだ。

さて、この後、どうしてやろうか。

top■ プリンタを交換(2013年9月4日)

BrotherのレーザプリンタHL2270DW

もう長いこと使っていたレーザプリンタ、Brother HL5250DNであるが、プリントに汚れが出るようになった。マニュアルにあるメインテナンスでは、印刷面の上部に薄く横方向に付着するトナーの汚れが取れないのだ。テストプリントを繰り返すと薄くなるのであるが、ハガキ印刷ではどうも取れない。このプリンタ、何時購入したのか覚えていない程、使っている。そもそもこのプリンタはYahooオークションで落札したものだったから、年期が入っているのだ。プリンタステータスを見ると、以下のような情報が得られた。

- Firmware ver.1.11 (06.12.20)

- Page count:22766

- Replace count, Drum:0, Toner:3

- Remaining life of DRUM:8.9%

早い話、ドラム交換のアラート・ランプが大分前から点灯していて、この汚れもドラムを交換すれば直るかも、知れない。だが、このタイプのプリンタのドラム補修部品の価格を考えると、新しいプリンタに買い替えた方が安いだろうというのは容易に予想できる。それよりもトナーが三回も交換されているとなると、中古品を落札した時点で一回くらいはトナー交換されているとしても、自分でも二回の交換をしていることになる。確かにつらつら記憶を辿ると交換は一回だけではなかったような気がする。

ということで、ハガキ印刷を急ぐ家人に急かされたこともあって、新型購入を決定、楽天で探して同じくブラザーのHL2270DWをチョイスして発注した。両面印刷は必須だがWiFi接続ができるというのもポイントが高かった。楽天のポイントを使って1万円をきるのだから、ドラムを交換するより安かったのは明らかであった。発注して二日程で到着したので、直ちに設定して家人の要求に応えたのだった。WiFi接続にしようかとも思ったが、プリンタの位置が机の隅で、この後も移動する可能性は低いので従来通りUSBを継続した。あ、確かにプリント速度は上がったな。

古い方のプリンタはすぐに分解した。燃えないゴミとして出すためだ。分解してみるとトナー定着のヒーター表面が汚れていたのとゴムローラーに若干の変形が見られたから、汚れはこのあたりが原因だったのかも知れない。だが、ライトユースのプリンタをこれ程長期間使って、充分に役立ったと言うべきだろう。それよりも、レーザープリンタ程の複雑なメカトロニクス製品が、これ程に安価に購入できるというのは驚くべきことではある、というのが分解してみて得た感想だ。

top■ iPhone4Sのバッテリーを交換(2013年11月14日)

4Sもそろそろ二年間の縛りの期間も過ぎようかという今日この頃、へたって来ていたバッテリーが、いよいよどうにもならなくなって来た。どうにもならなくなった、というのには伏線があって、iPhoneを使ってのプレゼンはRCAを主とするのを常としていたのだが、つい先日RCA出力が使えない場所でVGA出力を使わざるを得ない場面に遭遇した。VGAからの出力も画面の位置やサイズなど、問題がなくはなかったのだが、あっと思ったのが、一時間も経たない間にバッテリーの残量がなくなってしまったことだ。結局、プレゼンの最後の方はディスプレイなしで行うことになって、若干の冷や汗の事態であったのだ。

何処のメーカーかも分らないパッケージと

交換したバッテリー

5Sに移行することも考えているのだが、この普段のプレゼンにRCA出力を使わざるを得ない、という問題を5Sではクリアできない、というのが5Sに買い替える決断をしかねる最大のネックになっているのだ。つまりは普段プレゼンを行う場所にある映像機器の信号の受け取り側には、はやい話がRCAとVGAしかない。HDMIがないので、画像は何とかなるとしても、音声を伴うプレゼンが出来ないのだ。5Sにすればバッテリーの問題は解決されるし、LTEでダウンロードが早くなるだろうし、テザリングもできてMacBook-Airの行動範囲も拡がる。ということで、5Sをメインにして、4Sをプレゼン専用にするという方針も考えていたのだが、取りあえずはバッテリー交換が先であろうと。

で、ググるとバッテリー交換業者が結構あって、¥6000弱が交換の相場らしい。さらにググるとバッテリー交換キットがAmazonにあった。何と¥1000以下で売られているのだが、なにせ、充電できないとか、発熱してしまう、というようなレビューを見ると、さすがに二の足を踏む。それではと、間をとって¥2000のキットを楽天でポチってみた。どこを探そうが皆中華であるのは確実で、まあ最悪の場合、半分位はハズレの可能性があるだろうと。それでも業者による交換よりは安くあがるであろうし、一度は4Sを開けてみたかったといのもある。

さて、二日程してキットが到着した。一応添付されてきた文書には交換連絡票が付いていたが、中華バッテリーだと、ハズレなのかアタリなのかよく分らないだろうから、賭けではある。ネットで4Sのバッテリー交換記事を見つけて、その通りに分解して、くだんのバッテリーに交換した。作業時間20分程で終了して、無事作動した。作動したが交換したバッテリーがアタリかハズレかはまだ分らない。ずっと分らないかも知れないが、取りあえず充電さえできれば、アタリと考えてよさそうだ。しかしながら、使ってみないと分らないという中華部品も相当なものだが、それを当然と受け入れるようになった時代というのも相当なものだ。

top■ Raspberry Piに嵌まってみる(2013年12月9日)

Mathematica同好の士の集まりがあって参加している。つい先日の会にRaspberry Piを持ち込んだ会員が居た。Raspberry PiにMathematicaがバンドルされるというニュースは耳にしていたので、大いに興味を持った。特にこれにMathematicaが載って動いているところのデモがお披露目されたので、集まった面々も大いに沸いて、これは直ちに自分も購入するというメンバーが多数現れたのだった。勿論自分もそうだったのであるが、そこは年の功、買わなくともおそらくエミュレータがあると思われたので、最初はその方向で試してみることにしたのだった。

QEMU上でRaspbianを実行してみる

さて、あちこちググってみると、QEMUというエミュレータがRaspberry PiのCPUであるARMをホストしていて、Mac上で動くようだったので、MacBook Airに導入することとした。で、このQEMUをダウンロードするためにはMacPortというアプリがそのポータルになっていて、さらにQEMUをmakeする必要があって、makeするためにはXCODEが必要で、さらに肝心のRaspberryのディスクイメージもかなりのサイズであるという。で、取りあえずXCODEのダウンロードを始めてみたが、我が家のADSLでは8時間以上も掛かって、最後になってダウンロードエラーも発生したりで、最初から躓いてしまう。どうしようかと考えて、はたと名案を得た。MacBookをStarbucksに持ち込んで、そこのWiFi環境を利用させてもらえばよいのだと。

早速キントト号のトランクにMBAirを入れてStarbucksへ。一万円のStarbucksカードを数ヶ月で空にする位のリピーターだから良いだろうと勝手に決めつけて、マグカップ片手にダウンロードを始めた。流石にADSLとは違って、マグカップのコーヒーが温かい内に必要なファイルは全てダウンロードできて、ついでにQEMUのmakeも完了した。Raspberry PiのOSであるRaspbianのdiskイメージとlinuxのカーネルもダウンロードしたのだ。

カーネルには普通のZimageではなくて、どうも専用のkernel-qemuが必要であることに気付くのに時間が掛かったりと、丸一日の試行錯誤の後、QEMU上でdiskイメージを展開してLXDEデスクトップの表示まではできた。ところがこれにMathematicaをダウンロードするとdisk-spaceが足りないとのメッセージが出て、さらに調べるとRaspbianのdiskイメージであるwheezy-raspbian.imgをそのままマウントすると、200MBしかないらしい。そこでQEMUコマンドを使ってイメージを拡大する必要のあることがわかった。以下のように。

% macbook % qemu-img resize 2013-09-25-wheezy-raspbian.img +2G

% macbook % qemu-system-arm -kernel kernel-qemu -cpu arm1176 -m 256 -M versatilepb -serial stdio -append "root=/dev/sda2 panic=1 rootfstype=ext4 rw init=/bin/bash" -hda 2013-05-25-wheezy-raspbian.img

% touch /etc /udev/rules.d/90-qemu.rules

% nano /etc/udev/rules.d/90-qemu.rules

-----

KERNEL==“sda”, SYMLINK+=“mmcblk0”

KERNEL==“sda?”, SYMLINK+=“mmcblk0p%n”

-----

% sudo ln -snf mmcblk0p2 /dev/root

% sudo raspi-configsudsudo

% sudo raspi-config

% macbook % qemu-system-arm -kernel kernel-qemu -cpu arm1136 -m 256 -M versatilepb -no-reboot -serial stdio -append "root=/dev/sda2 panic=1 rootfstype=ext4 rw" -hda 2013-05-25-wheezy-raspbian.img -redir tcp:10022::22 -redir tcp:15901::5901

raspbian上のLXDEデスクトップをVNCで表示してみる

% sudo startx

% sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

% vncserver

% macbook % vnc://localhost:15901

% macbook % ssh -p 10022 pi@localhost

raspbian上でMathematicaを実行してみる

Mathematicaはライセンス要件ではエミュレータ上の使用は許していないというのを、どこかで見たので、インストールできて動くことを確認した後に削除した。Mathematicaのためのマルチタスクのテストプログラム(ソースはここ)は確かに動いたのだが、エミュレータの速度を考えても相当に遅い。MathematicaでRaspberryを制御に応用しようというのは、今のCPU速度ではかなり難しいかも知れないなとの印象だ。

この後、Raspberryをcloudに結びつけてやろうと、dropbox, box, skydrive, google driveなどを調べたり試したりしたが、結局うまくは行かなかった。Boxについては、できるという記述は見つけたのだが、mountがfuse-fileをオープンできない、というエラーを出して、このfuse-fileをハンドリングするパッケージも見つけたのだが、apt-get installが失敗して、問題を解決できないままあきらめた。

cloudが無理であればsambaが使えるらしいのは分ったが、どうにも昔からsambaは気に入らない。さらに調べるとafpを扱えるneta-talkが見つかった。こんなふうに、

% sudo apt-get install netatalk

取りあえずは、dropboxをraspbianのブラウザで開いてファイルをダウンロードできたので、mathematicaのテストには十分であった。

p.s.

netatalkを動かすまでに、数日を要した。早い話、実機ではデフォルトのままで動く筈なのに、QEMU上では動かないのだ。afpを通すため、QEMUの起動オプションでafpポートをredirectしなければならないことは気付いた。で、その後がよく分らない。二三日も考えていたが、結局、QEMUのネットワークに対する自分の理解が不十分だったのだ。

MacのFinderからvnc接続する場合には、接続コマンドが勝手に生成されていたのだが、AppleTalkはサーバのブラウズからRaspberry Piが見えているので、そのままクリックしていたのだが、それが間違っていた。AFPポートをredirectしたのだから、VNC接続のやり方と同じように、afp://localhost:10548とすれば良かったのだった。ちなみに10548はafpのポートである548をredirectするためにつけた番号である。

ところで、この間、何をしていたかと云うと、Mathematicaで4節リンクのシミュレータを作っていたのだ。これはraspberry Piの用途にモータを使ったリンク機構を使うことがあろうと予想して、そのリンクの挙動をシミュレートするものだ。なかなかうまく出来たのだが、これをQEMU上のraspberry Pi上のMathematicaで動かしてみると、計算速度的に全く使えなかった。フロントエンドを使うプログラムはraspberry Piには荷が重すぎるようだ。 (2014.1.9)

top■ mobile WiFiを試す(2014年2月22日)

なぜmobile WiFiかと言えば、話は遡らなければならない。自分が使っているメインPCはiMacであるのだがOSが古いままになっている。なぜ古いままかと言えば、以前のMacのCPUであるPowerPCのエミュレータであるRosettaが動かすためだ。なぜRosettaを動かす必要があると言えば、使い慣れたillustratorやGraphicConverterを使い続けるためである。だが、古いOSにもうそろそろ限界が近いのは分る。なぜならAppleは無料のOSであるMarvericksの提供を始めていて、OSをMacとiPhoneで共通化しようと目論んでいるからだ。で、Rosettaが使えなくなる場合でも困らないようにAdobeのCS6セットを購入済なのだ。

で、MarvericksをインストールしようとするとMacAppが必要なのだが、MacAppがハングしてしまうのだ。どうしてハングアップするのだろうかと、ググってみるとどうもこれだと思われる原因が見当たらない。以前にMacBookAirにMarvericksをインストールしようとしたらどういう訳か上手く行かず、スタバにMBAを持ち込んでOSをダウンロードした覚えがあって、もしかしたらネットの速度が原因かと考えたのだ。なぜかと言えば、使用中のネットは1MbpsのADSLで必要最低限の速度であるからだ。じゃ、この速度を上げるにはどうしようかと考えると、いくつか方法があって、ADSLを40Mbpsにアップグレードする、難視聴域だったので使用中のケーブルテレビにネットオプションを付加する、iPhone5にしてテザリングする、等々。

それぞれに一長一短があるが、どれを選んでも固定費用が増加するのは避けられない。あれこれと比較した結果、mobile Wifiをレンタルするというアイデアにぶつかった。調べてみると二三日のレンタルで送料含め二三千円で済むようだ。で、EMOBILEのGL06P、最大受信速度75Mbpsというふれこみのセットをレンタルしてみた。

その結果どうなったかと言えば、Marvericksのインストールには失敗した。MacAppは相変わらずハングアップしてしまうのだ。ついでに各種のソフトをアップデートしてみたが、もちろん速度は数Mbps程度で、今迄よりは大分に早いがメッチャ早い〜、という話にはならなかったのだ。という訳で今暫く必要最小限の速度のADSLを使い続けることにしたのだ。

top■ Marvericksに移行(2014年6月24日)

MarvericksをダウンロードしようとするとMacAppがハングする現象は、バックグラウンドで関連アプリのアップデートが進んだ所為か、ハングすることはなくなったが、ダウンロードを開始しても実際にダウンロードされている気配がない(後で気付いたのだが、アプリケーション・フォルダに表示されていたらしいのだが、今となっては確かめようがないのだが)。打開策が思いつかなかったので暫く棚上げにしておいた。

というところで、USBに起動ディスクを作るという記事を見つけて、成る程と。それなら例のごとくMBAをスタバに持ち込んで、ダウンロードすればよいのだと気付いた。早速、スタバに出かけてフラペチーノを飲み乍らダウンロードすれば、ものの十分程で完了した。で、これを持ち帰って、USB起動ディスクを作ったのだ。後はこれからブーツすればよいだけである、筈だったが、「あと1秒」の表示が出たきり止まってしまった。ここでアボートする訳にはいかないので、ネットで調べると、「あと1秒」の表示が出てから数分経ってから次のステップに移行するのだと、いう先人の有り難い記事が見つかった。

途中で、バックアップに/usrだけ外してあったことを思い出して、少しあせったが、まあ、今さら仕方がないと、インストールを続けたが、問題なくデスクトップが再現された。懸案だったSpotlightとTime-Machineのバッティングもなくなったようなのも、移行して良かったところである。その他、いくつかの修正すべき細かい点があるものの、概ね順調にMarvericksに移行できたとして良いであろう。

予定通り、PowerPC用のアプリケーションは動かなくなった。まあ、よくも今迄Rossettaで頑張ったと言うべきだろう。

top■ BOSE SoundLinkを購入(2014年8月6日)

BOSE SoundLink Airである

家の中で音楽を聞くためには、以前に書いたようにAirPlay装備のPanasonicのSC-AP01を使っていたのだが、これではどうにもならないという気持ちになったので、交換することにした。どういうことかと言えば、BABYMETALに嵌まってしまって、SC-AP01では、曲を再生してもシャラシャラというばかりで、聴く事ができないと言って良い程にプアなのだな。一番よいのは手持ちのBOSEのヘッドフォンなのであるが、やはりスピーカーを通して聴きたいというのもある。

ということで直ちに発注して間もなく到着した。到着してセットアップしようとしたが、提供されているユーティリティでは、WiFiネットワークのパスワードがうまく登録できないのだ。それではということで、サポートセンターに連絡したら、SoundLinkそのものをhtmlサーバにしてログインしセットアップする方法を教えてくれて、あっさりと成功した。ただし、このあたりはマニュアルには全く書かれていなくて、困ってしまうユーザーも多いのではないか。

で、BOSEらしい低音もりもりの音でmetalであるBABYMETALを聴くことができるようになったのだ。ただし音量を上げるのは家人のいない時に限られるのは仕方がない。

top■ BOSE SoundTrue in-ear headphoneを購入(2014年9月15日)

BOSE in-ear headphoneである

もう、BABYMETALをヘビーローテーションで聞くようになると、他のヘビーメタルも曲の造りを比較するために聞くようになって、家ばかりでなく、出かけるときも聞きたい。となると、普段はバッグに入れっぱなしにBOSE QuietComfort3 を使うことになるのだが、年金生活者はいつもバッグを持ち歩くわけではなく、いつも殆ど手ぶらと言ってよい。さらに、歩き乍らオンザイヤー・タイプを使うのは、いかにも憚られる。

安物のイヤフォンはあるのだが、音がどうにもならないし、耳の穴に突っ込まなければならないというのが、どうしてもテイストに合わない。iPhone付属のイヤフォンは直ぐに耳から外れてしまうので、使うのをやめてしまっていたし。さらに、BABYMETALはメタルだから低音が聞こえなければどうにもならないのだ。

ということで、このBOSEのイヤフォンを選んだ。店頭で試したことはなかったので、若干の躊躇いはあったが、ポチった。で、到着して使い始めると、これが実に具合がよい。耳の穴に突っ込む必要がないのに、柔らかいフランジが耳の形に沿って収まって、きっちりとイヤフォンをサポートして、全く違和感がない。オープンエアタイプなので外部の音も聞こえるのだが、それを含めてもさすがBOSE、きちんと低音が聞こえる。

問題はこれをどのように持ち運ぶかで、暫く悩んでいたのだが、百均で、小さなカラビナ付きポーチを見つけて、これがまたピッタリのサイズで、財布に連結して持ち運びができるようになった。これでいつでもBABYMETALが聞ける。

top■ iPhone 5Sへ移行(2014年11月21日)

iPhone6が出て暫く経ったが、こちらはまだ4Gで踏みとどまっていた。なぜかと言えば、前にも書いたが、大学の講義にiPhoneからRCA経由でディスプレイにプレゼン資料を出力していて、RCAを使えるのはアナログ出力のあるiPhone 4までだったからだ。

これをどんな風に解決できるか、暫く考えていたのだが、数日前に「DVDに教材を書き込んで映写すればよい」という事に気付いた。つまり、DVDにも静止画が書き込める筈だと言う事にやっと気付いたのだった。教室のDVDプレーヤーが静止画に対応しているかどうかは不明であったが、試してみる価値は十分にある、ということで、気付いたのはもう寝てもよい時間であったが、コンビニに出かけてDVD-RWとついでに缶ビールを購入してきたのだった。

Macに標準でiDVDなるオーサリングソフトが付随していて、使い方がイマイチわからなくて放っておいたのだが、改めてマニュアルをダウンロードして、必要なところを理解して、書き込んでみた。講義用に静止画と、ついでに環境科学のリメディアル用の動画も書きこんでみた。

翌日、教室で読み込ませてみると、教室のリモコンの機能に若干必要な機能が欠けていたものの、十分に、iPhoneを使っていた状況をカバーできたのだった。いや、気付くにに時間がかかり過ぎであったことよ。

ということで、やっとここで、iPhoneを機種変更することとした、することにしたが、最新型ではなく、一つ前の5Sに変更することにした。毎日ポケットに入れたり、バイクに付けたりすることを考えると、6のサイズが少し大きいように感じたからだ。CPUのバージョンは一つ古いが基本設計は同じなので、暫くはいけるだろうという読みである。

iPhoneを変更するにあたっては、simフリーとすることに決めていた。もちろんトータルの費用が低いこともあるし、あれこれと解約の面倒な仕方で、softbankの都合に縛られているのには我慢がならなかったからである。simはIIJmioのものを使うことにした。softbankのあてがいメールアドレスは限られた相手にしか使っていないので、メールアドレスが使えなくなるという問題はクリアできる(実はカーシェアリングは携帯に紐つきのメールアドレスしか使えないのだが、直接サポートに聞いてみるとgmailだけは使えるのだということが分って、最大の懸案事項はクリアされたのだった)。ということで、simフリーのiPhone5SをAppleストアでポチろうと思って、改めてページをみると、何と64GBのタイプが販売リストから無くなっているではないか。手持ちの4Gが64GBなので、このままでは移行できないということがわかった。これは困った。

結局コストは上がるもののsoftbankを継続使用するしかないのか、とあっさり諦めて、近所のショップに入ってみると、目論んでいた筐体の黒いタイプがないという。聞くと、もしかすると隣駅にあるショップは大きいので、あるかも知れないという店員の話である。ただし、「ご存知のようにソフトバンクのショップは横の繋がりがないもので、あのー、聞くことができないんです、お客様に直接行って頂くしかないので」というよく分らない話がこれに続いた。ま、そういうことであれば、こちらもそれ程急ぐ身ではないので、その隣駅のショップに行ってみた。

行ってみると、早速店員が出てきたが、目当てのタイプはないのだとの答え。別の店員も出てきて、「もしかするとネットにはあるかも知れません」なんてことを言う。ああそうですか、ということで、カフェで一休みしてから、ゆるゆると家に帰ってネットでソフトバンクのページを見ると、そもそも5Sの64GBなど、ラインアップされていないではないか。これはつまり、そういうものを欲しい面倒な客は自分で店舗に電話を掛けて調べろ、ということだと、やっと理解した。

ということで、これはもう、××なsoftbankは止めろということなのであろうと。で、どうしようかと考えて、まず、手元の4Gの中身を整理して、32GBでも十分かどうかを確かめてみた。塵溜めのようになっていた写真アルバムから、古い写真を削除し、ミュージック・ライブラリから、聞いたこともないような曲を削除し、一度しか使ったことのないアプリケーションを削除すると、32GBでもなんとかなることが判明した。念のために4Gを一日、その状態で使ってみて、特に問題のないことを確認した。

MNP (Mobile Number Portability) を使ってsoftbankからの転出の申し込みを、ページのひっそりと目立たないところに置かれている番号に、直接電話を掛けて申し込んだ。むこうの言い分では、自動的に延長される年間契約の隙間に置かれた、誰も覚えていることができるとは考えられない、MNP移行のためのウィンドウの期間を過ぎたという理由で、途中契約解除費用が上乗せされた、MNP手数料、合わせて1万円を超える費用が要求された。ま、これで契約書には書いてあるから、気付かないそっちが間抜けであるということを主張する、ピー(良俗に反する言葉なのでピー音を被せてあります)のようなsoftbankとの手切れ金だと思えば、致し方ない。

MNP移行番号がメールが送られてきたので、今度はIIJmioのページに入って、手続きを行った。一通りの手続き後、確認書類として運転免許証を画像ファイルにして送って、手続きは完了した。その後、APPLEストアのページに入って、iPhone5S 32GB grayを発注したのだった。

p.s.(2014年11月24日)

ほどなく、iPhone本体とバッテリー内蔵ケースも到着して、simを待つばかりとなって、それも間を置かずに到着した。simを入れてアクティベーションしなければiTuneに入れないので、バックアップからのリカバーもできないというのが分ったからだ。さて、リカバーしようとしたら、iOSが古過ぎてバックアップを使用できません、とのメッセージが出て、これはっ。全部やり直しかっ、とぽちぽち始めたところで、出荷されてきたiPhone 5Sの方のOSが古いままでアップデートしたならば、たちまちバックアップからのリカバーが可能となったのだった。一安心である。

バックアップが終わって動作させてみると、LTEのモードにならない。ご自宅はどれだけ田舎なんだと。その他、キーチェーンがまだ使えないので、幾つかあるメールやらアプリケーションサーバーへの、ログインパスワードをぽちぽち打ち込みながら、こいつらもそろそろ整理しなきゃ等と考えた。まだ、考えただけだが。また、iPhoneが使えなかったのは、結局、1日程度であったな。

さて、IIJmioは順調に使えたが、留守番電話機能のないことに気付いた。こちらからは誰にも電話はしないのだが、バイク屋から、点検終わりましたー、という電話はよく架かってきて、留守番電話機能は合った方が良いのだ。調べてみると、IIJmioには、電話に出ない場合に転送する機能があって、この転送先をip電話にして、このip電話に留守番機能のあるサービスがある、というが引っ掛かってきて、早速SMARTalkというサービスに加入して、動作させると、思い通りの機能が発揮された。

出かけてみると、3Gに比べるとLTEはさすがに速いし、バッテリーの保ちも大いに改善されて、テザリングは確認していないものの、快適なモバイル生活が始まったのだった。

p.s.(2015年1月27日)

IIJmioには、LTEの通信量が2GBまでのスタートプランがあって、これでも普段使いなら充分であるのだが、例のBABYMETALの画像を漁りだすと、到底2GBでは足りないことがわかったーーもちろん自宅に引き込んでいるネットワークが、LTEのバースト通信より遥かに遅いADSL64MBという前時代のものであるのが、主たる原因なのであるがーーので、4GBにアップグレードすることとなった。

top■ Dropboxの調整(2014年11月28日)

Dropboxは毎日便利に使わせていただいていて有り難く思っている。さらにアカウントを二つ用意して、一つを作業用に、もう一つをWebのソース用にビルドし、これを同時に使えるようにしていたのだが、このところ、Macbook-Airの方に不可思議な動きが出るようになって、つまりは二つのアカウントが同時に使えたり、使えなくなったりし始めたのだった。

ところがMacbook-Airを弄っているうちに、症状が進んでしまった。二つを同時にマウントするためのスクリプトが使えなくなったのかと、デスクトップの方に移るとこれも、今の今まで使えていたものが使えなくなってしまった。ググってみても、答えが見つからない。これは困る。ついにはPythonの実行エラーまで出てきて、これはもうどうにもならない雰囲気が満々である。

アカウントを一つにまとめることも考えたが、これでは、あれこれとリスクを呼び込むことになるなと。というところで、ユーザーを変えればよいのではないかと、気がついて、試してみると、別のユーザがそれぞれ別のDropboxアカウントが使えることが確かめられた。ここまでくれば後は、共有ファイルにすればよいので、問題は素直な形で解決できたこととなった。

top■ 光よきたれ (2015年8月22日)

iPhone 5SはLTEになって不満なく使えるのだが、LTEは月5Gbyteのクーポンで契約しているので、場合によってはこのクーポンを使い切って、3Gでしか通信できないことになる。どうしてそうなるかと言えば、家の中でどうしても見ないとならないネット番組が、家のWiFi環境では、ずたずたになってしまうので、わざわざWiFiを切ってLTEを使わざるを得ない状況にあるためだ。

どうしてそうなるかと言えば、引いてあるADSLが遅いためである。なぜ遅いかと言えば、もとより遅いのを承知で使っていたADSLが、夜間や休日に殊更遅くなるためでもある。NTTがADSLユーザを追い出すために、バンド幅を絞っているんじゃないかと邪推したくなる程である。なぜ邪推するかと言えば、月末になってLTEクーポンを使い切って、見たいネット番組がまともに視聴できないことへの腹いせでもあるのだ。

例のApple Musicが魅力的なことも分かって、ADSLではストレスが溜まることもあるのだ。

iPhoneのアプリの更新に一晩中Macを動かさなければならないことが起きたり、それが失敗するというストレスもあるのだ。

好きなバンドをYouTubeでまともに見ることもできない、というストレスも溜まるのだ。

ということで、この際、通信費が上がることも厭わず、なんとかしようと決断したのだった。まあ客観的に見れば、いくら安いとはいえ最低限の速度のADSLでよくも長い間、ネット環境を使ってきたものだとも言えるのであるが。さて、解決方法はいくつかあって、(1)モバイルWiFiにする、(2)ケーブルテレビにネットサービスを付加してもらう、(3)光ファイバ回線に切り替える、というのが挙げられて、長い間、これらを比較検討していたのだ。なぜ長い間かと言えば、ストレスに耐えられなくなるまで、ADSLを使うという腹づもりがあったのだが、BABYMETALファンとなった今となっては、遂に耐えられなくなったという訳だ。

さて、比較検討なのだが、(1)モバイルWiFiにするというのは、外にMacBookを持ち出してノマド気分を味わうには最適であるのだが、これを家のネット環境の主力にするのは、躊躇われる。なぜかと言えば、試しに数日間のレンタルをしてみたのだが、通信速度が上がったようには感じられなかったのだ。それにパケット量に上限があるというのも気に入らない点であるな。

(2)のケーブルテレビと(3)の光ファイバのどちらが適当かについては、しばらく考えたが、それぞれ一長一短があって決断するに至らなかったのだ。NTTの光ファイバにテレビサービスも付けられる、という情報が大分以前に入って来ていたので、光ファイバに心は傾いてきていたのだったが、決断を先延ばしにしてADSLを使い続けてきたのだった。そうこうしている時に、偶然にもケーブルテレビの営業マンがやってきて、ケーブルテレビとネットワークのバンドルサービスを勧めてきたのだった。勧められたその晩に改めて、二つを比べて、光ファイバ方式に決めた。なぜなら、もう基本的に地上波テレビは見ないであろう、BABYMETALを知った今となっては余りにつまらないから。一方、ネットワークは速ければ速いほどよい、だが、ケーブルテレビのネットワークの速度は限定されているようだな、というのがだんだんにはっきりしてきた、この二つを変更の主な理由にしてよいと判断できたからである。

移行した場合にクリアすべきは、今までのプロバイダで使っていた、メールアドレスをどうするかという問題である。永らくADSLを使ってきたので、このプロバイダのメールが主メールアドレスになっていて、暫くはこのメールアドレスを使い続けなければならないだろう、で、調べると、このプロバイダは退会者用にメールアドレスだけを残すサービスを持っていて、200円/月・個というそれなりの金額であるが、これを使うことにした。実は、別にプロバイダを変えなくとも光ファイバ回線を導入できるのだが、可もなく不可もないプロバイダであったので、この際、変更することにしたのだ。

光ファイバー用ホームケートウェイPR-500KIである

ルーターとWiFiとVoIPとRF-outとてんこ盛りなので

ホームゲートウェイと呼ぶようだ

というわけで、サービスセンターに電話して申し込み、工事期日を決めたのだった。ルーターからのTV配線工事は別業者であるのだが、自動的に光ファイバの工事に引き続いて行われるという。また、ガス会社のガスメーター回路が、今の電話線に挟み込まれているので、ガス会社に電話したところ、必要であれば切り離して、できればまた接続しておいて欲しいとのことで、基本的には放っておいてよいらしい。

さて、工事日となって、実に暑い日であったが、担当者がやってきて、通りに面した電柱まで来ている光ファイバの幹線から分岐させた、ファイバと支持線でできている意外に細い線を家まで引き込み、エアコンの穴から室内へとまわして、ADSLのモデムを取り替えるかたちでルーターが設置された。ルーターにはWiFiとTV信号変換器、アナログ電話のための変換器が含まれていて、さくさくと工事は終了した。続いてTV業者がやってきて、ルーターからケーブルを引き出し、壁に開けた穴を通して今のTVに接続した。地上デジタルと衛星デジタルの分波器も工事に含まれていたので、何の手間もなしにTVが映って、これで業者の工事は完了したのだった。

ここからは、自分でやることにしてある。まずは今までのネットワーク環境の、新ルーターへの移行であるな。ルーターを立ち上げるとWebサーバーが起動するようになっていて、MacでWiFiを検出してこれにルーターの裏のシールに書かれているパスワードを入れて認識させる。次はプロバイダの設定で、ルーターにPPPoEのプロバイダアドレスとパスワードを設定して、インターネットへの接続を完了した。何の問題もなくインターネットに接続されて、さすがの光ファイバー、YouTubeが高分解能で視聴できるようになった。新しいネットワーク環境への参加設定を、MacBookとiPhoneでも行って、取り敢えずは完了。

少し考えてしまったのがBOSEのWiFi接続で、これはネットからマニュアルを探す。ふむふむ、BOSE本体の底のリセットボタンで、Webサーバーを立ち上げてと、ん、同じアドレスなんですけど。これは面倒なことになった。ルーターを落とすとネットワーク環境が見えなくなるし、えー、と思ったら、Macがこの二つを別のネットワークとして認識することが分かった。どういう仕組みなのか分からないが、取り敢えず動けばいいということで、BOSEも元通りとなって、大分に完了に近づいたな。

次は後処理で、まずは新しいプロバイダのメール設定で、これは完了。次に、今までのプロバイダのサービスを変更して、ミニマムのメール設定にしようと思ったら、プロバイダのWebページでは、ADSL環境からミニマム環境には移行できない、と撥ね付けられるし、え、もしかしたらADSL環境維持しなきゃいけないの、と若干焦ってサポートに電話したら、Webでは受け付けていなくて文書の郵送で受け付けるのだと、ああそうですか、では申請用紙を送ってくださいと。次はケーブルテレビの脱会で、これもサポートに電話して、ケーブルの取り外し完了を以て脱会ということで、工事日を決定した。電話線もそうだったのだが、テレビケーブルも撤去工事はせずに、幹線接続点の切り離しだけとしたいという。いいでしょ?また使うかも知れないから、というので、ま、いいよ、と了解したのだった。

テレビはBSとCSの無料チャンネルが見えるようになって、その代わり、ケーブルテレビの時には見えていた、テレ玉がみえなくなったが、何の問題もなく、そのうちにMTVとディスカバリーに入ろうかと思っている。これは請求金額の様子を見てからだね。

ということで、若干の月請求金額の上昇はあるけれども、ほぼ思っていた通りにADSLから高速光に移行は完了したのであった。めでたし、めでたし。

p.s. 以前に、LTEクーポンが2GBでは足りなくてアップグレードした、という話を書いたが、家のWiFiが速くなったら、途端にクーポンの消費量が減って、ダウングレードしても十分ではないかと思えるようになった。

top■ 最新記事に戻る