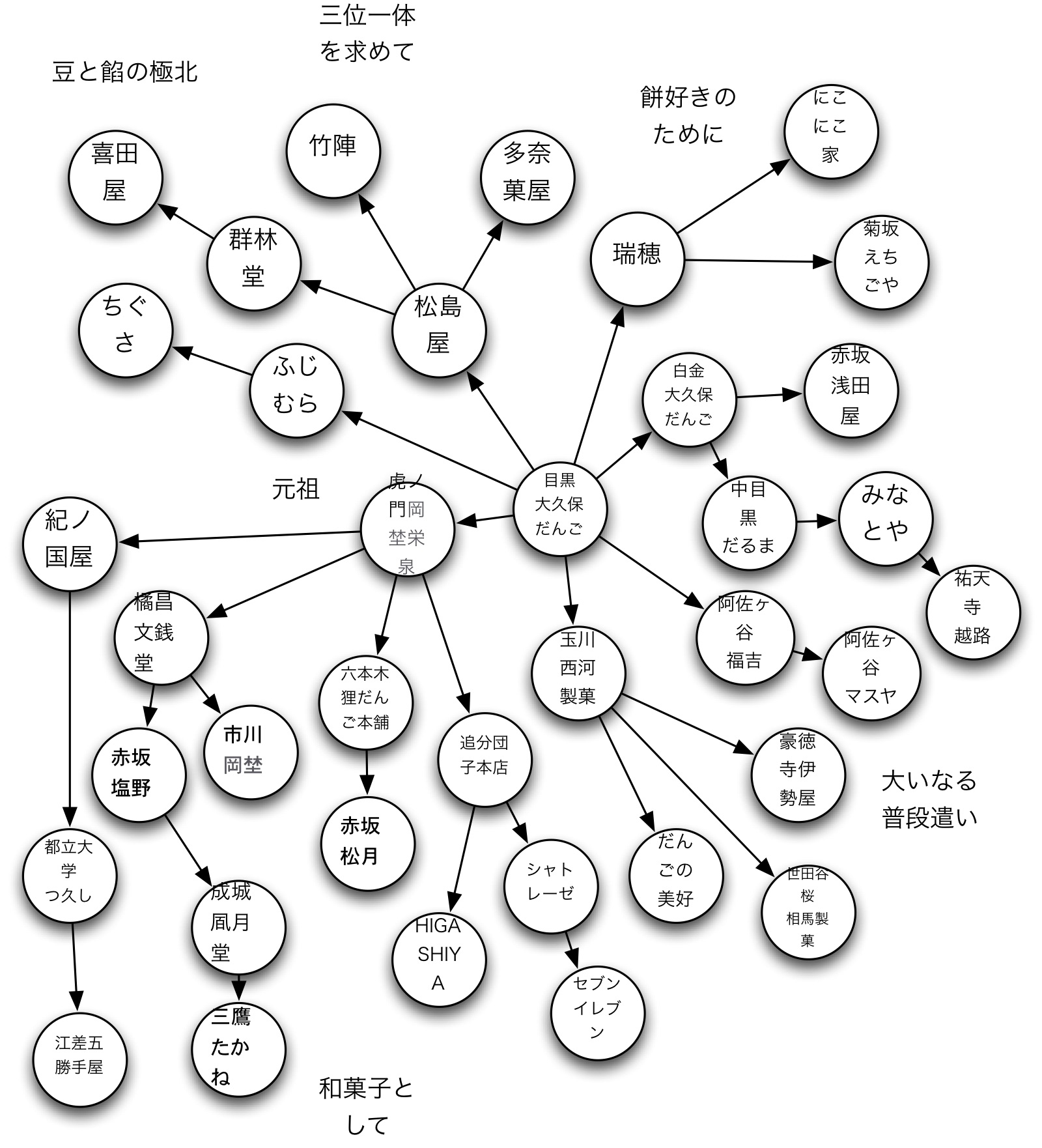

豆大福の至福

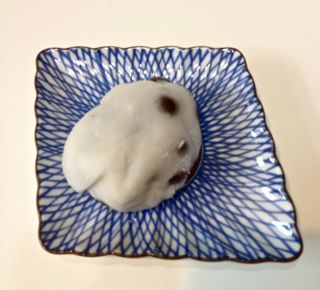

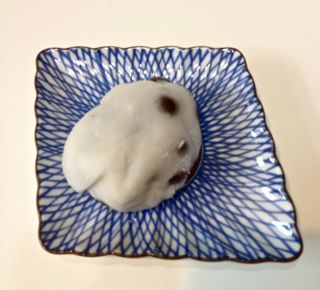

西荻窪の喜田屋で大福を四個買ってきた

世間にはB級グルメの紹介ページが多々あって楽ませて頂いている。紹介記事の中で一番心惹かれるのは安くてそれなり美味しく十分な量の食い物の用意された大衆居酒屋で、嗚呼、ホッピー飲む自分をここに置きたいっ、と思うのであるが、障碍がある。そこにわざわざ行かねばならず、飲んでから帰って来なくてはならないところだ。どこかに出掛けた帰り道なら、いつもと同じくちょいと引っ掛けて帰るとするか、となるのだが、その道筋にかかる店があった場合にはなかなかそうは行かない。で、愛車キントト号があるじゃないかと言いたい所ではあるが、如何せん、飲めないし食べるためだけに訪れるのも躊躇われる。

喜田屋の豆大福である。えんどう豆たっぷりの餡が極薄の餅にくるまれている

そこで、はたと膝を打った。B級グルメスイーツ系があるではないか。これならば、しかるべき店に出掛け路駐して、サイン会の始まる前にさっさと買い物を済ませればよいのだと。そう方針が決まったならば後の手順は一瀉千里、数里の道を飛ばせば、さすが東京であるからこれはと思われるスイーツがキラ星の如くある。最初はチョコレートケーキと餡ものだな。二つの種類の方向性はまるで違うが自分好みであるので何の問題もないのだ。で、最初のステップは餡もの、その中でも豆大福にターゲットを絞った。豆、もち、餡は私の導きのトリニティだからな。

豆大福紹介ページを探ると、近くにあるのが西荻窪の喜田屋であるな。荻窪界隈には酒を呑みに行きたいがしばらく横においておくとして、この喜田屋、ネットではかなりの高評価を得ているね。早速ナビにセットして出発した。環八は相変わらず混雑していたが程なく到着した。十二時を回っていたので売り切れも心配してみたりしたが、ありました。目当ての豆大福の他に団子や鶯餅なんぞもあって、心動かされたが、豆大福は二個は食べてみようと思っていたので、家人の分と合わせて四個買って、その他については味を確かめた後、後日ということにしたのだ。

さて、お茶が入ったので実食。いやなんて薄いんだろねこの餅、こんなに豆がいっぱいの餡を包むテクニックが凄いね、ではパクリとね、いやこの豆の塩味と餡のあっさりとした甘みがいいね、いや、豆の塩味が結構効いているから餡は結構甘いのかな、こんだけエンドウ豆が入っているってどんだけー、豆好きにはタマラナイな、豆の炊き方がいいよね、いやウマいわこれ。あっと言う間に食べてしまって。いやーもう一個たべようかな、なんて予定通りのクセに、ちょっと言い訳してから二個目もウマいウマいと食べてしまった。家人もあっさりと完食した。いやー、もう食べちゃったよー、なんて。「いやいや」という言葉がいやに発声されたが、これは「良いや」の変形かあるいは「いいや」という反対を述べる前の慣用句か。

これで@120なのだから、B級スイーツのバイク・ハンティングの始まりとしては、上々の滑り出しである。

(2013/1/13)

p.s.

家人がもう一度食べたいと云うので、バイクをとばした。調べたら朝9時からやっているのだな。早速出掛けて四個購入した。前回と同じく桜餅や道明寺もあって美味しそうだったが、今回も見送った。

さて、お茶が入ったので食べてみましょう。パクリとね。いややっぱり旨いわ。見事に極薄の餅なのに餅の味がするというのは、塩味を効かせているからかね。何故、餡と豌豆と餅の組合せを旨い、と感ずることができるのかは謎だが、甘み、歯ごたえ、香り、口溶け、その他が組み合わされると、旨味が誕生するようだ。(2013/3/26)

神保町の文銭堂で大福を三個買ってきた

昨日は珍しい程に雪が降り積もって、晴天であった今日も日向は溶けたようだが日陰にはまだたっぷりの雪が残っていて、これでは暫くはバイクはお預けだな、ということで電車で神保町に散歩に出掛けた。駅に出る道はぐしゃぐしゃと水混じりの雪が残っているので、バイク用のアルパインスター完全防水を履いて出掛けた。上着は例のお気に入りのリーバイスだ。

確かにバイクばかり乗っていると足腰は使わないので、いくらフィットネスで体調維持しているとは言え、たまには歩くべきであろうと。神保町はあちこち本屋を覗いたり、裏通りのコーヒー店に入ったり、学生街の名残りの量だけはたっぷりという店のどれに入ろうかと少し悩んでみたりして、いつもながら気楽で楽しい街だ。で、サラリーマン諸君の昼時を外してから、以前からそのうち入ってみようかと思うだけで前を通り過ぎるだけであった、天ぷらのはちまきでエビ天丼を食した。何かを主張するのではなく普通にまた食べに来てね、という味だ。

さて、すずらん通りの文銭堂は最中を買ったことはあるものの、豆大福があったかどうか記憶になかったので、店の前までやってきて奥を眺めていたら手前のショーケースにあるのを見つけた。家人の分を含めても四個は多過ぎるかも知れない、ということで三個購入した。買ってから、大福を買うとその日のうちに食べなければならないので酒を呑んで帰るというオプションがなくなってしまうし、店の方でも大福は早い時間に売り切ってしまうからなるべく早く買わなければならないし、というかなり客の行動に制限を課す和菓子であることに気付いた。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。ん、この豆大福はもちを食わせる大福だね、エンドウ豆の塩気は強くないし数も少ないのでインパクトが小さいね、もっと豆を増やしてほしいな、豆好きだから、餡は潰し餡だけれど水分の多い、こしあんに近いさっぱり味だね、神保町の食べ物は、普通だけれども、また来てね、というのが多いのかも。@150であるし。

(2013/1/15)

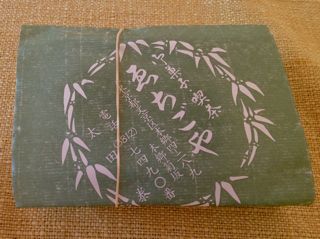

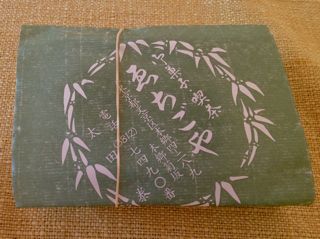

世田谷は中町の竹陣で豆大福を買ってきた

先週の木曜日に路肩が雪だらけの悪路をおして出掛けたのに、お休みだったので再度出掛けてみたのだった。場所は駒沢通り、中町四丁目交差点の先、郵便局の道を挟んだ反対側にある。環八の瀬田交差点の渋滞を嫌って裏道を通ったのだが、正解だったかどうかはよく分らない。竹陣は思っていたより大きな和菓子店で、鹿の子や最中、どら焼きに、豆大福の店にはつきものの赤飯と豆板も売っていたので、期待が持てる。期待がもてるというのは、はやい話がこいつは美味そうと思ったということで、つまりは家人の分も含め一人二個充ての豆大福を購入した。どちらかと云えば小振りの大福で豌豆の数も少ない、豆大福という言葉を聞けばすぐに思い浮かべる姿そのままである。

竹陣の豆大福

ここから戻る途中にこれも前回のお出かけで発見することができず、後からGoogleのストリートビューで見つけた、用賀のミナトが確かに存在することを、またも休みではあったが、確認した。ついでながらこのミナト、しもた屋風の二階の軒に掲げられたうらぶれた看板(電飾付き)に「和菓子・お食事・喫茶」があるので、もしかしたらこの店かもとやっと見つけられるような店である。googleマップから「和菓子」と検索しても出てこないので、前回はぐるぐる二三回もあたりを回っても終に発見できなかったのだ。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。ん、この豆大福はまず餅がキャッチーだね、つぶつぶのある餅とでも言うのか、完全に餅になる寸前なのかそれとも別の工夫があるのか判然としないのだが、たしかに東京でいう道明寺の餅米の米の粒がうんと小さくなったものとでも言おうか、これに粒あんがくるまれている。でも餡が美味しいね、餅よりも僅かに柔らかい程度にして、甘さの程度も、もしかしたら餅にも味が付いているのかなと考えさせるようなバランスの良さだね、このエンドウ豆堅めに炊いてあるのがアクセントだな、豆の数は少ないけれど堅さと僅かな塩味が逆に餡と餅を引き立てているんだな、ん〜旨いからもう一個食べちまうかね。

バランスに優れる豆大福であるな。なんでこの店が有名じゃないんだろう不思議だよ。@130というのも泣かせるのに。(2013/1/20)

p.s. 気になっていたので、再訪して購入した。一口ぱくりと食べると、やはり旨い、豆大福なのに、この餅とつぶし餡が両方口に入ると、美味しいと感じるな。餅が口の中で溶けていく感触も素晴らしい。(2013/3/5)

p.s. 残念ながら、このあと竹陣は閉店してしまった。

武蔵村山は紀の国屋の豆大福

所用の帰りに吉祥寺を通ったので豆大福ハンティングを試みた。iPhoneで検索したものの、それ程には数のない和菓子店がマークされたマップを頼りに少しばかり歩いてみたが休業日だったり、豆大福がなかったりであった。吉祥寺には小笹があるからか頭の中ではもっと和菓子屋がある筈と勝手に思い込んでいたのだが、意外なことに当該する店の数は少ないようだ。

むしろ、小笹の最中を買った方が良かったのか、とも一瞬思ったが、小笹の店の行列を横目で眺めてから、初志貫徹ということであくまでも豆大福を探し回ったのだった。結局、駅ビルの食料品売り場にあった紀の国屋で豆大福を購入した。あとで調べてみると立川を中心としてかなりの支店を展開しているようで、駅ビルの店もその一つであった。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。餅好きのための豆大福だね。しっかりと厚みのある餅に僅かに塩味がついている。つぶし餡とのバランスが取れていて美味しいと思う。ただ、エンドウ豆にはあまり特色が感じられなかったね。@168というのは少しだけ高いかも知れない。(2013/1/23)

みなとやの豆大福

用賀の路地にある食堂「ミナト」はオムライスあり、焼きそばあり、カツカレーあり、チャーハンもありの食堂なのだが、豆大福やら団子やらも売っていて、陳列ケースは外から見えるが、客は一度食堂内に入って求めることになっている。

食堂ミナトなんだけれども実は和菓子屋みなとやの豆大福

で豆大福や赤飯の類いは紙に包んでくれるのだが、これには和菓子「みなとや」と確かに印刷されていて、深い謎となっている。どうもこの謎についてはそれを明らかにしようなどと考えることすらタブーになっている、かも知れない用賀のミステリースポット店なのである。

豆大福はもちろん一個ずつでも売ってくれるのであるが、三個パックの値段が表示されていて、どうも馴染みの客は3の倍数で豆大福を購入する掟になっているのではないか。この固い掟は破ってはいけないという不文律があるかも知れないので、素直に三個入りのパックを購入した。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。餅の包み方が雑だね、ぱくりと、餅に薄く塩味がついているね、餡と餅の間に少し水気が溜まっているところがあるな、厚さがテキトーだし。あ、でもこの餡は旨いな、つぶし餡なんだけど小豆がぎっしりという感じだね、こっくりとした味だけれどさっぱりしているし、旨いわ、だけど豌豆に存在感がないね、味が薄いからか?、それとも餡を引き立てるためにそうしてるんだろうかね。何と云うか不思議な店だ。@120なんでいっぱい買い込んで、甘いもの好きが集まっている所に山盛りにして出したら狂喜する、って感じかね、ユーミンもたまに現れるって伝説があるようだし。(2013/1/24)

ふじむらの豆大福

今後は尾山台まで出掛けてみたら、目当てにしていた駅前の店の前の通りで餅つき大会が開かれていて、商店会の屋台で焼きそばなんぞを作っていた。で、店に入ってみると豆大福が見当たらない。奥から出て来た気のよさそうな奥さんに聞いてみたら、今日は商店会の餅つき大会なので、豆大福は作らなかったのだと言う。なるほどね、そうですか、と言って残念ながらと店を後にすると確かに店の前で臼と杵を出して準備がまさに始まったところだった。

それではとマップを調べると隣の等々力の駅前に和菓子屋があるらしい、ということで足を伸ばして買って来た。豆大福を売っている他の店と同じように、ここでも赤飯と豆板があった。なるほどね。どうも和菓子屋というのは系統があるんだな。そのうち調べなきゃいけないね。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。あ、餅が柔らかいね、歯で噛み切ってから唇ではさんで引っ張るとスーッと伸びるな。餡もつぶし餡で旨いな。ただ、豆好きな自分としてはエンドウ豆が少ない気がするな。もっと欲しい。これは餅好きのための豆大福だな。でも旨いからもう一個食べてしまお。(2013/1/27)

音羽の群林堂にバイクを飛ばして豆大福と豆板を購入

東京一の豆大福を売っているとの呼び声高い、音羽の群林堂へバイクを走らせた。明け方のうっすらと積った雪は疾うに消えて、晴れ渡る青空、風が強くでバイクが流されることもあったが、風自体に冷たさはなく、春の近いことを期待させる。店を一旦過ぎてUターンして店の前に到着。ぱらぱらと客が居たが、並ばずに買えた。お目当ての豆大福の他に豆板、鹿の子、赤飯などが並んでいて、一瞬、鹿の子もと思ったが、とりあえず今日は豆大福と豆板を購入した。後で考え合わせると、豆大福を分解すると豆板と鹿の子になるんじゃないか。

東京一の豆大福

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。東京一と謳われる豆大福に期待が高まるね。餅が薄くて餡が透き通って見えるね。ぱくりと、おっ、これはっ、餅とたっぷりのエンドウ豆とつぶし餡の三位が一体となっておるね、餅と豆の柔らかさと餡の具合が合っておるね、餅は堅い方じゃなくって柔らかい方と言っていい位なんだが、じゃ餡が柔らかいかと言うとそうでもなくて、たっぷりの豆も柔らかいわけではないが、堅いわけでもない、餅と豆の塩味と餡の甘さと、いや確かに三位一体だわ。

ものの本によるとだね、元々大福は江戸が始まりで、豆大福もその流れのなかでできたんだってさ。確かにこの豆大福、上品とは言えないよね、餡の甘みはかなり強いし、餅と豆の塩気も強いね、だけどそれが一体になると、こんな風に後を引くようになるんだな。ちあきなおみ、みたいな感じだ。一口食べて渋茶をすすると、また一口食べたくなるね。ということであっと言う間に二個も食べ終わったのだった。ついでに豆板も食したが、確かにこれと鹿の子で豆大福になるんだろうと思われる。(2013/1/28)

原宿は瑞穂までバイクを走らせて買ってきた

表参道からの入り口は、いつも一本手前か一本先の通りを選んでしまって一方通行の罠に嵌まることが多い。ナビを見ながら進んだのだが、やはり一本手前の路に入ってしまった。ま、迷うことはなく数回使ったことのある駐輪場を右手に見てぐるりと一回りして店先に出たのだけれど。店の外までではなかったが、狭い店の中に数人の客が順番待ちをしている。この店も定石通り、赤飯も売っているのだが、最中も売られている。例の大福秘史からすれば微妙ではないのか。どちらかと言えば赤飯の方が美味しそうだった。豆大福はショーケースに見当たらなくても暖簾の背後で作っている途中のようで、売り子のお姐さんが三人程で、注文に応じて次から次へと大福を包んできて、客に手渡していく。

わりと大振りの大福である。豆好きだが餅も好きな人に向いているのでは

どちらかと言えば大振りの豆大福であることが見て取れたので3個購入。店の前に停めたキントト号に跨がって帰るとするか。確かに、バイク無しにここに来るというのは、わざわざ豆大福を買いにやって来るというのも考え難いし、午前中にやってくるのが望ましいことを考えると、殆どチャンスがないように思える。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。しっかりと食べでのある大きさだね。ぱくりと。餅の塩味は薄いね、餅のコシが感じられる。餡もこしで甘いけれども強い味ではないな。ん、エンドウ豆の数が割と多いな。堅く炊かれていて、パリッと音がする程じゃないがさっくりと歯で割るというより、もう少しだけ堅いね。成る程ね、餅とこし餡がさっぱりとしていて、むしろ控えめなところをアピールしているんだな。控え目と自己アピールは相反するから、豆の堅さでバランスを取っているんだな。南海キャンディーズのしずちゃんみたいな豆大福だな。大柄で控え目なんだが、ボクシングというカッチリしたこともやるんだぜ、というような。群林堂のような下品ぎりぎりの美味しさで食べさせるのではなくて、さっぱり感と柔らかくもない堅くもない餅の歯ごたえで食べさせる豆大福であるな。(2013/2/2)

高輪は松島屋の豆大福

高輪に向かう途中の白金六丁目でも豆大福がショーケースに売られているのを見つけた。「元祖大久保だんご」だな。だが、今回は前を通り過ぎて後日に再訪しよう。白金といってもこのあたりは銭湯がいくつかあって渋谷川沿いの至って気楽な街だ。今度は銭湯に入りにこなくては。ということで白金から離れて、魚藍坂下から坂を登って伊皿子を右に折れると到着だね。

豆大福が有名になったせいなのか、店に入ると狭い店には似つかわしくない程に数人の従業員が忙しく立ち働いていた。小振りな豆大福を四個購入した。他にも豆が一杯の豆板、豆餅と札がついていたが、なんぞもあって思わずこれもと云いそうになった。

松島屋の豆大福は近くの旧高松宮邸に高松宮がおいでになった頃、邸に納められていたという。で、その高松宮邸がその後どうなったかと云えば、宮家側が相続税を支払うために一部をマンション用地として住友商事に売却し、残りは国に物納されたという。この土地は宮内庁が今も管理していて、当分の間はそのままということらしい。松島屋の初代夫婦が東大出とお茶の水師範出ということで、インテリ団子屋ということで有名だったと云うような話も伝わっていて、餅菓子屋だからといって簡単に見過ごしてはならないのだ。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。ぱくりと。あ、これ、まずは餅と豆を喰わせる豆大福だね。松島屋の豆板が美味しいのは知っているが、豆大福もしっかりと塩味の効いた厚みのある餅と、大粒でやはり塩味の効いたエンドウ豆が餅好き豆好きには堪らんだろうな。それから餡がじわじわ来るね。水気の少ないしっかりした、これはあれかね、色合いからみるとこし餡につぶし餡を混ぜているのかな。あまり甘さは強くなくて、小豆の味わいを前面に出しているんだろうかね。あっと言う間に二つ食べてしまったな。役者で言えば、主役じゃないんだが、名傍役、田中邦衛みたい、ってとこかね。で、あとから餡の味が思い出されるんだよね。素晴らしいバランスだよ。(2013/2/5)

シャトレーゼの豆大福だって食べてみなくちゃ分らない

大量生産の豆大福だからといってこれを嫌うのは筋違いだろう。予想はできたとしても食べてみなければ豆大福の宇宙地図は描けないのだから。という訳で何時でも便利なコンビニの豆大福と並ぶであろうシャトレーゼの豆大福を購入した。シャトレーゼは町の餅屋とは違うから、包装フィルムには製品の材料も印刷されているし、賞味期限も印字されている。賞味期限は明日までだな。つまり餅が只の餅ではない、ということを意味しているのだ。餅は朝搗いても夕方には固くなってしまうから。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。ぱくりと。開発陣が頑張った餅だな。餅に近いが米粉やらもち粉やらが新たに加わって僅かにゴムのような弾力が残っているのが残念なところだ。餅の塩味はごく薄い。餅に砂糖を加えれば固くなるのを遅らせることができるのだが、それは避けたのだろう。その代わりに多めのエンドウ豆にはしっかりと塩味がついている。餡はこしだね。そんなに甘くないのにくどい感じがするね、舌に若干だが何かの味が残るし。つまりは餅と豆と餡の味がばらばらなんだね、もう一個食べたいという気にならない。

@106なので、シャトレーゼらしくお買い得感を演出しているのだが、大福の大福たる所以を与えている餅が、餅でありながら餅ではない、という点で町の餅菓子屋を凌ぐことができないのだ。いや豆大福の存在を大企業も克服できないという、豆大福の凄さを感じるな。(2013/2/6)

世田谷上町はニコニコ家の豆大福

三連休の中日とはいっても毎日が日曜日の当方には特別な日ではないが、実に気持ちのよい好天で、風もなく穏やかなこんな日に出掛けないでどうする。というわけでお出かけに。環八を下り、羽田に出る。穴守橋を渡れば急に視界が広がって、何度来ても気持ちがよい。その代わりにまだ風が冷たいね。国際線ターミナルを左にみて空港をかすめ湾岸道路へ、城南島から臨海トンネルそしてゲートブリッジを渡る。若洲公園で一休み。

一休みした後は、夢の島、新砂、越中島を通って月島へ。かねますが健在なのを確かめて晴海通りから銀座へと。日曜は餅菓子屋は休みの場合が多いので、今度は平日にこのあたりを探索してみようと。で、世田谷上町あたりまで戻って参りました。例のニコニコ堂の暖簾が出ているのを見つけて、もう二時半、時間は遅いので危ぶんだが、豆大福が四つばかり残っていて、三個購入。店の中には切り餅が積んであって、ここは本来の賃餅屋であるな。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。こぶりで丸い豆大福であるな。つまり餡が割と固めであるということだね。もう午後三時近くなので餅が堅くなりつつあるが、これくらいのが好きという人もあるようだし、自分も嫌いではないのだ。ん〜と、これは餅屋の豆大福だね。小粒で堅めに炊き上げた豌豆にも餅にも塩味は付いていない。つぶし餡もさっぱりした味で、豆餅食べてよ、それだけじゃつまんない?餡は好き?じゃ豆大福にする?って感じの豆大福だね。柴漬けの小皿をつけてお茶にするのにぴったりかも。(2013/2/10)

豪徳寺は伊勢屋の豆大福

世田谷線周辺は一方通行にT字路だらけで、実に複雑怪奇、路が細くなって階段になってしまうところまであって、慣れないとどこに行くのか分らなくなる。ということであたりをつけておいた豪徳寺は伊勢屋に向かうのだ。という目論みだったが駅商店街に近くなったところで、日祭日は通行止と書かれたウマが置いてあって、回り道せざるを得ない。こうなると、どうやったら店の近くに辿りつけるのか見当も付かない。まあ急ぐ話ではないので、適当に商店街に沿っていると思われる道を拾っていくと、やがて駅前に出て、運良くバイク可の駐車場が現れた。ということで、ここに駐車して歩いていくことに決定。空は快晴でよく陽があたっているのに、ヘルメットを脱ぐと結構寒いな。

伊勢屋までやってくるとのれんが出ていて、祝日だが開店しているらしいので一安心、だったが、肝心の豆大福がケースに一個しか見当たらない。好きなすあまがあったのでこっちにしようかとも思ったが、様子を聞いてみることにした。中には誰も店番がおらず石油ストーブが焚かれていて、冷たくなってしまった手をかざしながら奥に声をかけると、まだ若いといって良い程の主人が現れて、今追加で作っているところだという。それでは一回りしてまた、参りますということで一旦店を後に。さて、商店街をぶらりと一回りしたところで店に戻って、豆大福三個にすあま一個購入。帰りもまた、思っていたよりすんなりと世田谷通りに出ることができた。

豪徳寺は伊勢屋で豆大福と一緒に買ったすあま

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。こぶりで丸い豆大福であるな。つまり餡が割と固めであるということだね、と、ここまではニコニコ家と同じだな。ところでこの伊勢屋、チェーン店というのか、東京大森グループと名乗っている。包装紙に印刷してあったのだが。数えてみると十七店舗、どういう経緯なのかは聞いていないので分らないが、和菓子を商っている伊勢屋という店のが多いのは知っていた。包装紙に印刷されていない伊勢屋というのが、他にも結構な数あることをGoogleで見つけていたからだ。今を遡る事十四代、時は文化・文政、江戸の華やかさが頂点に達しようかという頃、伊勢の地から招かれてやってきた餅菓子屋が大いに繁盛し、その番頭・手代が暖簾分けされ、そのまた子へと代々受け継がれその名、大いに栄えて、今の伊勢屋になった、かどうかは分らないのだが。

さて、ぱくりと。これも餅屋の豆大福だね。餅の塩味はほんの僅かだな。豌豆の塩味が餅に移ったのかも知れないというぐらいだ。餡は堅めのこしあんで、例のニコニコ家より甘いかも知れないな。豌豆も小粒のがぱらぱらと入っていて、味をどうこう言うのではなくて、子供を交えたおやつにどうぞって感じであるな。あと、ちょっと後味が残るね。

すあま、についてなんだが、ぐによっ、という自分好みの歯触りではなくて、ぐにちょ、とでも表現できようかというもので、そう考えながら渋茶を飲むと、すあまの可愛さに食べながら笑ってしまった。(2013/2/10)

尾山台は千久さの豆大福

尾山台は改めて地図を見ると目黒通りを挟んで深沢があり環八を挟んで田園調布があり、東は自由が丘に圧迫されていて何とも言いようがない場所だが、交通の便は良いところだ。環八から左に折れると駅前通りは石畳でバイクには走り辛く、あくまでも歩行者優先の道である。前回この店、ちぐさ(包装紙を見ると千久さ、あるいは千くさと読めるが、音からいっても通例からいっても千久さであろうと思われる)を訪問した折は駅前商店街の餅つきイベントが開かれていた。その餅の材料を提供してしまったので、今日は豆大福は作っていないのね、と言われたのであるが、今日の駅前は餅つきイベントは開催されていなかった。

と云うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。食べる前に、あ、この豆大福の餅は柔らかいね、というのが一目で分った。表面がもっちりしていなくて、ちょっとしわっとしているからだ。さて、ぱくりと。ん、思った通りに柔らかい餅で、これだけ柔らかいということは、餅に米粉か餅粉を混ぜているのかも知れないな。餅に合わせてつぶし餡も柔らかく仕上げてある。つまりアレだね。噛む必要がなくって、上あごと舌だけでちぎることができるね、歯の無い甘いモノ好きの婆さんのために作っているのだよ。

餅に塩味はないが豌豆の塩味が効いていて、これに対応して餡も相当に甘いね。餡に固い粒が混ざっていて何だろうとしばらく首をひねったが、あ、これ砂糖が再結晶しているんだ。わかった、これはね、中高年女性に圧倒的人気の氷川きよしなんだよ。きよし〜。(2013/2/10)

千歳船橋は多奈菓屋の豆大福

今日は日曜なんだが、家人が豆大福を所望するのでまた新たな豆大福を求めて、キントト号を走らせることにした。餅菓子屋は大抵日曜が休みで開いていないかも知れないのだが、餅菓子屋なのにウチは和菓子屋ですと言い張っている場合もあるので、油断がならない。何の油断が不明であるが。

さて、用賀方面へ向かうと案の定「竹陣」は休みで、それではと田園調布に向かうが、目星をつけてあった和菓子屋には苺大福はあるようなのに、豆大福が見当たらない。他に和菓子屋も軒並み休み、ということで今度は自由通りへ、地図を参照しながら走るが見つからないので、一旦世田谷通りに出て、松陰神社前へ、ここも目当ての店は休みで、もう一軒は明らかに餅菓子屋であるのに豆大福が見当たらない。苺大福と草大福はあるんだが。では、と今度は城山通りを千歳船橋へと。普段よりゆっくり走ったみたら、千歳船橋の駅を過ぎたあたりで豆大福の桃太郎旗が目に入ったので停車した。

それが多奈菓屋である。あとで包装紙を見たら船姿最中というのが店の売りであるらしい。と言うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。小振りの丸っこい豆大福だね、豆の数は少なめだね。では、パクリと。あ、餅がしっかりしてるね。もっちりしていて全体のサイズから考えると厚みがある方だな。薄い塩味が感じられる。厚みのある餅に合わせてか、豆はそんなに堅くはない、ほっくりしている感じかね。餡はつぶしで割と濃いめの色をしているんだが、味はさっぱりより僅かに甘い方にふられているね。いや、これ美味しいわ。二個続けて食べられるな。(2013/2/17)

p.s. 千歳船橋にはとらやという和菓子屋もあって、豆大福があるかと訪ねたが塩大福は売られていたものの豆大福はなかった。そのままでは帰れなかったので、多奈菓屋を再訪し、豆大福購入した。前回と全く同じ感想である。豆大福の味も変わらず、私の記憶も変わっていなかった。(2013/4/20)

都立大学は、つ久しの豆大福

天気は快晴と予想されていたのだが、寒過ぎて、今朝はついに心が萎えてしまった。その代わりに実に良く寝た。喉も痛かったし。

ということで、陽が昇ってから豆大福ハンティングに出掛けた。きょうは最寄り駅で言えば都立大学だが、住宅街のど真ん中の菓子屋だ。赤飯もあるのだがどら焼きもあって、あれだな、餅菓子屋が和菓子屋に転換した店だね。住宅地だからこぎれいさを狙っているし。さて、家に戻ってよく包みをみると、品名:黒豆大福って書いてあるね。豌豆が黒豆に変わっているらしい。豆大福であって豌豆大福ではないから、ま、いいでしょ。

と言うことで渋茶を淹れて、食べてみましょう。ここも小振りの大福で豆の数は少ないが大粒の黒大豆が入っているね、ぱくりと。思った以上に柔らかい餅だね、ちぐさ程じゃないけれど。原材料のところに正直に酵素(大豆由来)って書いてあって、これは餅が固くなるのを防ぐためのもんだね。餅がふにゃとしているのはその所為かね。んー、餅には味が付いていないね、大豆にも味が付いてないな。餡はつぶし餡で美味しいんだけどね、大豆と餅の関係が見えないな。電車のベンチシートにたまたま隣り合って座ったおばさんとおじさんって感じかな。だから餡に、あなた餅と豆とお知り合いなんですか?って聞いたら、知りませんって言われそうだな。

豌豆を黒豆に替えたらどうなるのかな〜、という工夫だと思うんだが、大豆の臭いが残ってるからちょっと残念だね。(2013/2/20)

世田谷は桜にある相馬製菓の豆大福

ほんの数日前、キントト号に加えて、スズキ・グラディウス400のグラちゃん(まだ仮名)を買った。クラッチとギアにまだ慣れていないので、Nポジションで空ふかしなんぞをまだ献上中であるが、今日はこのグラちゃんで豆大福ハンティングに出掛けた。最初に目指していたのは、松陰神社参道にある団子屋であったが、団子と赤飯に大福はあるものの豆大福がなかった。「ウチは由緒正しい団子屋だから大福はあるけんど戦後にポッと出たような豆大福はないかんね」と言われた訳ではなかったが、諦めて、場所の見当を付けてあった次の店に向かった。準備のよいのも、グーグルのストリートビューだけでは豆大福と染め抜いた桃太郎旗が写っている場合を除いて、和菓子屋だからといって目当てがあるかどうかは、実際に訪ねてみないと分らないからだ。

という訳で、そこからバイクで数分の相馬製菓へと。で、グラちゃんにはまだiPhoneを取付けるホルダーがないので、予め道を調べておいた。調べておいたのだが、ここと決めた通りの入り口が工事通行止めになっていて迂回路へ回れと。一旦行き過ぎたが、停車しておもむろにiPhoneをポケットから出して現在地をチェックし、お目当てに辿りついた。ほほー、桜餅が二種類おいてあるね。道明寺を桜の葉で巻いた関西風とよくある関東風なんだね。お目当ての豆大福があって、一瞬の判断の結果は三個買いだね。

と言うことで戻ってきたので、渋茶を淹れて食べてみましょう。ありゃパックに「くろまめ」ってシールが貼ってあるね、豌豆じゃないのか。とりあえず、ぱくりと。んー、ごく普通の餅だね、ちょっとコシがないかな。豆が少ないな、これ二粒しか入ってないよ、そっちはどうだいと聞くと四個入っていたと。餡は甘めのこしあんだね。でもやっぱり大豆のニオイがするな、黒豆だからしょうがないんだけど。これはあれだね。まだ豆大福になっていないんだな。大福ありきで、これに豌豆の手持ちがなかったので黒豆を入れてみたら豆大福になるかも、という流れなんだ。AKBのパロディ姐さんの金太郎っていう感じの豆大福なのかね。(2013/2/25)

元祖、虎ノ門は岡埜栄泉の豆大福は「大福」として商標登録されている

豆大福の歴史にも書いたが、虎ノ門の岡埜栄泉が戦後に開発し「豆入り大福」の名で豆大福の歴史を拓いたのは、間違いないと思われる。この店は土曜日は半ドン、日曜は休みというサラリーマンを相手にしている店であることを体現しているような和菓子屋であるので、平日にグラちゃんの乗り馴らしを兼ねて向かった。まだ、右手でブレーキを握りながらアクセルを回して発進するという技は体得していないので、教習所ではるか昔に教わった通り、発進はローギヤに入れておいて左足で車体を支えて、右足のリアブレーキを緩めつつ、エンジンの負荷を感じながらクラッチを繋げるという手順を踏んでいる。何であっても若干の不安を感じつつ新しいことを経験するのは良い事だよ、きっと。

豆大福としてはかなり大振り、けれど上品

で、店にやってきました。確かに「豆入り大福」として売られていて、元祖を感じるな。セロハン紙には「登録商標、大福」と印刷されているし。だがどうして「豆大福」として登録しなかったのだろうかね、「大福」は公知の食い物であるから特許にはならなかったから商標登録したのだろうか、それではなぜ「豆大福」として特許を取らなかったのだろうか、などあれこれと思うのであるが、ま、「豆大福」として特許を取らなかったのでこれだけ東京に広がったのだとも言えるし、いや、逆にこの発想を広めたいと特許をとらなかったのだろうか、なんてことも思ったり。元祖だけあって@242とかなり強気の値づけではあるが、ここは元祖の発想に敬意を表して四個購入した。家人と二人、一人で二つは食べるかもしれないということだ。

と言うことで、渋茶を淹れて食べてみますか。かなり大ぶりだね、ほら押しつぶすとこんなに大きくなるし、瑞穂のと同じくらいの大きさがあるね、ん、餅がほんとモチモチだね、厚みがあってしかも舌に溶けるな。餡はこしあんで甘いがさっぱりとした味だね、豌豆は小粒だけれど堅過ぎず柔らか過ぎず、軽い塩味で餅にもうっすらと塩味がついてるね、このこしあん、あれだね羊羹にもなりそうなレベルだな、確かに菓子匠の作った大福の豆入りだな。上品な味だね。噫、あれだよ若尾文子みたいなもんかね、戦後にデビューを飾った和服姿の艶やかな美貌の持ち主ってことで、ほっぺのふっくらした。

今にしてみれば一つが大きい気がするんだけれども、これが戦後すぐにまだ腹もちがするってことに価値があった時代に、菓子匠が大福なんてと言われながら新たに挑戦して生まれた食い物だね、四個買ったら入れてくれた正方形の箱書きに「御菓子司 岡野栄泉 御幸福と御健康に名物豆入り大福」とあって、確かに歴史を感じるよ。けれど、豆大福の可能性については、作った本人が半信半疑だったような気がするな、菓子匠だから、大福を売り出すにあたって、味のバランスを取るために塩味の豌豆を入れて、和菓子としての矜持を守ったんだろうと思うけれど、餅・餡・豌豆の三位一体で成立する食い物としての革新性にまでは踏み込めなかったんだと思うよ。だから、元来が餅菓子屋で菓子匠の鼻持ちならぬ上品さにうんざりしていた、松島屋のインテリ主人が、岡野栄泉の豆入り大福を喰ってその革新性に気付き、一つ一つをもっと小さくしてこし餡をつぶし餡に変えて売り出し、「豆大福」という新ジャンルを築いたっていう、戦後左翼のストーリーはどうかね。(2013/2/26)

豌豆たっぷりの豆大福である

冬も終わりか、明け方の気温が緩んで月も朧、ということでグラちゃん(仮)で浅草に行くことにした。近所があるので通りまで押して行ってからエンジンをかけることにした。で、一速を入れたままにして動かないように停車してあったグラちゃん(仮)のカバーを外し、クラッチを握りながら一旦方向転換してからグラちゃん(仮)の横に立って、押すことにした。でもニュートラルに入っていないと押すのはちょっと重い。ということで片足をあげてギアをニュートラルに入れようとするが、素直に入らない。二三回も踏んだり上げたりしているうちに、グラちゃん(仮)が傾いているのが分った。え、え〜、この体勢では踏ん張りようもなく、あ、あ〜、ガシャンとね。……ブレーキレバーの先が折れてしまったよ。パニックになって、あわてて起こそうとするがグラちゃん(仮)重いし。今日は行くのを止めようかと一瞬思ったが、エンジンをかけてみるとブレーキレバー以外には不具合はないようなので、気落ちしながらも出発することにした。

包み紙に赤飯、寿司、折詰、弁当とあって確かに出は賃餅屋である

明るくなって帰ってきてみたら、ブレーキレバーの先っぽの他にフットレストに付いているバンクセンサも折れていて、おお〜、金がかかるぜ。暫く落ち込んでいたが、これではいけない、何がいけないのか分らないが、行動を起こさなくては、ということで、目黒の大久保だんごに向かうこととした。この大久保だんご、松島屋に行く途中に白金で同名の店を見つけてあるので、どちらかがのれん分けしたのか、兄弟なのか、よくわからないが、この次に聞いてみることにしよう。山手通りを五反田方面に下り、目黒通りの下をくぐり抜けて目黒不動の信号の手前で脇道に入って右折を二回繰り返せば店の前に到着する。

さて、大久保だんご、例の食堂ミナトと同じく、ラーメン屋兼餅菓子屋で、入り口のショーケースに餅菓子が並んでいる。買い求めるために店に入るとごく普通の食堂風、昼を少し回った時間だったが、八分の入りでラーメンなんぞを啜っている客の間を店員が忙しそうに立ち働いていて、なるほど、ここは賃餅屋からできあがった店であるなと納得できる。@120ということもあったが、豆と餅の具合から旨い豆大福であることを確信し、若干大ぶりではあったが、四個購入。

と言うことで、渋茶を淹れて食べてみましょう。近頃家人は豆大福の味をしめて渋茶を淹れる様子がいそいそとしているな。さてパクリと。かなり大ぶりだね、虎ノ門の岡埜栄泉と同じくらいか少し小さいくらいの堂々たる豆大福だな。豌豆がたっぷり入っているのが好ましいね、餅屋の餅だね固くもなく柔らかくもなく、餅も豌豆もうっすらとした塩味だよ、でも豌豆の炊き方がいいな、少し固めで。あ、このつぶし餡、好きだわ、甘党の舌には物足りないかも知れないが、小豆の香りがするな。餡なんだが小豆を喰っている感じがする。良いんじゃない、この豆大福、餅と豆と餡が助け合っている感じだね、考えてみれば、これ全部植物から出来上がっているんだ。そう、ナチュラルな感じだ。菅野美穂みたいな豆大福かね。かなり大きいのに二つ目も旨い旨いと食べてしまった。虎ノ門の岡埜栄泉豆大福の餅がご飯のような後味だったのに、ここの豆大福は全く後味が残らないね、いやー、ごちそうさまでした。(2013/2/28)

頑張った豆大福である

近所のだんご屋というのもあると好ましい商店の一つではある。もちろん好ましい店の一番はホッピーを飲ませる居酒屋で、こっちは数が揃っていてほしいが、そううまくはいかない。この店はチェーン店らしくて都内にポツポツとあるようだ。だんご、のり巻、いなり、弁当、赤飯、和菓子を扱っていて、扱いの食い物からみてもちろん由緒正しい賃餅屋であるに違いない。

グラちゃん(仮)で出掛けたついでに、そういえば家人に豆大福を買ってきてと言われたのを思い出して、店により三個購入。でポリの袋に入った豆大福をどうしようかと考えた。まず、考えがまとまらないうちにグローブの指から滑って歩道に落としてしまった。拾おうとして袋をつまみそこねて一個転がり出てしまった。グラちゃん(仮)はこの程度もしまう場所がない。リュックサックは持ってきていないし。何とかなると思って寄ってみたがどうにもならず、仕方がないのでバックミラーのステムに引っ掛けて帰ることとした。ちょいと走り出すと袋がバリバリ鳴って、これは早急に対処の方法を考えなきゃいけないなと、考えつつ帰ってきた。

と云うことで、渋茶を淹れて食べてみましょう。ぱくりと。んー、餅があれだね、@100だから文句言う筋合いじゃないかも知れないが、少しゴムみたいな感触があるな。餅米がワンランク下なのか、何か入れてあるのかね。餅自体には味は付いていないね、つぶし餡は不味くはないんだが、ちょっと甘いかな。餅に味がついていない分バランスをとるのに少し甘い目に味を振ってみました、って感じかな。豌豆は必須の要素として入ってはいるね。全体的にはコストを下げつつそれなりの味にするためにすごーく頑張ったって感じかね。(2013/2/3)

餅に微かな化粧品のような匂いがついていた。四個買ったうちの三個ははっきりと、一個は微かだったので、明らかに何らかの事故だろうと思われる。豌豆とつぶし餡の旨さは際立っていたのだが、明確な評価を出すことができないことが残念だ。早速、店に電話して次第を告げた。折り返し電話がかかってきて、責任者が食べてみたが同じような豆大福は発見できなかったという返事だったので、多分、原因はこの後も分らないと思われる。ただし、匂いの件を抜きにしても餅については、ごく普通のできであった。

店側の回答態度もリーズナブルであったので腹が立っているという訳では全然ない。従って、ここの豆大福については、そのうちにまた購入してみて再評価を試みたい。(2013/3/17)

北海道産の豌豆は美味しいと思う

p.s. 家人が新宿に用事があるというので一緒に出掛けた。用事を終えたら桜の咲き始めたという新宿御苑で、敷物をしいて弁当でも使うか、じゃ食後のデザートということで、追分だんごの豆大福を買って、もう一度判断してみようじゃないかということで、荷物をぶら下げながら新宿御苑に行ってみた。折からの休日で結構な混雑であった。しかし酒類の持ち込み禁止ということで、園内に入っても傍若無人の酔漢は居らず、家族連ればかりの至って穏やかな景色であった。

さて、前回購入した餅には匂いが着いていたのだが、もしかしたら店側の事情ではなく、当方の口内に残っていた何かの匂いということもあり得るし、そうであったなら店側に申し訳ない。ということで弁当を使った後に食べてみました。ん?家人は前回のような匂いはしないという。確かにはっきりと感じ取れる匂いはしないな。ということは、やはり前回の餅に匂いが付いていたのは高い確度で事実だったな。

ということでこの豆大福、よりすぐった北海道産の豌豆を使っています、との店の貼り紙の通り、豆は大粒でさっくりとして旨いな。餡はかなり柔らかめの、そして甘さの抑えられたつぶし餡で、決してわるくない。しかし、気のせいか、餅に前回感じた匂いが残っている気がするな、というよりも、餅そのものの香りが薄くてそう思ったのかも知れない。つまり追分だんごの豆大福は本店以外でも売られていて、おそらく工場で一括して製造しているだろうから、コストと旨さのぎりぎりの所を狙っているのだと分るが、それゆえに、豌豆にはコストを掛けたが、餅にはそれ程のコストは掛けられなかったのではないだろうか、と思わせる豆大福であったのだ。(2013/3/20)

家人が買い物のついでに買ってきた。豆大福をしばらく食べていないと、また食べたいという欲求が湧くらしい。恐るべし豆大福の引力。駅ビルのテナントに入っていた成城風月堂のショーケースに豆大福が並べられているのを見つけて、@200という価格にも係らず誘惑には勝てず、購入に踏み切ったらしい。別に踏み切る程の話でもないのだが、他の店の豆大福と比べると絶対的な価格より相対的な価格が気になるものなのだ。

菓子匠の豆大福風和菓子であるな

と言うことで、渋茶を淹れて食べてみましょう。小振りの豆大福だね。ぱくりと。んー、餅が柔らかくて餅屋の餅ではなくて和菓子屋の甘い餅だね。潰し餡は吟味されていることが分るのだが、豌豆に塩味がなくって、お前どうしたの、影が薄いよ、って声をかけたくなる様子だな。つまり、高級住宅地成城にお住まいの皆様に愛される菓子匠、風月堂謹製の御豆大福、ということであるな。豆大福ではなくて餅と餡で拵えた和菓子とみると納得が得られる。和菓子なので塩味を前面に出すことはしないし、つまり塩味が立つと下品になり易いからだが、餡を餅でくるんだだけでは和菓子として寂しいので、ついでに豌豆を入れて見た目のアクセントにしてみました、という方針で作られた和菓子風豆大福であるな。

既に書いたことであるが、菓子匠は餅菓子屋が店売りする豆大福のような、下品なものには手を出さないのが普通である。しかし、今の世の中では餅菓子屋と菓子匠の区別もつかない客が殆どであるし、菓子に上品と下品があるなんてことは考えたこともない、完全平等主義の教育を受けた客ばかりなので、その求めに応じて仕方なく作ってみました、ということだと思われる。だから豆大福の格好はしてロックを気取るが生まれの上品さは隠しようもなくて、結局のところさっぱり力強さのない歌手のようなものだな。(2013/3/30)

p.s. 家人が豆大福食べたさに、帰り道で購入してきたが、やはり同じ感想が得られた。豌豆に存在感がないし、餅も餡を包むだけの役割しか与えられていない、菓子匠の作った和菓子の一種である。確かに菓子匠というのは江戸時代に京都の公家の配下にあったと言われるだけあって、いわゆる上菓子であり、支配階級から見た場合の下賎の喰いものである大福を母とする豆大福を継子扱いしていることが見て取れる。つまり上菓子と餅菓子の関係に残っている社会階級制度であるな。

しかしながら、この豆大福に残る社会階級制度が打破すべきものであるという考えは短絡的に過ぎる。我が国の階級の面白いところは、世界に一般的な支配階級と被支配階級という構成と看做すよりは、支配階級とその他と考えた方が適切と思われる点にある。例えば、近世の歴史の中で下賎の者が持っていたと考えられる、長谷川伸の言う「世間に対する理由のない申し訳なさ」というような感覚が必ずしも劣等感と結びついているのではなくて、階級に対する自制というような表れをしている点や、支配階級からみた支配階級以外の階級に対する態度、例えば夏目漱石の「三四郎」に現れる「与次郎」への態度、のような例があげられる。つまり、支配階級以外は支配階級に従っているわけだが、その原理が支配階級の力というよりは、支配階級以外の階級の持っている、その根拠が必ずしも明確ではない「自制」に依っている点である。

豆大福の例で言えば、豆大福は餅屋の店頭に並べられた餅菓子であって、上菓子ではなく、しかしながら上菓子に支配されているのでもなく、上菓子に対して革命を企てているのでもなく、上菓子の階級より下に自らを「存在」させているのである。(2013/4/28)

(豆)大福の悲惨というべきか

何故に(豆)大福であるかというと、塩野の店頭では大福として売られているからである。店員に「これは豆大福ではないのだね?」と聞いたら「まあ、見た通りに豆大福なんですけれども」という答えであったので、括弧付きなのである。単価250円という強気の値付けであるし、豌豆が入っていてもあくまで大福であって、そこらの豆大福ではないのだ、という強い主張があるのかも知れない。その高価さにおののきを感じて小振りな(豆)大福であるにも係らず、二つしか購わなかった。

さて、食べてみましょう。この(豆)大福、高いだけあって、一個ずつ丁寧にフィルムにくるまれているのでこれをはがさなきゃいけない。ところが、はがしたら(豆)大福の表面が濡れていてフィルムに餅がくっついてしまった。餡の水気が外に流れ出たんだね。持ち帰ってくる時に振り回したわけではないが、鞄に入れているうちに押されたのかも知れない。で、ぱくりと。

あー。この(豆)大福は豆大福ではないね。これも菓子匠のつくった斜め上、いや斜め下の代物であるね。という具合に、自分は散々なものと断定したのだが、後で家人の感想を聞くとおいしかったと言うので、こっちの舌がおかしくなっているのかも知れない。最終評価は保留にしておくことにした。(2013/4/23)

目黒の大久保だんごの店といとこなのだという

かねて目をつけてあった白金の大久保だんごである。ここも目黒と同じく食堂兼餅屋である。餅屋であるから赤飯や豆板が豆大福と一緒にケースに並べられている。今日から五月であるので柏餅にも心が惹かれたが、一応豆大福ツアーであるので豆大福を購入。豆だらけと云っていいくらいの豆板があったのでこれは買わずにはいられない。豆大福も豆板も@¥90である。こんな値段でよいのか?聞くと目黒の大久保だんごの店とは従兄弟、正確には、はとこの関係なのだと言う。豆大福四個と豆板一枚を包んでもらうと、掌にずっしりとして、かつ柔らかい。この感触だけでかなりのものであることが予想できる、ま、この記事を書いたのは食べてからだから、後付けなんだが。

ずっしりとした豆大福の兄さん

さて、渋茶を入れて食べてみましょう。この豆大福、おおぶりという程ではないのだが、ずっしりとしているね。ぱくりと。あ、餅のうっすらとした塩味がおいしいな。餅の厚みもほどよいし、豌豆もよい具合に炊けている。ただ、豆の多い少ないがあるな。餡はつぶしで小豆がたっぷりで、いやこれは食べ応えがあるね。餅米の香りと豌豆と小豆の香りがたまらないよ。目黒の大久保だんごより餡の甘さは強いかも知れないが、これは親戚同士でよく似た味とも言えるので、甲乙付け難い。どちらも「うまいよ兄さん」と声をかけたくなるような美味しさだ。値段も値段であるから最高の餅米ではないが、その代わりに豌豆と小豆あんにはそれなりのものを使っていると思われる。

豆だらけの豆板は食事なのかおやつなのか

あっという間に家人ともども二つずつ食べてしまったが、このずっしり感だとお昼は遅らせてもよいかな。食べてしまってから僅かに後味が残るのだが、小豆あるいは豌豆のアクに由来するものではないかと思われ、不快なものではなくて渋茶をもう一杯所望、といいたくなるような、精製してしまうとなくなってしまうような、庶民のための後味だ。最高の材料を用いなくとも、素晴らしい三位一体のバランスにより作られた、実に旨い豆大福であると云えよう。(2013/5/1)

甘味に喫茶、だんごに大福と何でもありの店なのだ

店に入ると串だんごを焼いているところで、奥には喫茶スペースがあるし、のり巻きに赤飯、豆板にいなり寿司と、餅菓子屋とはある意味、庶民が小腹を満たしに来る場所でもあるのだ、という店である。さて、渋茶を入れて食べてみましょうか。ぱくりと。

素地は良いのだが作り手の気遣いが足らないところが残念

あれ、ちょっと餅が固くなってきているね。お尻は柔らかいのに、買ったのは11時頃だったから、これは保存が行き届いていないんだな。そういえば、ケースの中、番重(和菓子用のバット)に豆大福が並べられていたのだが、乾燥を防ぐためのものが何も掛かっていなかったことを思い出した。柔らかいところを齧ってみると餅そのものはわるくないので、もう少し気を使うとよいと思われるぞ。@150でそんなに安い訳ではないのだから。

つぶし餡は甘めであるが決してわるくない。豌豆の炊き方も良いと思うのだが、味が付いていないので、餡の甘さと餅の味に埋没してしまっているところが残念なところだ。餅の包み方も乱雑なところがあるし、これはあれだな、作り手の豆大福に対する気遣いが足らないのだと思われる。素地は良い所があるのにね。(2013/5/3)

レトロな菊坂にふさわしい、えちごやである

散歩の途中に見つけた昔ながらの餅菓子屋である。本郷通りから菊坂を下っていって、その昔樋口一葉が通ったという、本人が生きていたらかなり嫌な顔をするであろう案内板が手前に立つしもた屋、伊勢屋質店を通り過ぎて、菊坂の終わるあたりに「えちごや」がある。

こぶりではあるがかつて文豪の住んだ菊坂に相応しい佇まいと呼んでよい姿である

きょうは出先なので、客をお見送りした後、冷たい水で喉を潤してから食べてみますか。ぱくりとね。塩味が効いた餅であるな。餅らしい餅であってよく伸びるのに予想していた歯応えはなくて歯切れがよいという、ちょっと不思議な感じの餅だ。餡はさっぱりとした潰し餡で、水気を少なく調製してあって餅によく合っている。どちらかと言えば餅の塩気が勝っておる。豌豆も薄い塩味が付いていて柔らかめであるがよい炊き具合であると思われる、のだが、如何せん豆が少ない、餅全体で二つ三つという程度だ。

なぜそうであるかは理解できる。店の主人、餅と餡で味をまとめようとしていて、餅の塩味と餡の甘みを餅が若干勝つように案配してあるのだ。案配したので、豌豆の出番がないのだな。@120なので文句が出る筋合いではないのだが、惜しい。餅の柔らかさは今のままで塩味を薄くし、その分だけ豌豆の数を多くすれば素晴らしいバランスとなるのに、と思うのだ。(2013/5/16)

六本木は狸だんご本舗榮むらの豆大福

この店、名前通りのだんご屋つまり元は餅屋と思われるのだが、今は茶饅頭に上生菓子や最中なども売っていて、つまりは以前は餅屋だったが、今は名にし負う六本木の老舗、立派な和菓子屋に変身したんだからねっ、という店である。割合に大振りであったので、豆大福を二個、狸だんごの餡を二本購入して家に戻る事にした。

さて、渋茶を入れて食べてみましょうか。ぱくりと。ん、餅は厚みがあるんだけれど柔らかいね、餅に餅粉でも混ぜてあるんだろうかと思われる。豌豆にはうっすらとした塩味がついていて、餡もこれに合わせて甘みを抑えたこしあんだ。嗚呼、あれだね、親の身分は高くないけれど上品に育ったお嬢様って感じかな。「あまちゃん」に出演中の「橋本愛」の感じとでも言おうか。

とても良いバランスなのだが、餅の力強さに物足りないところがあるから、続けて二個食べるという程ではないな。餅に極めてかすかな桜の香りのするところがあったので、つまり、餅の味はとてもピュアであったので、本来の餅米だけの餅でこのこしあんを包んであったなら、上品なのに元気はつらつのお嬢さん風、同じく「あまちゃん」の「能年玲奈」のような豆大福になったのではなかろうか。(2013/6/22)

目黒不動参道にあるだるまの豆大福

目黒不動には以前にお参りに来た覚えがある。その時は徒歩だったので気付かなかったが、この細い一方通行だらけの道、バイクで来てもナビがないと辿るのが難しかろう。というわけで目黒不動の敷地をぐるりと周る、一方通行の道を進んで参道に面した、和菓子のだるまに到着。和菓子の店と名乗っているようだが、だんごと赤飯のある時点で確かに餅菓子屋であり、期待が持てる。それほど大振りではないが、ずっしり感を感じさせたので、三個パック入りを購入。

ところで、iPhoneアプリのナビは中々頑張っていて、渋滞情報も取り入れて道案内してくれるのだが、時々刻々変わる道路状況を頻繁に参照しているわけではない。逆に信号待ちの車がずらりと並んでいる道を示したりするので、油断ならない。

さて、渋茶を入れて食べてみましょうか。手に持つとずっしり感があるね。餡がたっぷりということだな。ぱくりと。ん、ちゃんとした餅で薄く塩味がついている、餡も少し水気のある甘いつぶし餡。豌豆はあまり目立たないかな。んー、何と言うのか目黒不動の参道にあって、あー今日は疲れたから何か甘いものが食べたいな、じゃあの店の豆大福にしようか、ってなノリで近所の人が買いに来るって感じだろうか。真面目に作った平凡な味のどこが悪いんだ、という豆大福であるね。

(2013/6/29)

北海道渡島の江差は五勝手屋の豆大福

北海道ツーリングの途中、函館から江差を通って渡島半島の日本海側を北上した。この時、江差でお土産に五勝手屋の羊羹を購入したのであるが、豆大福のあるのを見つけ朝飯代わりに買った。

道の駅江差はトイレと小さな売店だけの駅であるが海岸の景色は雄大である。海を見ながら食べてみた。

ん〜、これは東京の豆大福とは別の和菓子であるな。和菓子屋の餅であるので、餅が固くならないようにオリゴトースが入っている。餅ではあるが餅ではなくふっくらしているが餅の口溶けはない。黒豆は上質なものであることは分る。黒豆特有の臭みがないからだ。餡も上質で羊羹にもなり得るのであろうが、逆に何の主張もしていない。豆大福を食べたことがなければ、この豆大福は食べ応えのある最上の黒豆を使った和菓子であると感ずるであろう。

江差の地で食べる豆大福とは上質な和菓子ではあるが、豆大福の野卑ゆえに力強い三位一体を主張する餅菓子ではないのだ。

(2013/8/6)

赤坂一ツ木通り松月の豆大福

この夏はあまりの暑さにアイスに頼ることとなっていたが、漸く炎熱も去ったので豆大福ハンティングを再開したのだ。再開の回はバイクでコーヒーを飲みに行った帰りの、思いつきに始まった。場所は赤坂、一ツ木通りは松月の豆大福である。@180の強気の値付けであるので二個に納めようかと思ったが、見た目が小さく見えるので四個購入した。赤坂であるので、値段についてはとやかく言うまい。紙箱に入れられ包装紙に包まれた上、プラスチック袋で渡された。御丁寧にどうも。

さて、渋茶が入ったので食べてみましょう。見た目から小さいのかと思ったが、かたちが丸いものだから勘違いしただけで、普通のサイズであった。さて、ぱくりと。ん、よく塩味の効いた餅であるね。餡は粒あんで、しっかりとした甘みがある。豌豆の具合といい、水準以上のできであろう。ただ、包装フィルムに記されているように、餅に固化防止酵素が入っていて、これを読んだせいか、コシが弱い気がする。購入したのが昼過ぎであるから、搗かれた餅である証拠に、僅かに餅に水気が出ているのではあるが、時間が経っているにも係らず、依然として柔らかいままである、というのは気になるところだ。

この店では、豆大福を「まめ福」と呼んで、赤坂の綺麗どころを連想させるのであるが、豆大福が在の出であることは隠しようがないのであるから、そこに、若干の無理が生じているのではないか。豌豆が餅にも餡にも遠慮していて、粋な商売の店に嫁いだ在の娘が、なんとなく店の者に冷たくされている風情ではあるな。

(2013/11/2)

三鷹甘味処たかねの豆大福

家人がおみやげとしてもらってきた。三鷹では有名処らしい。@200という強気の値段だったという。たいやきが主力の店らしく、たいやきの印刷の入った箱をあけると、いやに小振りの豆大福が出て来た。

さて、いただきましょうか、ぱくりとね。あ、これは餅ではないね。ふにゃふにゃの何ものかで餡を包んである。餡にはたいやきの店らしく力が入っているようだ。つまりはたいやきの餡の流用だね。たいやきに入っていたら美味しいのだろうとは想像できるが、固めの粒あんなので、豌豆と小豆が競合している。豌豆はあってもなくてもどうでもよい感じで、豌豆の塩味だけがかろうじて存在を示している、という具合だな。

和菓子としての豆大福なのだろうが、それにしても餡と餅と豌豆がばらばらだ。たいやき屋なんで、ついでに、豆大福くらい、ちょこっと作ってみたんでどうでしょうか、餡には自信があるんですよ、という店主の声が聞こえるようだな。

まあ、現代の甘味処だから、若者向きなのだろうということで。だが、豆大福の存在と歴史と庶民というものを、舐めた豆大福とも言える。これを豆大福とは言いいたくないな。

(2013/11/2)

南青山HIGASHIYAの豆大福 こぶりである

餅の塩味に特徴のある、至って真っ当な豆大福である。ただし@180という小振りな割には強気の値なので一杯買い込んで腹一杯になるまで食べるというようなものではない。餅に厚みがあって豌豆のさっくり感、潰し餡であるがこし餡のようなさっぱり感と相俟って、美味しい。

ただし、いかにも小振りであるのは、安倍首相の話ではないが戦後体制はもう疾っくに終わっているのだから、「もう豆大福の歴史だとか庶民だとか階級だとかに拘る必要はないんじゃないの、菓子として普通に美味しければ」、という声を表しているのかも知れない。おしゃれな青山に合わせて女性が好むような形に豆大福も変わったのだ。

(2014/2/22)

玉川西川製菓の豆大福

この店のあたりは、246号の向こうの商業ビル群とは切り離された、昔ながらの商店街である。店を訪れたら、人だかりがあって、聞くとテレビクルーが入っているのだとか。二子玉川の紹介番組が、新旧の玉川を面白おかしく対比する、というような番組であろうと思われる(たぶん、だが)。

さて、この西川製菓、他にも上池上店と大井店があるのだと包装紙に印刷されている。以前の伊勢屋のごとく昔ながらの餅屋のパターンが踏襲されていて、店先の商品ケースにも、豆板や赤飯やおいなりに団子が並んでいて、正統なる餅菓子屋なのだ。豆大福は小振りでもなく大振りでもなく、ごく普通の大きさで@150円というのも、実に近所の住人のおやつとなるにふさわしいのである。

さて、いただきましょうか、パクリとね。厚みのある餅に小粒のやや固めに炊かれた豌豆がぱらぱらと入っている。どちらの塩味もごく薄い。餡はつぶしで、あっさりと言うよりも、ちょっと小腹が空いてなんぞ甘いものでも欲しいね、というばあいにぴったりであると思われる。それ以上でもそれ以下でもなく、奇もてらわず、普段使いの、まことに真っ当な豆大福なのであった。

(2015/2/19)

阿佐谷南マスヤの豆大福

友人を訪ねるつもりで阿佐ヶ谷へ。何の前触れもしていなかったので、居るかどうかが分からない。豆大福の店で電話したら留守であった。それならばということで、自宅用に@150円を2個購入した。

実は、目指していたのはこの店ではなく、阿佐ヶ谷パールセンター商店街のもう少し先の店であったのだ。ところがこのアーケードは自転車も降りるようにとの看板があって、グラを200m程も押し歩いてくたびれたところに、この店があったので、別に目当ての店にこだわる必要はないので、グラのサイドスタンドを降ろしたのだった。この店も、赤飯に長餅、大福と純然たる餅菓子屋であるので、何の問題もない。むしろ、この通りに二軒もの餅菓子屋のあるところが好ましい。

家に帰り着いて、では早速食べてみましょう。若干大振りかな。パクりとな。餅が薄くて柔らかいね。特段何かを混ぜている感じでもないので、固くならないためであると思われる。中のつぶし餡も水気が多いので薄手の餅に見合っているとも言える。豌豆は固めに炊かれているね。餡があっさり味で、たっぷりなところが、餡好きの人であったら、好まれるものと思われる。

もう一ついかが、と問われたら、じゃ遠慮なくと答えると思われるので、普段使いの豆大福として十分であるね。ただ豆好きの自分としては、もう少し豌豆を多くして柔らかく炊かれている方が良いとは思う。

(2015/2/27)

阿佐谷南福吉の豆大福

前回のリベンジで、南阿佐ヶ谷パール商店街へ向かった。今回はiPhoneナビもそれらしく働いて、すんなりとショッピングモールに繋がる車道の端までバイクを持ち込むことができた。停めた先のモールの反対側に、調べておいた福吉があって、赤飯も置いてあって、間違いのない餅菓子屋である。

で、前回は留守であった友人に電話すると在宅であったので、早速、豆大福を購入し、向かったのであった。

友人宅で手土産に持参したものを図々しくも当然のように頂いたのである。ん、マスヤに比べると餡の水分が少なくて、その分、餅の厚みがあって、ごく薄い塩気が全体にまわっているね。餅好きならこの店、餡好きならマスヤというところだな。@130円という価格であるので、何の気兼ねもいらない普段使いの、正当な豆大福なのだ。

(2015/3/5)

赤坂浅田屋の豆大福

ちょうど昼時であって、サラリーマンで赤坂の通りが埋っていたのである。目当ては溜池交差点のすぐ近くにあって、小洒落た店かと思っていたら、堂々たる餅菓子屋であって、赤飯と団子も売られていたのである。@180円であったので、2個購入したのだ。

さて、戻ってきて、皿に載せると、これは大きいね、しかも豌豆が、なぜ餅の表面から飛び出しているのだろうか。豆を齧りやすくするためであろうか、なんてね。ぱくりと。うむ、これは餅が分厚いな。餅が分厚いので、その分、餡が少ないのかと思ったら、大きいだけあって、固めの餡の量もたっぷりである。ただ、餡も不味くはないのだが、焦げてしまったのが、若干混じってしまっているな。おそらく作り手が高齢化して焦げを見逃してしまったのだろう。豌豆の炊き加減は自分の好みであって、固くはなく、柔らかくもなく、塩味も適度であるね。だが、何故豆が表面に集中しているのかは疑問だ。

ということで、昔ながらの、赤坂に力仕事をしている人がいた頃があったかどうかは、分からないが、とにかくそういう人のための豆大福なのである。餅の量から言ってサラリーマンの昼飯代わりになるのではないか。

(2015/3/10)

市川大門岡埜の豆大福の豆大福

パックから取り出すときに変形した

頂き物の豆大福である。このところ、歯が弱って、固いものが食べられないのだ。その所為もあって豌豆の炊き方が固い感じがする。餡は粒あんで美味しいのであるが、これが主でもないようで、塩の効いた餅が薄い仕上がりのところをみると、餅が主でもないようだ。小粒の豌豆の具合からみて、豌豆でもないようだ。

店は御菓子処となっているので、菓子屋風の仕上がりとなったようだ。決して不味くはない証拠に、家人も二個食べたのであり、自分も二個食べたのであるが、バランスというところまで考えると、その立ち位置が半端であるような気がする。

(2015/6/16)

セブンイレブンの豆大福

豆大福を目にした家人が買ってきた。コンビニの菓子だからといって、軽んじることはできない。このところ、コンビニの菓子のグレードが上がっていることは、とみに知られているのだ。理由がある。一人暮らしの人がケーキ類を食べたいと思った時、ケーキ屋で一個だけ店員に品を指し示して購入するのに、勇気を出す必要があるケースがままあるらしい。となると、コンビニならば、他の買い物の間に菓子を一個だけ忍ばせても何の不自然もないから、コンビニの開発部門が、菓子類の開発に力を入れるのも当然のことだろう。

というわけで、この豆大福も色々と工夫がなされているに違いない。では、頂いてみましょう。ん、豌豆は十分に入っているし、炊き方も悪くない。餡は、と言えば、餡はあっさりしている。あっさりし過ぎているのではないかと思われる程だ、餅はね、餅は例の酵素が入っているね。工場で作ってコンビニに持って来るまでに、時間がかかるから、当然、そのままでは餅が固くなるから、酵素が入っているな。餅というより餅風であるな。

商品開発の時の、開発グループの話し合いが想像されるような豆大福であるな。「お餅って太るんじゃない?」、「いや餡もあっさりにしてヘルシーいるし餅の量も少ないから」、「その分豌豆を多めにしてあるから良いと思うんだけど」、てな具合で中途半端なものが出来上がったのだと思われる。

(2015/11/21)

■ ■ ■

まだまだあるぞ