算宝堂は、出版事業も始めた。最初は小林孤理魚の文庫本だ。今のところ、あちこちの知り合いに迷惑も考えず、送りつけている。もちろん、ご希望の方がいらっしゃれば、差し上げたい。

全ての出版物は、国会図書館に納本してあるので、国会図書館に出かけて「算宝堂」あるいは出版社名で検索すると、書誌が出てくるので、閲覧することが可能である。オーム社からの出版物も検索し、閲覧できる。

このホームページには、あれこれと書き続けているが、当然のように読者の数が多いとは、言えない(これを読んでくれているアナタ、有り難う)。おまけに、ホームページは所詮、電子的な表現に過ぎず、一体、サーバー提供会社のどこのディスクにどんなビット列で保管されているのかも、解らない。空を流れる雲、川を流れる水と殆ど同じ程に、瞬く間に過ぎ去り、忘れ去られ、失われるものに違いない。

前にも述べたが、mortal である人間の限界を超えたいという希望は自身にもあって、何らかの方法で、書き物を残したいという妄念を持っている。そこで、これまで書いたものを取りまとめて、本の形にしようと考えた。巷によくある定年後の回想録出版の類いと同じである。ただし、巷のそれなりの方々は資金的に余力があるのか、回想録出版専門の業者に数十万の資金を投じて、自費出版を目論み、あわよくば書店の店頭に自分の本を並べたいと妄想して、暫くすると出版社から送られてきた本の山を目の前にして、始末に苦慮する、という事態となることが多いようだ。

勿論、一番、安い方法は自分で印刷して製本する方法で、以前に試してみたけれど、当然ながら製本の工程が素人では、うまくいかない。出来の悪い仕上がりを見て、やる気も失せていたのだが、たまたまKinko'sを利用する機会があって、データを持ち込めば、印刷と製本を頼めることが解った。試しに印刷に加え製本まで頼んでみたのだが、くるみ印刷と呼ばれている、無線綴じで、そうおかしくはない仕上がりとなった。しかし、やはり印刷コストが高いこと、印刷用紙を選べないこと等、いまいち感はぬぐい去れなかった。

ここまで来ると、もう少しつきつめたくなって、最初に印刷コストを下げるべく、ネットを探すと、両面レーザープリンタの中古品がオークションに出ていることが分かった。競争相手がいたが、適当なところで値をどんと上げて、とは言っても、1万円を少しきる位の値付けでイバる程のレベルではないのだが、落札した。次に印刷用紙を発注した。北越製紙の淡クリームキンマリ、A4、72.5kg、2,000枚、というのが楽天で3,916円だった。この用紙、名前通りに淡いクリーム色の紙で、印刷すると文庫本らしくなる。

印刷は、A4から文庫本が4冊とれるようにIndesignで案配する。家にあるコンピュータが遅いので、200ページ程の印刷に、プリンタにデータをダウンロードするだけで1時間程度、印刷そのものに20分程度はかかってしまうが、作業そのものは順調で、トラブルもなく完了できた。プリンタから出たばかりの、熱々の紙をさばくのは、札束じゃなくとも、何となくほくそ笑む感じで、嬉しい。プリンタを通って、少しそりが出た紙束に一晩、重しをかけて次の日にKinko'sに持ち込んだ。朝、持ち込むと夕方には仕上がっていて、ほぼ、思い通りの私家版算宝堂文庫ができ上がった。レシートをみると、表紙の紙代、A4の束を切るカッター代、くるみ製本代で、一冊400円をきる値で、紙代を含めても一冊500円程度、ま、こんなものだろう。穴の空く程紙面を見つめれば、印刷にオフセット程のキレはなくって、字に粗さが目立つのだが、このあたり、紙との相性やプリンタの設定で、もう少し改善できるかもしれないと思っている。

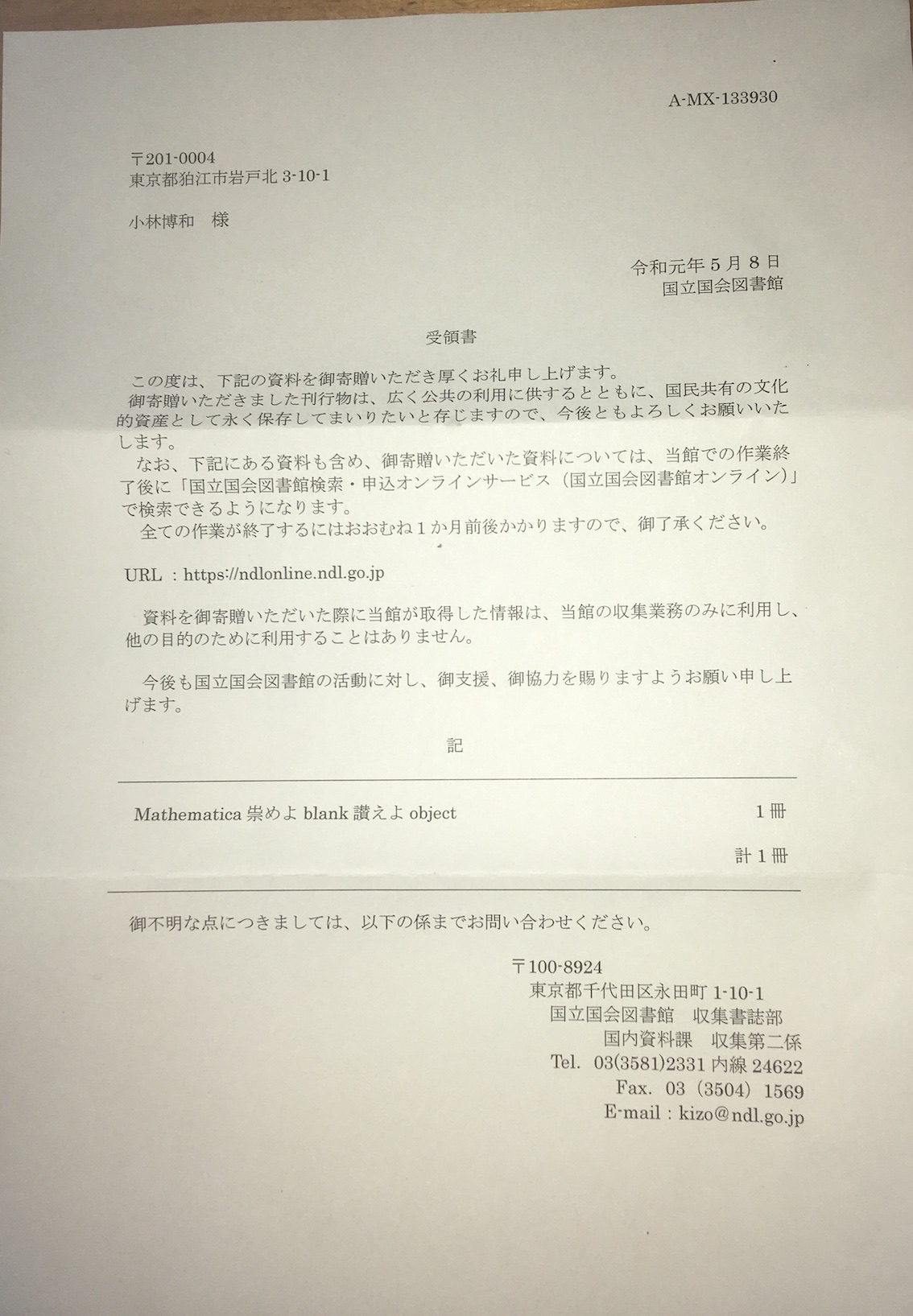

話はさらに続いて、この世に私の痕跡を残すべく、出来上がった文庫(サイズの私家版文庫)本、著者は小林孤理魚を、国会図書館に納本した。国会図書館のホームページを見れば、分かるのだが、どのような本であっても、頒布を目的とした本の体裁が整っていれば、国会図書館はこれを受け入れることになっている。これは納本制度と云って、法律に基づいて制度化されたものなのだ。少しばかりどきどきしながら、でき上がった本を封筒に入れ、国会図書館に送付した。二週間も経った頃、納本頂き有り難うございました、というような実に有り難い言葉から始まる、納本の受け取り票が到着して、私の本は国会図書館の書庫の奥深くに、収蔵されることになったのだ。理屈の上から、私の子孫はいつでも先祖の痕跡を追うことができることになり、私の欲望は満たされた。 (2008/7/14)

算宝堂文庫1、おいおい百件、小林孤理魚、234ページ、平成20年6月

おいおい百件は、私が五十の坂を越えたのを機会に、人生の棚卸しをしようと思い付いて書いたものだ。これまでに頭の中に溜め込んできた、思いつきや、感想、記憶なんぞを一度、コンビニの商品棚から商品を全部おろして員数を点検すると同じに、掃き出してみることとした。棚卸ししてみると、思わぬ記憶が奥に仕舞い込まれていたり、中途半端ながらくたが出て来たり、なかなか気の利いたものもあったりで、やはり人間もコンビニと一緒で中身の点検が必要なことが判った。棚卸ししてみると、今までやってみたかった事があれこれと出てきたので、いっそのこと、やってみたい事を十種類のカテゴリに十個ずつ揃えることにした。そうすると今まで棚にあったものだけでは数が足らないので、なかば無理矢理に考えて、数だけでもそろえてみたのが、この十種類で十個ずつの百件だ。

算宝堂文庫2、一人芝居(上)、小林孤理魚、226ページ、平成20年6月

算宝堂文庫1では、「おいおい百件」と題して、今後に実行すべき項目を列挙してみた。今度はそのタイトルからイメージを膨らませて、一人芝居のシナリオを書いてみた

算宝堂文庫3、環境問題は頭の中、小林孤理魚、212ページ、平成20年7月

この文章は、環境に係る仕事で糊口をしのいできた私が、環境問題そして地球環境問題の裏に潜む、様々な事象について、考えを巡らしてきた覚えをとりまとめたものだ。まず、我々はどのような性質を持っているかについて考察した上で、環境問題を形作るのが欲望であることについて述べる。人間の欲望というものが消滅し難いことを示した後、欲望に起因する問題を解決する方法を、過去に向かって進めと、いうキーワードを使って述べたい。私はこの未来の過去を新江戸期と呼び、そのありかたについて言及する。

算宝堂文庫4、サラリーマンの単眼鏡、小林孤理魚、199ページ、平成20年7月

単眼鏡とは要するに双眼鏡を半分にしたようなものだ。双眼鏡を持ち出すのは仰々しいが、少し遠くで細かいところをよく見たい、と思った時に便利なものだ。数十糎(センチ)の距離にあるものをクローズアップするという、一寸変わったこともできて、切削中のドリルの先端を危なくない距離から観察する、というようなことにも使える。この文章はサラリーマンである筆者が、サラリーマン生活を過ごす中で、単眼鏡を通して世間を眺めたことをまとめたものだ。

算宝堂文庫5、五十年先の絵図面、小林孤理魚、143ページ、平成20年9月

世界の人口爆発に資源枯渇、異常気象に温暖化、個々の問題ではなくて総合的にこれに対処すべきであること言(げん)をまたない。そこで私が勝手に、このような世界における日本のあり方を描く、五十年先の絵図面、つまり、グランドデザインを考えてみた。「ない袖は振れない」という原理により、石油エネルギーを基盤とした現代社会は転換せざるを得ず、かつ、人間社会には下方硬直性があるので、社会の転換にクラッシュもしくはハードランディングが伴うのは避けられない、というのが私の結論である。この本に述べるのはクラッシュが起きた後に日本は存在可能であるか、という話と、クラッシュが文明崩壊にまで及ばないように最低の基盤を守るためには、どうしたらよいか、という話から構成されている。

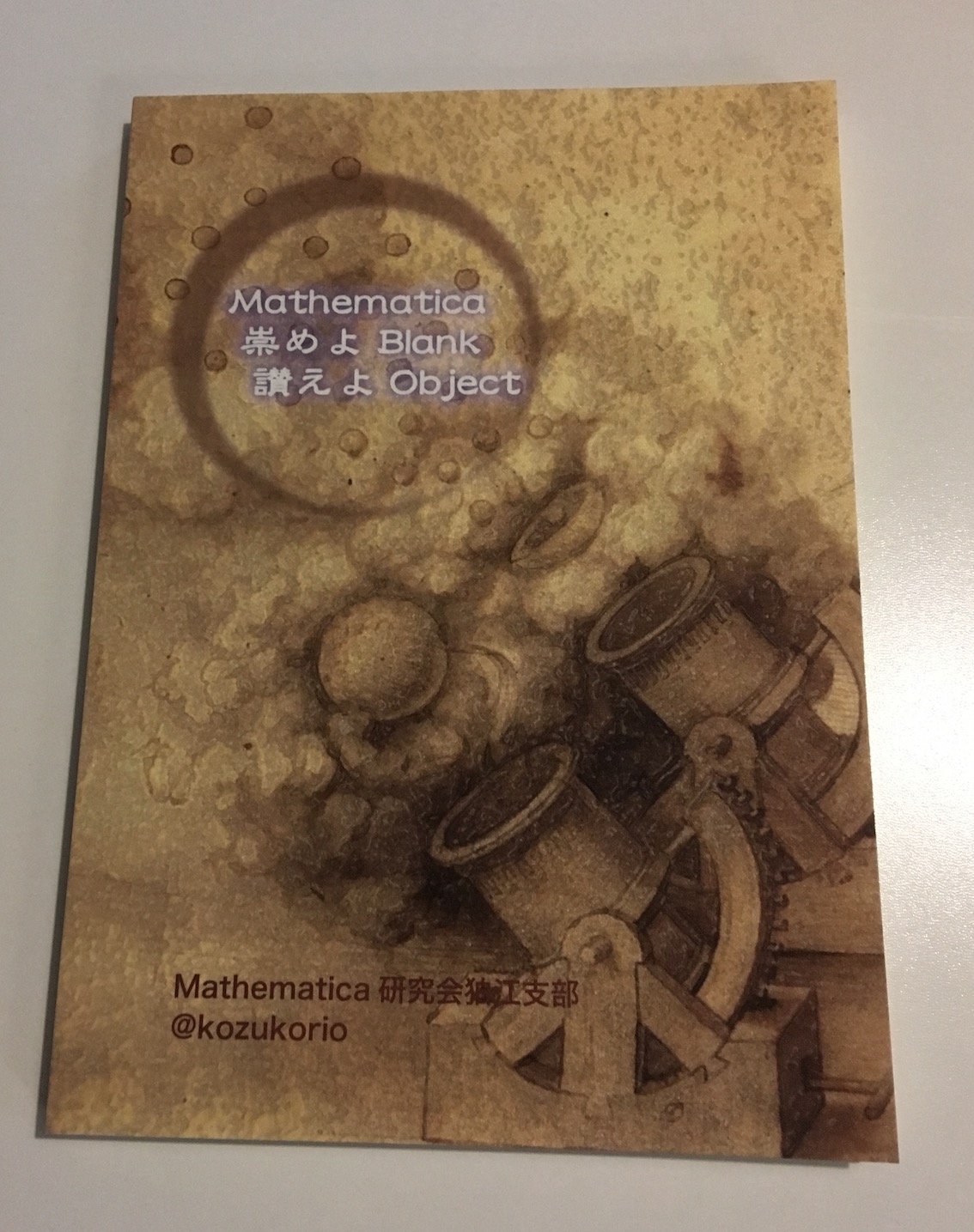

技術書典のことは2018に気づいて、自分も出展しなくちゃ、と思っていたのだが、2018年のMaker FairにRaspberryPiと同時に展示してあったMathematica解説本を出展することにした。問題は、技術書典の出展可否が内容の審査ではなくて、抽選であるということだ。落選の可能性は低い、つまり、実際には技術書典の運営側で選択が入っているとしても、落選の可能性は否定できないからだ。と、やきもきしているところで、2019/2/5に当選の連絡が来て、よかったねと。

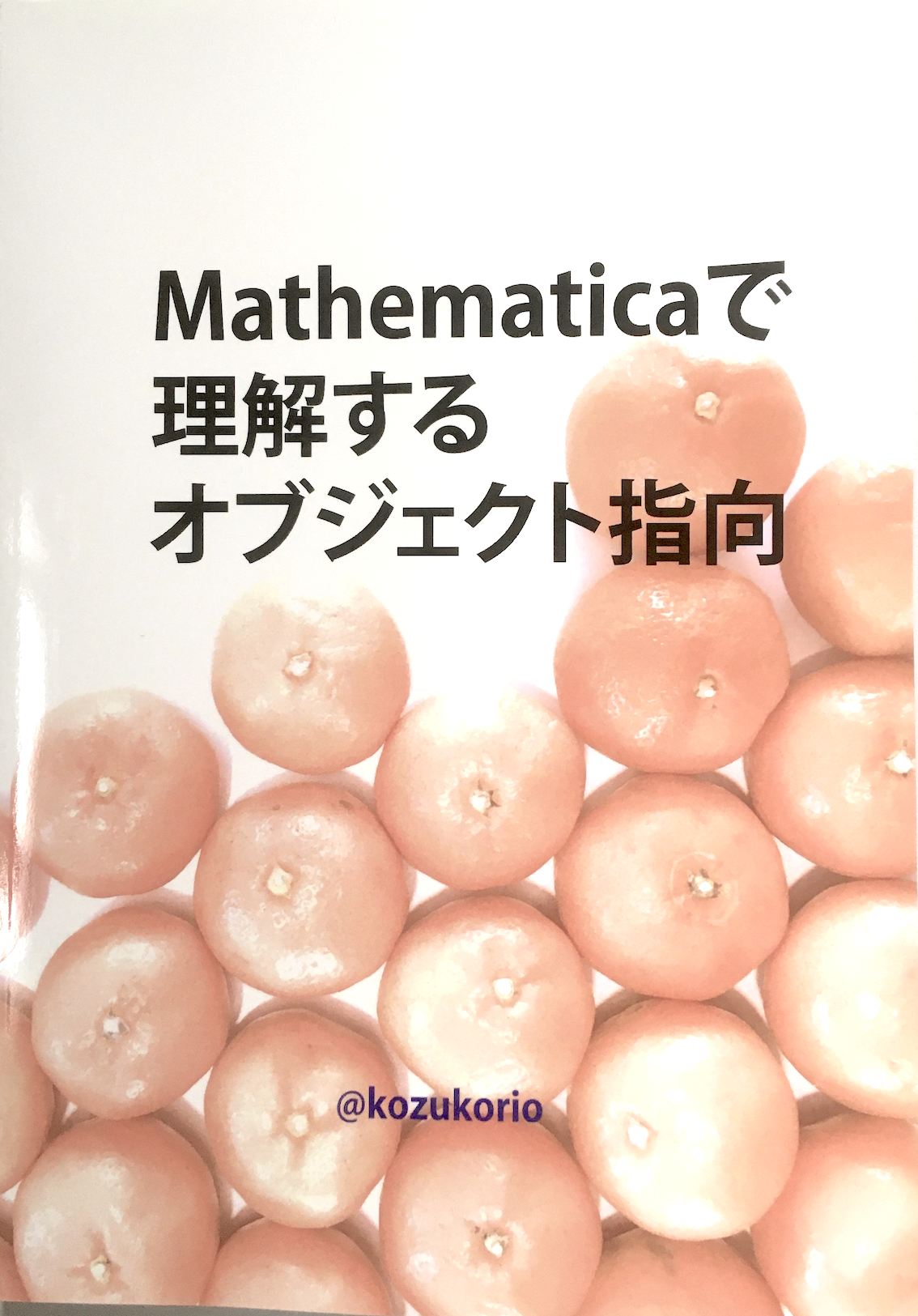

出展する本の題名は「Mathematica崇めよブランク讃えよオブジェクト」という厨二風の題名にした。内容は、これまでに書き溜めてきたものに、このところの進展や、Mathematica研究会のやりとりで生まれたものを書き加えた。サイズはB5にして、ページ数は160ページとなった。厚からず薄からずというところか。

印刷は、ホープツーワンという関西の会社を選んだ。一ヶ月前割りということで、早めにデータを出すと、表紙の加工がおまけで付いてくるということで選んだ。100部印刷して12万円ほどかかったが、オフセット印刷でないプリンタ出力の価格としては、どこの印刷社も大きな価格の違いは無いので、よかろうということで、選んだのだ。ただ、本文はMathematicaからのPDF出力としたのだが、画面上では問題がないのに、プリンタで印刷すると行にズレが起きるという問題が、印刷会社側でも起きて、少しやりとりがあったが、プリンタ側で画像として出力というオプションを選んでもらって、問題は回避された。

表紙をどうするかは試行錯誤があって、最終的には、ダビンチの手稿がオープンソースになっているのを知って、これを使うことにした。また使用する用紙は本文用紙の二倍程度の厚さにし、さらにPP加工という、表紙にフィルムを圧着する加工を加えた。

さて、問題は160ページで1500円の値付けをした、Mathematica本が売れるかどうかだ。MathematicaのObject Oriented Programming 技法そのものに興味を持ってもらえるかどうかだ。技術書典開催に向けて、Twitterに宣伝するのを開始したのであるが、いいねする人は居るのであるが、果たして、購入者が100人に達するかどうか、が今の懸案ということで、その日を迎えたのだ。

ということで、4月14日の技術書典に臨んだのであるが、予想通りというかMathematicaは聞いたことはあるが、それ以上ではないという人が普通であるのは仕方がない。それでも事前チェックしていた人が20ほど居たので、その人たちが軸になって、後は声をかけて懸命に売り込んだ結果、40部ほども頒布することができたのは、まあまあの結果だろう。これは技術書典運営側がこれまでのデータから推定している数値と余り変わらず、一方的なこちらの願望と違うのは仕方がない。

で、残念ながら残った一箱50冊足らずの本は、辛い思いをしてカートに載せて帰る気力はもうすっかり無かったので、計画通り、BOOTH(倉庫)送りとしたのだった。後はまた、順調に倉庫から出荷されるように、ネットを通じた売り込みを続けるしかない。

最終的に赤字となるのは、趣味の出版である以上仕方がないので、実に全く仕方がない。

p.s. 後日、国会図書館に納本して、しばらくしたら、国会図書館から受領書が来た。これで自分の人生の爪痕を一つ増やしたことになった。

(2019/5/13)

p.s. さらに後日、本を保管し注文があった場合に出荷してくれるBOOTHのサービスは、売れもしない保管代のコストが無視できず、受注と商品代回収だけの機能を残して、本そのものは自宅に保管し、受注があったなら自分で発送するという形態とした。

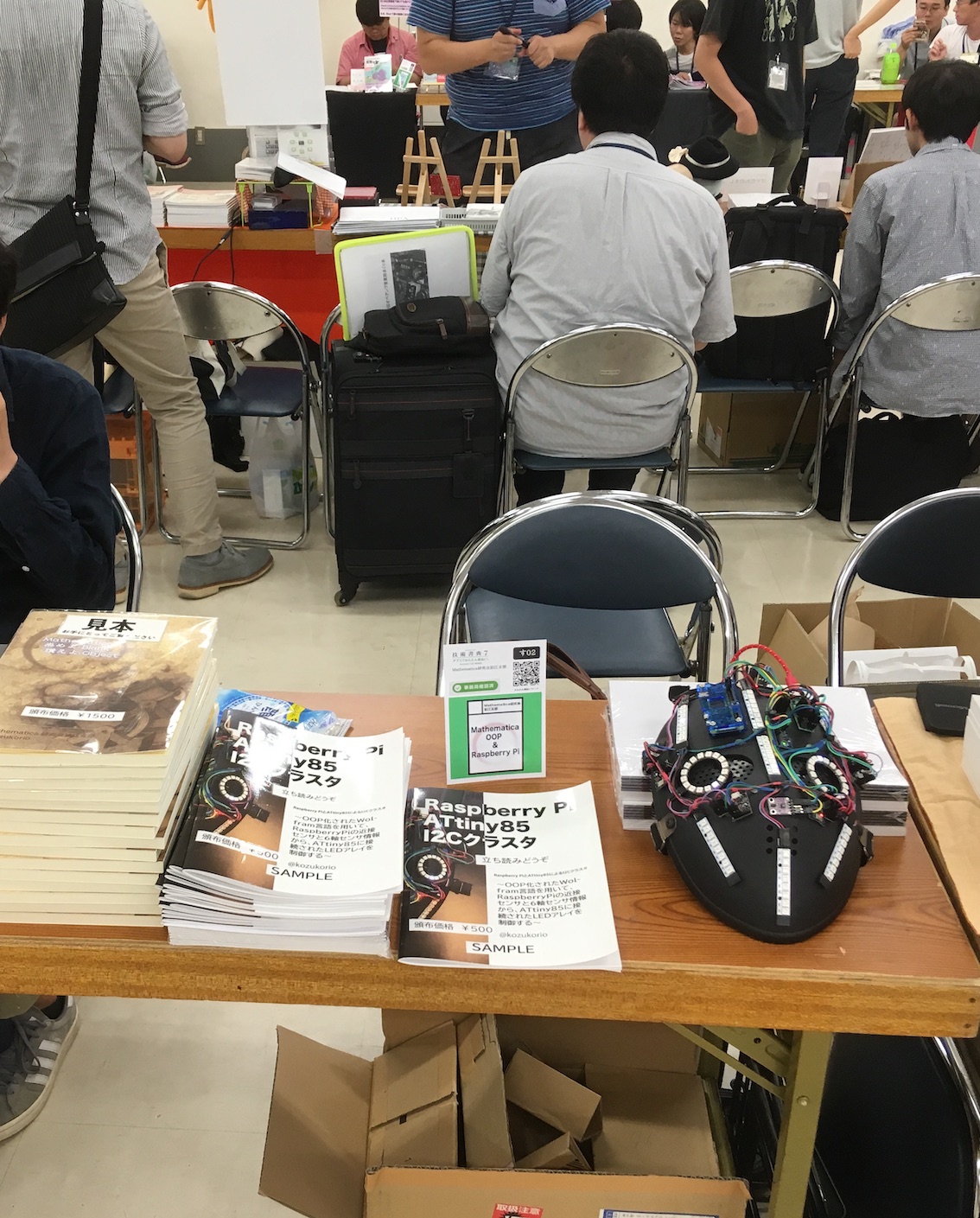

技術書典6に味をしめて、技術諸典7にも出展したのだ。今回の技術書典は運営の配慮で、池袋の会場が1フロアから2フロアに拡大されて、出展サークルの数も大幅に増えたのだった。

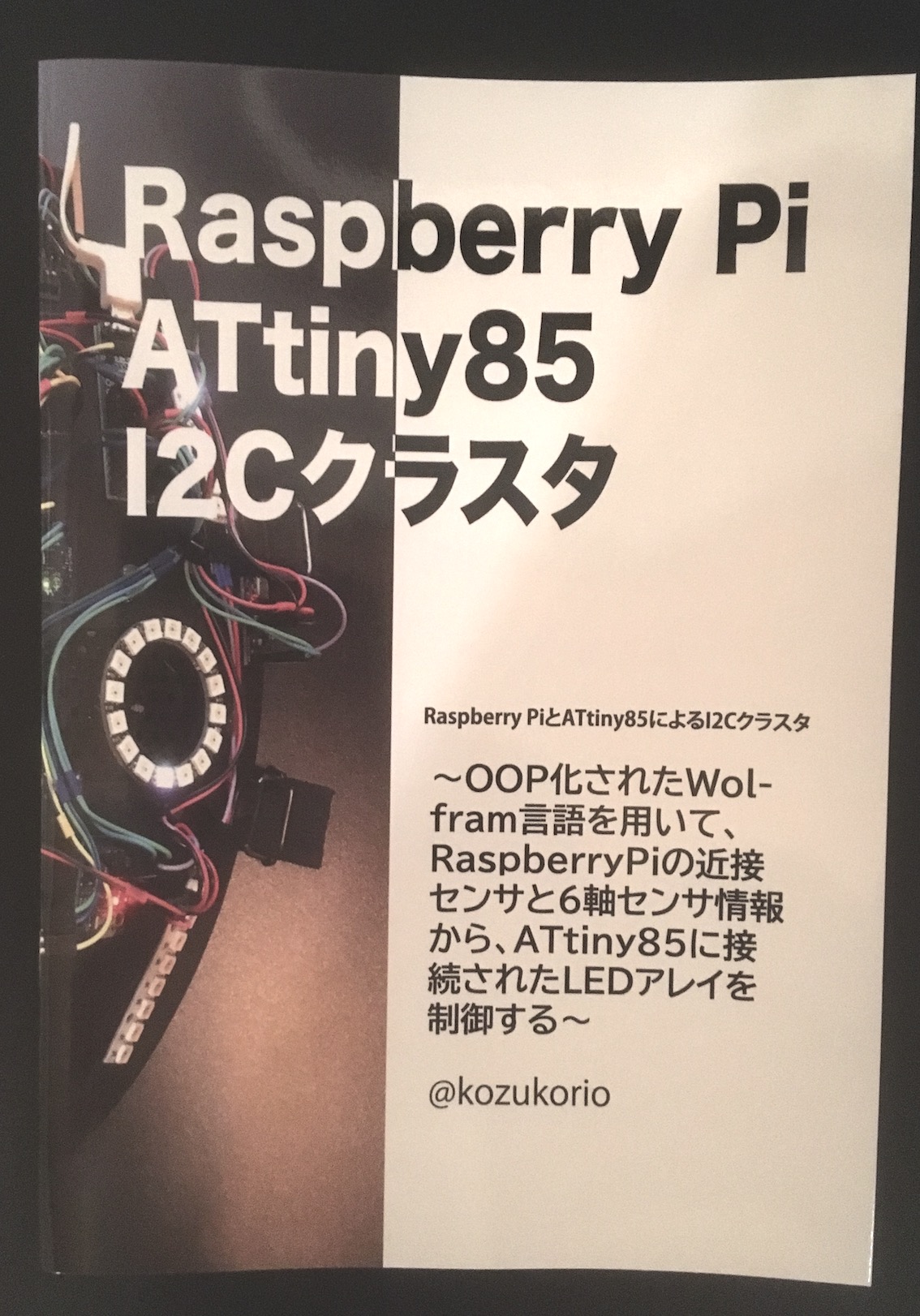

出展するのは既刊の「Mathematica崇めよブランク讃えよオブジェクト」に加えて、新刊の「Raspberry PiとATtiny85によるI2Cクラスタ」とした。中身はbuilders connに出展した、サバゲーマスク上に構築したハードウェアの、ソースコードと回路図だ。

新刊は、前回の轍を踏まないようにと、ページ数と印刷部数を減らしたのだ。印刷会社は、軽印刷が得意のように見えた、西岡総合印刷という会社に決めた。和歌山の会社であったのは後で気付いた。28ページで中綴じ、表紙はカラーでPP処理にした。中綴じなので、部数も少なく抑えることができて、50部。¥13150で仕上げることができた。単価を¥500にしたので、25部も捌ければ御の字ということだ。

ということで、新刊、既刊とも持ち込む部数を減らして、会場に足を踏み入れたのだった。

出店サークルのメンバー数だけで、長い列を作るくらいの盛況であったが、蓋を開けるまではわからない。それでも開場すぐに、予め購入予定であったと思われる客が数人きて、お買い上げ頂いたのであるが、その勢いはすぐに収まってしまって、ポツポツの売り上げとなったのだった。それでも既刊新刊合わせて、30部くらいは売れただろうか。予想通りとも言える出来なので、まあ良かろうと。

親に連れられてやって来た子供に、マスクを光らせて見せて、面白がらせたのは良かった。

(2019/9/22)

p.s.

この本も国会図書館に納本したので、令和元年10月17日付けで、納本を受け取ったと言う通知が来た。

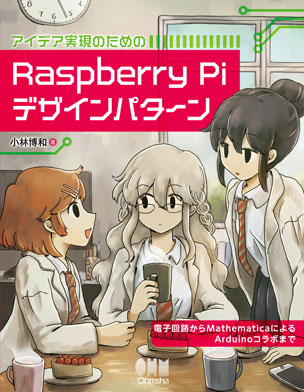

2018年のMakerFairに出展していた折に、RaspberryPi Zeroの開発冊子をサンプルに出していたら、オーム社の関係者に声を掛けて頂いて、それから一年、紆余曲折があったものの、出版することになった。商業的に成功すると見込んで貰った出版社には感謝しかない。

タイトルは結局のところ、こちらの意見も取り入れてもらって、 「アイデア実現のための Raspberry Piデザインパターン 電子回路からMathematicaによるArduinoコラボまで」となった。本文のポイントをあまり小さくも出来ないという、出版社側の判断だろうが、全体のページ数も増えてしまって、342ページの仕上がりとなった。自分だったら、9ポイントにして虫眼鏡が無ければ、読めない本にしてしまったかも知れないな。

宣伝フレーズとして、

「Raspberry Piでアイデアを自由自在に実現するためのデザインパターンを整理。

本書は、Raspberry Piを使ってアイデアを自由自在に実現するための、デザインパターンを整理した書籍です。

Raspberry Piの入門書を読んだだけでは、思いついたアイデアをもとに、実際に動く電子工作を製作することはほぼ不可能です。

本書では、アイデア実現に必要なソフトウェア、ハードウェア、部品の集め方、配線などのノウハウを、パターンメイドの方法でわかりやすく紹介しています。

ハードウェアを買い集めて、実際にハードウェアとソフトウェアを組んでみようと思い立った際に、ぜひ一読ください。

このような方におすすめ

高専・専門学校・大学・高校等の学生

電子工作を趣味とする方」

と、ほぼこちらの意見を取り入れてもらった。

印税は8%だけれど、著者が出版社の承諾なしに、内容の一部を自由に利用可能、という一文を契約書に盛り込むことが出来たのは、上出来だと思われる。

(2019/10/19)

p.s.

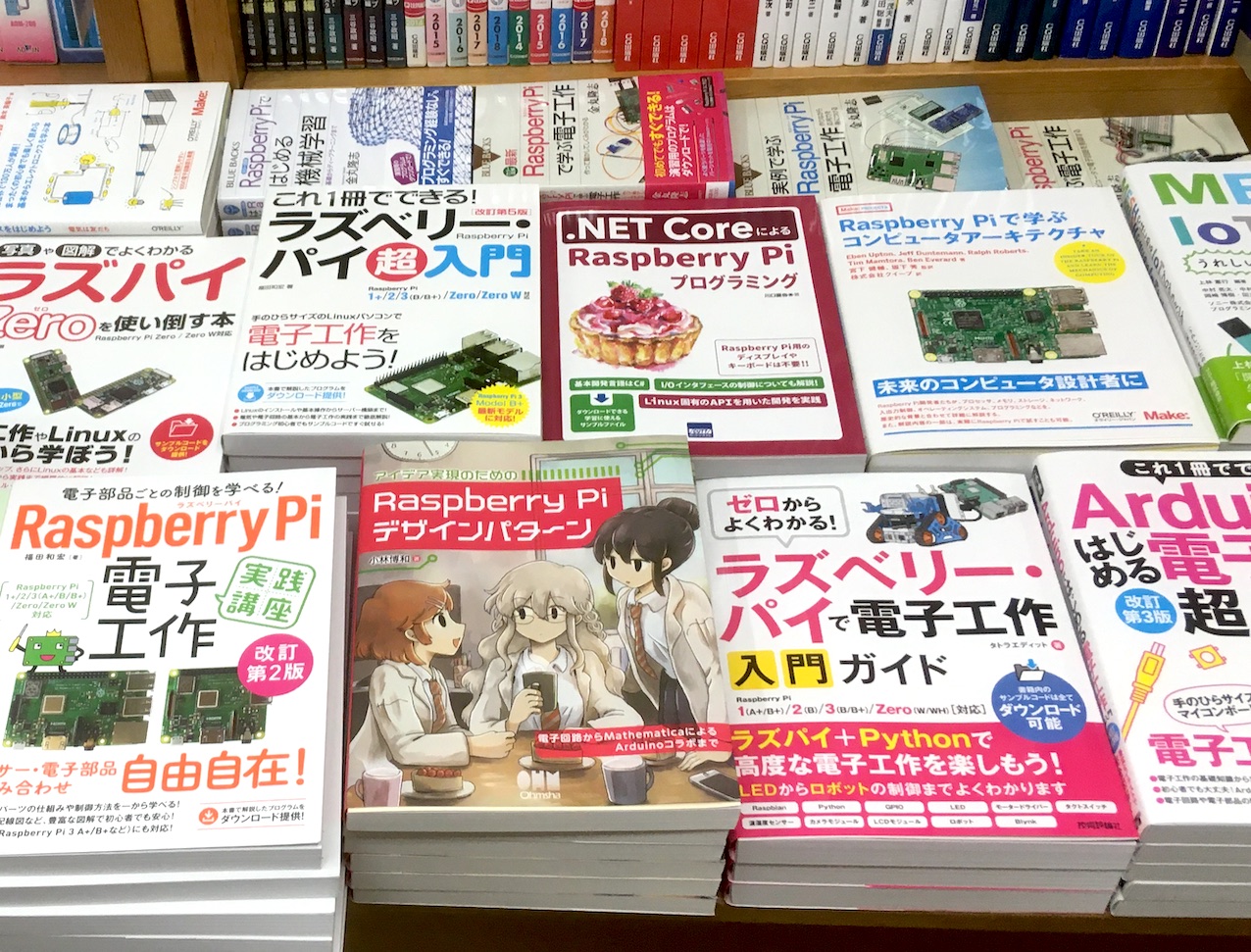

出版されたのが嬉しくて、新宿に出たついでに、紀伊国屋に並んでいるか確かめに行ったら、新刊なので平積みされていた。

2020年の技術書典8に、今度こそは売れるかと勢い込んで、印刷も売れ残りを出さないように40部に抑えたのに、コロナがヤバいと言うことになって、中止になってしまった。でも、運営が頑張って、急遽オンラインストアに切り替えてくれだので、3冊だけ売れた。残念だが、仕方がない。

運営のオンラインショップには10冊送ったが、売れ残りが着払いで送られてきたので、これもまた仕方がない。国会図書館に例の通り納本もしたのだ。

技術書典6に出展した、技術本から、色々と進展した内容をつけ加えて、全体を整理したものとも言えるのだが、売れなかったとはいえ、取りまとめることが出来たのは良かった。と言うしかない。

(2020/4/24)

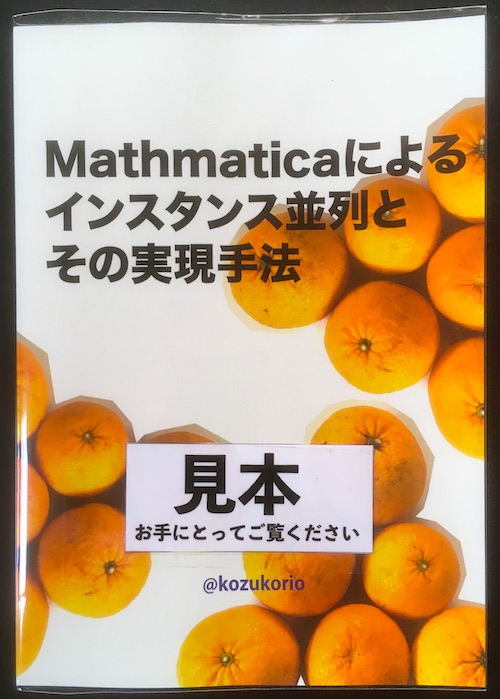

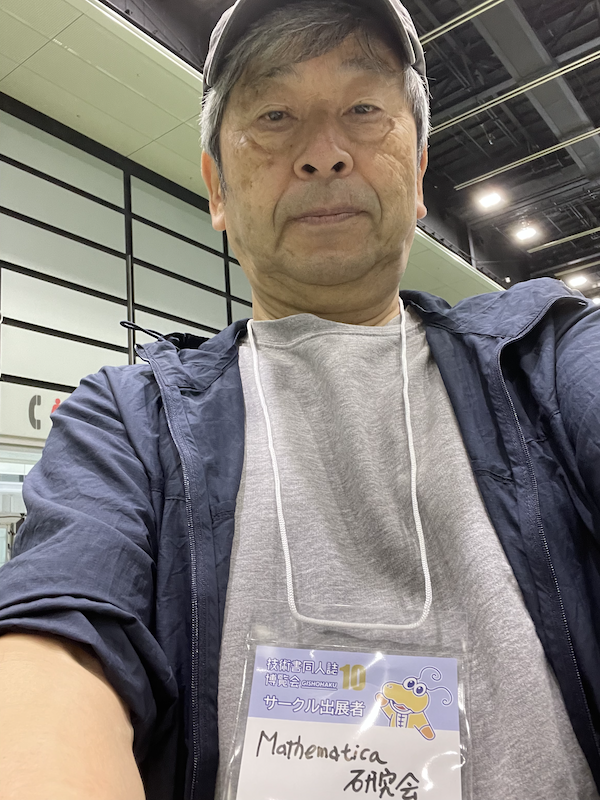

xx禁止条例を掻い潜って、技術書典に先駆けて技博がオフライン博覧会を開くというので、申し込んだのだ。用意したのは、新刊「Mathematicaによるインスタンス並列とその実現方法」なのだ。ページ数は120p、もう少し説明を増やしてページ数を増やしても良かったかな。

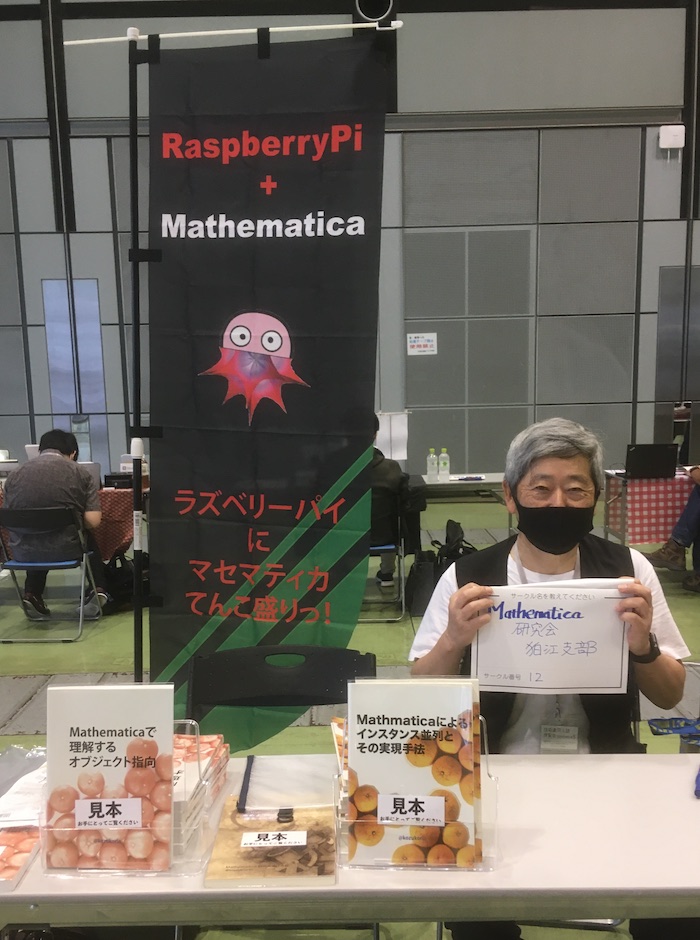

技術書同人博覧会は、大田区蒲田の産業プラザ大展示ホールをホームにしているのだ。例年なら、この大ホールが展示と来館者で埋まる筈が、一時的な滞在者を減らすために入場制限したり、展示者そのものが数少なかったりで、少し寂しい感じもするが、主催者側の頑張りには、感謝するしかないのだ。

今回は、新刊の他に、昨年展示する筈だった「Mathematicaで理解するオブジェクト指向」も展示した。で、肝心の頒布なんだが、何と、新刊と既刊合わせて、13冊を頒布することが出来た。設定目標は2冊だったので、素直に嬉しい。次回への弾みがついた、気がする。まだ、何も考えていないのだが。

先に技術書典があったのだが、電子媒体も準備することという縛りが有って、電子化をどういう風にするかと考えていた途中だったので、パスして、名古屋で開催するという技術書同人誌博覧会第8回の方に参加したのだった。名古屋に行きたかったというのもあるのだが。

準備した新刊は、Wolfram Communityに、Graph Editor ver.2 powered by the Object Oriented Programmingと題して投稿した内容を薄い冊子にしたものだ。MathematicaでGUIプログラミングして、マウスでグラフを作成する。ターゲットは首都高のループ検出なのだが、出来上がったプログラムをメインテンスしようとしたら、にっちもさっちも行かなくなったのを何とかしようとしてます、なかなか上手く行かないけれど、という内容なのだ。抑もGUIの仕様や動作の記述というものを簡明にできるのかという疑問も有って、いまだに疑問のままなのだ。

とりあえず、冊子工房という印刷所に30部ほど印刷してもらったのを10部ほど持ち込み、これに旧刊を加えたのだが、こっちも部数を押さえたので、以前から後生大事に持っている小さめのスーツケースに収まったのだった。行きは、JR東海ツアーズのこだま切符で、コストを抑えて行くことにして、これを申し込み、宿はHafhで名古屋の中心部のホテルに2泊予約したのだった。

今回の技書博、まだコロナの影響が残っているせいか、20サークル弱の参加で、会場はOSC(オープンソースカンファレンス)と相乗りとなったのだ、それでも事務局はやる気を出して、本番の打ち上げ前に、前夜祭と称して、名古屋栄で飲み会を開くなど、頑張っていたのだ。

で、肝心の技書博のブース、二、三部も売れれば良いかと思っていたが、10部弱の頒布となったので、お買い上げありがとう、ということとなった。終了後は、OSCの連中と一緒に場所を変えて、名古屋のサッポロビール園で焼肉となり、会場でおそらく自分が一番年寄りで有ったのだろうが、あまり出しゃばらずに、皆さんのお話を聞くという立場を守ったので、それなりに若い、とは言っても中心は40代であるが、皆さんの話が聞けてよかった。

ホテルは素泊まりなので、ホテル対面にあった果物屋の喫茶室で、二日ともモーニングを食べて、名古屋は、前夜祭の居酒屋でも感じたことだが、コストパフォーマンスが良いな。さすが名古屋、という感想を得た。

(2023.5.28)

コロナも厄災も下火になったようで、第15回の技術書典はいつもの池袋サンシャインの文化ホールに戻ったのだ。サークルの参加も久方振りの賑わいで、ズラリと机が並んだのだ。

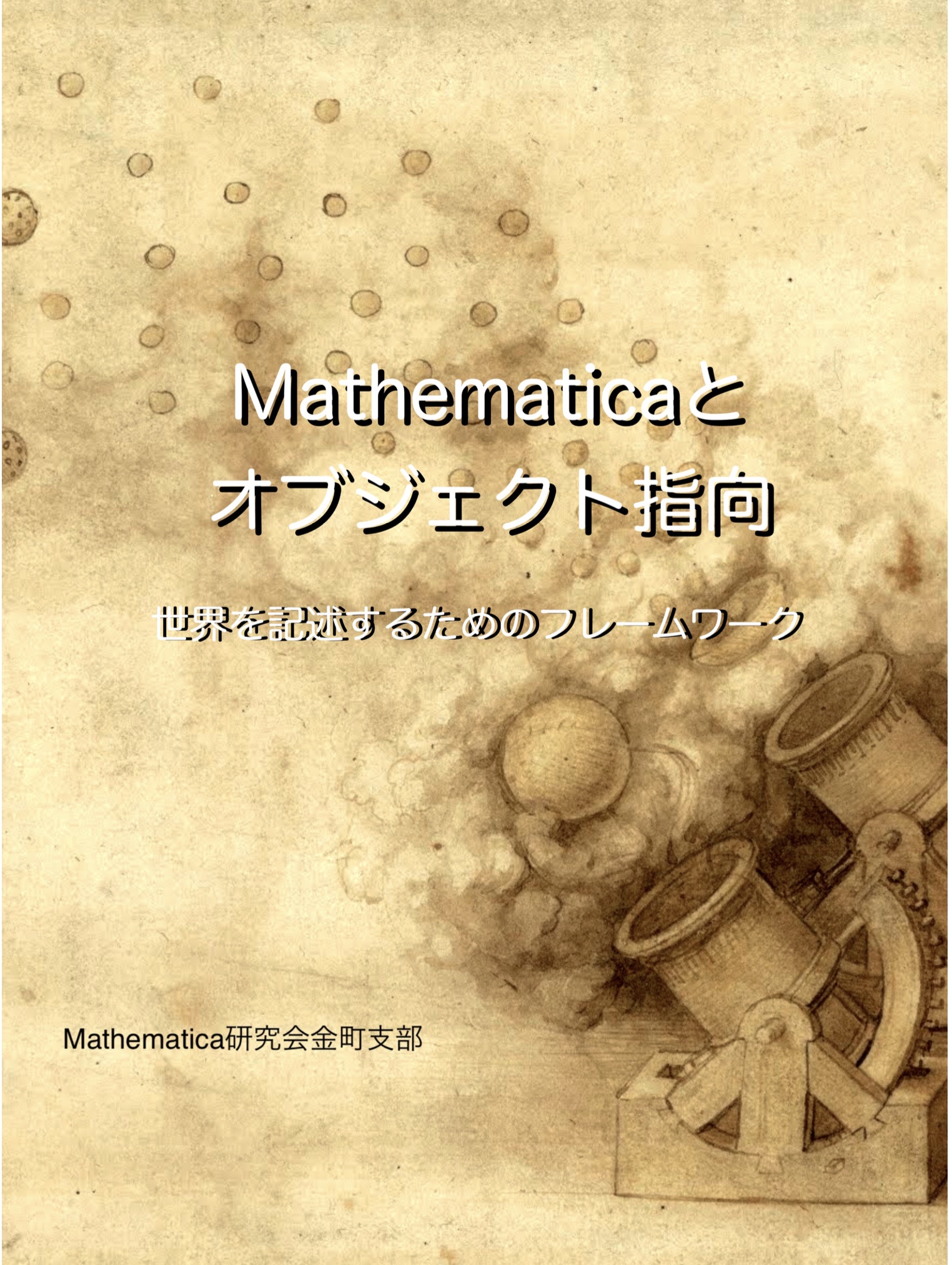

さて、今回は新刊を提げて参加したのだ。どうして出来たのかと言えば、実に7年越しのMathematicaアプリケーションの改善案に一応の目安を得て、それをまとめることが出来たからだ。何がこのGraph Editorアプリのネックだったかと言えば、イベントハンドラーとOOPの結合した仕組みになっていて、特にイベントハンドラー周りが複雑極まりないことになって、メンテもできない状態になっていたのだ。題名は「Mathematicaとオブジェクト指向」副題に「世界を記述するためのフレームワーク」とした。

で、イベントハンドラーのイベントの記述を関数化して、イベントハンドラー関数の本体と切り離し出来る事に気づいて、プログラムを書き直すことに成功したからだ。前回の名古屋の技書博では、このアイデアが煮詰まっていなくて、生煮えの新刊を出してしまったという、慚愧の念が晴れなかったのだ。

それと同時にOOPのキモは所謂、カプセル化でもポリモルフィズムでも、継承でも無いことを主張する、という方針に切り替えたので、本の記述自体がスッキリとしたのだ。

とは言っても、何十部と頒布できるとは到底思えず、とりあえず余裕をみて、新刊10部、見本2部を会場に持ち込んだのだった。会場の自分のサークル(Mathematica研究会金町支部とした)の机に資料をセッティングしたら直ぐに、後ろの机のサークルの人が早速、一部購入してくれて、実に有難い。その後もポツポツと捌けて、会場終了の30分程前には、最後の1部もお買い上げ頂いて、めでたしめでたし、と相なったのだった。という訳で、気分よく家路を辿る事になったのだった。

(2023.11.12)

さて、前回の技術書典と同じ刊行物でも、まだ新刊と称してもまあ良かろう、ということで、十冊持ち込んだ、2、3部も売れれば御の字と踏んでいたのだが、思いがけずも5部程売れて、気をよくしたのだった。技術書典の項では説明しなかったのだが、従来の刊行物と似ているが大いに違う。どこが違うかと言えば、言わばポリシーが違うのだな。これまではオブジェクト指向について控えた記述をしていた。つまりは、Mathematicaで実現したオブジェクト指向が、世の中一般に理解されているオブジェクト思考と同じものであるかどうか、について留意していて、記述もそのようなポリシーにしてあったのだが、ここに来て、Mathematicaで記述したオブジェクト指向は、巷で言われているようなものではなく、もっと広いものである、と主張することにしようと考えたのである。なので副題も、「世界を記述するためのフレームワーク」と大きく出たのだ。

実際、見直して見れば、関数の二重定義に始まるパラダイムは、継承とかカプセル化とかポルモルフィズムなどではなく、インスタンスの集合を扱う手法であり、メモリへのデプロイから発展する並列計算手法であり、インスタンスの時間発展性を扱う手法であることが明らかになったからだ。

またUpset関数を使った例は、全てSet関数に書き換えたのも大きいな。

技術書典のマーケティングの一環で、出品された技術本を紹介するYoutubeがあるのだが、ちょっと取り扱いが分からない、というような紹介をされていたので、まあ、そうなるのも仕方あるまいと思った本が、この日、Mathematicaユーザーでもない方々に、5部もお買い上げ頂いたというのは、実に有難い。

技書博が技術書典と違って良いところは、技書博の方がまだアマチュアらしさが残っているところで、今回も会場に入る前にコンビニでお昼の握り飯を買って行ったら、スポンサーから弁当が出ることになりましたのアナウンスがあって、井泉ののり弁をチョイスしたのだ。弁当の配給を受けている時に、弁当はあるのだがお茶のペットボトルが切れてしまったなどという、アマチュアらしさが出たりして微笑ましいのだ。イベントが終わってから参加者全員で、肉寿司で有名な蒲田の店で打ち上げをするというのも、いかにも若者らしいのだが、年寄りとしては肉尽くしはどうかと、打ち上げには参加せずに退散したのだ。このあたりは自分が年齢からも例外の位置に居ることが明らかになってきたのが、如何にも仕方がない。

(2023.11.25)

前回に引き続き、技術書同人誌博覧会、略して技書博に参加したのだ。実は前回の時に、次も出さないかと言われて、新刊を出すのは難しいですねと答えたところ、既刊でも良いから、という返事をいただいて、それなら出しますということで参加したのだ。まあ、前回はコロナの取り扱いに落ち着きが出たばかりの時で、物足りないところもあったので、参加する気満々ということとなったのだな。

さて、前回の反響の状況を考えると数部も捌ければ御の字だろうということで、8部ほど持ち込み、それでも4部もお買い上げ頂いたので、買い上げて頂いた人には感謝しかない。とは言っても、Mathematicaのオブジェクト指向の話が一体全体、どんな役に立つのだろうという話になると、確かにどんな役に立つのか、書いた本人にも不明なので、モヤモヤとした感が残るのは拭えないな。

前回もそうだったが、技書博は同人っぽさとでも言うべき感じが残っていて、昼飯におにぎりまで配布されたので、一人参加なので、ありがたいことだ。ついでに、若い人の話でも聞いてみようかと、懇親会にまで参加したのだ。どこからか樽酒まで届いていて、振る舞われたのだが、これは長い列ができていたので、パスした。そもそもこの懇親会に残った人は若い現役の人たち、学校出てから数年、と言う感じの人ばかりで、聞き耳は立てるものの到底、話の輪に入るような状況にないのだ。

と言うことで、ビールひと缶、サワーひと缶あけたあたりで退散することとした。

(2024.5.13)

池袋の技術書典は1年ぶりであるな。技術書展は半年毎であるので、参加を一回とばしたことになる。祝日だったせいもあるか、運営発表で来訪者が2600名を数えたという。出展サークルも、初めて見た数の多さで、文化会館のDフロアの端までサークルの机が並んで、まずはご同慶の至りであるな。

持ち込んだのは、丁度一年前に、この技術書典に新刊として持ち込んだ「Mathematicaとオブジェクト指向」と、新刊だが薄い中綴じ冊子である「Mathematicaは世界記述のフレームワーク」であるな。中綴じの冊子の方は、この後に予定されているMathematica研究会の発表会に、ハンドアウトとして持ち込むつもりで、作ったものだ。会場で改めてチェックしたら、印刷のフォントの種類が乱れていて、PDF化にもう少し気を使うべきだったかと。

それでも思いがけず、旧刊の方が持ち込んだ5部全部を完売、新刊の方は100円の値付けのためもあったか、10部程も売れて、まずまずの成果となった。面白かったのは、隣のブースの出店者が、開始早々、旧刊をお買い上げ頂いたのであるが、その買い上げて頂いた旧刊を熱心に読まれていて、ブースに客が来ているのにほったらかしで、こちらとしては、嬉しいやら、それで良いのかとハラハラしたり。

(2024.11.3)

まだまだ、上梓する予定だ。