■ 海外用のSimを発注 (2016年2月28日)

まずは発注(2016年2月28日)

BabyMetalを観るためにイギリスに行く事にして、さて、向こうでも地図を見たり地下鉄の路線図を見たり、メールを受けたり送ったりしなくてはならない。こういうこともあろうと、sim-freeのiPhone 5Sにしてあるので、オプションは色々と選べるのがよい。

それでは、どういうオプションがあるかと言うと、こっちで世界各国で使えるsimを購入しておく、あっちに到着したら空港でsimを買う、があって、リーズナブルな価格で、かつネットの使えない状態をできるだけ避ける、という条件を付けると、実際のところ、あっちの空港で買うのが妥当であろうという結論となるだろう。

じゃ空港の販売ブースでsimを買うとして、simの交換とアクティベーションはしてもらえると思われるが、交換して外したsimを大事に持ち運ばなくてはならない、こっちに戻ってきたなら、自分でまた取り替えなければならない。とすると、あんなに小さなsimを旅行中に無くさないようにするには、どうしたらよいかというのが次の問題となる。ググると、SDカードのケースが良いとか、専用のsimケースが良いだのの記事があって、どちらも財布に入れて持ち歩くことになりそうだ。少し面倒である。

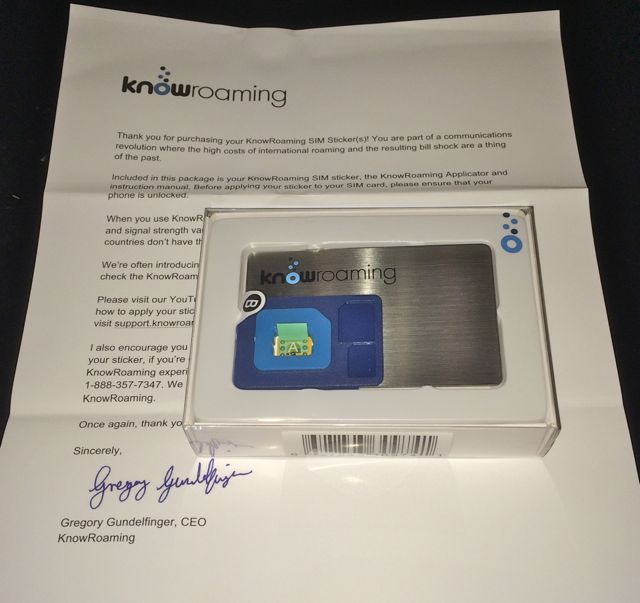

小さな箱が送られてきた

で、さらに調べるとホームのsimがプロバイダーを探し出せない時、つまり外国に入った時に、自動的に現地のプロバイダーに切り替わるというKnowRoamingというモノを見つけた。調べると短期間であれば、データ通信もそこそこの金額の上限が設定されており、電話番号も只で米国の番号が付いて来て、SMSも使えて、まあまあの値段である。その仕掛けは、既存のsimの表面にICを貼付けて、これがsimに行く信号を途中でトラップする仕組みになっている。外国に行って日本のsim提供会社の電波が見つからない場合、トラップしたICが元のsimの代わりに、現地の携帯電話会社と通信を開始する仕組みだ。課金や設定は、iOSのアプリでできるようになっている。

本体が$30で送料が$5。最初に$5がチャージされていて、twitterで呟けばさらに$5のチャージが付加されて、実際のところ$25で買うことができる。データ通信のためのunlimitedパッケージが$8/dayであるので、十分に許容範囲であろう、ということでポチったのである。さらに、このsimはほぼ全世界をカバーしているのだ。

パーツが到着(2016年3月9日)

IC貼付けのための治具とアンビル、取り説など

受注メールでは、受注後15日くらい掛かるかも、という話が書いてあったが、前倒しで到着した。好感が持てるな。

取付け手順はyoutubeにもアップされていて、一目瞭然である。まず、iPhoneの電源を切って、simスライダを取り出し、simを外しておいて、まず、KnowRoamingセットアップのための治具に付いている、シールAを剥がすと底にICが見えて、その上にsimをはめ込む。次にプラスチック・アンビルを上から押し込んで20秒間、親指で押せとな。なるほど。次に治具全体をひっくり返して、シールBを剥がすと、元のsimにKnowRoamingのICが貼り付いた状態で、simが取り出せる。これを、iPhoneのsimスライダに乗せて、iPhoneに戻すと。

次にKnowRoamingのアプリをダウンロードして、これを起動すると、ICのIDを要求される。ICのIDってどこにあるんだろうと、一瞬迷うが、アプリを動かすと、アプリからSMSサービスが起動して、特殊な番号に電話をかけようとする。この番号がICにフックされて、ICのIDを返してくる。なるほどね。で、このIDを書き留めて、アプリに教えてやる。その後、連絡用アドレスとユーザIDを設定すれば、アプリがKnowRoamingに繋げて、セットアップは完了するのだ。その後、KnowRoamingからフリーの米国電話番号と英国電話番号がダウンロード設定されて、クレジットチャージをして置けば、英国に着いたら、simに乗っかっているICが勝手に電話会社の電波を捕まえて、この電話番号で電話とSMSが使えるようになる。データ通信は、1〜3日パックをクレジットから購入すれば、使い放題になるわけだ。

というわけで、通信環境は整ったな。まだ、実際に使用を開始していないのだが、この会社、かなりのスマートさであるな。あと、またクレジットチャージはしていないのだが、出発の一週間程前にセットすればよかろう。

p.s.電話回線の自動切り換えはうまく働いた。SMSとデータ利用で、課金も3日で$30程度であったので妥当であろう。手間取ったのはデータ通信のための構成プロファイルの設定で、WiFiとの取り合いがある気配がしたし、IIJの構成プロファイルの削除が求められたり(帰国後はKnowRoamingの構成プロファイルは残ったままで十分だった)して、手間取ったのだが、総論としては十分な働きをしてもらった。(2016.4.4)

top■ JBLのBlueThoothスピーカーを購入 (2016年5月13日)

JBL FLIP3

普段は本棚に押し込んだBOSEを聞いているのだが、別室で音楽を聞くにはどうしているかと言えば、古いコンボから残しておいたスピーカーを、雑誌の付録に付いて来たアンプにつなぎ、アンプには、手持ちのiPhoneからのアナログを出力をつなぐ、というようなエコロジカルな手法をとってきたのだが、我慢できる程度の音で、いちいち接続するという不便は、やはり忍んできた、と形容してもよいであろう。

たまたま、Mathematicaの同好の集いで、プログラムを発表する機会を得て、そのうちの一部分でサウンドを作るプログラムを動かそうと考えた。ところがMacBook Airでは、全く低音が出ず、これではプレゼンそのものがしょぼくなってしまう、と考えた。

で、兼ねてから色々調べてあった、BlueToothスピーカーにするのに、よい機会であろうと。以前に目星をつけてあったのはJawBornのものであったが、BOSEの新作もよさげであるという情報も仕入れておいて、量販店に寄ってみたのだ。店には親切な店員さんが視聴をさせてくれて、あれこれと紹介もしてくれた。最終的にはJBLとBOSEのどちらにしようか、ということになって、かなり迷ったのであるが、JBLの方が形からみて、バッグに入れた持ち運びにはベターであろう、ということで選んだのである。

家に戻って鳴らしてみると、もちろん古いコンボのスピーカーとは段違いで、技術の進歩を感じるな。電源をon/offする度に、スピーカーが唸るのは、好みによるであろうが、自分としてはこういうギミックは嫌いじゃない。ということで、良い買い物であったと思う。

top■ Web pageの引っ越し (2016年10月6日)

このホームページを皆さんに見てもらうために、DropboxにPublicフォルダを置くと、アクセス権がオープンになって、webページを自動的にホスティングしてくれるというサービスを、便利に利用させて頂いてきたのだが、10月4日にいきなり、このサービスが使えなくなった。調べてみるとweb-hostingサービスが中止された模様で、そりゃ、セキュリティの観点からは、これが弱点になるのは分かるから仕方がない。Google driveやらOne driveなんかも、このホスティングを終了させたらしい。無料から有料サービスに変更すれば、来年の8月までは、ホスティングは継続されるというのだが、月々¥1200の出費となる。勿論、容量は1TBにまで拡大されるのだが、ネットワークの速度を考えると、これほどの容量は使い切れない気がする。

どちらにしても、あと1年しか残された期間がなくて、さてどうしようか。元々はhi-hoのwebホスティングを利用していたのだが、100MBしか容量が用意されていなくて、Dropboxに移行したという経緯があるのだ。webサーバーサービスは多数あるのだが、昔ながらのサーバーサービスは相変わらずftpアップロードを使わざるを得ないなど、如何にも古くさい。

あれこれググると、GitHubのpagesという静的webサービスが格好よさげである。というよりも、スタティックなwebページを簡単にデプロイする、というのがツールとして見直されているらしい。AmazonのS3のサービスも良いように見える。

総合的にはS3にするとして、今すぐというわけには行かないし、数少ない読者に対する、URLの変更の通知期間は、移行までに一ヶ月は必要だろう。ということで、とりあえず、Dropboxを有料版にアップグレードして、webページを以前の通りに見えるようにしたわけである。

p.s.(2016年10月9,10日)

静的ウェブホスティングの設定を終えても、うまくウェブページが見えない。ブラウザ上で展開されるのではなくて、ページがダウンロードされてしまうのだ。しばらく悩んだが、メタデータの値が、デフォルトでは、"application/octet-stream"となっていて、これを必要なファイルタイプ、すなわち、text/html,text/css,img/jpgのように変更しなければならないことが、わかった。しかも、s3のコンソールからファイルをアップロードすると、メタデータの値はデフォルトになってしまうのだ。

このあたりのContentTypeの扱いについては"https://siguniang.wordpress.com/2014/05/14/update-s3-object-content-type-via-awscli/"にあって、cpコマンドやSyncではコピー元のContentTypeがguessされるというから、コンソールからファイルをアップロードするべきではない、という結論となる。

とは言っても、CUIでは直に面倒になるのは分かっているので、どうしようかと考えたら、CyberduckやTransmitが、s3に対応していて、editorも使えることが分かった。Transmitはuploadの時にメタデータを元ファイルの形式からguessするようなのだが、¥4000もする高いソフトなので、取り敢えずCyberduckをインストールしてみた。

その他にもDropboxのweb-hostingとs3のそれとを比べると、s3の方がhtmlの記述に厳しいようで、charsetの書き方だとか、ccsファイルの読み取り位置だとかで、かなりの修正が必要となったのは、仕方がない。

top■ iMacのメモリ増設 (2016年10月9日)

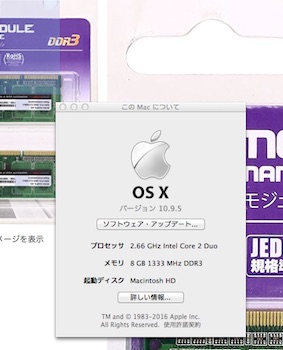

4GBから8GBヘ

メインのMacは、iMac 24-inch,Early 2009、というかなり来ているマシンだが、MathematicaでOOPプログラムを書くと、garbage collectionがうまく働かないらしくて、ハングアップを繰り返すようになった。

で、いまさらに思いついてメモリを増設することにした。ググってみると数年前にメモリを増設したという記事があって、"シー・エフ・デー販売 Elixir ノートPC用メモリ DDR3-1333(PC3-10600) SODIMM CL9 4GB 2枚セット W3N1333Q-4G, ¥11,800"が使えるという。

Amazonで見ると、その後継品の、"CFD販売 ノートPC用メモリ PC-10600(DDR3-1333) 4GB×2枚 204pin SO-DIMM (無期限保証)(Panramシリーズ) W3N1333PS-4G, ¥4,231"というのが出ていて、これは替えるべきだろうと。

基本的には互換の筈であるが、使えない可能性もある。けれども価格を考えれば、うまく動かなくてもまあ良いか、ということでポチった。数日でメモリは届いて、取り替えた結果、無事に動いた。メモリは4GBから8GBとなって、めでたしめでたし。

■ mini-cardの発注 (2016年11月13日)

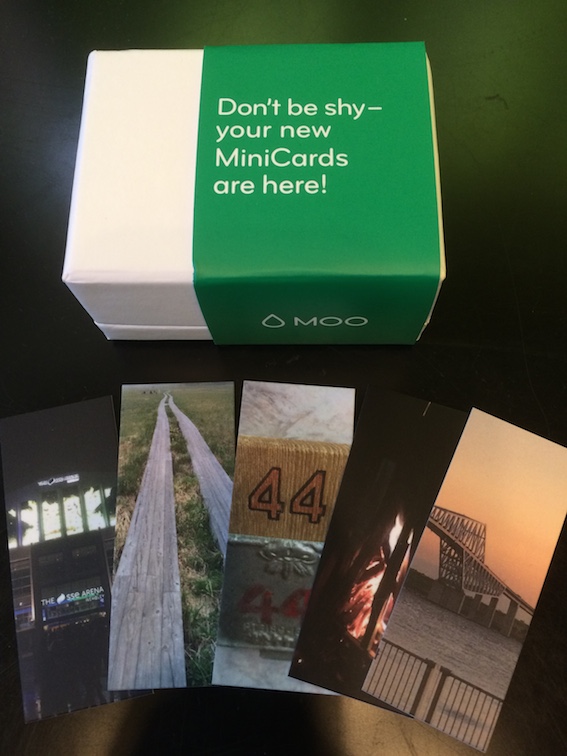

moo mini-card

さて、サラリーマン時代には重要なアイテムの一つが名刺であったのだが、勤め人でなくなると名刺というものは、ほぼ必要がないのが当然である。学校の講師というのはどういうわけか、名刺を交換する習慣はないようで、准教授あたりのポストを得てから名刺を出すような気配を感ずる。であるから、講師の類いであっても名刺は必要ないのである。

ただ、月に一度程、顔を出しているMatematica研究会は出席者が、会社勤めのメンバーが多く、初対面では名刺を交換する様子である。様子であるというのは、初回から名刺を準備していない言い訳に、名刺を切らしておりまして等と、いかにも面倒くさいので、あなた様には名刺なんぞあげないのだ、という雰囲気を出していると思われても仕方のない態度であったので、いまさらどうでもよかったのだが、交通費を出してくれるMathematica研究会に行けることとなって、名刺くらいは用意した方が良いであろう、ということになったのだ。

そこで、以前にも作ったことのあるMOO-mini-cardを作ることにした。前回に100枚印刷したものの残りが、また大分にあったのだが、home-pageのURLを変更したので、古いURLが印刷されているものは、すでに名刺として使うのはどうかということになったのだ。

mooは手持ちの写真をFlickerに上げておいて、そこからmooにログインすればFlickerの写真を名刺の裏に印刷することが出来て、しかも写真は名刺一枚毎に替えることもできるという名刺作成サービスなのである。値段は送料こみで、100枚で£13.69であるから、日本で印刷するのとそう変わらない。

ということで、発注したら、見積もりより大分に早く到着したのである。

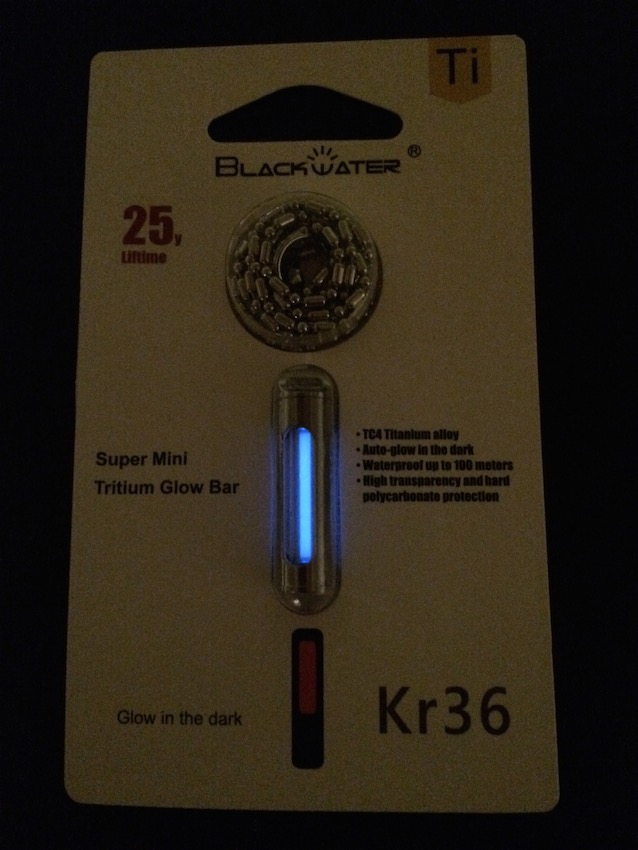

■ Tritium Glow Bar (2016年12月14日)

trithium glow bar

三重水素たるトリチウムは、物品として1GBq以上を装備するものは規制対象であるのだが、逆に言えば、それ以下であれば規制されるものではない、ということだ。

ということで、トリチウムから発せられるβ線を蛍光物質に当てて光らせる、キーホルダーがAmazonで販売されているのを見つけて、ポチってみた。販売されているのであるから、1GBqに満たないものであろうと言うのが、購入根拠であって、さすがトリチウムをエネルギー源としているので、説明書によれば25年間は発光し続けるのだという。トリチウムはガス状態でガラスチューブに封入されているようだ。

実際のところトリチウムがどれだけ入っているのかははっきりしない。中国製であるので、トリチウムを何処で製造してどのように流通したのかも不明であるが、おそらく数Gbqには達しないというレベルであろう。

配送されてきたものを暗がりで見ると、確かに光っている。光っていると言ってもボンヤリとであって、暗闇に慣れた目であればはっきりと視認できるというレベルである。

トリチウムの半減期は12年であるから、これが1/4になるまでは光る筈であるが、確かめようもない。ただこうして本当の放射性物質を手にしてみると、物質の化学反応と違う、生物の存在期間を超えた、何ものかという感じは強く、プルトニウム電池を搭載したボイジャーが今もなお飛行を続けているという、永遠に近い何かを感じることができる。

■ Raspberrypi Zeroを輸入 (2017年1月20日)

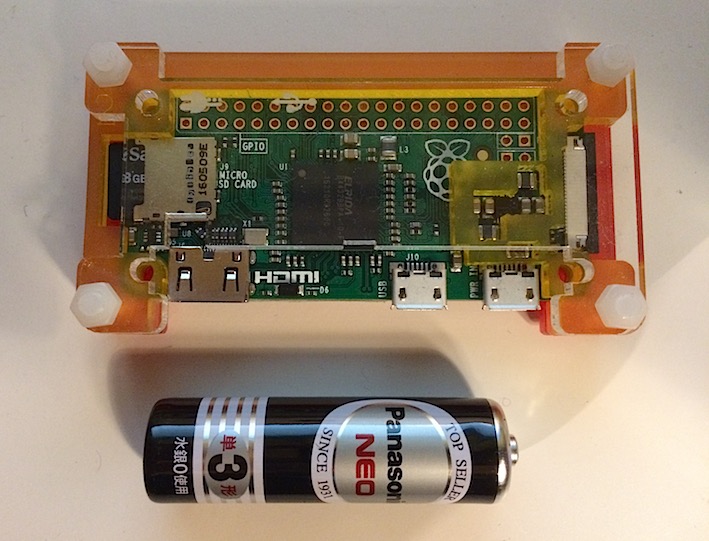

Raspberrypi Zeroと本体より高いケース

Raspberrypiがはやり始めたころ、Mac上にエミュレータを構築してMathematicaを動かすまでを試したことがあったが、その時分のRaspberrypiは小さいとは言っても、それほどでもなく、電源周りやネットワーク、キーボード、ディスプレイ周りなどを要求するので、いかにもごたごたしてしまう。そこで、こちらもエミュレータで動かして、ハードウェアのこういう面倒を回避してみたのだった。

そうこうしているうちに、今までで一番小さく、またUSBケーブルを電源供給とネットワーク接続の両方に兼用できる、OTG(On The Go)機能を持つ、Zeroが発表された。ところが、なかなか供給が充分ではなくて、国内ではとんでもない価格で販売されていた。

2016年の年末になって、このZeroを直接英国から輸入すれば、本来の価格で手に入るという情報を得て、調べてみたが、発注あたり一個であれば、郵送賃を含めても手軽に購入できることが分かって、ポチったところ、昨年の末に到着した。

発注した英国PIMORONIからのインボイスによれば、Pi Zeroが£3.33、Pibow Zero Case for Zero ver 1.3が£4.17、Shipping&Hndlingが£5.5、トータルで£13.0であった。

最初、USBケーブルが特殊なものではないのかと、あれこれ調べたが、結局のところ全く普通のUSBケーブルで良い事が分かって、さらにZeroの筋の良さを納得した。この他にマイクロSDカードがアマで¥800、Macにカードを接続するためのTransendnoのカードリーダー、などが必要であったが、全くリーズナブルな出費であると言って良いだろう。

正月の間に、大体のセットアップを終えて動かしてみると、エミュレータよりは勿論大分速く、PCに比べるべくもないが、利用範囲を限定すればMathematicaのプラットフォームとしてかなりの使いでがあるのではないか。

■ Mathematica on Raspberrypi Zero ワークショップを開催 (2017年3月30日)

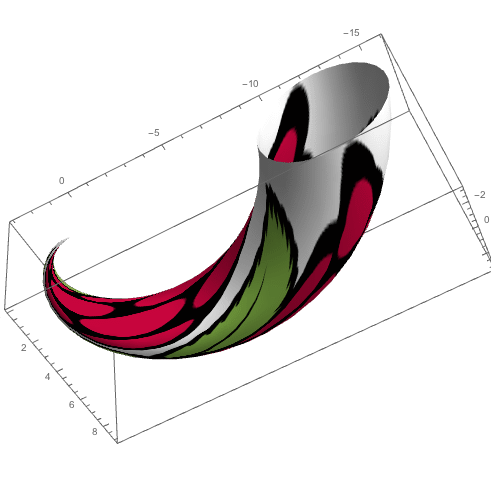

ワークショップ開催案内のグラフィックス

都内で月一のペースで同好の士が集まって、Mathematica研究会なるサークルに参加している。このサークルでは、お互いに好き勝手な発表をするのだが、この中で、どうもMathematicaは一般に広がらない、という話が出て、その事実については参加メンバーも認めているところだ。

で、RaspberryPi Zeroが発売されるにつけて、このボードをうまく使えば、Mathematicaのこの閉塞的な状況に変化を与えられるのではないか、という思いつきを起こした。もとより、Wolframに金をもらっている訳ではないのだが、自分が積み上げてきたノウハウを、ただ墓場に持っていってしまうのは、寂しい、世間に認めて欲しいという承認欲求がその原動力になっているのだ。

で、人を集めてMathematicaの講習会を始めようと思いついて、少し調べたら、場所としてはコワーキングスペースが良かろう、コワーキングスペースの中でも茅場町のCo-Edoが、コストからみても、そのポリシーからみても、今の所一番、自分の計画にフィットしているようだということで、某日、出かけてスタッフと相談してみたのだ。なかなか親切なスタッフで、あれこれサジェッションも貰い、まあ、二週間程度の準備期間で、とりあえず開催してみようと。

手順としては、まず大体の人数を決めてから、Co-Edoに場所を申し込んで、この手のワークショップの開催案内をしてくれるconnpassに登録して、参加者を募集する、参加人数をみながら、Co-Edoと調整・相談する、ということになった。

3月14日開催の案内を出してみると、意外に手ごたえがあって、開催日までに12人の申し込みがあった。準備としてはスライド類はネットに上げてあるので、当日、RaspberryPi ZeroとAir Macを会場に持ち込めば、Co-Edoの会議室にはディスプレイとコネクタが用意されていて、すんなりと準備が整った。あとは客を待つだけだ。

気負い込んでいたが、夜7時から開催したワークショップには4人の参加者をみただけだったが、逆に言えば、4人もの参加者を得たということで、各人がCo-Edo使用料1000円を払ったのであるから、初回としては十分であろう。

ただ、RaspberryPi Zeroを持ち込んだ参加者は一人だけで、その参加者もVNC接続にはまだ成功していないようで、ハードウェアのセットアップは、必ずしも容易ではないようだし、RaspberryPi Zeroそのものの入手がまだ困難であるようだった。

初回でどのような話をするべきなのか手探り状態であったが、取りあえず全体的な話をして、Mathematicaの他の言語との違いとその優位性を伝えたかったのであるが、もちろん完全ではなかった。

参加者の出入りが多そうなことや、RaspberryPi Zeroに対する参加者の馴染み、Mathematicaはほぼ初めて、という条件を考え合わせると、系統だった話をするワークショップというよりも、回数で、ユルく広げていく、というような方針を取った方が良さそうだ、というのが初回の感想である。

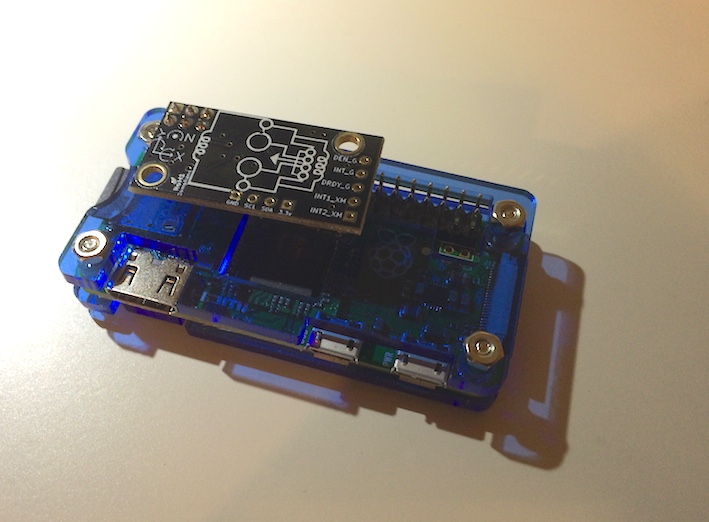

■ berryIMU piggybacked on Raspberrypi Zero

berryIMU piggyback

tindleというページで、berryIMUという加速度、ジャイロ、磁石方位計を兼ね備えたセンサーを見つけた。ピンを立ててあるRaspberrypi Zeroに若干の加工でスタッキング出来るというものだ。二週間程前に発注しておいたので、先日到着した。コストは以下のとおりである。

BerryIMU-accelerometer, gyroscope, magnetometer $25.00

SHIPPING: Australia Post Standard - No Tracking $2.95

Total $27.95

ということで、安くはないが、高いとも言えない。到着してからよく調べたら、温度と気圧のセンサーも搭載されていて、これがあれば後は要らない、とも言えそうだ。ただし、取付けには最低、小さな基盤にピンをハンダ付けしなければならない。暫く使っていなかった半田ごてを取り出し、ついでに二十年も昔に買っておいた予備のコテ先に取替え、拡大鏡を使い乍らも、作業をやり遂げた。少し曲がった位置になってしまったけれど。

データシートを眺めながら、昔懐かしレジスタ・ビットの操作やらを、ターミナルを通して繰り返すと、あっと言う間に時間が過ぎてしまうが、温度センサーと気圧センサーからのレジスタ読み込みと、物理値への変換がなんとかできたのだった。

■ BOSE SoundSport in-ear headphoneを購入

新しいイヤフォンと持ち歩くためのポーチ

なんてことだ。いつも腰にぶら下げているBOSEのイヤフォンを無くしてしまった。いつでもSU様の歌を聴けるように、100均で買った小さなポーチに入れて腰のチェーンに繋げていたのに、ポーチのファスナーを締め忘れたらしい。開けっ放しで歩いている内に落としてしまったらしい。

もう仕方がない。替えがないと電車の中で音楽を聴くことができない。で、何にしようかと考えた。先端を行きたいならAppleのセパレートBruetooth、取り敢えずなら、手持ちのイヤフォン、あるいはやっぱりBOSE。10分程悩んだが、BlueToothは充電が面倒だろうと。手持ちのイヤフォンでは耳にフィットしないだろうと。ということでやっぱりBOSE、ということで、痛い出費ではあったが、いや、老人は金を遣いきらなくちゃいけない、ということで、BOSE通販からポチった。

注文したら、玄関先でヤマトが待っていたか、という位というほどでもなかったが次の日、到着した。自分のiPhoneには電池入りのジャケットをかぶせてあるので、これまではジャケットを貫通する細身のイヤフォンアダプタが必要だったのだが、今度のBOSEのプラグは細身にできていて、アダプタなしにジャケットを貫通して本体に刺せた。同時に発注していたアダプタが無駄になったな。

で、早速聴いてみたら、いやこれは、音が全然違うじゃないの。つまり、あんまり長い間使っていたので、次第しだいに劣化していたのだ。落として良かったとは言わないが、適当なところで買い替えるべきであったということだ。

わが人生と同じだな。

記録を辿ってみると、今使っているiPhone5は3年前に購入していた。この間に、iPhone 6、iPhone 7、iPhone 8、iPhone Xまで現れてきたのだ。新しくなる度に、現状よりサイズが大きくなるのは、あまり好みじゃないのだが、OSバージョンが上がってきて、手持ちのiPhone 5とのマッチングにずれが、つまり、OSをサポートするハードウェアが揃っていないために、段々動作が遅くなってきた感じがするのだ。

一方、iPhone 5のバッテリーの劣化がますます目立って来た。一年程前に、街中の修理屋でバッテリーを交換したのだが、代えた時点で余り効果がなかったのだが、近頃はさらに劣化が進んで、朝には満充電であっても午後になると、青息吐息で、途中で携帯バッテリーから再充電しないと、外出中に使えなくなってしまうのだ。

ここに至っては、取りあえずバッテリーが新しくすること、中身をiPhone 6以上にすること、サイズはできるだけ小さく、という条件を満足するのは、iPhone SEしかないだろうと。もちろんiPhone SEにも足りない点があって、現行のiPhone 6ほど防水性がないとか、画面が3Dじゃないとか、iPhone Xのように画面がOELじゃないとか、CPU-GPUが遅いとか、あるのだが、この辺りは目を瞑ってもよいであろう。

さらに最近になってiPhone SEの価格が下がって、いよいよ替える気になった。ただし、メモリーサイズ128Gと32Gのどちらかを選ぶかとなると、値段を考えると、32Gになって、今と同じメモリーサイズになるのだが、これはまあ、運用でカバーできるであろう。ということで、ポチったのである。あとは、カバーをどうするかであるな。

(2017年10月12日)

p.s. ポチっておいた、2200mAのPower Caseというバッテリーカバーが、到着した。これまで使っていた、バッテリーが死んだも同然だったカバーと取り替えた。前のカバーと同じく、バイクのハンドルに取り付けたときの、落下防止用のストラップ(ニフコ、ストラップKHB1)も、取り付けた。Lightningケーブルで充電するようになっている。

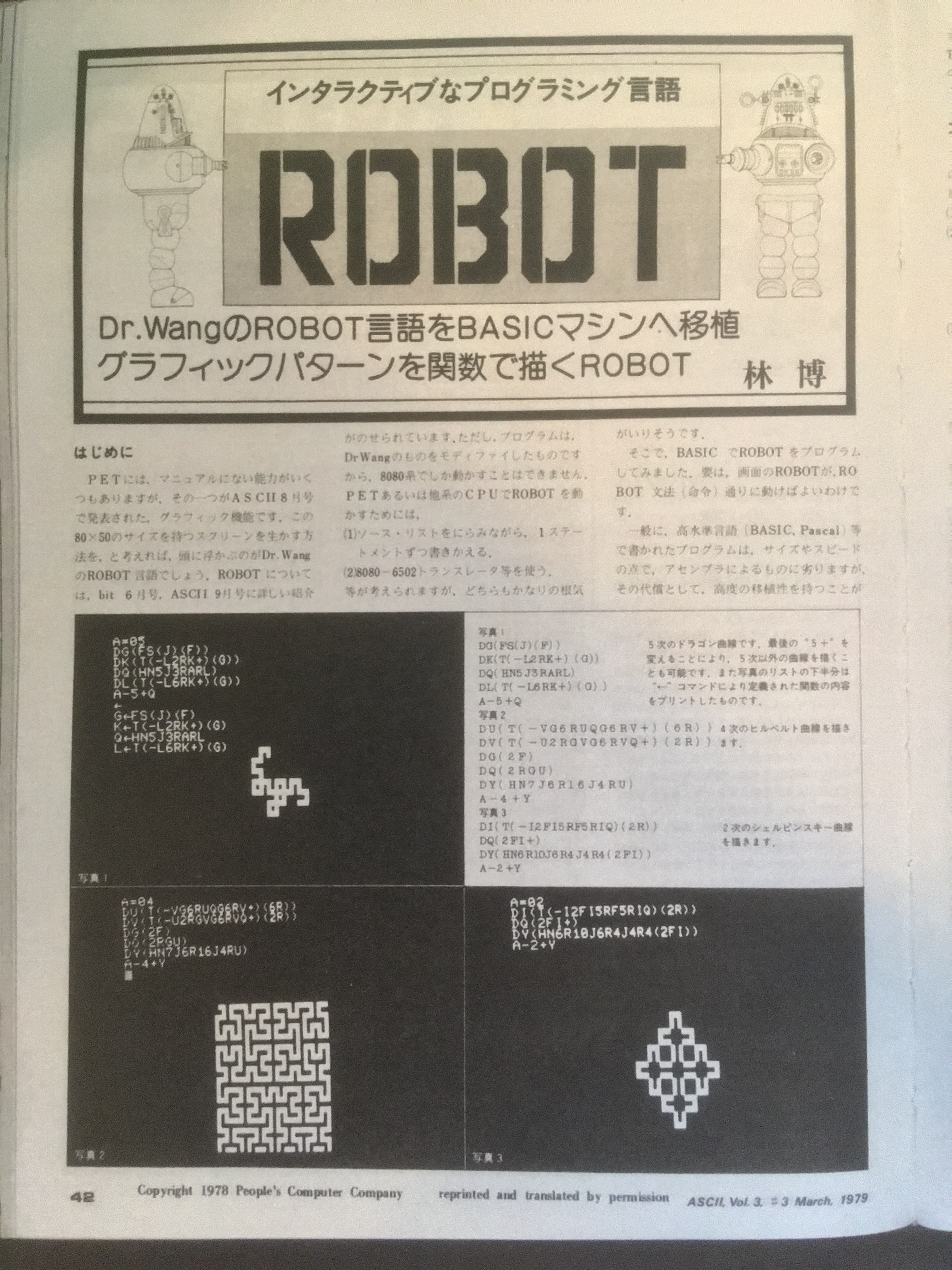

■ 古代資料の発掘

月刊アスキー1979年3月の記事だから実に39年前

死んでしまったら何も残らないことに、抗うために、なんとかして自分の行動を記録に残そうとしている。で、新たな記録を追加しようとして、そう言えば、遥か昔、パーソナルコンピューターの黎明期に、月刊のアスキーに記事を投稿したことを思い出した。記事の載った雑誌は疾うの昔に捨てているので、ググってみたが、全く見つからない。

この雑誌そのものはまだ存続しているが、バックナンバーどころか、過去記事のデータベースなどはないので、調べたら、国会図書館に残っていることが分かった。図書館のデジタルコレクションに入っていて、書誌情報は探せるが、中身は図書館に行かなければ読む事ができない。

ということで、そういえば国会図書館には足を踏み入れたことがなかったので、ちょうど良い機会であると、出掛けてみることにした。永田町から国会図書館に向かって、新館に入館する。まずは入館登録をして入館カードを貰う。バッグはロッカーに預けてと。入館カードを使って入館し、検索端末にログインすると、検索結果が撮影されたページとして表示される。

検索されると、確かに自分の記事が表示されたので、印刷コマンドを発給する。実際にはpdfファイルが作られて、印刷カウンターに行って、入館カードを提示すると、pdfが実際に印刷されるという案配だ。実際に印刷されるのは、カウンターでカードを提示されてからなので、すぐに行く必要がないので、便利であるな。

印刷依頼するまえに、食堂に行って、ちょっと遅いランチにした。国会図書館カツカレーである。図書館内にはこの他に喫茶室が二つあるので、国会図書館というのはなかなか良い場所と言える。実際に行ってみてわかったのだが、バイクの駐輪場もあって、意外に使い勝手が良いんじゃ。

ところで、どんな記事かと言えば、昔々あるところに男が居ってな、その頃はの、携帯電話もネットもない頃での、個人にもコンピューターが使える時代がやって来たと、新しものがりの、この男が、大枚はたいて、パーソナルコンピューターなるものを買ったのじゃ。それはPETと呼ばれたものじゃった。男は、そのPETで動いているBASIC言語で、ROBOT言語をインプリメントしたのじゃ。もちろんその頃の話、簡単にはいかない。機械語で、画面表示の制御プログラムを作り、BASICからこれを呼んで、全体を作ってみたのじゃった。実に39年前の出来事じゃった。

愛用のノイズキャンセリング・ヘッドホンを普通に使っていたら、片方の聞こえが急に悪くなってしまった。ついこの間のことだ。接触不良かもとあちこち捻っている内に、何となく元に戻ったようだ。

BOSEの最高峰ヘッドホン!

なら、何時迄も使うことにしよう、というのが今までの自分の態度なのだが、今回は違った。なぜかと言えば、石川綾子のヘッドホン・コンサートが間もなくで、このコンサート、自前のヘッドホンを持ち込むことになっているようなのだ。で、その場で、今のヘッドホンの調子が悪くなるのは、ちょっと不味いな。

その他にも、両方のイヤパッドがボロボロになってきて、そろそろ取り替えなきゃいけないな、とも思っていたのだが、かなりの価格なので、これも二の足を踏んでいたのだ。じゃ潮時じゃないの、何と言っても、このヘッドホン、BOSE-QC3、遡ってみると、ほぼ十年前に購入したもので、しかも一度、修理に出した覚えがある。十年後の自分の先行きを考えると、もう良いだろうと、決断したのだ。

決断のついでに、普段では躊躇するような、BOSEの最新型、QC-35に決めた。ノイズキャンセリングで、ワイヤレス、GoogleアシスタントとSiriの両方が使えるという、何でもありのヘッドホンなのだ。十年は充分、使えるだろうが、十年後にも使えているかどうかのヘッドホンなのだ。

このところ、ちびちびと喰わない、高いから買わないという選択肢は取らない、さっさと決める、きっちり払う、という態度に方針を変えたのだが、先行きが見えてきたせいもあるな。ポチったら、直に到着したので、これを持って、石川綾子コンサートに行くのが楽しみとなったのだ。

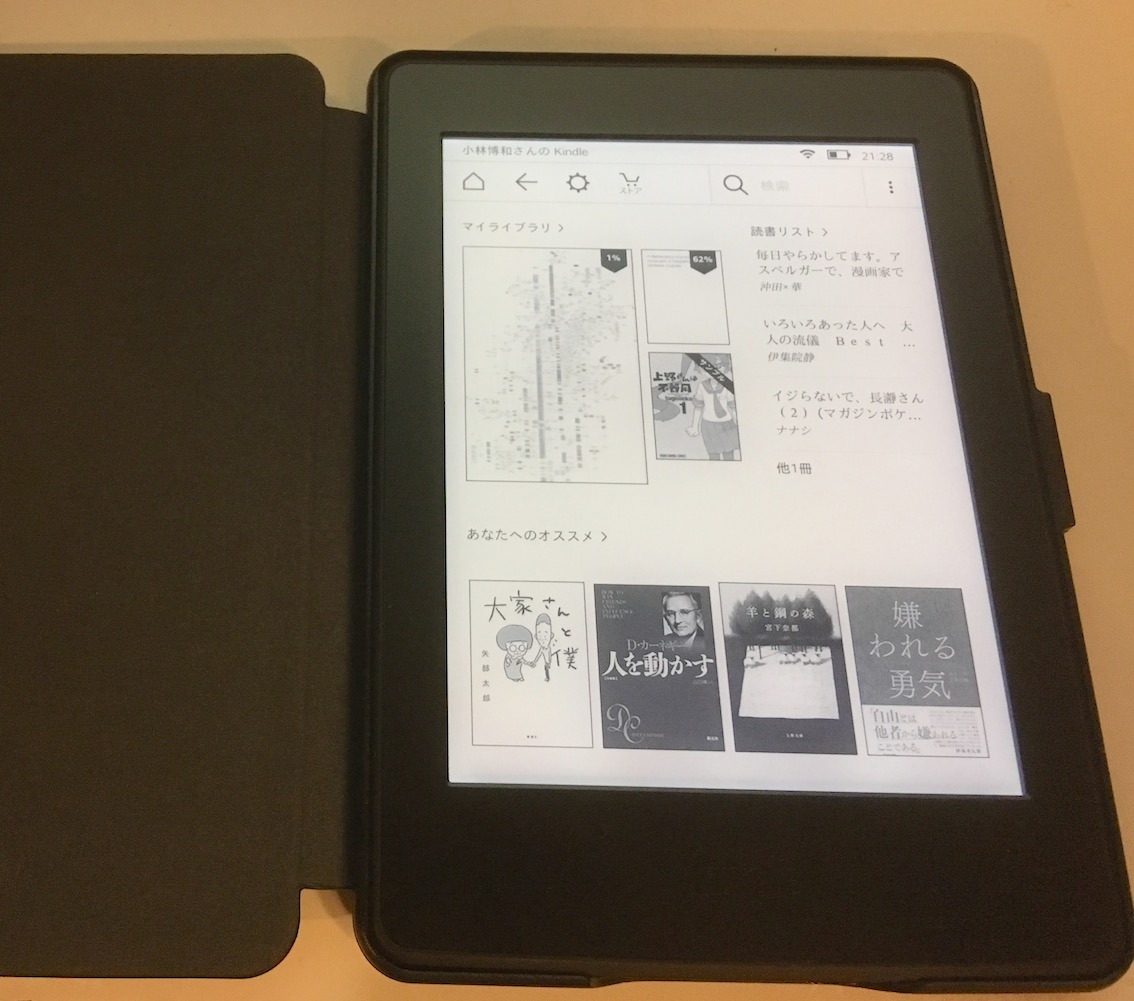

■ Kindle入手

ジャーン。Kindle Paper Whiteを娘に買ってもらった。父の日プレゼントなのだ。Kindleは電子出版もしてみたいと思っている自分としては、そのうちに買おうなんて思っていたところだったので、娘よ有り難う。

電子出版にする内容としては、今までHTMLで書き溜めていたものと、Mathematicaのドキュメントなのだが、Kindleのフォーマットは、mobiであることが要求される。mobiにするには、HTMLあるいはePub形式を準備する必要があるが、手始めはtxt形式をmobiにしてみることだ。そのためには、txtをePubにしなければならない。

Kindle White Paper

で、ePubにするには、OSXに提供されているPagesが使えるのだが、このPagesが普段のデスクトップOSX10.9ではインストールできないと言ってくる。じゃ最新のOSに出来るかと思ったら、もうこのcpuではサポートされていなくて、MacBook Airなら出来るかもということで、OSX10.12にアップデートして、それからPagesをダウンロードすると。

これで一応の準備が整ったので、MathematicaのドキュメントをHTMLに変換してからePubにしようと思ったら、HTMLに変換する途中でMathematicaがハングアップしてしまう。いやなかなか一筋縄では行かないな。

それでは、フロー型のePubではなくて、固定型のPDFはどうかということで、例の中世思想で作った大判PDFをサンプルにしてみた。で、Kindle ViewerでPDFを読み込んで、Kindel用のmobiに変換してみる。変換自体はうまくいって、Kindleにも転送できたのであるが、KindleがPDFビューアーでないという制限、つまり、Kindleの拡大機能は面積で9倍にしかならないようで、拡大割合が全然足らないことが判明した。

この大きすぎる中世思想のマッピンググラフをパブリッシュするには、どうしたら良いかとずっと考え続けていたのだが、Kindleに載せるのはどうも無理な感じがする。Mathematicaのドキュメントも、そもそも文章の表示向けに作られたKindleとは余り合わない印象で、もう少しあれこれと考える必要がありそうだ、というのが、とりあえずのレビューだな。

あまりの暑さについカッとなって、iPadを購入、というより、動機から言えば、Apple Pencilを使いたくて、iPadも買ったというのが正確かも。

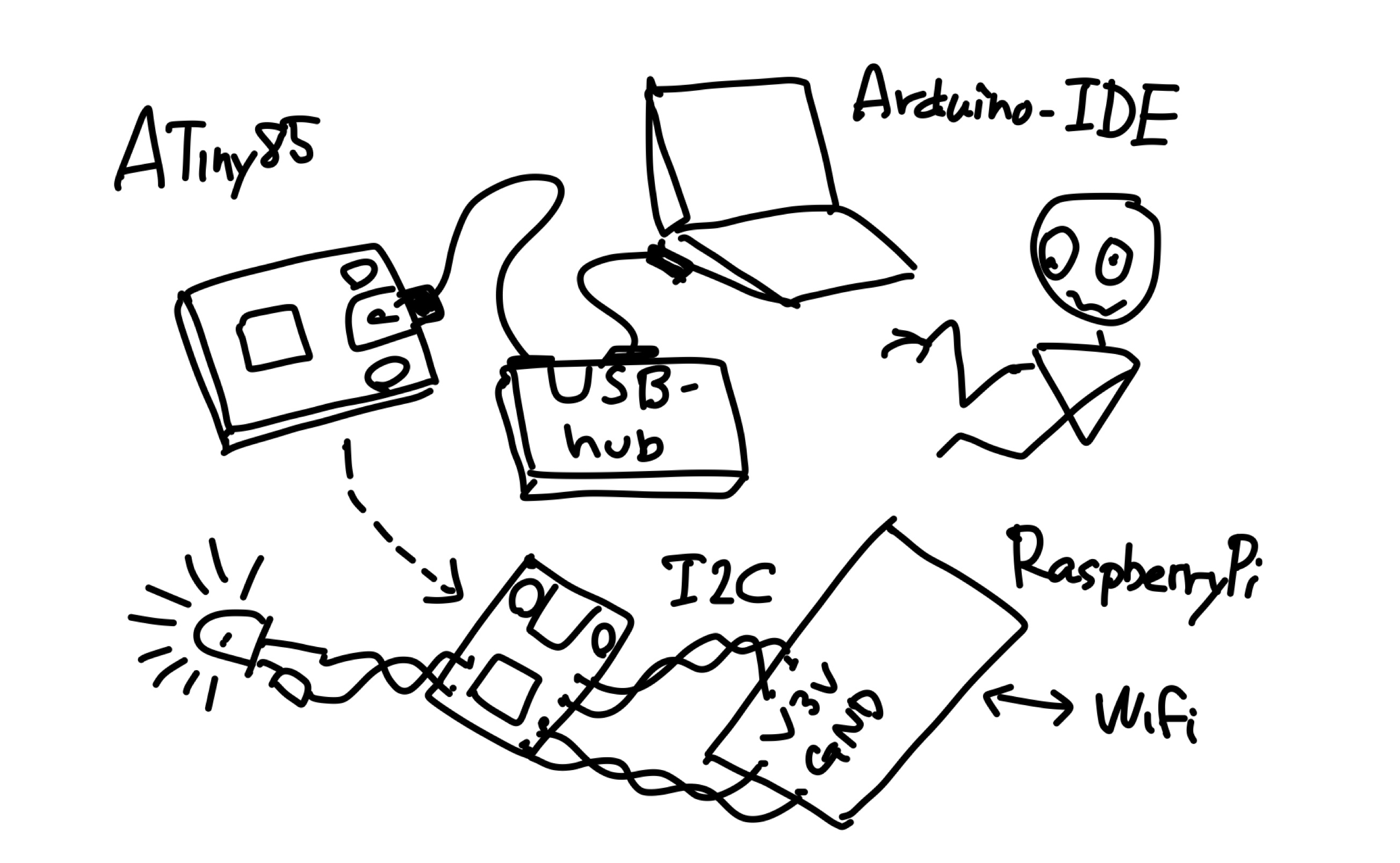

iPodのPagesでApple Pencilを使って描いた例

なぜApple Pencilかと言えば、今度のMaker Faireに出展することが決まって、ブースに置くパンフレットあるいは冊子を作っている途中で、挿し絵があった方が良いなと気付いたからだ。挿し絵は紙にハンドでも描けるが、冊子の挿し絵となればデジタル化しなければ、いけないし、Illustratorのベクトルグラフィックスでは、ちょっと違うかなという気がしたからだ。

で、目論みは手書き風の挿し絵を、ドローで描くのだが、マウスで描くのは流石にハードルが高い。Apple Pencilが出てから、結構イケるという話があったので、使ってみたかったのだ。さらに、Apple Pencilはまだまだ高価だが、iPadの安い新型にも使えるようになったので、これを機会にえいやっと。年を考えると、ケチケチしていても仕様が無い、という話でもある。

使ってみたら、もの凄い、紙はもう要らない、って程じゃなかったけれど、このタイプの挿し絵を描くためには、欠くことができないってレベルであるので、これからもこれを使った展開があるかも知れない。

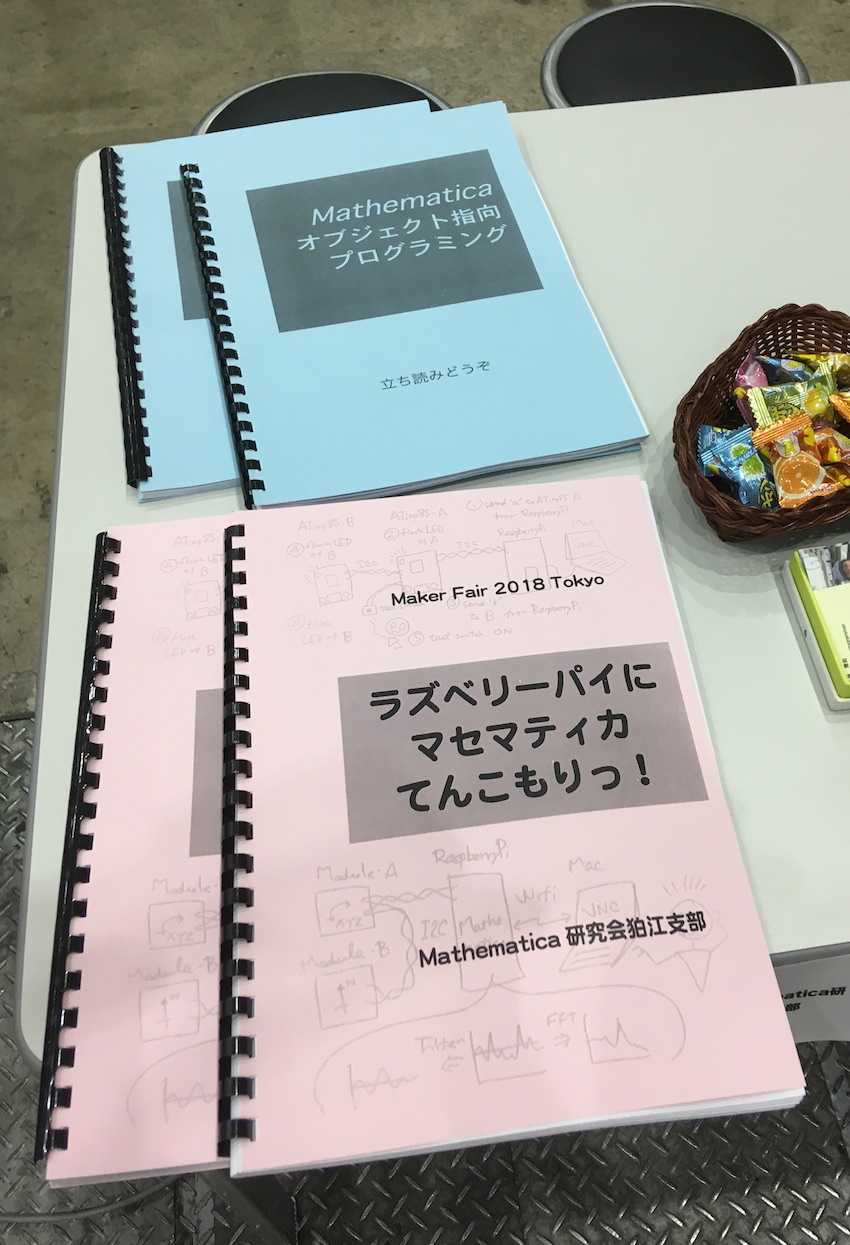

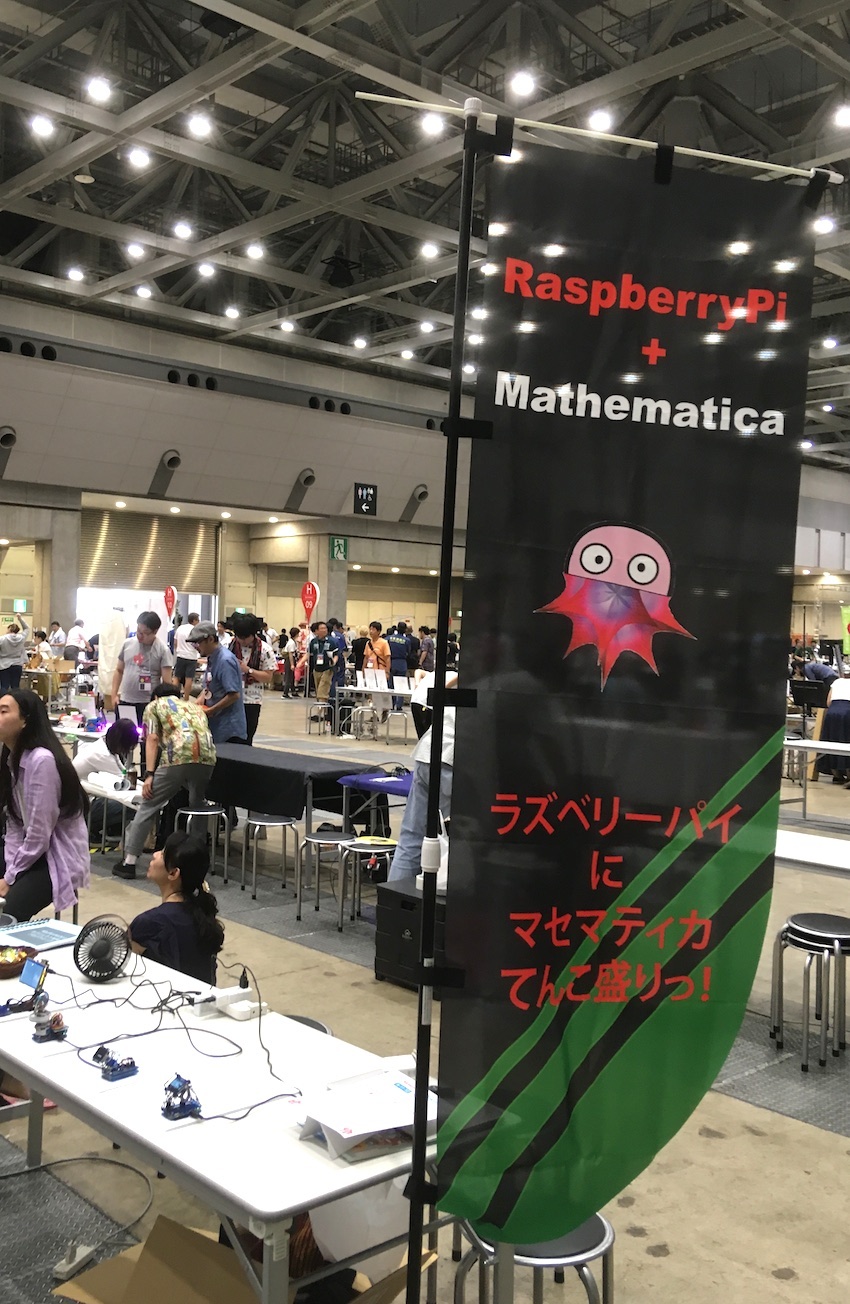

はいビッグサイトにやって参りました

Maker Faireの話はなんとなく耳にしていたのだが、今年はアプライしてみようと思いついた。RaspberryPiとMathematicaの組み合わせで幾つか作品が出来上がってきて、これならいけるかも知れないと思ったからだ。

というわけで応募したら採用されたので、幾つか準備して、Faireに臨んだというわけだ。で、応募者名として、Mathematica研究会狛江支部と名乗った。これは、Mathematica研究会の誰かしらを巻き込んで、誰も巻き込めなかったら、仕方がないので一人でやるかという魂胆であるのだ。

用意した二種類の資料を買いたいという客も居て大いに満足した

このホームページのアドレスを書いた名刺はなくなったので、二日目には

QRコードを用意して、資料のダウンロード先を開示した

準備したのは、まずは幟旗で、調べると旗の土台を含めて、思った以上に安く、早く出来上がることが分かったので、絵柄をIllustratorで作って発注した。絵柄は以前から使っているTwiterのアイコンを流用した。ハードウェアの説明用に何か必要になるなと、思いついて、DAISOでスチレンボードを買ってきて、各ハードウェアのソースの先頭の部分を貼付けて、説明資料にした。

数日前になってから、フライヤーではなくて、やっぱり厚みのあるドキュメントが良いかも知れないと思い返して、書き溜めていた文書に目次を付けて、両面印刷して、というところで、プリンターのトナー切れ。トナーなんぞ振れば暫く使えるにきまってると思っていたが、あっさりと印刷不能になって、たまたまアマゾンプライプのお試し期間内だったので、ポチって、到着したのが二日前で、二つの文書を二部ずつ印刷できた。巷で言われているコミケの印刷地獄に思い至って、なるほどね、こういう気持ちかと。

出来上がったプリント出力と、別途表紙を見繕って、キンコーズに持ち込めば、あっという間に製本されたものが出来上がった。

会場内のブースと幟旗の様子

荷物運びと店番用に家人を動員して、家人では内容を説明しきれないから、Mathematica研究会で参加を募集したら、二人程手を挙げてくれたので、運営から送られてきたパスを渡して、準備は完了だ。

青いアクリルのRaspberryPi-Zeroと各種でデバイスが並んだ

入り口に近いブースを引き当てたので、客の流れもよく、また思ったより客の反応は良かった。なぜ、RaspberryPiにMathematicaを?そもそもMathematicaって数式処理アプリでは?という声があって、制作者側としては、その驚きが見たかったので、大いに満足したのである。

かなりの変態を目指したのであるが、会場にはさらに上を行く変態ぶりを展示していたブースがあったので、次回はそれも超えたいという気になって、次回にも応募する気満々なのである。家人も、夫の毎夜毎夜のMacの画面にかじりついての不審な作業が、意外にウケが良いのを見て、見直したようであるのも良かった。

■ iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017)に変更

DropBoxがいきなり、お宅のOSはもうサポートしませんよ!と言い出したので、慌てた。おそらく数年前にアナウンスがあったのだろうが、覚えていないので、同じことだ。じゃOSアップグレードしようとしたら、最新のOSも、もうお宅のハードはサポート出来ませんね、なんて言ってきて、これは終にキタかと。

実を言えば、iMacの電源を入れようとしても、電源スイッチが働かなかったり、使っている途中にスクリーンセーバーが働いている間に、いつの間にかダウンしていたりというような、不具合がこのところ、頻発していてハードウェアの寿命が尽きるのは時間の問題だったのだ。

改めて調べ見ると、使っているiMac、2009年earlyの24inchタイプで、来年には10年目となるという、いつの間にか随分と長いこと使っていることになる。まあ、毎日のように何時間も酷使して、よく働いてきたねと。

自分の寿命も考えると、潮時だろうと言う事で、久しぶりの高額商品の購入に踏み切ったのだ。発注したのは、iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017)で、CPUは3.4GHzのIntel Core i5の4コアタイプ、メモリは16GB、SSD28GBキャッシュ付きの1TBディスク、ディスプレイは27inch、OSは10.13で、まあ、10年は保つだろう。10年経つと78歳だな。生きているだろうか。

ファイルバックアップはTimeMachineで、外部2TB、にとってあるので、外出する前にファイル移行を開始した。外出から帰ってきたら、無事に終了していた。当然のようにアプリケーションの問題は起きるだろうと予想していたので、それに取り掛かるかと。

先ずは、肝心のDropBoxで、これは無事に再開できた。次はMathematicaで、新機種に移行という事でアクティベーションも終わって、無事に移行できた。引っ掛かったのがOmniGraffleで、これは旧いバージョンは起動させようとすると、クラッシュして回復できない。これも、長い事使ってきたので、致し方ない。取り敢えず試行バージョンにしたが、購入せざるを得ないだろう。次に、価格からみて、もう新規購入には耐えられないと思われるIllustrator CS6は、Javaの旧バージョンをインストールするだけで、無事動作した。

残りは毎回、ゴタゴタするメールの移行だけれども、まあ、完全ではないが、日常に支障はない程度に完了した。

という事で、概ね順調に移行できて、ファイルの開く時間が、最初は、おお、だいぶんに速くなったな、の感想を得たのだが、すぐに慣れてしまったので、使い勝手は、以前と余り変わらないなという、と言うべきか、大きな問題もなく新規システムに移行できたのが、良かった、ということであるな。

実に¥30000を切る値段

RaspberryPi本の出版に向けて、準備が進んでいる。年末に初稿を出版社に出して、中身を読んでもらった。150ページも超える量なのだが、さすが編集者、良く読んで、読者の立場でコメントしてきた。

問題は、Windowsにも対応するように加筆して欲しいと言い出したことだ。こっちとしては、興味を持つ読者だけで良いじゃないか、Winしか使えない奴はどうでも良いというスタンスなので、じゃ出版止めるか、とも思ったが、編集の方で、自分達でもWindowsで出来るようにするから、なんて言い出したので、それならば、とりあえず、今のままで作業を進めて、Windowsの話は先延ばしにしましょう、ということになった。ま、確かに営業の立場から言えば、Windowsにも対応して欲しい、出来るだけ初心者にも対応して欲しい、というのは理解出来る。部数が出なければ、商売にならないからね。

そう言えば、この前のMathematica研究会で、小林さんってさ、仲間内でドーンとなれば良いと思っていて、その他はどうでも良いと思ってるでしょ、と言われて、その通りと答えたのだが、確かに、それだと考え方が広がらないのは明らかだし、今回の出版は、出来るだけ広い読者を得る、という目的なので、考えを変えることにした。とりあえずは編集の側の責任にして先送りにしたので、時間と責任の余裕はできた。

ということで、Windowsのノートを買い入れて、Windows用の手順を調べることにした。ググるとASUSのW203Mが良かろうということになった。メモリ量とディスクサイズはギリギリなのだが、USB端子が3個ついて、そのうち、レガシーが2個ついているのがポイントだ。だが、何と言っても、¥30,000を切る値段というが決定的だな。CPUがCeleronで、メモリーが4G、ディスクが32GB eMMCなので、この値段に収まったのだろうと思われる。で、ポチった。

到着したのでまず、Windows10 Home Sモードという、インストールできるアプリケーションがMicrosoftによって検証済みのものに限られる、というタイプなので、これを外す。これはすぐに済んで、普通のWindows10 homeになった。

これにRaspberryPi Zeroのヘッドレス設定が出来るように、VNCビューアーを入れ、USBを繋げると、USB-Ethernet-Gadgetが自動的にインストールされて、VNCでRaspberryPi Zeroのウィンドウが開いたので、まずはステップ1は完了した。次にTera Termをインストールして、SSH接続を確かめた。これでステップ2を完了。

少し手間取ったのが、DigistumpのためのAruduino IDEのインストール後のDigistump接続で、これはArduino IDEをDigistumpボードに対応させたのちに、DigistumpボードをUSBで接続すると、自動的に設定された。コンパイルコードのDigistumoへの書き込みも成功した。IDEのツールメニューでは、シリアルポートは使えないままなのだが、これが本来のスタイルなのかも知れない。ということでステップ3を完了した。

残るのは、Rasbianのダウンロードと、bootファイルの書き換え、micro-SDへの書き込みだが、何とかなるだろう。ということで、Windows対応の技術的問題はほぼ解消したと言って良いだろう。

ということで、ASUS W203Mが、この値段でこれだけ使えるというのは、新しい発見だったので、自分のカラに閉じこもらず、新たな道も歩いてみることの大切さを、さくら学院のように学んだのだった。

巨大な団子のようだが上辺が光る

長いことBOSE SoundLink(2014年8月6日)を使って来たと思ったら、5年間だったので、そうでもなかった。

ところが問題を抱えるようになった。と云うのも、この一年程、WiFiが途中で途切れてしまって、楽曲の再生を再開するためには、電源を入れ直すと云うような手続きが一時間に一回ほど必要になってしまったのだ。iMacのバージョンアップに伴ってこの問題が部分的にクリアされたりしたのだが、結局のところ問題は残ったままだった。

新しいスマートスピーカーに変えようとも思っていたのだが、それなりのものはそれなりの値段なので躊躇していたのだが、先日、家人のいない時に音量を上げて見たら、低音がしょぼいことになっていたのに、気づいた。ウーファーのエッジが劣化したのだな。

と云うことで、買い替えを決心したのだった。候補はsonosあるいはappleなのだが、この間聞いたsonosは本体の質量から見てもそれなりだったので、Apple homepodに試聴もしないうちに決めたのだった。最初、Yamadaの通販のポイント狙いだったのだが、Webからの登録の時点で嫌気がさしたので、素直にAppleをポチったのだった。

発注の次の日には到着して、セットアップにちょっと手間取ったものの、聞いてみると、低音もBoseを超えているし、音質も音量も全く問題がなくて、大いに満足したのだった。明日にも寿命が尽きるかも知れぬ身としては、ケチケチしても仕様が無いと言うポリシーに沿って良かったな。

後日、分かったのだが、Apple Musicに入っているので、曲を検索できるし、今掛かっている曲の題名なんぞも答えてくれるし、ラジオニュースも流してくれたり、Siriとの連携が中々良いのだ。

(2019年12月10日)

carpe diemの文字を彫り込んでもらった

何故にAirPod Proの導入に踏み切ったのか、Boseのイヤホンを持ち歩いているじゃないか、という意見もある(自分の中で)のだが、AirPod Proは耳に突っ込んで発声するだけで、ポケットの中のiPoneをコントロールできるという話を聞いて、お、それじゃヘルメットを被っている状態で、音声でかなりの事ができるようになるのでは、と思いついたのだった。で、試してみるという名目で購入したのだ。

到着したので、あれこれ操作してみたら、音声でかなりの事ができそうだ。耳につけたままでヘルメットを被ることもできたので、予想通りだった。

ここまでできると、朝からつけっぱなしになりかねないが、バッテリーがそこまでは保たないだろう。

ところで、このAirPod Proと同時に、TOTOのウォッシュレットも到着したのだった。実はひと月程前に、ウォッシュレットに不具合が生じて、便座が冷たくなったり、水洗スイッチが働かなかったりし始めたのだった。最初は、電源周りかとも思ったが、どうも脱臭ファンが回らないと、水洗の電磁バルブも働かないらしい事がわかった。コンセントを抜き差しする事で、たまにファンが回ると、一応の動作をするのだが、これは本体の問題だな。

という事で、最初は近くのホムセンに探しに行こうかと思ったが、アマゾンにした。アマゾンのページで調べて、水栓からの分岐の具合がよく分からなかったが、少し調べたら、特別の追加部品なしで行けそうだったので、ポチったのだ。

で、AirPod Proと同時に到着したので、AirPodで音楽を聴きながら、ウォッシュレット取り替え工事に突入したのだった。取り替えマニュアル通りに、工事は一時間程で完了し、古い方は燃えないゴミ袋に収まったので、腰が少し痛くなったけれども、全ては完了した。

指折り数えると、このウォッシュレット、実に20年程も経っていて、壊れてしまうのも仕様がない。という事で、日本製の作りの頑丈さと米国製の最新技術について、感心した一日であったのだ。

Avegant Glyph ヘッドセット

このところ、なすすべなく引きこもりをせざるを得ない状況となって、朝から晩まで、スマホとタブレットとPCの画面の見続けである。で、どうなるかと言うと、さすがに午後は目が痛くなるのである。表の天気が良ければ、バイクで一回りしてくるのであるが、雨の降っている日もあるのだ。

目の痛さは、毎日通っている銭湯で、湯船に浸かりながら両目を温めれば回復するのであるが、いくら歳とは言え、適切でないことは明らかなのである。じゃ、ディスプレイを見続けるのを止めれば、と言うのは、実に正論なのである。正論なのであるが、パンがなかったらお菓子を食べれば良いのに、というサジェッションと同じで、問題の解決にはならないのである。

そこで、そもそも何故目が痛くなるのかと言えば、目に近いところにあるディスプレイを見続ける為だという、知見があるのだ。確かに、近くのディスプレイを見続けると、近くを見るためと両目を寄せるための眼精疲労が避けられないである。同時にVRゴーグルなどは、意外にも目が余り疲れないという経験談があって、何故かと言えば、両目がいわば、遠くの景色を見ている状態になるからであると。成る程ね。

ということで、ディスプレイをゴーグル化し、なおかつ、鮮明さを保つことのできる網膜投射型のゴーグルを探していたら、数年前にクラウドファンディングで開発されたものがあって、開発当初は高価だったものの、その後購入者が一巡して、値段が大幅に下がったものが出回っている、との情報を得た。

それが、購入したAvegant Glyphで、ネットで情報が流れたら、販売元が直ぐに反応して、じわじわと値段が上がり始めたのである。高騰することはないのであるが、また安くなるのを待っていても、手に取って確かめもしない内に、この世からおさらばする可能性を考えて、Amazonで結局はポチった。

このヘッドセットのインターフェースはHDMIであるので、iPad用にライトニング-HDMIコンバータもポチった。

ガジェットが揃ったので、先ずはiPadにコンバータを差し込み、ここからAvegantに接続してみたのだが、うまく行かない。本来はiPadとAvegantの解像度の違いを、iPadが吸収する筈なのだが、Appleのコンバータの三分の一の値段のパチモンの所為なのか、あるいはAvegantの所為なのか、ディスプレイとして働かない。iPhoneに替えても働かないので、一旦ここで諦めた。あとで調べたら、Apple Lightning Digital AV adapter A1438 が必要なことが分かった。

元々考えていたのは、Raspberry Pi 4BがHDMI出力を持っているので、これとAvegantを組み合わせれば、ウェアラブルPCになるのではという思惑があったのだ。

で、手持ちにASUSのPCがあったことに気づいて、あらてめて見てみるとHDMIが付いていた。今度はダイレクトにPCとAvegantをケーブルで繋げるとすんなりとディスプレイが働いた。YouTubeを見ながら光学系を調節したり、鼻パッドを選んだりして、なかなか良さげである。音声が最初出なかったのであるが、中国語しか付属しないマニュアルを見て、イヤーパッドの表側のポッチを押すことで音量の調節できることが分かった。

確かに、目の疲れることは大いに軽減された。ただ、画面を見ながらマウス操作は十分にできるのであるが、キーボードを使って入力するのは、もう一工夫必要なのが分かった。

何故に中国語マニュアルしか無いのかと思ったら、元々のマニュアルはネット上にあった。つまり、開発チームは在庫を抱えたまま解散して、製造を請け負っていた中国メーカーが、そのまま在庫を引き継いだのだな。

このゴーグル、3Dモードも持っていて、SBS 3D(Side by Side 3D)というものらしいが、今のところ対応コンテンツは少ないな。この辺り、制作ソフトも探し出すと面白いことができるかも知れない。だが、結局売れ残っていて、中国のメーカーが在庫を引き継いでいるのを見ると、思っていたほどには社会のニーズとマッチしなかったのだろうと思われる。だが、2万円でつりが戻る値段なので、悪くはないと思われる。

ペルチェ素子を使ったネッククーラー

県境を越えた移動の自粛要請なんてものが出ているので、自粛している。出かけた先で、自粛警察と言い争うのもつまらないからだな。

とは言っても、再開に向けて準備は怠りなく進めているのだ。つい先日、ペルチェ素子を使ったネッククーラーが何種類か出ているという記事をネットで見つけて、良さげなのを一つポチったのだ。ユーザの評価にバイクに効果的との記事を読んで、つまりヘルメットを被った状態でも問題なく使える、というのが決め手で、夏に高速を走り続けると、メッシュのジャケットを水でびしょびしょに濡らしてもあっと言う間に乾いてしまうという、苦行に近いツーリングが待っているからだ。

ポチったのは、サンコーレアモノショップ、ネッククーラーNeo、TK-NECK2-BKという一寸怪しげなモノである。

直ぐに到着したのは、ペルチェに薄いアルミ板が付いて、これで頚動脈を冷やすというもので、熱くなる方にはファンがついているのだ。実際にバイクに乗って試してみた。結論から言うと、中々に快適で、ヘルメットを被って首に取り付けても、ヘルメットとは干渉しないし、電源としているUSBケーブルの長さも、丁度良い具合で、SV650のハンドルに取り付けたUSB給電器に挿して、長からず短からずであった。ヘルメットの頭の部分まではどうにもならないにしても、首を冷やすことで顔に汗をかくことはなかったので、このところの買い物としては、ベストになるのではないだろうか。

コロナで閉じ込められる直前の3月には、福岡のコワーキングスペースまで出かけていたのだ。持って行ったのは、13インチのMacBook Airであったのだが、本格的に作業するにはどうしても画面が小さいのを痛感した。

で、なるべく少ない投資で何とかしようとたどり着いたのは、本体はそのままに、モバイルディスプレイを導入することだ。古いタイプのMBAirであるので、インターフェースに不便があるのは仕方がない。ただ、画像については、2019/8に東京電機大学で開催されたbuilderscon2019に合わせて、ミニディスプレーHDMIケーブルを導入してあったので、最新型であればUSB-C一本でカタがつくような簡単さは望めないにしても、機能的には問題はないのだ。

電源の方は、MBAirのUSBから、USB-Cを通じて供給するようにしたのだ。モバイルディスプレイに選んだのは、Vecele 13.3インチ//IPSパネル/USB Type-C/標準HDMI/Micro-USB、というのをAmazonで見つけてポチったのだった。値段が¥18,960なので、安くはないが高くもないのだ。で、到着して結線して問題なく作動した。

実際に使ってみると、画面の広さが2倍強になったのは、やはり使いごごちが違うな。これで、バイクに積んで、いつでも気軽にノマドワークを実行できることになった。保護バッグとしてダイソー で適当なのを見繕ったので、これに入れて持ち運ぶつもりだ。

Apple Watchの新型が発表されたので、旧型はApple Watch3にひとまとめにされ、かつ値下げされたようなので、ポチった。実はポチる前に、調べたら、Apple Watch3には、iPhone6以降のiOS14が必要と書かれていて、そもそも自分のiPhone SEは、iPhone6以降の機種なのだろうか?そもそもApple Watch3って??状態だったので、であれば、直接聞いた方が早いと言いだろうと。渋谷のAppleに出かけたら、いつも駐輪する場所にユンボが入っていて、工事中だ。宮下公園の駐輪場に行ってみたら、宮下公園ニューリアルでそもそも、バイク駐輪場が無くなっていた。で、フクラの地下駐輪場に留めるはめに。

Apple Watch Series 3(GPSモデル)- 38mmスペースグレイなのだ

で、appleストアに行くと、ずらりと行列があって、並んでから、さらに、予約番号を取るのだとの話を聞いて、これはダメだと思ったが、列を回って予約番号を取っている、店員に聞くことにしたのだ。判明したのは、Apple Watch3が旧型対応ということと、リューズボタンを押さなくとも、Siriが起動できること、自分のiPhoneSEにも対応しているらしい、ということまで分かった。家に戻るとiOS14の案内がiPhoneに届いていて、ならば良かろうと、ポチったのだった。ここまで、話が長いな。

なぜApple Watchかというのにも、長い前提があって、どういうことかと言えば、ツーリング中に音楽も聞きたいし、ナビの音声案内も聞きたい、というのが始まりだ。こっちの要求は、ツーリング中に、両手を離せない状態で、音声によるSiriへのリクエストだけで、あれこれしたい、というものだ。

以前にもあれこれ試したのだが、ボタンを押すタイプでは、まず、走りながらグローブを着けたままでは、ボタンがよほど大きくないと探し出せない、ので、自分としての必要機能試験には落ちるな。BlueToothもかなりのハイレベルが必要で、バイクから降りて、ヘルメットに取り付けたスピーカーのBluetoothとiPhoneの接続が切れてから、再接続に手間取るようでは、同じく、試験落ち。バイクの騒音で、Siriにリクエストが出せないのでは、役立たず、iPod Airがイケるかと思ったが、ヘルメット内でいくら叫んでも、Siriが応答せず、これも試験落ち。

と、ここまでくれば、Apple Wathchが視野に入ってきて、腕を上げてWatchに口を近づけて話すなら、騒音の中でも何とかなるのではないかと、思い付いた訳なのだな、これが。

ポチって、すぐに配達されてきて、セットアップのiCloud関連で何時もの通り、少し手間取ったが、iPhoneと連携して、さて、フルフェイス・ヘルメットを被って、左手のApple Watchだけで、リクエストができたので、まあ、とりあえず良いだろうと。まだ、走りながらは試していないのだが。Apple Watchは普段使いのためのものなので、そっちの機能も試してみようと。

ツーリングに備えて、ヘルメット・イヤフォンをどうするかについては、試行錯誤を続けている。今までの到達点は、AirPod ProとApple Watchのコンビにして、音声命令はイヤフォンを諦めてAppleWatchにする、ということにしたのだった。ただこの方法には一つ弱点があって、左右バラバラになっているAirPodをゴムの紐で結びつけてからヘルメットを被る、という手間があって、こうしないと、ヘルメットを脱ぐ時に、耳からバラバラに抜け落ちてしまうのだ。下手をすると見失ってしまうのだ。

骨伝導イヤフォン

細かく言うとヘルメットを脱いだり被ったりする度に、耳に突っ込んでいるイヤフォンがヘルメットに擦れて、取れてしまうの。で、これは以前から骨伝導型のイヤフォンであれば、耳穴に突っ込む必要がなく、かつ小型になるだろうと言う予測があって、そのうち試してみようと思っていたところに、ネットから情報が流れてきて、ポチったと言う訳だ。

これは実際にツーリングに出かけて様子を見るしかないだろう。

前回、ヘルメット・イヤフォンとして骨伝導イヤフォンはどうかとポチったが、音声コントロールがイマイチな気がしてきた。それならば、iPodの使い方をブラッシュアップした方が良いのか、と言う気もしてきた。

iPodに被せるタイプのイヤフックを見つけて、これなら、ヘルメットを被ったり脱いだりしても、耳から外れないかもしれないと、ポチった。ポチったら直ぐにやって来て、ケースから取り出してみたが、最初はiPodにこのソフトシリコンのカバーをどう取り付けるのか、首をひねったのであるが、そのうちに理解した。

iPod用イヤフック

で、ヘルメットを被ったり、脱いだりしても、イヤフックのおかげで、耳から抜け落ちることは防げそうだ。と言うことで、この方式を採用と。

iPhoneにコロナワクチン接種証明書をインストールしようとしたら、機種がマッチしないとの表示が出て、NFCチップが入っていないからだな。調べてみたら、今、持っているiPhone SEは一代目ということになっていて、購入日も 2017/10だった。5年間過ぎているし、既にバッテリーも交換しているから、潮時かも知れないと。

で、どの機種にするかという事になれば、チップが最新型だからと言う理由では iPhone13は高すぎるな。となればターゲットはiPhone12で、大きさから考えるとmini 一択だろう。

近所のヤマダ電器で聞いて見ると、安く出来ると言う。ちょっと心が動いたが、この時期、もう少し安くなるかも知れないと、二週間程経ってまた売り場に行ってみると、iPhone12のsimフリー機種はもう無い、とのこと。これは逃してしまったかと、家に帰ってあれこれ調べてみると、現在は全ての機種で、simフリーにする事ができて、そこから各プロバイダーが如何に収益を上げるか工夫しているらしい事を理解した。つまり、simフリーとする事は出来るのだが、一定期間は、プロバイダーの提供する回線契約をしなけりゃいけない、と言う事らしい。回線契約は期間が決まっていて、その間に元を取る寸法のようだ。

iPhone12miniにバッテリーケースとバイク設置用セーフコードを取り付け

まあ、プロバイダー側から見れば、確かにそうだろうと、それならば、面倒な契約は気に入らないな。途中の回線契約の解消にも色々と面倒が起きそうだな。ということで、Appleから直に購入することにした。今のIIJ simがそのまま使えそうなことはあたりを取っていたので、5Gが使えるかどうかは判然としなかったが、まあ、いいだろうと。

ポチった次の次の日に早くも到着したので、旧のiPhone SEから中身を移行することとなって、最新のiOSなら、バックアップも取らずにBTで移行ができるらしい。iPhone12 miniのメモリサイズは現行機種の2倍の容量の64GBにしたので、問題はなかろう。で、移行を始めたらものの数分で移行は終了して、次はsimを移せとの指示が出る。途中iCloudのパスコードを要求されて、しまったと思ったが、iMacで取り出して、無事終了した。

その後、アプリケーションの更新が始まって、これも30分ほどで終了した。バッテリーケースはAmazonでポチっていたので、同日の午前中に到着した。前機種と同じく、バイクに取り付ける場合のセーフコードを取り付けて完成となった。

半日はかかるかと覚悟していたのだが、あっさり終わって、この数年の技術の進歩は素晴らしいな。

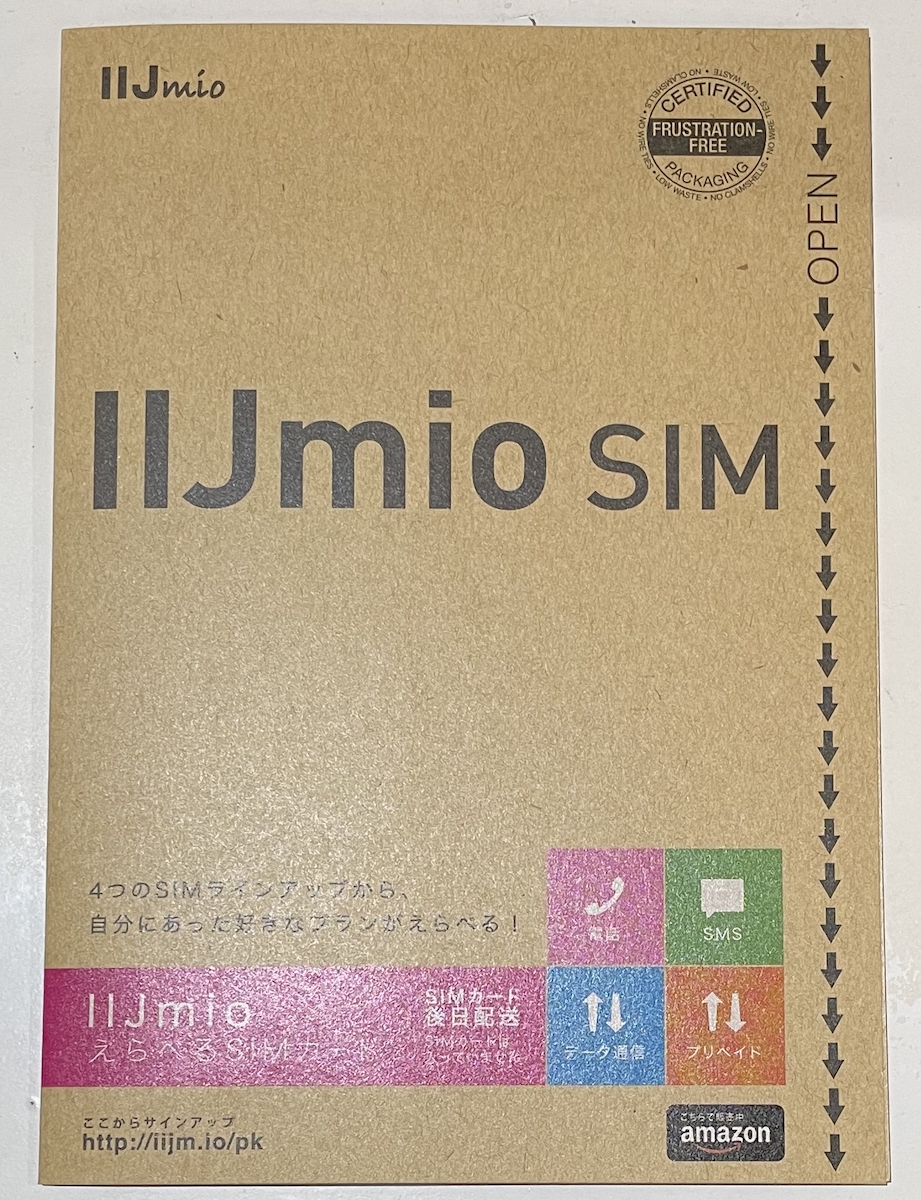

iPhone 12に替えてから、テザリングで、Mac bookを使ってみたら、どうにもデータ通信が安定しない(今から考えると、単に付与されたデータ量を使いきった可能性があったのだが)、これじゃ iPhone 12に替えた意味が無いな、何とかしなくては、というのがスタートだ。

で、これにはついでの興味があって、それは、iPhone-12 miniにはsimが2枚設置できる。一枚は物理的なsimで、もう一枚がe-simだと言う話しで、これは弄り倒してみたいと。と言うわけで、どのような simの組み合わせが良かろうかと、調べてみた。

Amazonでポチった、iPhone12miniのための、

データe-simダウンロード版。

もっとも考慮すべきは固定費の減額、そして二番目が速度の向上として、あれこれ探すと、回線プロバイダは、これまで使ってきたIIJが良かろうと。で、IIJにはデータ専用のe-simが用意されていて、これなら、現行の音声・SMS・データ通信用の物理simとの二枚挿にしたら、現行simのデータ回線の利用と、データ専用simのデータ回線の利用に、回線幅の取り扱いに違いがあった場合、二枚挿に有利な場面が出るかも知れないと言う、目論見だ。実は、他のプロバイダのsimの方がデータ速度が高いと言う報告もあるのだが、e-simに対応していなかったりするので、なかなか、思い通りのsimが見つからなかった、と言うのが真相だ。

もう一点、アマゾンで購入すると、初期費用が掛からない、と言うことを見つけたので、これなら、全く目論見が外れたとしても、フトコロが痛まないだろう、と言うのも、話を進める後押しとなったのだ。

で、アマゾンで買うとクーポンの番号が印刷されているので、これを使いつつ、e-simを申し込み、それが完了した時点で、もう一度PCからアクセスするとQRコードが表示されるので、これをiPhoneで読み込むと、e-simがアクティベートされると。また説明では、本人確認書類が必要とあるが、IIJmioを使っているので、同じ会員と見做されて、同じクレジットカードに課金されることで、本人確認が必要ないようだということが分かった。手順的には、今ひとつくっきりしなかったのであるが、使えるようにはなった、ようだ。

設定が終了したのが夜遅くだったので、昼間の回線が混雑した時にどうなるかは、まだ試していない、ただ、その瞬間の回線の混雑具合が反映されるので、速い時もあれば遅い時もあるという、何とも判断の付きかねる状況なので、まあ、こんなものかと。暫くは二枚体制で使い続ければ、そのうち、感覚的に分かって来るだろうという結論となった。

後、主に法人相手の固定ipオプションを持つsimにすると、ダウンロード速度が上がるという記事や宣伝記事があって、調べたものの、e-simのものは無いようなので、これを試すとなると、今の音声simを新たにe-simに変更した後に、物理simを導入することになるので、この件は先送りにしてある。

p.s.

その後、iPhoneからテザリングしようとしたら、そもそも「インターネット共有」が見えなくなっていた。調べたらIIJのe-simでテザリングを開始するためには、手動の設定が必要だった。「設定」⇒「モバイル通信」⇒「副回線」⇒「モバイルデータ通信ネットワーク⇒インターネット共有」の欄の、APN、ユーザー名、パスワードを入力する欄に、APN: iijmio.jp、ユーザー名: mio@iij、パスワード: iij 、を入力する必要があった。

Ref: IIJのeSIM、iPhoneでインターネット共有(テザリング)出来ないときの設定 -> https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2020/08/iij%E3%81%AEesim%E3%80%81iphone%E3%81%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%83%86%E3%82%B6%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%87%BA%E6%9D%A5%E3%81%AA/

p.s.

で、それから一週間程も過ぎたか、データ通信が働いていないことが判明した。カフェでお茶しながら、iPhoneを弄っていると、ネットに繋がらないようだ。データ通信のクーポンが切れたから?電波の入感が弱い?

家に戻れば、WiFiに切り替わるので、気にしていなかったのだが、どうもおかしい。家でWiFiを切り離して、ネットに繋がらないのだ。セットしたe-simがまずいのだろうか?よく分からない。クーポンが切れたから?分からない。

ならばと、以前の機種SEにsimを戻したら、普通に動くじゃないの。simとe-simの両方を入れたから、iPhone本体に影響を与えたのだろうか?じゃ最後の手段でリセットしてみようかと。これは、まず初めに、「iPhoneを探す」スイッチを切らなきゃいけないことが分かった。このスイッチはiCloudに関係しているので、WiFiに戻して、パスワードを入れなきゃならない。で、リセットして、再度Appと設定を戻したのだが、えー?ダメじゃないか。切羽詰まって、Appleのチャットサポートに連絡して経緯を話すものの埒が明かない。上級者と今度は音声で相談してみる。 指示に従って、Apple側からダイアグノシスを動かして、テスト結果プロファイルを取ってもらう。向こうの判断では問題ないようだと。さらに、もう一度リセットして、データの移動なしに確認してほしいと。で、ダメだった。

残るはsimだな。iPhone-SEなら、やはり元どおり動くと。

で気付いたのが、simのセットアップだな。乗り換えガイド初期設定(https://www.iijmio.jp/hdd/guide/apn.html#apn_ios)のページに行き当たった。で、マニュアル通りにやってみると、構成プロファイル」内に「(Cellular) IIJmioモバイルサービス」が表示されて、成功したんだねこれが。

結局、e-simとsimのiPhone上の設定をあれこれと弄り回すと、この構成プロファイルに影響が及ぶ、ということだな。つまり、構成プロファイルについて知識がない状態で、sim+e-simの運用は困難が発生する、ということが分かった夜だった。

(2022.2.1)

数年前にOOPコンファレンスに参加した時、プロジェクターとPCを接続する環境に持ち込んだMacがうまく適合せず、古いMacだから、なんて説明が出てきて、それを思い出した。というのも、今のMac Book Air、使って行くのには特に問題が無いにしても、引っ越しで先行きが大分に定まってきて、この辺りでPC環境もアップデートしておかなければ、もうアップデートする気力も湧かないだろうとの気持ちにもなってきたのだ。

ということで、間も無く最新型になろうと思われる、Mac Book Air M1に最新型とならないだろうと覚悟しつつ、入れ替える事としたのだ。というのもモバイルで使う状況を考えると、M1以上のパフォーマンスは恐らく要求されないものの、M1に変更する時期でもあろうと。そして今更、コストパフォーマンスを云々する時期でも無いだろうという事で、メモリを16Gにアップして、ディスクは標準というスペックで購入したのだ。

重要と思われるのが、普段、使っているアプリケーションの維持で、MathematicaとOmniGraffleは外せないだろう。つまり、システム購入金額は本体以外にも掛かるという事だ。で、ポチった。ポチってから、本体は中国でアセンブリされているので、一週間程到着を待ったが、問題なく到着した。

OmniGraffleは調べてみると、ライセンスがあるならば、複数のホームで使えるらしく、ライセンスIDの他にログインIDを設定する事で、難なく新規のMac Book Airに導入することができた。Mathematicaの方はホーム・ライセンスを新規購入するしか無いだろう。後は、やっぱりマウスが必要だろうと。もちろんBlueToothを選ぶのが妥当だろうが、敢えてたった二口のUSB-Cを全部使うことになるのだが、ダイレクトに接続するタイプのマウスも追加購入した。

まだ、使い尽くすまでは行っていないのだが、恐らく5年以上は使えるだろうと目論んでいるので、逆に言えば死ぬまで使える事となるかも知れぬ。

(2022.5.19)

■ お家のWiFi

現在のマンションに引っ越して来たのが、昨年3月だな。引っ越し早々のWiFi環境は、このマンションに元々あった、ケーブルテレビ用の同軸ケーブル利用のネット環境を利用することにした。古いマンションなので、光ファイバーは標準ではないのだ。ネットが直ぐに使えないと不便なので、仕方がない。

が、インターネットのバンド幅が狭いと見えて、すぐに通信が詰まってしまう。一旦詰まると元に戻るのに十分から数十分かかると。まあ、仕方がない。このマンション、結構大規模であるし、マンション内からのインターネット接続が増えると、ケーブルテレビ用の同軸回線ではすぐに輻輳してしまうんだろう。

とは言っても不便極まりないので、光ファイバーの導入を考えた。以前の情報で、このマンション内でも光ファイバー利用者が居るようなので、今盛んに宣伝中のNuro光に申し込んでみた。申し込んで数ヶ月も経った本日、一片のメールが来て、やっぱりダメだと。Nuro光とマンション管理会社の間の折衝が上手く行かなかった、と言う理由だ。何だよ今更。

で、直ちにフレッツ光に連絡したら、工事できると言う。電話が掛かってきて、こちら老齢者のために手取り足取り、申し込みを手伝ってくれるらしい。で、Nuro光のことを聞いたら、Nuro光、NTTのフレッツ回線を利用しているのではないのだとの話。えー初めて聞いたよ。やっぱりNuroは駄目だな。で、そのほかにも隘路があって、高齢者が申し込み者だと、別の第三者が保証になる必要があるとか言い出して、これは、話をしている途中に有耶無耶になったな。このあたりは、フレッツ光の代理店のさじ加減があると思われる。

この業者の言うことには、マンション一階の管理室あたりに、光ファイバーの主配線盤がある筈で、ここから各戸に配線できる筈だと言う。まあ、既に誰かが加入していたなら、そうであろうと。おそらく電源ラインに沿って光ファイバーを配線することになるだろうな。

この業者、いかにも直ぐに出来るようなことを言ったが、さて、どうなることやら。そう言えば、ここに来る前に住んでいた戸建ての時も、最初はケーブルテレビ回線の業者を使っていたが、途中で光ファイバーに替えたのだった。

(2023.1.12)

p.s.

で、この業者から現場確認もせずに、プロバイダに回線接続可能という話が伝わったらしく、プロバイダからWiFiルーター、NTTから光モデムが郵送されて来て、ふーんとなって、開通日を迎えたら、さっぱり音沙汰がない。ということで、プロバイダ、BiGlobeなのだが、に電話してみると、どうも話が通じない。色々聞いてみると、BiGlobeとしては、マンションに光コンセントがあるという前提で話を進めていたらしい。こちらとしては、最初の代理店の話から、光ファイバーを引くのかと思っていたわけだから、話が通じないのは当然だったな。

このBiGlobe、どうも上から目線で話が通じないな、で、一旦元に戻ってということで、光フレッツのページで回線確認のボタンを押したら、少し経ってから、代理店から電話が行くので宜しくという、電話がかかって来てから、最初の代理店とは別の代理店から電話が掛かってきて、その話によると、まず光フレッツの回線は、プロバイダ経由でなければ使えないことになっていて、プロバイダが客対応することになっていると。なるほどね、プロバイダの代理店が、現場の光ファイバーがどうなっているのか分からない筈だと。プロバイダの代理店には、マンションに光ファイバーが入っている、という情報しかNTTに与えられていなくて、その端点から各戸への配線に関わる情報は入っていないのだな。

で、このプロバイダの代理店は、OCNの代理店で、話を聞くとWifiルーターも光モデムも回線工事業者が持ち込む筈で、先に郵送してくるのは特殊ケースかも、なんて言うものだから、BiGlobe元々はNECは、昔からダメな会社だな。上がエラそうにして、仕事は下に丸投げという体質が全く変わっていないのだ。と言うことで、まずはBiGlobeの問題をクリアしてからだな。

こうして話を聞いてみると、普通の新しいネット対応のマンションならいざ知らず、例えば電力線に沿って光ファイバーを配線するとすれば、各階を貫通する穴を塞いでいるパテを崩して、光ファイバーを通して階上に引き上げるとなると、かなりの工事になってしまうな。当然ながら、電力線の養生を考えなきゃいけないから、別の業者に話を通すのも必要になってくる。Nuro光とマンション管理会社の間の折衝がうまく行かなかったのも、おそらく、この辺りの理由だな。Nuro光がフレッツ光を使っていない、なんて話も恐らくウソだな。

となると、残る手立ては、JCOMの回線速度を上げる契約を結び直すか、携帯電話回線利用のWiFiを入れるかだが、どちらも今の所良い見通しが得られないな。JCOMが今更、設備を更新するとも考えられないし、電話回線利用についても、このマンションの辺りは、高速の携帯電話回線がまだ入り込んでいない地域なのだな。

(2023.1.26)

Amazonで同じものをポチった、iPhone12miniのための、

Battery Caseにストラップを付けてある。

近年、iPhoneのバッテリーの保ちが良くなったので、出歩いている途中にiPhoneのバッテリーが切れそう、なんて心配はしなくても済むようになった。以前は、特にバイクにGPSナビゲータ代わりに使っていると、バッテリー容量がみるみる減って、車載のUSBから充電しながら使うにしても気が気ではなかったのだ。なので、バッテリー内蔵のiPhone用ケースを取り付け、それに更に脱落防止用にニフコのストラップを付けて、バイク側のiPhoneホルダと連結しているのだ。このストラップ、普段は、手の指の間に挟んでiPhoneを使うと、滑り落とすこともなく、具合が良いのだ。

さて、このBattery Caseなのだが、中華製らしくもあって、1年程で、故障する。というわけで、つい先日も故障してしまって、このBattery Case経由で本体のiPhoneに充電できなくなってしまい、Battery CaseからiPhoneを充電することもできなくなって、無用のアクセサリーとなってしまった。普段のストラップ付きケースとして、二、三日使っていたのだが、いかにも不安だ。

というわけで、同じものをポチったのだ。3台目だな。二、三日して到着したので、ケースのサイドに穴をあけ、ストラップを壊れたケースから移し変えて、元通りの環境を得たのだった。まあ、半年保てば御の字ということで、若干の出費ではあるが、とりあえずは仕方がない、ということで。

デスクトップのiMac使っていて、新しいOSにアップデートしろと、しつこく言ってくる。わかってるって!なんて怒りはしないが、アップデートすると、あれが動かない、これも動かない、ということになるのは、ミエミエだっし、ちょうど技術書同人博覧会の期限が迫ってきていて、その最中にアップデートすると碌なことにならないのは、流石に経験が告げるのだ。

だが、そろそろ潮時というのも分かっていたので、仕方がない、技術書道人の原稿を印刷に回したあとで、アップデートしようという腹積りは決めてあった。で、無事に印刷会社から、原稿に問題はなさそうだから印刷にかかるよ、というメールをもらって、最新バージョンのVenturaにアップデート・ボタンを押した。で、アップデートに入らずにエラーとな。しかもよく分からないエラー。

ちょいとググったが、一筋縄では行かない様子。Option+Command+Rでリカバリーモードに入ってとな。で、リカバリーモードでは、いくつかのオプションが出てきて、TimeMachineによるリカバー、新規にOSのインストール、あたりが選択肢と表示されるのだが、どちらも上手くいかない。TimeMachineを使うやり方では、ディスクの容量不足、新規にOSインストールの方は、サーバに接続できませんと。

今の今まで一つ古いOSが動いていたのだから、ディスクの容量不足ってのはどうなのよと。後でわかったのだが、MacのFusionDriveは磁気ディスクとSSDが組み合わされていて、そのSSDの容量が不足しているらしい。ま、最初はその辺りがピンと来ずによく分からん、とりあえず新規OSインストールに向かったら、サーバーに接続出来ないとな。使っているネット環境がJCOMの有線TV回線で、バンド幅の狭いのは百も承知、でも、いつもサーバーに繋がらないというのは、よく分からん。

とりあえず、サポートに聞いてみようということで、Mathematicaの時はうまく行ったので、Appleのサポートとチャットを始めたら、WiFiじゃなくて、直に繋いではどうかという提案。それじゃやってみます、ということでサポートとの問答は終了。で、このあたりで、FusionDriveのSSD容量不足がどうも怪しいとなって、SSDをポチった。250GBの容量で4千円だから、価格の低下が著しいな。FusionDriveが出てきた数年前とまるっきり状況が変わっているのだ。ポチったら、次の日には到着するし。

で、ググるとiMacは外部のSSDからブーツできるし、秋葉館などでは、内部のFusionDriveを丸々SSDに交換するサービスをしているらしい、しかも頑丈な輸送ケースまで用意されていると。ま、本体の改造はひとまず置いて、まずはSSDをUSBで繋げて、消去すると。消去フォーマットとパーティションも指定されているようで、この辺りは先人の跡をそのまま付いていくと。で、サポートに教えてもらったように、ルーターに有線で繋げると、あっさりとOS Venturaのダウンロードが始まった。結局のところ、FusionDriveのSSD部分の容量が28GBしかないところがネックになっていて、それにネットのバンド幅の狭さがボトルネックだった訳だな。

無事、OSインストールの途中で布団に入ったの、翌朝見てみると、OSインストールも終了し、自動的にTimeMachineからのリカバーが始まっていた。これで終了でないのは分かっていて、DropBoxの再接続、Mathematicaの再インストール、Grapphlerの再インストールが待っているのだが、まあ一つずつクリアして、何とかなった。

ということで、この後、どうしようかと。USBで繋げたSSDはブーツの時に一手間残るようだが、あえて、アキバ館に頼むまでもないだろう、ということで、このまま暫く運用していくことにした。

(2023.5.15)

一つ忘れていたのが、このホームページをAWS S3にアップロードするのに使っているCyberDuckアプリもアップデートしなけりゃいけなかった。というより、設定ファイルがどこかに行ってしまっていて、S3に繋げられないのだ。S3を再設定するとなると、抑、数年前の話、十年は経っていないにしても殆ど覚えていない。S3そのものも大分変わってきているし。とりあえず、AWSのコンソールに入って、コンソール経由でファイルをアップロードすることにして、やってみたら、まあまあ、出来たので、暫くはこれでいくことにするかと。

(2023.5.16)

前回、AWS S3へのファイルアップロードに困った、という話をしたが、実は、AWS S3は静的HTMLサーバーとして使っているのだが、AMAZONからメールが来て、HTMLサーバーにアクセスする人の中に、TLS1.0あるいはTLS1.1を使っている人が居るのでアクションを取って欲しい、と言ってきた。つまりはブラウザのバージョンが古いまま、というかチョー古いブラウザを使ってHTMLにアクセスしている人が居るので、S3のセキュリティの観点から、何とかして欲しい、というものだ。あとで知ったのだが、静的なHTMLサーバーであっても、put操作が可能という状態にある、というのだな、実際にはファイル書き込みなどはできないのだが、ハッキングテクニックを駆使すれば、不可能とは言えないということらしい。

で、メールに添付されてきたドキュメントを眺めてみたが、頗る理解し難い。AWSに詳しい人には容易なのだろうが、単なるユーザには難しいのだ。ということで、AWS利用者をターゲットにしたコワーキング・スペースがあって、良いロケーションだ、という話は聞いていたし、この場所でAWSについて相談ができるということを知って、これは行かねばなるまいと。場所は大崎とは言っても目黒駅と目と鼻の先、洒落たビルの中にあるらしい。ということで出かけたのだ。

Amazonのloftの窓際からは目黒の自然園が眺められる

千代田線が山手と連絡している西日暮里から目黒へは、山手を半周するので若干時間のかかるのは仕方がない。あらかじめ入室の登録をしておくのだが、当方、月に数十円しか払っていないゴミのようなユーザではあるが、ユーザであることに違いはないので、すんなりと登録できて出かけてみた。ビル3階の入り口で、コワーキングスペース、loftと呼ぶらしい、に行くと言ってエレベーターの17階へ。そこがloftである。で受付でAWSの相談をしたいと告げれば、担当者の場所を教えてくれた。

相談を待っている人はいなかったので、すぐに相談にのってくれた。まずはAWSコンソールに入ってから、バケットの管理入り口が見つからない、という話はすぐに教えてもらって、あといくつか疑問点に答えてもらったので、早速、このスペース内でAWSコンソールに入って、例に記述されている通りにバケットポリシーを加えてセーブすれば、普通に使えるようになった。これで良いかと相談員のところに戻れば、静的HTMLサーバであってもやっておいた方が良いというパラメータ、setは拒否getだけ許可、をセットしてくれた。その後、パラメータの設定確認で手間取ったのだが、それもクリアして、問題はほぼ解決した。

やれやれ一安心と、loftの席に戻って、セルフのコーヒーは自由に飲めるので、窓から目黒の自然園の緑を眼下に、寛いだのだった。

(2023.5.23)

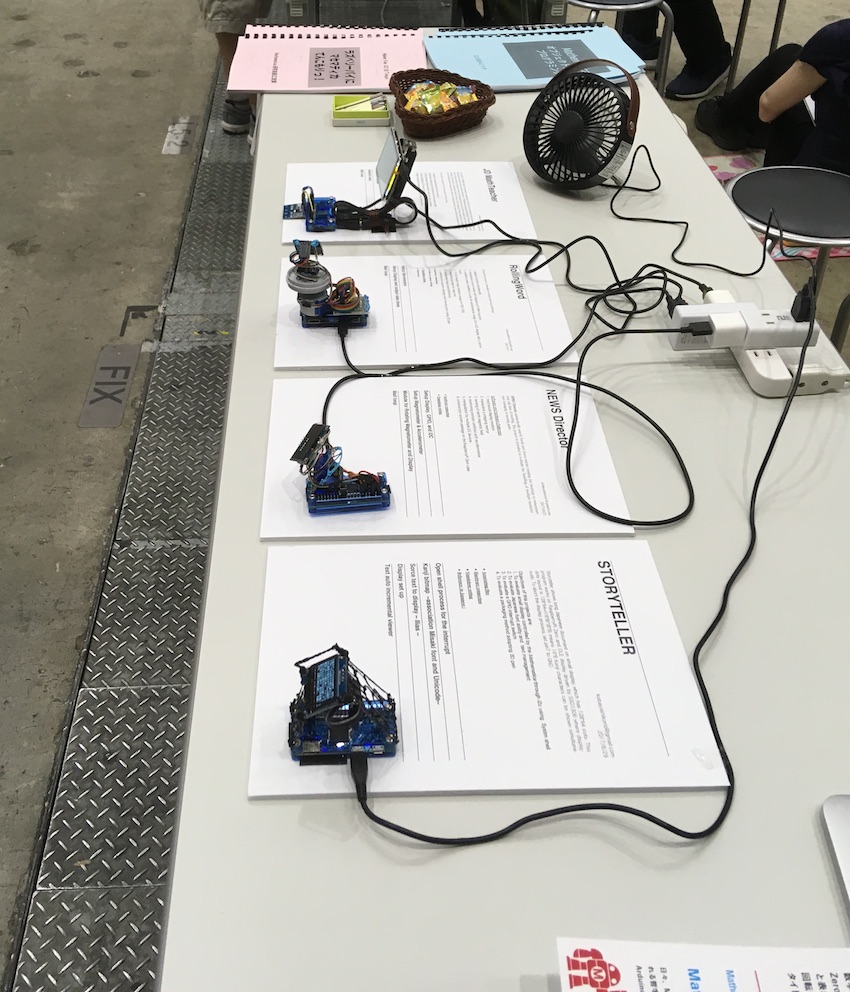

名古屋開催

先に技術書典があったのだが、電子媒体も準備することという縛りが有って、電子化をどういう風にするかと考えていた途中だったので、パスして、名古屋で開催するという技術書同人誌博覧会第8回の方に参加したのだった。名古屋に行きたかったというのもあるのだが。

新刊は冊子

準備した新刊は、Wolfram Communityに、Graph Editor ver.2 powered by the Object Oriented Programmingと題して投稿した内容を薄い冊子にしたものだ。MathematicaでGUIプログラミングして、マウスでグラフを作成する。ターゲットは首都高のループ検出なのだが、出来上がったプログラムをメインテンスしようとしたら、にっちもさっちも行かなくなったのを何とかしようとしてます、なかなか上手く行かないけれど、という内容なのだ。抑もGUIの仕様や動作の記述というものを簡明にできるのかという疑問も有って、いまだに疑問のままなのだ。

名古屋ビール園で打ち上げ

とりあえず、冊子工房という印刷所に30部ほど印刷してもらったのを10部ほど持ち込み、これに旧刊を加えたのだが、こっちも部数を押さえたので、以前から後生大事に持っている小さめのスーツケースに収まったのだった。行きは、JR東海ツアーズのこだま切符で、コストを抑えて行くことにして、これを申し込み、宿はHafhで名古屋の中心部のホテルに2泊予約したのだった。

今回の技書博、まだコロナの影響が残っているせいか、20サークル弱の参加で、会場はOSC(オープンソースカンファレンス)と相乗りとなったのだ、それでも事務局はやる気を出して、本番の打ち上げ前に、前夜祭と称して、名古屋栄で飲み会を開くなど、頑張っていたのだ。

で、肝心の技書博のブース、二、三部も売れれば良いかと思っていたが、10部弱の頒布となったので、お買い上げありがとう、ということとなった。終了後は、OSCの連中と一緒に場所を変えて、名古屋のサッポロビール園で焼肉となり、会場でおそらく自分が一番年寄りで有ったのだろうが、あまり出しゃばらずに、皆さんのお話を聞くという立場を守ったので、それなりに若い、とは言っても中心は40代であるが、皆さんの話が聞けてよかった。

元祖名古屋モーニング

ホテルは素泊まりなので、ホテル対面にあった果物屋の喫茶室で、二日ともモーニングを食べて、名古屋は、前夜祭の居酒屋でも感じたことだが、コストパフォーマンスが良いな。さすが名古屋、という感想を得た。

(2023.5.28)

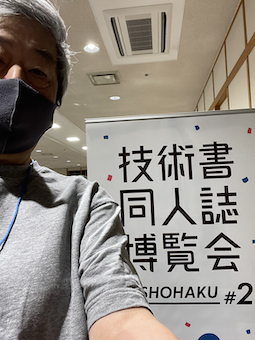

バックドロップの前で自撮り

コロナも厄災も下火になったようで、第15回の技術書典はいつもの池袋サンシャインの文化ホールに戻ったのだ。サークルの参加も久方振りの賑わいで、ズラリと机が並んだのだ。

さて、今回は新刊を提げて参加したのだ。どうして出来たのかと言えば、実に7年越しのMathematicaアプリケーションの改善案に一応の目安を得て、それをまとめることが出来たからだ。何がこのGraph Editorアプリのネックだったかと言えば、イベントハンドラーとOOPの結合した仕組みになっていて、特にイベントハンドラー周りが複雑極まりないことになって、メンテもできない状態になっていたのだ。

会場の盛況ぶり

で、イベントハンドラーのイベントの記述を関数化して、イベントハンドラー関数の本体と切り離し出来る事に気づいて、プログラムを書き直すことに成功したからだ。前回の名古屋の技書博では、このアイデアが煮詰まっていなくて、生煮えの新刊を出してしまったという、慚愧の念が晴れなかったのだ。

それと同時にOOPのキモは所謂、カプセル化でもポリモルフィズムでも、継承でも無いことを主張する、という方針に切り替えたので、本の記述自体がスッキリとしたのだ。

サークルパス

とは言っても、何十部と頒布できるとは到底思えず、とりあえず余裕をみて、新刊10部、見本2部を会場に持ち込んだのだった。会場の自分のサークル(Mathematica研究会金町支部とした)の机に資料をセッティングしたら直ぐに、後ろの机のサークルの人が早速、一部購入してくれて、実に有難い。その後もポツポツと捌けて、会場終了の30分程前には、最後の1部もお買い上げ頂いて、めでたしめでたし、と相なったのだった。という訳で、気分よく家路を辿る事になったのだった。

(2023.11.12)

実は、2023/05/02の時点で、チップワンストップから、Jetson Orin NANOを購入してあったのだ。こいつには、LLMが何とか乗っかるという噂話を耳にして、それならばと発注したのだったが、最初はどんなふうにセットアップすれば良いのか、よく分からん。出回っている情報も少ないし、ということで暫くお蔵入りしていたのだ。

で、この間のMathematica同好会で、そういやJetson、どうなりましたか、の質問を受けて、そろそろ手を付けなきゃいけないなと、あちこちをググり始めたというわけだ。最初は、SSDなしで、SSH接続を試みて何とかなっていたのだが、SSDをセットアップする段階で、はてな、ということになったわけだ。というのもLLM導入のためには、まずJetPackなるものが必要だと。JetPackなしで単にSSD接続だけでは、カメラ画像の解析アプリは動くようなのだが、それ以上はどうにもならないようだ、というのがぼんやりと分かって来たのだ。

ミニPCを導入したがまだ先は長い

では、JetPackをインストールすれば良いのだな、というところであれこれググり始めると、事はおおごととなって来た。まず、JetPackをインストールするには、X86にJetPackをダウンロードし、X86をホストにしておいて、Jetson Orin NANO をOTGとしてホストに繋ぎ、これにホストからダウンロードしておいたファイルをインストールするのだと。かつ、このX86はUnbutuが推奨されているようだな。でも、SSDの付いたX86の手持ちはないし、かろうじて、モバイル・ディスプレイと有線USBキーボード、USB有線マウスがあるだけだな。

大体にしてJetson Orin NANOはARMなのに、ホストはX86のUbuntuが推奨されるのはなぜ?仕方がない。アマでミニPCを仕入れることにした、GMKtecの一番安い奴だな。安いんだが、メモリが8G、SSDが480Gということで、それなり使えそうだ。最初にUbuntuをダウンロードはMacで実行してこのファイルをミニPCにインストールするために、64GのUSBメモリも購入した。で、MacにEtcherをインストールしてダウンロードされたファイルをUSBブータブルにすると。

ミニPCにキーボードとマウスとディスプレイを繋いで、Unbutuをインストールすると。それから、ホスト名はUnbutu0にして、WiFiを設定して、SSHサーバーを設定すると。ここまで来れば、ミニPCをヘッドレスにして、SSHでログインできると。さて、次はVNCだな。ノマドワークでJetsonを弄り倒そうとしているのに、キーボードやらマウスやらディスプレイやらを持ち運ぶのは、ちょっと〜、だからだ。だが、Mac標準のVNCビューワーでは、接続できませんとなるな。さて沼の始まりだ。

まず、TigerVNCがよかろうとUnbutuにダウンロードしたのだが、サーバーは動くようなのだが、Macからのアクセスがうまく行かないな。

- ?TigerVNCじゃなくてVinoの方が良いのかも

- ?そもそも画面共有じゃなくてヘッドレスVNCが必要なのだな

- ?Tiger VNCはヘッドレスに対応しているらしいのだが

- ?Ubuntuの 24.04 LTSでヘッドレスVNCの記事がまだないな

- ?ミニPCはこれからも使うだろうから、ヘッドレスVNCが望ましいな。諦めるのはまだ早いな

なんてことになって、道は遠いな。

■ iMac (8コアCPU、8コアGPU、M4, 24-inch)に変更

"OSX Venturaに変更" に書いたのだが、現在使用中のiMacにVenturaをインストールした時には、内蔵ディスクのSSD部分にOSが入らなくなって、USBで接続した外部ディスクにインストールすることで、急場を凌いでいたのだが(2023年5月)、それから一年過ぎて、何となく調子が悪くなってきた。そもそもこのiMacを導入したのが2018年10月で、まる6年が過ぎたのだ。

現行のiMacのもう一つ前のiMacはPowerPCで6年間使ったので、自分自身、80歳に後5年という事も考えると、この辺りがちょうど良いかもとも思ったのだ。現行機種のスペックは(https://checkcoverage.apple.com/でシリアル番号から調べられる。)、

- 3.4 GHz クアッドコアIntel Core i5

- 27インチ(5120 × 2880)

- Radeon Pro 570 4 GB

- 16 GB 2400 MHz DDR4

- C02XJ0E6J1GN

- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017)

- 購入日: 10月 2018

現在の不具合を挙げれば、

- 外部SSDをブーツディスクにしていると起動が遅すぎる

- 外部SSDをブーツディスクと作業ディスクにしているのは心許ない

- 純正マウスの接続が切れることがある

- 純正マウスの電池がへたって来た

- 純正キーボードの電池もへたってきた

- Intelのi5ではM4に比べるとMathematicaにパワーが足りなくなった

などで、致命的な問題ではないのだが、そのうち致命的不具合になる可能性は高いな。ということで、思い切ってポチったのであるが、この後、5年間使うとなるとこっちの寿命問題との絡みもあるので、ビミョーな状態にあるのは否定できないな。ともあれ、現行から新規マシンへのファイルの移行とか、各種のIDとパスワードがうまく移行できるかどうか。まあ、うまく移行できることを祈るのみという状態だな。

で、導入機種のスペックは、

- 8コアCPU、8コアGPU、16コアNeural Engineを持つApple M4チップ

- 24GBユニファイドメモリ

- ギガビットEthernet

- 256GB SSDストレージ

- Thunderbolt / USB 4ポート x2

- LW6MC4CKXK

- Magic Mouse

- Touch ID搭載Magic Keyboard(テンキー付き)- 日本語(JIS)

ということになるので、CPUがM4になって、メモリも24GBとなるので、まあ、暫くというか、これが最後のバージョンになる可能性が高いな。だったのであるが、運送会社がやって来たのが、夜の9時で、作業は次の日としたのだ。

さて、次の日、パッケージを開けて、旧システムの横に設置してと。電源スイッチを入れたらうまく起動したので、WiFiをセットアップして、新旧をUSBケーブルで接続し、ファイルを転送すると。1時間弱で完了した。Mathematicaは予想通りであったので、myPageからダウンロードして、アクティベートしたら、あっさりと動いたので、取り敢えずは懸念した問題もクリアしたのだ。次にDropBoxもアップデートできて、これも起動してよかった。

おや、と思ったのはEtherで、本体にコンセントがあるのではなくて、別筐体の電源にあったことだな。まあ、Etherはそんなに抜き差しするものじゃないから、ということなんだろう。後は、タイムマシン用の外部ディスクをどうするかだな。USBハブを買うか、新しくUSB-C対応のを買うか、考え中。

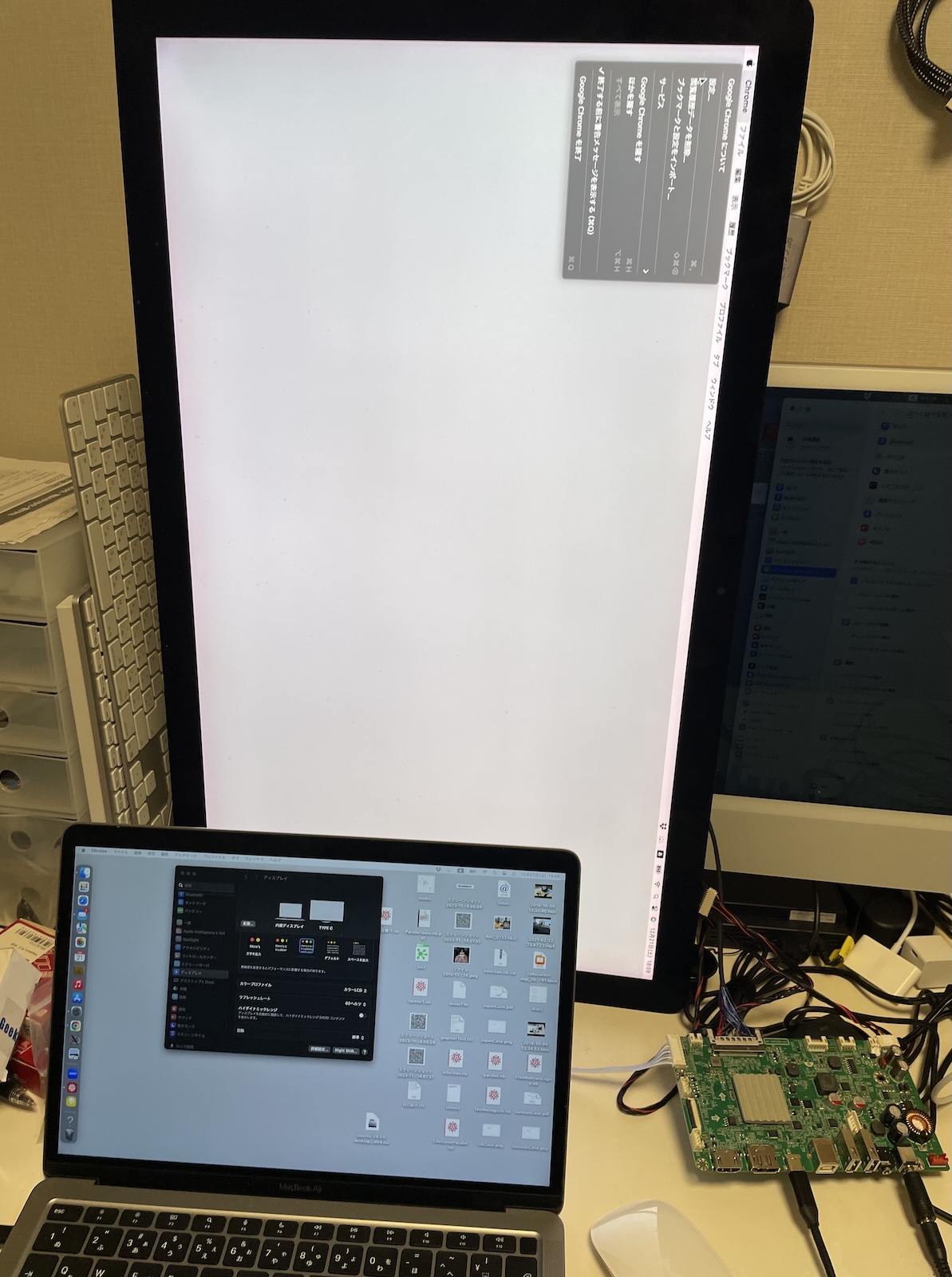

旧機種をどうするか。リサイクルに出す、のが真っ当なのだが、27inch ディスプレイは全然へたっていないので、改造して外部ディスプレイにするかどうか、考え中。

(2024年11月30日)

p.s.

で、やはりこのまま廃棄するのは勿体無い。ということで、外部ディスプレイとして活用することとした。このためにまずは、iMacの分解ツールをポチった。これは直ぐにやって来たので、これを使うと造作も無く、ディスプレイ部分を引き剥がすことができた。中身のCPUやディスクを取り出して、スピーカー部分を残すのみとなった。

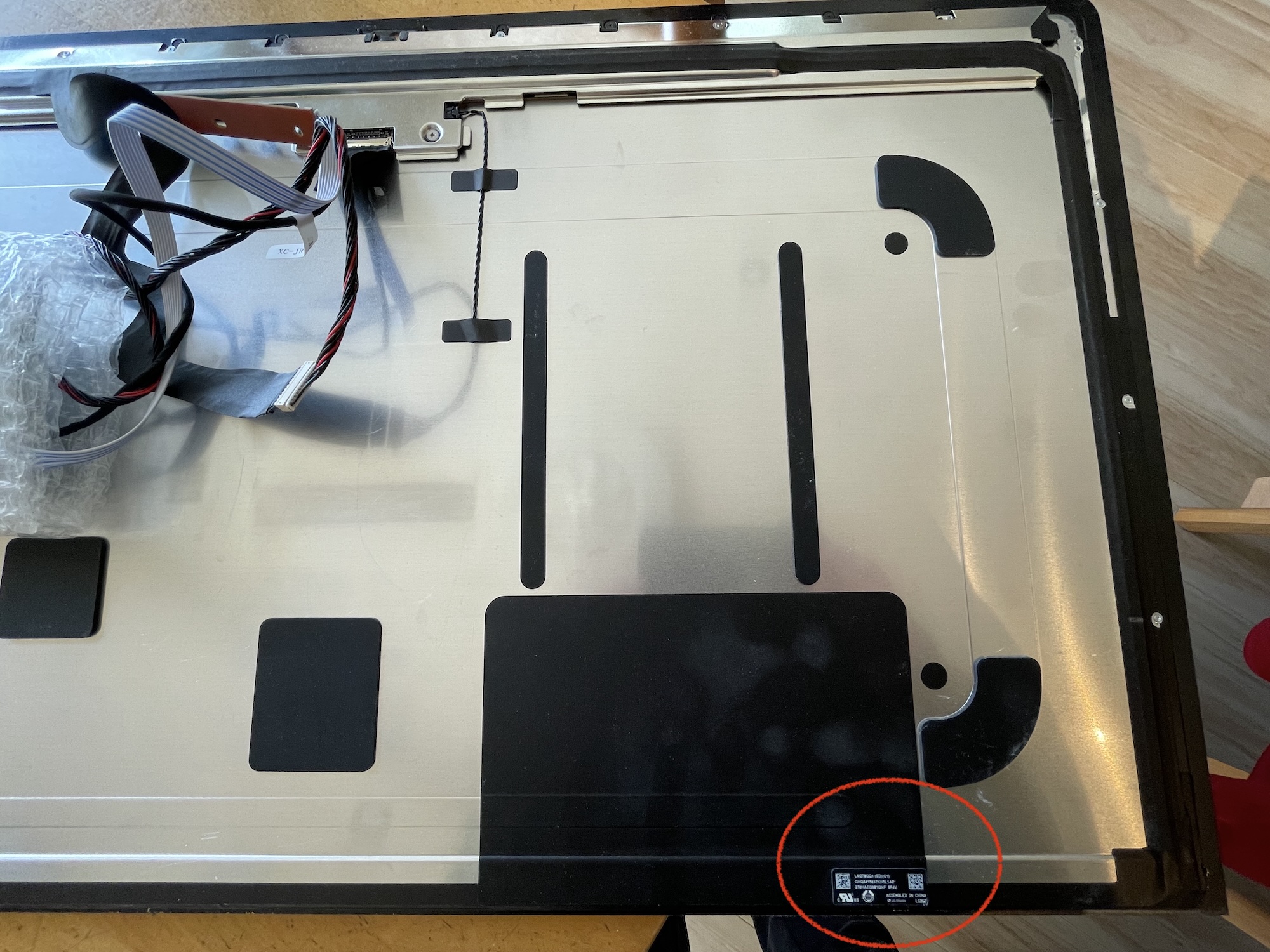

発注すべき基板は、ディスプレイの型番によって異なる。で、ディスプレイの型番は、ディスプレイを引き剥がすと、解るようになっている。

ディスプレイの裏側の左下にそれはある

小さくラベルがあって拡大すると

ここから、AliExpressで部品を調達してと。発注しようとしたら、以前の住所が出て来たので、新住所に変更してと、でPayPalで発注した。次の日になって、受注したとのメールが入ったのだが、何と、送付先が旧住所になっているな。つまり、住所変更と発注を同時に実行すると、住所変更が発注に反映されないのだな。ここからもどかしい日々が始まったのだ。

まず、AliExpressにもヘルプディスクがあるので、こことチャット。向こうの言う分には、発注は別の業者に渡ったので、もはや変更できない。日本に着いてから何とかしてくれと。まあ、それも分かる。仕方がない。で、次の日に郵便局に出向いて、もしこの品物が郵便局経由で来た場合に備えるためだな。郵便局で相談したら、改めて住所変更届を出すのが一番良いだろうと。と言うことで、変更届を出したのだが、もちろん、通関後品物が郵便局経由となるかどうかは分からないのだ。

そうこうするうちに、予定より早く通関したとの連絡が来て、どうなることかと気を揉んでいたのだが、業者から電話が入って、配達できないと。まあ、旧住所には新しい建売が建って、別人が住んでいるのだからそうなる。で、転送はできるかと聞くが、自分は配送だけだから、できない。とりあえず、日本の発送元に戻すと。これからどうなるのかと聞いたが、多分メールがあるだろう、てな答えで心許ない。本国のヘルプデスクにもう一度チャットしたら、何とかなるよ、と言う答えで、メールを待つしかないか。

数日経って、配送のステータスが変わって、配送できなかった旨と、配送会社の連絡先が表示された。やれやれと。で、050で始まる電話番号に電話したら、担当者が出てきて、送り状の番号を確認した後、まだ品物は置いてあるから、数日後に配達すると。で、その当日、これを書いている今日の日付、の遅くに、配送ステータスを見たら配送済みになっていて、家のドアを開けたら置き配が届いていて、やれやれ、一件落着となった。

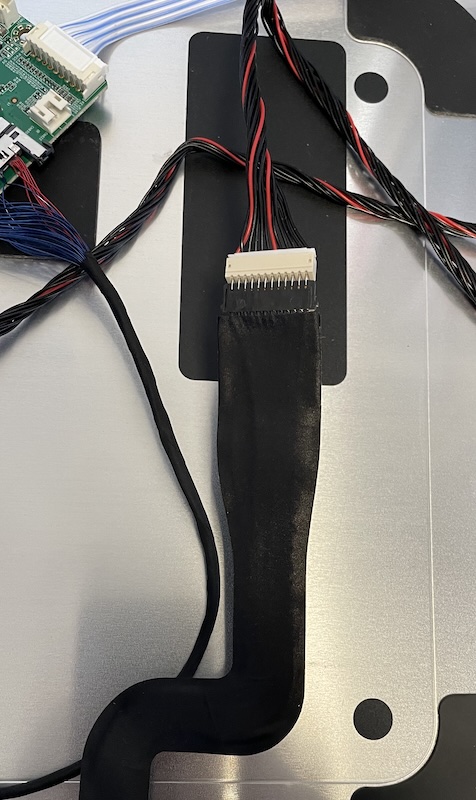

usb-cとhdmiコネクタを通してディスプレイを動かす基板

で、商品ページには電源が付属しているようなことを書いてあったが、同梱されていなかった。実は別売ってことか。プラグの問題があるので、これも一筋縄ではいかないな。

(2024年12月19日)

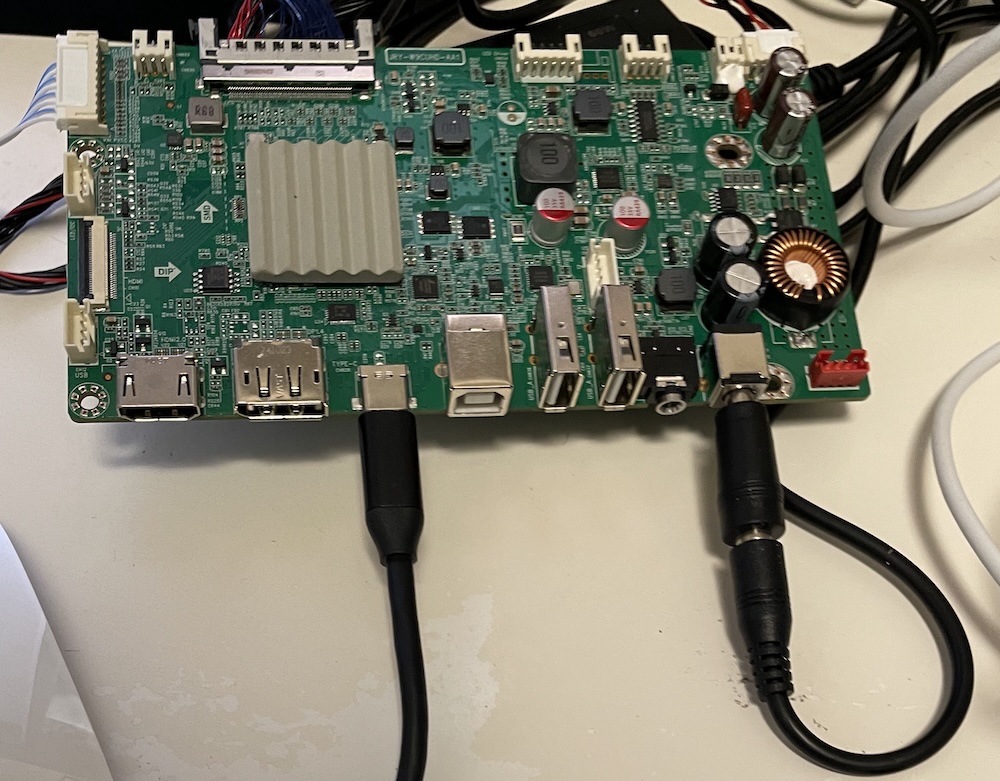

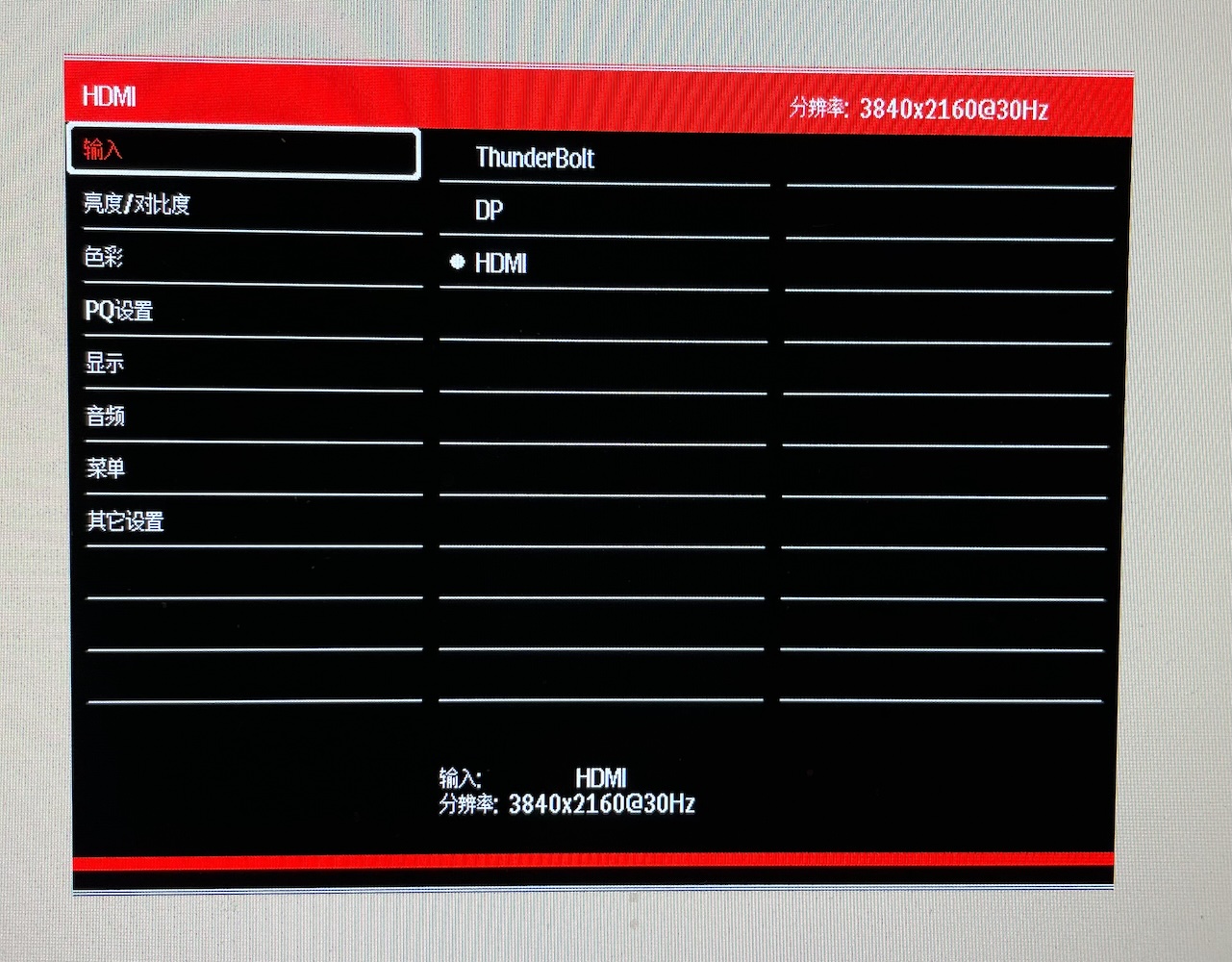

さて、無事到着した基板は、正確には、iMac Pro Retina 5K A1862 LM270QQ1 LCD Drive Boardというものだ。AliExpressでは、13,812円だな。

前項ではディスプレイ・ドライブに電源が付属していない話をしたのだが、Amazonで、「Outtag DC 12V 5A 電源 アダプター 60W 12V汎用ACアダプター LED テープライト ルーター ディスプレイ モニター ビデオ カメラ 監視カメラに対応アダプター ac-dc充電器 DC 5.5*2.1mm 8種セット変換プラグ」なるものをポチった。

さすがアマ、あっという間に到着した。最初はディスプレイ基板と電源をダイレクトに接続できると期待していたのだが、やはりコネクタ・アダプタが必要だったのは残念。

ディスプレイ基板とコネクタの接続部分

さて、電源は良いとして、もう一つの問題が。基板とディスプレイの接続ケーブルは2本あって、1本は間違いようがないのだが、もう1本は、どちらが表なのか裏なのか分からない。配線の具合から見てLEDへの電源供給ラインだろうと検討をつけて、逆挿しなら点かないだけだろうと、適当につないで、スイッチパネルの電源ボタンをオン。すると最初、緑が点いて、アラート・ポップが画面に出て、それから赤へと。アラート・ポップが中国語でよく分からないが、信号が来ていない、というアラートであることは分かった。その他、menuボタンを押しながらpowerボタンを押すと、基板が認識したディスプレイの情報がポップすることが分かった。ここまでは、PCと接続する前の情報であるな。とりあえず、一歩前進と。

それではと、いよいよ新しいiMacとUSB-Cで接続してみる。最初は信号を受け付けないな。どうもUSB-Cケーブルを選ぶらしい。

他より太めのUSB-Cに交換すると、あっさりと外部ディスプレイとして認識された。

ディスプレイ基板iMacをUSB-Cで接続

外部ディスプレイとして接続された

次はHDMIで接続と。これもあっさりと接続できた。ただし、ここまでで、電源アダプターが大分温まってきたな。熱くはないので、何とかなるだろう。

HDMIにて接続された

残されていた疑問点であった、基板に着いているスイッチ・パネルなのだが、映像信号が入っていると働くらしいことが分かった。このスイッチ・パネルを外部から操作する必要はなさそうなので、先人の通り、パネルの電源スイッチだけを、旧iMacの電源ボタンを繋げることになりそうだな。ただし、USB-CとHDMIコネクタをどう外部から接続できるようにするのか、課題が残っているな。つまり、旧iMacの背面あるいは全面に穴を開ける必要があると考えられるのだ。あと、電源ケーブルとの接続もだな。

menuボタンでポップアップされたメニュー

まあ、とりあえずは動作は確認できたということで。次に購入するのは、USB-C延長ケーブル、HDMI延長ケーブル、エポキシ・パテ、カプトン・テープぐらいか。

(2024年12月21日)