なぜ銀細工を始めたかと聞かれても困る。自分でもよく覚えていないのだ。しかもなぜかんざし?次から次へと作り始めたのは、去年(2005年)本郷で家族展をして、この時に葉巻ケースとかんざしを出したところ思いのほか売れた、というのがきっかけだ。この家族展、毎年開こうと思っている。

また、銀細工の店なので当然販売中です。☻は販売済み。

銀細工その他の話については暫く途切れてしまった。話は途切れたのだが、何にもしていなかったわけではない。デッサン教室は一年程通った後で辞めてしまった。やはりモチーフが少ない石膏と造花しかないので先がなかったのが大きい。ただ辞めてしまったがデッサンも止めてしまったわけではないので、別の教室も探しているところだ。その他にも、2010年の夏には女子美の夏休み社会人コースで二回目のヌードデッサンを体験した。

細工物についてはトルコ石がこのところのメインだ。たまたま米国アリゾナ産出のトルコ石で人工的な処理が施されていない、という触れ込みのホームページがあって、ここから小さめではあるが色の奇麗な石が手に入ったからだ。石がよく見えるようにテグスで吊るすような仕掛けも考えた。ただ銀細工については銀の地金の高騰が痛い。数年前の5倍くらいにはなっているんじゃなかろうか。重量感のあるペンダントなんてのは少し制作を躊躇してしまう。簪については、作っても売れるあてがないのでもうどうしようかと考えている。

デッサンは中断しているが、少しずつ絵の方に軸足を移しつつある。ひとつにはアクリルの画材が大量に手に入ったので、なんとかこの画材に慣れたいと考えたためだ。

(2011.2.16)

毎年、夏になると開催される女子美の社会人向けセミナーに参加してきた。8月のクロッキーと9月のドローイングだ。どちらも、5分から20分程度の短い時間の間に、対象、今回はヌード、をいかに捉えるか、という練習をさせてくれるセミナーだ。人体を描くという機会はなかなか得られないので、割と気合いを入れて参加してきた。二回のセミナー、どちらも毎年の常連さんが過半数を占めているようで、しかも女性が多い。オジさん、ジーさんは自分も含め数人だ。

クロッキーは単色の画材、ドローイングは水彩やパステルなど何でもよいと言われて、どういうものか良く分らなかったのであるが、参加してみて分ったのは講師の方針で、色を組み合わせたクロッキーともいうべきもので、固定された観念から脱しておもしろさを出してみよー、ということらしい。なるほどね。ということで、昼過ぎから5時半近くまで、十枚以上描くのであるが、正直、最後の方は集中力が自分でも落ちていくのが分った。ま、集中した分、何かが自分に残ったと期待したいのだが。

クロッキーはまた近々どこかで定期的に習いたいと思っているところだ。ところで、ヌードを見てもドキドキしたりしなくなったので、もうお終いか、とも思っている。

(2011.9.26)

今年の夏も女子美の社会人セミナーに参加してきた。今回はクロッキーの三日間だ。クロッキーの始まる前に講師から、エゴン・シーレやクリムト、ワイエス等の世界の画家のクロッキーが紹介されて、一口にクロッキーと云っても、様々な見方と在り方がある。ま、早い話なんでもありなのだ、という話だ。という話を聞きながら、そういやエゴン・シーレの目の表情を見て荒木飛呂彦の絵を思い浮かべたが、彼が画家に影響を受けたのは間違いないらしいというのは後で調べてわかった。

さて、先生はそう言われるものの、人体の形を紙に移すだけで精一杯なこっちに、「現在のクロッキーは写実ではありませんよ、自分の内なるものを表すんですよ」と言われると、バス停から降りて目の前に広がる野原のどこでもいいから行ってしまえ、と言われたような気がする。あんたは何故に絵を描きたいんだと言われているような気がする。

何故描いているんだと問われれば、描きたいから描いているんだ、と答えるしかない、無人島でたった一人になっても描くだろうからだ。だが世の中は自分一人というわけでもないので、他人が自分の絵をどう思うのかが気になる。いかにコミュ障気味の自分であっても気になるのは他人の本心だ。こういう時に「道草展」なる素人個展を八回もやってみた経験がものを言うように思われる。

つまり作品は他人に気に入ってもらわなければどうにもならない、ということだ。知り合いであれば取りあえず良く描いたねと言って貰える。逆の立場であれば自分もそう言うだろう。だが、自分が本当のところどう見られているのだろうかというのは気になるものだ。本当に褒めて欲しいというのが本音だ。どんなに先生に褒めてもらっても先生は他の生徒にも同じことを言っているわけで評価とは言い難い。

しかし評価という観点にたつと、全くの赤の他人が自分の作品を買いあげるという事実は、例えそれが千円であれ、千円の自分として評価されたことになるのだ。自分の立場で言えば、どこの馬の骨か分らない素人が描いた作品を自腹で買うというのは、実に大変な決断だ。そういう判断をしてもらったというのは、正直に嬉しいことだ。尤もこれまでの経験から言えば、作品はみな高くて数千円の値付けなので、自分は数千円程度の作家なのだとも言える。

ところで、セミナーでは木炭紙版と呼ばれる縦が650mmもある大きな紙を使うのだが、あまり上質な紙ではない。裏写りやカメラでデジタル化した場合にコントラストがあまり取れない等がおきる。上の図はカメラの原図を画像ソフトで処理している途中で、こういうのもありかなと思って載せたものだ。

(2012.9.23)

top

美的な、というのは範囲が広すぎるし、美的な生活、というのでもまだまだ広すぎるので、美的な室内生活を求めて、とした。大したことではないが、労力とある程度の金はかかった。居間を改装してガラスのキャビネットを導入したのだ。話の糸口は台所の改装で、腐りかけたステンレスのシンクもろともキッチンを総取り替えたことだ。

こんなふうに台所はカタが付いたので、居間の改装を始めた。最初は数十年は経ているであろう灰色となったカーペットを引き剥がしてフローリングへの改修だ。最初に決めたのがどういうフローリング材にするかという点で、Webを探し回って、候補にしたのが朝日ウッドのアネックスNTというタイプだ。当然ながら銘木ではなくて、木目を印刷したワックス不要の合板ものだ。ファルカタの複合合板を心材にして、表面側はさらに硬質パワーシートなるメイプル柄を印刷した材質不明のシートが重なり、表面は電子ビーム硬化のオレフィン塗装で仕上げてある。別の候補としてパナソニックのVフロアーという品目も検討した。これは心材に特殊硬質チップボードなるものを使っている。どうもチップのサイズを表面と中心部で変えているのを特殊と呼んでいるらしい。この商品もこのボードの上に硬質シートを重ねており、表面は紫外線硬化塗料を施してある。

施工の見積もりは業者紹介サイトを通じて頼んでみた。この手のサイトは色々あるが朝日ウッドのページから辿って、ホームプロなるページにログインして近所の業者を三社ばかり選び、そのうちから中小の業者を二社選んで家に来てもらい相見積もりを取ることにした。二社のうちフローリングの材料や施工の下請けのことなど話のよく通じた一社に決定した。フローリングはパナソニックの方が安かったのだが、電子ビーム硬化というのに萌えたので朝日ウッドにした。ファルカタでは柔らか過ぎるのではないかと思ったのだが、詳しく調べてみるとファルカタをメランティでサンドイッチしているということが分ったので問題ないことが判明した点も決め手の一つになった。決定した業者は内装が本業のようだったので、ついでに壁紙も張り替えることにした。工事は予め部屋の中身を全部出しておいたので、一日で完了した。

さて、フローリングにしてから買い込むIKEAの家具については、カタログを矯めつ眇めつ眺め回し、Webから組み立て図を呼び出して金具の取付け具合や取り扱いを推定し、あらかたは想定してあったので、リストを作ってIKEAに向かった。IKEAの家具は厚さが十数センチになるように構成されてパッケージされている。ただし長さは2mを超える場合がある。今回は車の後席に加え助手席も畳めば2m超えでも大丈夫と判断していたので、作業机の天板、書棚、キャビネット、事務椅子、リラックス用の椅子などなどを車が重みで傾くのではないかと思うほどに買い込んだのだった。

問題は部屋の隅の処理で、これまではテレビを台の上に乗っけておいたのだったが、これではスペース効率も良くないばかりか隅がほこりの溜まりになってしまっていた。数日考えて、最終的にテレビは壁取付け用自在アームで床から離し、隅にはキャビネットを置くこととした。さらにこのキャビネットはガラスを多用した年寄りに相応しいものとしたのだ。子供の居る家庭ではおそらく躊躇するだろう。

こうして、IKEAには何回も通って、家具を買い込んでは組み立て説明図と首っ引きでネジを回すという疲れるも楽しい数週間を過ごしたのだった。その間にはもう何十年も経ったも知れない引き出しとも机とも単なる箱とも言えないような何かをばらばらにして引導を渡し、どうしても新しい書棚には入りきれない文庫本と新書を押し込むために、三十年は経った手製の書棚を切り揃えて白く塗ってみたりしつつ、電源コンセントを追加するためにモールを天井際に貼付けて電線を入れ込んだりもしたのだ。

こうして相当な数のIKEA製品を組み上げ、取付けたのでその一覧を書き出してみる。居間の分だけでなくキッチンの分も記録しておこう。各製品にはスウェーデン語のニックネームが付いているのでそれをアタマにリストアップしてみた。

キッチン、洗面所

ということで、やっとキャビネットの組立と設置にこぎつけたのだった。こぎ着けたのでこれまでポチポチと買い集めていた焼き物をキャビネットに収めてみた。下段の備前の鉢は細川の若様の作で、中段にある小さな金彩のぐい呑みは鈴木秀昭の作だ。唐津のボブ・オカサキのぐい呑み、志野の湯呑みは鈴木富雄だ。上段の五個の蕎麦猪口は作家物ではないが、宇野亜喜良・画のコクーン歌舞伎のお土産だ。その他芸大の四年生の作品なんてのもあるんだが、並べると差が出てしまうのは仕方がない。

椅子に安楽に座りながら、ささやかなコレクションを眺めるのも年寄りらしく乙なものだ。

(2012.10.27)

top

■ 今度は彫刻

この5月に本郷で家族展を開催した。第9回目になる。ま、よく続けたと言うべきだろう。もういいんじゃないかという声もあるのだが。出品作は一昨年と昨年と同様に写真集を作るつもりだ。あ、まだ作業途中だった。

今回はこの一年間バイクにかまけて作品の数が少なくなってしまい、もう洗いざらい出してしまおうとあちこちから引っ張り出したのであるが、そういえば、部屋の入り口の飾り棚に飾るとも置くとも区別できないような感じにさらしてあった、文鳥の彫刻があったのに気付いた。もう長いこと手乗りの文鳥を飼い続けて、現在の文鳥はもう何代目になるのか。そのうちの数年前の文鳥をモデルに手持ちの木片から削り出したものがあって、これを彩色し直して出品したら、すぐにお買い上げとなった。

そういえば夏目漱石に文鳥という作品があった。「縁側で文鳥がたちまち千代千代と二声鳴いた」という一行があった。夏目漱石の作品では餌を忘れて文鳥を死なせてしまうのだが、そうしてしまった文鳥もいた。老いて死んだ文鳥もいた。不注意で籠から迷い出てしまい行方が不明となった文鳥もいた。この文鳥の彫刻がどの代の文鳥をモデルにしたものかは忘れてしまったが、文鳥はいつも個性的で愛らしかった。

ということで、長い間、部屋の入り口に置かれていた文鳥の彫刻はもうないので、改めて文鳥を彫ってみようかと思っているところだ。

(2013.6.1)

top

■ 家族展は中締め

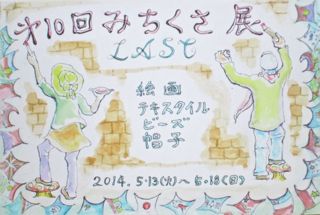

毎年、本郷の東大五月祭に合わせて開いて来た、家族展が十回目となった。キリ番なので、今回で中締めとした。夫婦二人きりになってしまったので、家族展との趣旨が合わなくなった所為でもある。

毎回、開催のたびに思う事だが、よく続けてきたものだと我ながら思う。こっちも最初の頃は、簪だの葉巻ケースだのかなりの特殊な作品を出していたが、段々に絵画に移行してきたのだが、これに十年かかったと言うべきか、十年も経てば人間の中身も変わると言うべきかということだ。思い返せば中々に趣味としては良かったと思う。一つは全くのオリジナルを作り続けたこと、そして、それを売ったことだ。

自分達の作品を売る、という事はその値付けが高い安いは別として、たとえ材料費代がかろうじて出る程度であっても、外から見ればアマチュアではなく、いっぱしの芸術家気取りができるということでもあり、その作品が評価されるということでもある。十年も作っては売るということを繰り返していると、自分の金を出して買う購入者というのは、たとえ素人であろうと、実によく作品を見ているのであり、売れる作品は売れるべくして売れるのであり、売れない作品はやはり売れないのである、ということがよく分った。

そういう意味では、数千円であろうと自分の作品が売れたということは、確かに他人に評価された、ということであり、趣味としては自己満足プラスアルファが得られるという、なかなか得難いものであったと思うのである。売上が画廊の借り賃を上回ることはあまりなかったので、当然ながら趣味のための持ち出しであったのだが。それにしても小物が主であるとはいえ、数えてみたら十回で合わせて、500点もの作品が売れた。それは、500点もの作品が、誰かの家にある、或はあったということで、売れなければ、みな手元に積み上げられていたのだ。評価されたという満足とともに、自分の作品が、ゴミに出される運命から逃れることになったということにも、なかなかに意義が感じられる。

ところで、展覧会の途中からデジカメで撮った写真をiPhotoに保存するようになって、これを作品集として取りまとめるようにした。iPhotoからbookを作成してデータをAppleにアップし、これが印刷されて手元に戻ってくるというのは、なかなかに楽しい。初期の展覧会の写真が殆どなくて、つまり作品が売れるかどうかで舞い上がっていて、写真に記録するということまでには、頭が回らなかったためであるが、作品集にできなかったのが残念ではある。

(2014.6.16)

top

思いついて、木彫を始めた。第一作は「へびへ」と名付けた。体の中にはビー玉を仕込んであるので、手にもって振ると中でビー玉が転がる仕掛けになっている。これはシリーズ化するつもりで、次は何を作ろうかと考えているところだ。

(2015.5.6)

■ 版画を復活させる

大分以前には年賀状を版画にしていたのだが、多色刷りまで始めて余りに面倒なので、drawとpaintアプリで作って印刷して筆で色入れ、という手法に変えていたのだけれど、いよいよヒマになってきたので、版画を復活させることにした。

版画用の材を使うことも考えたが、気合いを入れ過ぎるのもどうかということで、ベニア板の端材があったので、これに彫ることにした。障子紙に猿を描いてこれを薄めたボンドで裏返しにベニア板に張りつけ、彫刻刀で彫れば出来上がりだ。

で、版画用の絵の具がなかったので、アクリルを使ったのだが、殆どの枚数を刷り終わってから、アクリルは版画に向かないということに気付いた。アクリルは紙の方にではなく、版木に固着するのだ。バレンも見つけ出せなかったので、適当な板を端切れで包んで使った所為かと思っていたのだが、違った。

最後になってから、普通の水彩絵の具にのりを混ぜて使ったところ、普通に刷り上がったのだが、まあ、良いであろうと。なぜかと言えば、版画を簡単にした分、一枚ずつ挨拶文と近況などを書いたのであるが、こんな風に時間をかけた方が、差し出す相手のことを静かに思い出すことができて、高齢者の年末に相応しいと思ったからである。

(2016.1.1)

居間に掛けてある時計が遅れるようになった。クォーツであるから遅れるというのは、何かが故障である。最初はギアが汚れているのではないかと、分解してクリーナーを吹いてみると、動きが良くなったので、直ったかと思ったがやはり遅れる。つまり電子回路の部分に問題があるのだ。

あらためて眺めてみると、この時計、組み上げたのが、1979.1.6、つまり35年前であるな。ムーブメントを買ってきて円形の額縁と手書きの盤面とを組み合わせたものだ。盤面に日付を入れておいたので判明したのだが、いや、この永い間、実によく働いた。ただ時間通りに回っていただけという考え方もあるが、たまに、見られるのも仕事であるのだ。

ということで、新しいムーブメントを発注したので、交換してまた壁に戻すつもりだ。そういや、二三日前に自転車のチェーンも交換したのだった。が、本質は古いままである。

(2016.2.26)

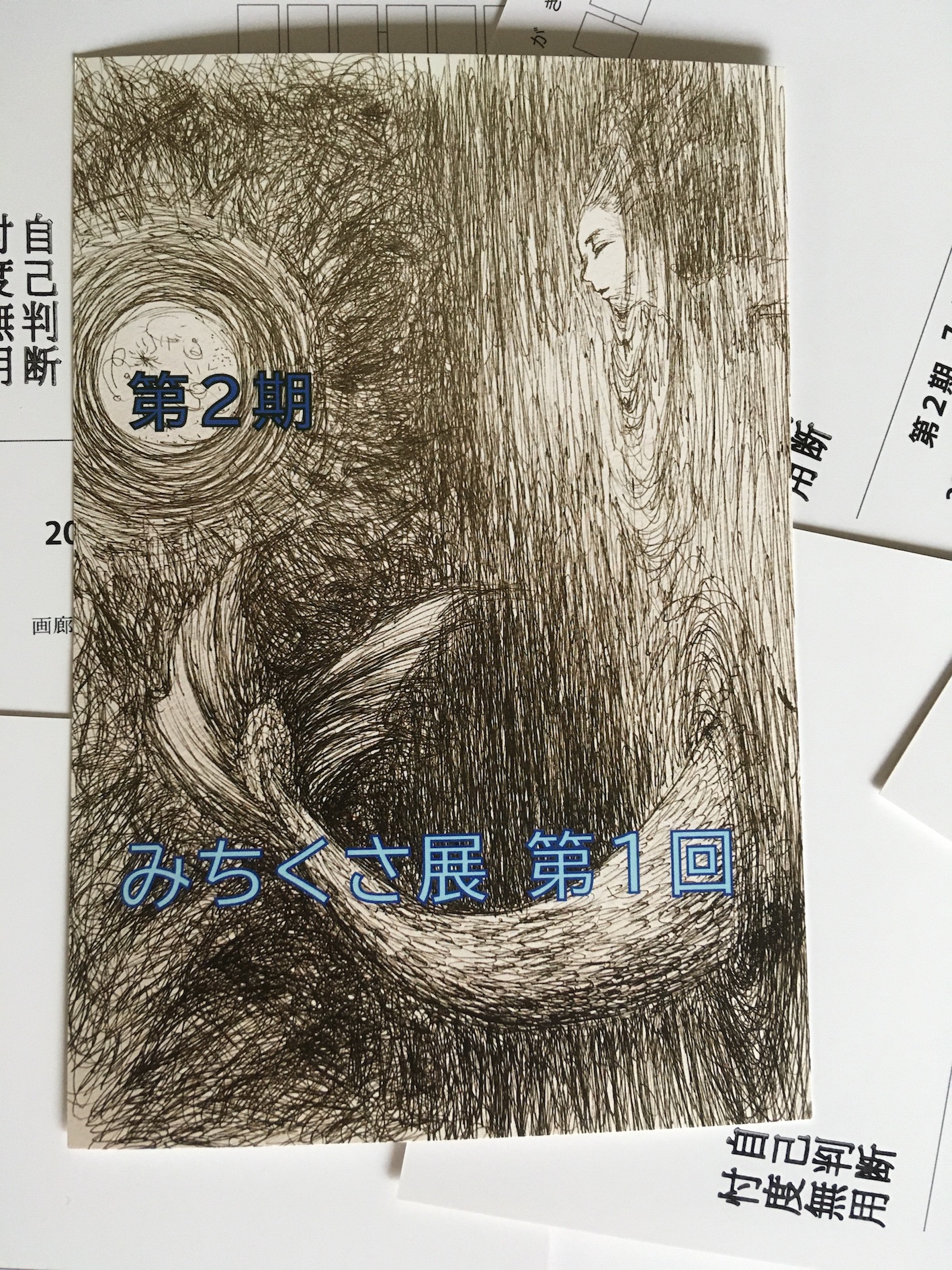

ムスメ一家が中国から帰国して、やれ一安心と思ったが、ついでに一族郎党に勢いを付けなくちゃいけないな。こっちも、齢70になって学校との繋がりもなくなって、精神的にも緩んできたことだし、とも思っていたところで、それじゃ家族展の第二期を始めてはどうかと、いうことを思い付いた。

家族展を第10回で中締めにしたのが、2014年なので、再開するとなると、実に6年ぶりとなるのだな。この6年の間に、美術系からは足が遠のいて、バイクツーリングやら、アイドル活動やら、電子工作などに方向転換したので、ここらでもう一度振り返っても良かろうという気になったのだ。ヨメもムスメ二人も作品を出すというので、馴染みの画廊と連絡をつけて、準備を開始したのだった。

というところに、コロナ騒ぎが始まって、諸外国のように禁足令までは出なかったものの、他地域には出かけないようにしましょうだの、ライブは止めましょうだのの風潮が高まって、まあ、独り逆らってもどうにもならない。コロナの展開については、数値モデルを開発したので、誰にも理解されないという精神的落ち込みは、そもそも落ち込むような話でも無いし、コロナそのものの先行きは見えていたので、第二期家族展の準備は淡々と進めてきた。

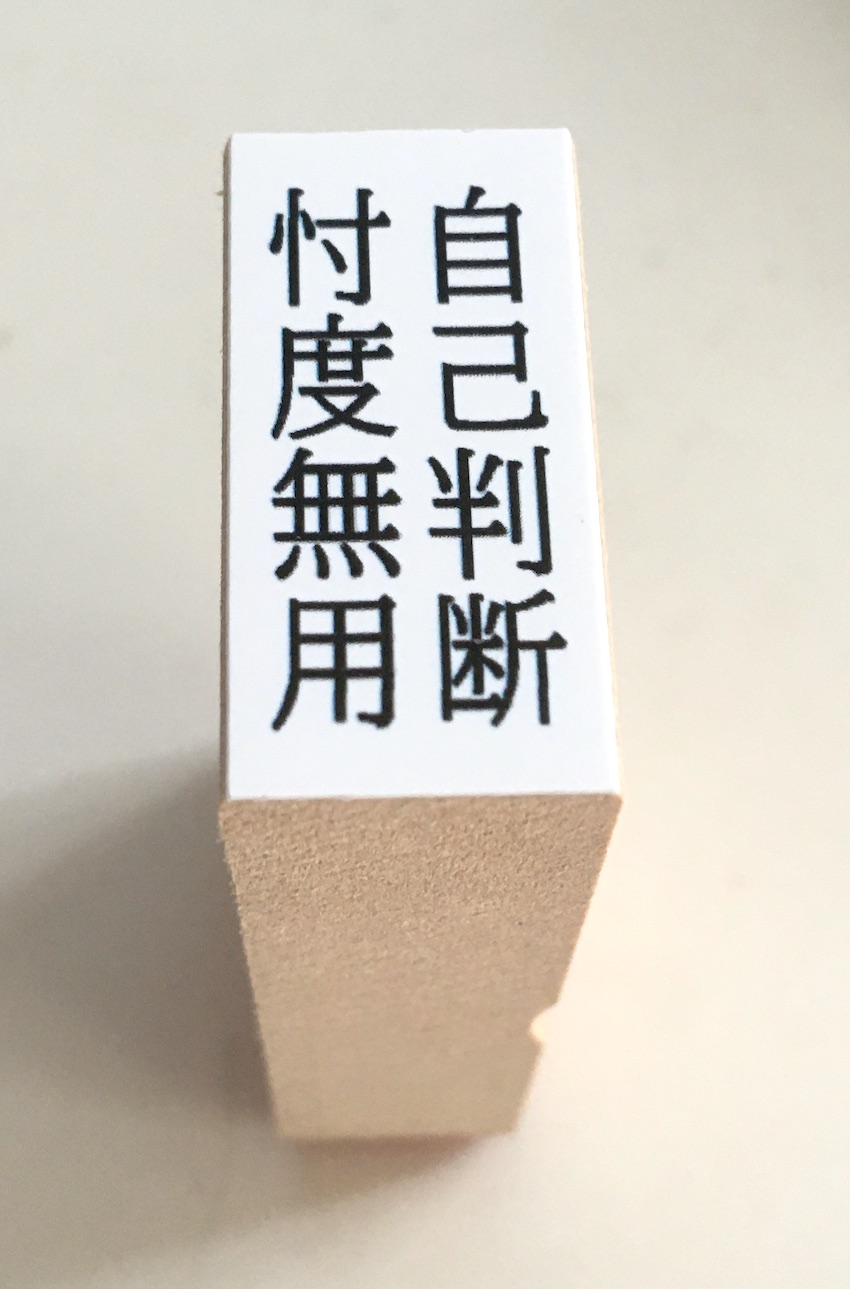

というわけで、老夫婦とそれぞれ家庭を営むムスメ達が参加して、第二期第一回道草展開催の運びとなったのだ。DMを発注し、思い付いてコロナ対応の「自己判断、忖度無用」スタンプも発注して、準備は着々と進んでいるのである。ところで、DMを発注するにしても、スタンプを発注するにしても、イラレが役立っているので、MacのOSバージョンを上げる時には、Mathematicaの他に、Illustrator も長持ちさせることを考慮しなければいけなくなった。

(2020.6.12)

p.s.

と言う訳で、4日間の会期で無事に開催にこぎつけ、そこそこの来客者数とそこそこの売り上げと、来客者にはそこそこ、喜んでいただいて、会期を満了することができた。そのほか、ポスター類を作るのに、コンビニのリモートプリントが役立った。

今回の新機軸として、と言うより、ネックレスやイアリング類の横に掛けた鏡の下に、「100万ドルの微笑、¥0」と言う作品紹介チップと同じ格好でチップを貼り付けていたのを、数と種類を拡大して、言葉チップを会場のあちこちに、作品に紛れるように貼り付けた。一部の来客者には刺さったようだった。「捨てられない半券」とか「夜行バスのおにぎり」なんて、オタ活動を振り返って、思いついた言葉だな。自分でも気に入ったので、もし次回があれば、発展させて行きたいと思っている。

(2020.6.29)

■ ■ ■

家人からはやり過ぎの凝り過ぎと言われている。