■ 野菜を茹でる

野菜って何かと言えば、最初に挙げられるのはサラダだろう。私の子供の時分にはサラダなんてものは都会のごく一部の家庭やレストランで食されるものであるというのが私の認識で、野菜といえば、おひたしか、煮付けか、漬け物、あたりが野菜の食し方であった。で、私は今のサラダ中心、昔の漬け物中心、の野菜の扱いのどちらにも偏った部分がある。というのが話の始まりだ。野菜はもっとそれぞれの持つ特性が生かされるべきで、特に日本という恵まれた土地に生育する野菜に対して、もっと尊敬の念を、つまり、それを守り、育ててきた人々に対する敬意をもっとはらうべきである。それが始まりだ。

私がそう考えたのは、料理を始めるようになって、野菜と極めて大雑把にくくられる植物群が、極めて多様な特徴を持っていることに気付いたからだ。例をあげてみよう。例えば長ネギ。一般的には長ネギは薬味的に用いられる。薬味的というのは、主役と脇役のある舞台の大道具のようなものだ。冷や奴にかけられる刻みネギ、うどんやそばのつゆと一緒の軽く火が通った斜めに包丁の入ったぶつ切り、なんてのが通り一遍の長ネギのあり方だ。

こういった形態が長ネギのあり方と私も長い間思っていた。だが違っていた。ここで、長ネギのぶつ切りをさらに茹でてみると良い。鍋ものに入れる長ネギは煮られるに従って甘みが出て来るのは知られている。ここでは、さらに火を加えて、長ネギがくったりとなるまで茹でると、ほら、長ネギが本来持っていた甘みがやっと現れてくる。薬味としてのほんのりとした辛味の陰にこんな甘みが隠されていた、というのは、私にとって新たな発見であった。野菜は熱の加え方一つで大きく変化するのだ。

熱だけではない。包丁の使い方が加わることによって、野菜の持つ様々な性格を多様に表現することができる。例えばジャガイモ。料理開始時点における皮付きと皮をむいた状態の出発点から、切り方と加熱方法の違いで、味と歯触り舌触りに様々な違いが現れる。太めの短冊と細めの短冊の違い、薄切りと厚切りの違い、形が残っている場合とマッシュ状態の違い、油を加えた場合と水だけの場合の違い、生に近い場合と焦げのある場合の違い、等など。野菜の品種の違い考慮するとそのバラエティは膨大なものとなろう。

野菜の持っているかくも多様な性質は、かくも豊富な料理のあふれる現在においても、十分に発揮されているのだろうか。私はそうは思わない。肉や魚の陰に添え物として、蔑ろにされてはいないだろうか。もし、肉食偏重の世の中で、野菜の持つ特性が生かされていないままであったなら、私の提示する料理でさえ、価値を持ち得る。それがこのテーマの始まりであった。

to top■ トマトの浅漬け

トマトは非常に多様な料理方法がある。あまり馴染みのないその一つの料理法として浅漬けがある。鍋に塩を加えた湯をわかし、トマトを湯剥きする。湯剥きしたトマトを容器に移し、湯剥きに使った湯をトマトを入れた容器にトマトがひたひたになる程度に加え、これを冷やすだけだ。二三日経てばゼリー状になったトマトに塩味がしみ込む。ポイントはトマトを湯剥きした時の湯だ。トマトの皮がはじけた時点で、トマトの旨味が湯に移っている。湯剥きの途中で、ミョウガ、インゲンなどを同時に茹でておき、これをトマトと同じ容器に入れておくと、このトマトの味のしみ出た付け汁がミョウガやインゲンに酸味を与える。

トマトと野菜がひたひたに漬けられた付け汁には、オレガノなどのハーブ類を加えてもよい。この料理で考えさせられたのは、トマトの持つ旨味と酸味が同じ容器にあったミョウガやインゲンに変化をもたらしたことだ。同時にトマトが持ち得ない歯触りと舌触りを持つミョウガやインゲンがトマトのゼリーの様な食感を際立たせた。

このトマト、ミョウガ、インゲンの例は、個々の野菜がそれぞれの持ち味を保ちつつ他の野菜との組合せにより、個々の野菜を混ぜ合わせた以上の美味しさを生み出すことのできる証であると私は考える。つまり野菜は肉や魚の添え物ではなく、それ自身が主役であって良いのだ。

to topナスは輪切りに、牛肉は小さめの短冊に切っておく。中華鍋にニンニクのみじん切りを入れ、油を加熱してニンニクの香りを油に移しておく。ナスを炒めるのに、フライパンを用いずに中華鍋を使うのには理由がある。ナスは知っての通りスポンジのように油を吸う。いくらでも吸ってしまうかのようだ。ここで、他の野菜が加わるならばナスと油を分け合うこととなるので、油っぽさを緩和することができるのだが、ナスと牛肉の組合せでは、牛肉の脂があるので、あまりナスに油を吸わせたくはない。

ここで中華鍋はフライパンと違って、ナスを鍋肌で焼き付けることができるので、余分な油を焼きながらきることができるのだ。鍋肌でナスを焼きながら牛肉を鍋の底で炒め、最後に味付けをする。ナスにはもちろん味噌が合う、合いすぎる位で、他の調味料の出番がない程だ。全体をからめたらできあがりで、火を止める直前に粗くきざんでおいた香菜を混ぜ合わせる。

to topショウガも火の通し方の違いで味の大きく変化する野菜だ。谷中ショウガの軸をある程度残して葉の部分を切り落とし、ショウガを豚肉の薄切りで包む。塩をパラパラとふって味付けし、フライパンで焼いて出来上がり。ショウガの大きさと豚肉の厚みのバランスがポイントだ。

to top■ モヤシと牛肉炒め

野菜を炒めると後から水分が出て来る。水分が出て来ると料理の引き締まった感じがだれてくるので、見た目も舌触りも一段落ちてしまう。これを避けるには、一旦、湯がくあるいは茹でる手順を加える必要がある。しかし茹で過ぎると歯ごたえが失われる。問題は野菜の種類や状態で茹でるべき時間が変化するので、望んだ結果を出すのが簡単ではないことだ。

モヤシはもとより柔らかな野菜なので、茹でると直ぐにぱりっとした食感が失われてしまう。この場合でもそれを避けるために牛肉に八分かた火が通ったらモヤシをそのまま投入する。味付けには石川のいしるを用い、水分が流れ出るのを防ぐために片栗粉でとろみをつける。

to top土鍋に日本酒と水を沸かし、ホウレンソウと豚肉をさっと茹でてはポン酢で喰べる常夜鍋は、その名の通り毎夜食べても食べ飽きない。もとより豚肉とホウレンソウの相性がよいのだ。常夜鍋に倣い、ホウレンソウと豚肉を塩湯で茹でておく。茹で上がった両者を混ぜ合わせ、オリーブオイルをかけて喰する。ホウレンソウの茹で具合がポイントで、生に近い場合、くったりと茹でた場合で違うものとなる。

to top■ ニラのチヂミ

人口に膾炙したものは理にかなっている。短く刻んだニラをボールに入れ、これに片栗粉、小麦粉、卵、味付けの塩、を加えて混ぜ合わせる。あとは焼くだけ。野菜がニラのように調理しても水っぽくならないものであることが重要だ。ぬめりのある野菜を用いるとこれがフライパンに張り付いてうまく焼けない。もっとも、フッ素加工のフライパンであれば別の結果になろう。

to top■ ラタトウィユ

オリーブ油とニンニクのみじん切りを鍋の底で熱し、ニンニクの香りをオリーブ油に移す。タマネギとセロリを炒め、次にナスを加える。ナスも炒まった頃ズッキーニを加える。炒めた段階では野菜の旨味は隠されたままだ。鍋の匂いを嗅いでも生硬な匂いがするだけだ。しかし鍋に蓋をして弱火で熱を通し、野菜から水が出て来る時分、よく云う野菜に汗をかかせたあたりから、野菜はその真価を現す。野菜通しの甘みが融合するのだ。このあたりで缶詰のトマトを入れる。この後、一度火を止めて落ち着かせ、また火を入れて野菜同士の旨味が互いに完全に馴染むようにするとよい。鍋の中全体が馴染んだら、ここで生のトマトを加える。生のトマトのフレッシュさは全体を軽く仕上げる為に絶対に必要なものだ。

つまり鍋の中では全体に火が通って互いの旨味が混じり合った状態の全体に、フレッシュトマトの新鮮さが共存しているのだ。複数の野菜同士の互いの関係、そして、よく火の通ったものと生に近いものの関係、二重の関係性がラタトウィユの味を際立たせているのだ。

to topハナマサで豚肉のブロックを買ってきて小分けにしてから冷凍するのが我が家の節約法だが、小分けの前に余分な脂身を取っておく。で、この脂身をどうするかと言えば、もちろん捨ててはいけない。まず、脂身を適当な大きさに切って鍋にかける。じっくりと火を入れていくと脂身からラードがどんどんと溶け出し、しまいには溶け出したラードで脂身を揚げている体となる。脂身がきつね色になったら出来上りで、ラードは適当な瓶に移し、脂身を取り分けておく。

このきつね色になった脂身、肉カスというようだが、肉にあらずしかもコクのある旨味が残っている。これに合う野菜と言えば、ま、キャベツでしょう。となると作り方はごく簡単で、フライパンにキャベツと肉カス、それにししとうを投入し炒めるだけだ。強火だとキャベツが焦げるから、中火くらいにしてふたをかぶせ、キャベツがしんなりするのを待つ。塩と豆板醤で味付けして、もう少し蓋をして蒸らしておけばできあがりだ。

to top■ チリビーンズ

豆類はいたって好きな方なので、チリビーンズは何時か作ろうと思っていながらなかなか手を出さなかった。改めて調べるとスパイスが決め手であることが解る。で、チリビーンズ用パウダーが市販されているので、これから始めることとした。三回程も作ってみて様子が分かってきたので書き留めておくこととした。

材料は牛挽肉あるいは牛豚合い挽き、タマネギ、ニンジン、ニンニク、香辛料(チリバウダー、クミン、コリアンダー、カイエンヌペッパー)、それに豆缶詰とトマト缶詰だ。チリビーンズ・パウダーにはクミンやコリアンダーが入っているので、自分で適当に案配してもよいのかも知れない。

タマネギをスライスした上粗く刻んで炒め、最初にペーストを作る。頃合いをみてニンジンのすりおろしたのを加える。別のフライパンで挽肉を炒め、水分を飛ばす。最後に余分な脂を取り除いておく。後は全部を混ぜ合わせて煮込むだけだ。ただし、豆は二三種類混じっていた方がおいしいように思う。豆の缶詰の汁を捨てるとするレシピもあるようだが、味を確かめてから全部入れるようにしている。この前は仕上げにワインビネガーと味醂を加えて味を少し引き締めてみた。

to top■ パンケーキ

ウィキペディアによれば、フライパンで作れるからパンケーキで米国ではホットケーキと呼ばれているのだと。美味しいと評判のある店で食べてみたら評判程ではないと思ったのが始まりで、自分で作ってみることにした。もう一つのきっかけがNHKの番組で、ホットケーキをふんわりとさせるのはグルテン同士の結合を緩和させる油分で、このためには乳化されているマヨネーズがよいのだと。なるほどポイントは出そろったので、早速試してみた。最初はフライパンを使っていたが、何枚も焼くのには時間がかかりすぎるということで途中からホットプレートを使うこととした。

材料は小麦粉、ベーキングパウダー、卵、マヨネーズ、砂糖、塩、牛乳で十分だった。リコッタチーズを使うとさらに上等になるという話があって一度試したが、わずかばかりの分量では(チーズのコストが高いので)殆ど使わない場合との差が出ないことがわかって、これは取りやめた。1kg入りの小麦粉を二袋も使い切ったあたりで、ポイントとなるところが分ってきた。生地の柔らかさとひっくり返すタイミングである。パンケーキの魅力のひとつはふんわりとしていることと、ある程度の厚みがあることで、生地が柔らかすぎるとプレート上で広がりすぎて膨らみが足らなくなる。逆に生地が硬すぎると厚く膨らむが中央部に火が通りずらく生の部分が残ってしまう場合がある。もうひとつのポイントであるひっくり返すタイミングは、プレートに落とした生地の表面に大きな泡がひとつふたつできたあたり、まだ全然固まっていなあたりがそのタイミングだ。

ということで、なかなか美味しいパンケーキが焼けるようになった。さらにこのパンケーキ、冷凍しておいたのを解凍してもそのふんわり感が変わらないという特徴がある。一度に十枚以上焼いておいて冷凍保存ができるのだ。他に何か後をひくような感じにできないかと、牛乳を減らしてビールを使ってみたら、パンケーキではなくパンに近くなってきたのでこれは却下ということで。

to top今は真冬でもキュウリやナスがあることに誰も疑問は抱かないようだが、秋蒔きのホウレンソウは甘みがあっておいしい。食べるべきだ。ホウレンソウのキッシュはどうだろうか。さてキッシュはパイを下にひくのだが、パイ生地を準備するのもアレだし、ライスペーパーではちょっとふにゃふにゃになってしまう。思いついたのはジャガイモをスライスしたのを耐熱皿に敷き詰めることだ。キッシュというよりオムレツに近いのでキッシュ風とした。

材料はジャガイモ、ホウレンソウ、卵、小麦粉、チーズだ。牛乳を入れるのを忘れた。ジャガイモをスライサーで処理したものに塩とハーブで下味をつけておく。その間に下茹でしておいたホウレンソウに卵と小麦粉を混ぜておく。ジャガイモに塩を利かせたので、少し取り分けてこれに混ぜておく。耐熱皿にバターを塗り付けジャガイモを敷き詰める。このとき耐熱皿の端から少しはみでるようにするとこの部分が焦げておいしくなる。生地を流し込んでから表面にたっぷりのチーズを散らし、レンジで焼き上げる。

チーズが溶けて表面を覆い、それにわずかに焦げ目がついたのが美味しかったのだが、思った以上に塩味が効かなかったな。

to topお客を呼ぶと野菜ばかりでは済まない場合もある。ベジタリアンは少ないからだ。そこでサルティンボッカ。サルティンボッカは生ハムを焼くレシピが多いのだが、いつも生ハムがもったいない気がしていた。そこで軽く火を通して生ハムらしさを残すことを考えた。

サルティンボッカ風であるのは、大葉を使ったことだ。胸肉をレンジで軽く火を通しておく。半生の状態に塩とハーブで味付けをしておく。キッチンペーパーで肉の水気をとってから、生ハムをひいた上に大葉の両面に小麦粉をはたいて重ね、この上に胸肉をおいてハムで巻く。胸肉の面をフライパンで焼き白ワインで蒸して最終的に火を通す。

やっぱり生ハムは焼かない方がよいと思うよ。

to topこれを野菜料理と呼ぶのは一寸違うのではという気もするが、備忘録として書いておいてよいだろうということで。手間は殆ど掛からないのであるが、朝の食卓には欠かせないものとなった。

まずはドライ・トマトを購入する。イタリアからの輸入品が良さそうなのであるがコストの関係があるので、米国産のものを500g、ネットでポチった。小鍋に水を入れ、ドライトマトが丁度水に隠れるくらい投入し、色と香りがあまり水に溶け出さないようにと、おまじないの意味でワインビネガーも加える。購入したドライトマトには塩分は含まれていないので、ここで塩も適量ふり入れる。

一時間程漬けておくとカチカチだったトマトが柔らかくなってくるので、ざるにあけ、二〜三時間程放っておいて柔らかくなるのを待つ。次に一つずつ取って、縦長に切る。これを保存容器に入れ、オリーブオイルを注いで一晩過ぎればすぐに食べられる。茹でた野菜、キャベツやジャガイモに、これを混ぜ入れると彩りも良いし、味にぐっと深みが出るのだ。

to top■ 孤食について

家人が旅行で家を空けることになったので、自分の食は自分で賄わなければならない。外食で十分なのだが、天ぷらに炊き込みご飯に刺身にそれからあれもこれもというてんこ盛りセットは量的に堪らないし、脂肪と赤身のどっちが多いだろうと考えてしまうようなハンバーグ定食も一度で十分であるし、そもそも外に出かけると自分では決められない優柔不断な奴なのだ。

というわけで冷蔵庫にあるものだけで暫く身を養うこととした。夕方はあまり食べないし、昼はコーヒーとサンドイッチに決まっているのだから、主に朝ご飯を中心に考えればよいということで、じゃ始めるか。以下の食事の食材で新たに買い出ししたものはない。そもそも、あるものだけで金を使わない、使わなければ使わない程、有り合わせを工夫すればする程楽しいという、絵に描いたような省資源型の人間なのだ。で、孤食の支度をして食卓に並べた時に思いついて写真をとって記録することにしたのが、以下の孤食セットだ。

1. 夕食:ワイン、カボチャのスープ、ホウレンソウのオムレツ

野菜室にホウレンソウが一束あったので、全部茹で、七割方使ってオムレツにした。基本玉子が好き。冷蔵庫に茹でたカボチャがあったのでもう一度、鍋で煮てつぶし、スープにした。このフライパン、フッ素加工が剥げてきているな。

2. 朝食:パン、牛乳、ヨーグルトとイチゴジャム、蕪の葉とウィンナーの炒めもの、蕪の浅漬けとドライトマトのオイル漬けのミックス、ブルーチーズ

蕪の葉を根元で切って、蕪は薄切りにしてジップロックに塩と一緒に入れ、手で揉んでから重しをして水を出す。5分程してから取り出し水洗いして余分の塩を落とし、ドライトマトのオイル漬けと混ぜ合わせる。残った蕪の葉は刻んでウィンナーと炒める。

3. 朝食:パン、牛乳、ヨーグルトとグレープフルーツ、ハムとホウレンソウのサラダ、蕪の浅漬けと茹でた小松菜

茹でて冷蔵庫に入れておいたホウレンソウにハムを散らしオリーブオイルをかけたサラダに、例のごとく蕪の浅漬けをつくり小松菜は茹でてこれもオリーブオイルであえる。

4. 朝食:ご飯、グレープフルーツジュース、茹でた小松菜を入れたオムレツ、海苔の佃煮

前日、ご飯を炊いておいたので朝食は和風に。グレープフルーツジュースとオムレツは和風かと問われると困るが。

5. 昼食:ホタテ貝のチャーハン

炊飯器に保温されているご飯でチャーハンを作ってみた。冷凍ホタテがあったのでレンジで解凍し、切ってから生醤油をかけておく。中華鍋に刻んだ長ネギをたっぷり入れ、少し焦げ目がついたところで、ごはんとホタテを投入。

6. 朝食:パン、牛乳、ヨーグルトとイチゴジャム、蕪の葉とグリーンピースのブルーチーズソース、ウィンナーの炒めもの

冷蔵庫のブルーチーズはデンマークのブルークラッシックというものだ。少し固いので、パンに付けるとパラパラとこぼれ落ちる。蕪の葉とグリーンピースを炒めているところにこれを溶かしこんでソースにしてみた。これはウマい。

7. 朝食:ご飯、スープ、ヨーグルトとイチゴジャム、茹でキャベツと茹で人参のドライトマトオリーブオイル漬けのあえもの、納豆と玉子

キャペツと人参を茹でると茹で汁に野菜のだしがでる。これに塩とコショウで味付けしてスープに。茹でた野菜はドライトマトのオイル漬けとあえると全体にオリーブオイルがまわって一品になる。

というわけで、野菜中心の食生活だった。もう少しタンパク質があってもよいかも。あと、週に一度は朝の散歩のついでに寄るパン屋に、今週は顔を出すことがなかったので、孤食とは云え焼き上がりのパンとコーヒーというパターンもありか。

to top家人と二人になると揚げ物を食べる機会が減るのであって、当然乍ら、二人分の揚げ物を作るために揚げ油を使うのは面倒なのである。しかしながら、前期高齢者と雖も揚げ物を食べたい場合もあるのであって、しかし、ちょっと食べたいという気を満たしたいがために、その度に総菜を買ってくるのも面倒なのである。

巷で評判になったオイルレス・フライヤーが良いのではないかと、思いついて調べてみると、意外に取り扱いが面倒であることが分った、曰く、熱風のためのファンが五月蝿い、場所取りである、冷凍品にはオイルを掛ける必要がある、等々。で、これはこっちの要求と必ずしもフィットしていないね。

さらにググっていくと、アサヒ軽金属のノンフライ調理器「魚焼きグリルを使って 油を使わず揚げ物ができる!スペースパン、大絶賛販売中」というのがあって、心動かされたが、メーカーの直販しかされていなくて、しかも二個のパンが抱き合わせ販売で、かつ結構な値段である。抱き合わせ販売は嫌だな。

で、このパンをよく調べると、別に特別の仕掛けがあるわけではない。要するに食材の油分を魚焼きグリルの高熱で溶かすことで、その油分で揚げるのである、ということらしい。それなら、パンであれば何でも良いのではないかと。さらにググっていくと、高木金属、トライプラス オーブントースター・トレーというのが見つかった。値段も段違いに安い。

というわけで、近くのDIYに行ってみると、同じものがあったので購入。さらに魚焼きグリルの下部皿に入れる水代わりの、ゼオライト、パール金属、焼きごろ 魚焼用石400gというのも調達してきた。

さくさくとしていけるギリシャ製ラスク、オリケス アレセス(全粒)と書いてあるな

さらに、冷凍フライをグリルで焼く場合には油分を足さなければならない、という知識を、ノンフライ調理器をググって得ていたので、油分を足すためのオイル・スプレーを探したが、このDIYには置いていなかった。で、今度はこのオイル・スプレーをググると、水の噴霧器のようにトリガーを引いてスプレーするものと、ポンプで与圧して油を霧状にするものとの二種類あることが分った。与圧タイプはガラス製でなくては直ぐに破損すること、手入れが面倒であることが分り、水噴霧器と同じタイプのものは、霧状というよりは少しずつ油を投射できるようなもの、であることが分って、後者を選択し、スケーター、グリップ式オイルスプレー、という製品をアマゾンでポチったのであった。

ところで肝心の食材については、近所の安売りスーパーで、失敗も考えて、冷凍ハムカツを購入済であったのだ。で、全ての材料が整ったので、魚焼きグリルの下皿にアルミフォイルを広げた上にゼオライトを敷き詰め、オイル・スプレーにサラダ油を入れ、冷凍ハムカツの表面にオイルをスプレーし、トースター・トレーの上で試し焼きしたのであった。

10分程で、なかなか結構な仕上がりとなって、同じくこの安売りスーパーで買ってきたオーストラリア・ワインのシラーを合わせ、これだけでは寂しいので、同じくここで購入したイタリアのピクルスとギリシャ製の全粒粉ラスクにクリームチーズを付けてみた。いや、極端に低コストながら美味いという、実に自分好みの食事となったことであるよ。

to top春キャベツが恐ろしく安い値でスーパーに出ていたので、躊躇無く買った。このところキャベツを蒸し煮にして食べているので、切らしたくないのだ。

マスタードなどを添えて食べるとよい

だが,今回は、キャベツの蒸し煮を一歩進めて、ザワークラウト風、つまり酢漬けを作るつもりだ。ザワークラウト風であるのは、乳酸発酵などさせずにすぐ食べるつもりだからだ。むしろ、食事の時にはまず野菜を食べましょうという、どこかの省庁の宣伝を真に受けて、ことのところは野菜を最初に食べて、それから肉や玉子などを食べるようにというのが、いつの間にか習慣になっていたので、何の問題もない。で、以下がそのレシピだ。

(1) キャベツ一球から葉を一枚ずつ取り外す

(2) 葉を軽く洗ってから、根元の葉脈のいくつかを切れ目をいれる

(3) 細切りにしたら蓋付きの鍋にそのまま投入

(4) 塩を振ってから、蓋をして弱火で炊く

(5) 焦げないように時々揺らして、半分の嵩になったら、オリーブオイル若干、ディル、コリアンダーを加える

(6) 空き瓶に詰めていく

(7) 鍋に若干の水分が残るので、これに酢を加え、一煮立ちさせる

(8) キャベツを入れた瓶に一煮立ちさせた酢水を加え、蓋をすれば完成

(9) 二三日は保つであろう

こんな風にキャベツを料理すると大量に食べることができて、心なしか、腹がすっきりする、ような気がする。

p.s. キャベツの他に舞茸などを加えると、旨味が増す。その他、豆もやし、パプリカ、キュウリ、などでもできる。

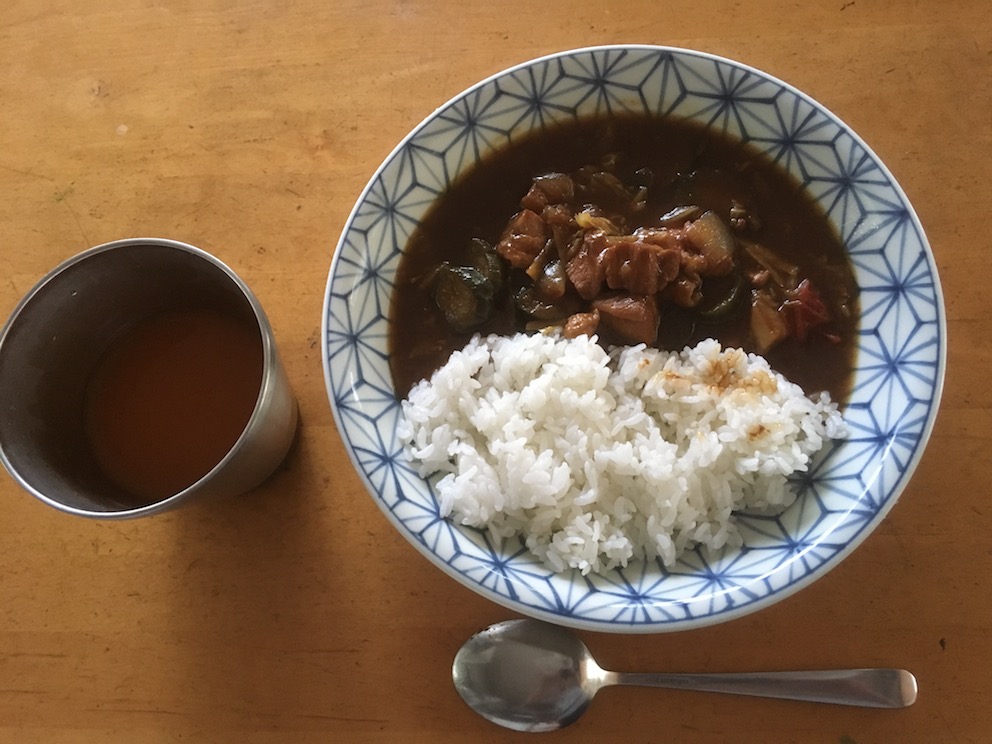

to top家人が海外旅行に出掛けたので、冷蔵庫の整理をしてみた。庫内に何時の間にか居坐って、なかなか捨てられなかったあれこれを、みな捨てて、大分にすっきりしたが、野菜室の萎びかけた野菜を、何とかしないといけない。残り野菜を一度に処理するには、カレーしかなかろうということで、残りものカレーを作ることにした。

野菜室の整理が目的なので、人参とジャガイモは、まだ整理対象としないことにした。隅に転がっている、キャベツの芯の近く、干涸びた生姜、ラップに包まれたままのきゅうり3本、シワのより始めたミニトマト8個、半分のタマネギおよびその仲間、が整理対象だな。会社の人事部の気分だ。

一人では一度に食べきれないので、冷凍したものを解凍して

全くの野菜だけでは詰まらないので、鶏肉モモお買い得は、前日に冷凍庫から冷蔵庫に移してあったのだ。まず、もも肉を小さめに切って、スキレットに皮を下に敷き詰める。弱火で、じっくりと火にかけ、余分な油をキッチンペーパーで吸い取っておく。

タマネギとキャベツを適当に切って、鍋にそのまま入れ、その上に輪切りにしたキュウリを放り込み、蓋をして、これも弱火で火を通す。その間、パソコンをやっていたら、タマネギが少し焦げた。カップ1杯の水を加えて、これにもも肉、千切りにした生姜を投入し、カレールーを入れようと思ったら、見当たらないので、近くのコンビニで買ってきて投入。コンビニって便利だな。

全部の材料に火が通りかかったところで、半割にしたミニトマトを投入して出来上がりだ。

焦げたタマネギとキュウリが決め手だったな。旨く出来上がった。

夏みかんのコンフィチュールにバニラアイス

カレーだけでは詰まらないので、段ボール一箱で知り合いから送られてきたが、まだ食べきれなくて、箱の底に残って、萎びかけた夏みかんも整理することにした。この数日前に、やはり、冷蔵庫で眠っていたりんごを、コンフィチュールにしたばかりだったので、その手をもう一度使ってみることにした。夏みかんのコンフィチュールだな。

まず、夏みかんを洗って、ホコリを落とす。次に四つ切りにして、皮を剥き、中身は包丁を斜めに入れて、種だけを取っておく。これをそのまま鍋に投入し、砂糖を多めに投入し、焦げないように、カップ一杯の水を加える。シンクの引き出しに、もしかしたら十年くらいは経ったかも知れない、シナモンスティックがあったので、これも投入。

煮詰めていって、みかんの中身の白い筋、調べたらアルベドと言うらしいが、これが透き通ってきたら出来上がりだ。熱いうちに瓶に詰めておくと、便利だな。好きな時に、好きなだけ取り出して、ヨーグルトやアイスクリームを掛けて食べると良いのだ。

萎びた皮だが、マーマレードにした。適当なサイズの短冊にして、鍋に投入、カップ一杯の水を入れて、多めの砂糖を投入、あとは弱火で火を通していき、最後に水気を飛ばせば出来上がりなのだが、思いついてバターを加えてみた。これも瓶に詰めておく。実はまだ食べていないので、バター投入が成功かどうかは分からないのだ。

to top

■ ヘルシーな朝ご飯

最初に食べるのがイチゴのデザート

家人が海外旅行に出掛けたので、朝ご飯は自分で準備しなければならない。今日は普段と逆に、つまりデザートから始まる、朝ご飯にしてみた。きっとヘルシーに違いない。

で、イチゴをデザートにした。学生の時分にイチゴにコンデンスミルクをかけたものをボール一杯食べたい、という仲間が居たのを思い出して、コンデンスミルクは冷蔵庫にないので、まずは近くのコンビニに出掛けた。見つけ出すのに時間を要したが、発見した。朝飯前だ。

イチゴはヘタを取ってから、残った小さな芯までを予め取り除く。それから縦半分に切り分け、容れ物に盛ってコンデンスミルクを掛ければ出来上がりだ。やはり手間をかけると、同じものでも美味しく感じられるな。

次は、茹でたアスパラとプロッコリー、柚子胡椒添え

次は、青物ということで、冷蔵庫のアスパラをチョイスした。なかなか季節を感じさせるな。アスパラは、穂先と、中程と、根に近い方とでは、固さと味わいが違うので、これにも一手間かけてみる。

まず三つに切り分けて、根元は縦に半割りにする。中程はそのまま、穂先もそのまま。冷蔵庫にプロッコリーの残りも発見したのでこれも食べよう。ここの一手間とは、単に茹でる順番だな。まず、蓋付きの鍋に、少なめの水を入れる。横にしたアスパラが水に隠れない程度の量で、これに小さじ一杯の塩を加えた。

湯が沸いたところで、最初に根元を投入。蓋をして、色の濃くなるのを待つ。次にプロッコリーと中程の部分を投入。火は弱火であるな。適当なところで穂先を投入。鍋と蓋の間から洩れる匂いを嗅ぎながら、出来上がりを待つのだ。

頃はよしとなったら、ざるにあけて上から軽く水を当て、冷えたところで、容れ物に盛り、マヨネーズを回しかける。柚子胡椒を添えて出来上がりだ。

アスパラの穂先にポリッとした歯触りを残しつつ、根元は柔らかく仕上がっていて、ちょいちょいと柚子胡椒を付けて食べると実にヘルシーな、気がする。この後に玉子掛けご飯にしたので、ヘルシーさは続いた、気がする。

ソルダムのコンフィチュール

この前作った、夏みかんのコンフィチュールが思いのほか、上出来だったので、その後も、トライしている。今回は、杏、ソルダム、ブルーベリーだ。基本的な作り方は、どれも同様である。

パンに付ける、ヨーグルトに添える、アイスクリームに掛ける、などを試してみたが、ソルダムとアイスクリームの組み合わせが今のところ最高だな。

to top

イチゴのコンフィチュール

イチゴが本来の出盛りの時期を迎えて、パック4っつ入りの箱が¥1000円を切ったので、コンフィチュールにせざるを得ないのだ。小粒なイチゴは必ずしも香りや甘さが大粒イチゴに劣る訳ではないので、コンフィチュールに最適なのだ、ただ、非常に手間がかかるのを除けばだな。

小粒のイチゴをいちいちヘタをとり、芯を切り抜き、半分にして鍋に入れて砂糖を適宜投入、軽く火を入れるのだが、手間が半端ないな。で、ジュース分が多めになってしまう。そこでゼラチンを加え、固くはならずにトロミがつく程の量だな。アイスやヨーグルトに加えると、美味である。

YouTubeにある、リュージのバズレシピは料理に大いに参考になるし、リュージと呼ばれる料理研究家の態度が気に入っているので、よく見るし、そのレシピで料理を作ったりしている。

彼のどういう態度が気に入っているかと言えば、例えば、味の素を使うのに躊躇がない事や、調理に一般的なカセットボンベ式のガス台を使っていたり、何処にでもある調理器具を使ったりするところだ。つまり、料亭の料理ではなく、若い独身者が料理をしたり、狭いアパートに住む若夫婦でも、毎日、美味しいご飯を食べることができるように、との思いがレシピに溢れているからである。

今回、レシピを参考に作ったのは、「白菜炒め」だ。白菜の柔らかい葉の先と根元に近い方の違いが、意外に調理を難しくしているのだ。つまり、根元まで火を通すと葉の先が何処に行ったのか分からなくなってしまうし、葉の先の柔らかさを生かそうとすると根元の方が固いままに、なってしまうのだ。このことを考えると白菜が漬物に多用されるのもうなづける。

リュウジのこのレシピの優れているところは、白菜の根元に近い部分を削ぎ切りにして予め、電子レンジで火を通しておくところだ。

手順を書けば、まず、白菜の根元に近い部分を含め、削ぎ切りにして、レンジで火を通しておく。次にこの部分に、サラダ油と片栗粉をまぶし、塩をしておく。豚小間を適当なサイズに切ってフライパンで焼く。焼き色が着いたら、白菜の根元に近い部分と生姜の千切りを投入。軽く炒めてから、白菜の先の部分を投入。仕上げに黒胡椒を振って出来上がりだ。

家人が気に入ったようで、四つ切りの白菜を二人で、二日連続して、この料理に使って、夕飯とした。白菜のシャキシャキ感を残しつつ、白菜の全体が片栗粉でまとまっていて、お腹にも良さげな惣菜となったのだ。

野菜の追求というタイトルから少し外れてしまうのだが、酒のお供にぴったりのが出来たので記録としておこうと。

レシピ云々以前に、手順に悩んで、牛スジをAmazonで購入してから、もうひと月近くも冷凍庫に放り込みっぱなしでいたのだ。何を悩んでいたのかと言えば、購入した牛スジは1kg、一度には使い切れない。小分けにしようとしてもカチカチに凍っているから、容易には小分けできまい。一旦解凍して、小分けして、再冷凍する、というのはやりたくないなと、暫くは手順を考えていたのだが、寝ている時にひょいと気付いて、下ごしらえで湯こぼしするのだから、茹で上がったのちに、使い切れない部分を冷凍すれば良いのか、と気付いた訳だ。

牛スジの煮込み

で、まずは冷凍庫から出して半日程も放っておけば、解凍されたので、これを鍋に沸かした湯に、一切れずつ放り込んで行くと。アクが出てくるので、キッチンペーパーで吸い取って、適当なところでザルに取り、使う分を残して、冷凍パックに分けると。

後はリュウジのレシピに従って調理していくわけで、出来上がってから味見してみると、豆板醤の量は半分に、大蒜も半分程度で良かったな。今回は初めてだったので、辛さを少し緩和するために砂糖を加えて仕上げた。中々の仕上がりで、酒のお供にぴったりだな。牛スジも柔く仕上がって、大根とコンニャクも良い感じ。白いご飯にも合うし。家人は辛かったかと思った汁まで飲んでしまったので、気に入ったらしい。

Amazonで国産牛スジ業務用冷凍品1kgで¥2480-だったので、買ってよかったという評価になったな。

■ リュージ監修お節

リュウジのアナウンスがあって、直ちにポチった。自分としてはキヨミズだな。なにせ¥29,800の値段をお節に投入するのは、初めてだし、買ったお節で正月を迎えるのも初めてだな。で、何時到着するかと、ハラハラしていたら、最初におまけのタンブラーが到着して嬉しがっかり。で、予定通り、暮れも押し詰まった29日に到着して一安心。

リュウジのお節å

31日に冷凍庫から冷蔵庫に移して、元旦に開封。まずは一の重、

リュージがおちゃらけて作っているのではなく、本当は素材を大事にしている、ってのが、冷凍で届いたおせちにさえ表されているよ、って感じるな。その代表が”至高の鮑バター焼き”。敢えて単純にバター焼にして余計な味を加えていない。鮑本来の味を噛み締めて欲しいというリュージの気持ちが分かった。ただね、美味しくて、あだやおろそかには食べられないと、食う方に緊張を強いるところはあるかも知れない。そういう点から言うと、”ごまめ甘辛クルミ”、これは酒に合うために作ったとしか思えん。”バジルチーズ数の子”、”ヤリイカ明太クリーム”もそう。”至高のミックスビーンズ”もそう。あ、と思ったのは、至高の鮑バター焼きの下になっている”紫キャベツのラベ”。紫キャベツはいつも単なる色どりにしかならないのに、美味い。その中にあるヒヨコ豆が美味い。とここまでは日本酒に合わせて頂いたので、次は夕方にシャブリと合わせるつもり。

言及していなかったものについても。まずは”至高のフリッタータ”、これはこの一品の中にさらに色々な味を詰め込んだ料理で、他のものも食べながらだと、その良さが分からないかも知れない、しかしお節なので、他の一品も食べなきゃいけない、と言う状況では割りを食った品かも。”カラスガレイのカレームニエル”、皮の処理が良いので、白身とのマッチングが素晴らしい。”海老のチリドレッシングマリネ”。製造時のロットの違いにもよるのかも知れないがチリの味よりも出汁が効いている。”砂肝のピリ辛スモーク”。お節の中に入ると他の品に紛れて自己主張したいのにできない、一品だけだったら文句を言わせないのに、って感じ。"ヤンニョンチキン”。これはパクパクと食べるしかない。”シグムチナムル”はその立ち位置上、おせちの中でこうあるしかない、のだろうと。”大根とパプリカの紅白アチャール”、当方歯が弱ってきて、パリパリと食べられなかったのが残念。と言うわけで、ニノ重については明日また。

で、ニノ重、もう少し残るかと思ったけれど、シャブリを投入したら、殆ど食べてしまった、まだ元日なのに、シクシク。気を取直して。まずは"かきのコキール”からと。おっ、このソース美味いね。シャブリとぴったりだな、と思ったワケですよ。で、カキを口に放り込んだ訳ですよ。あ、かき、何だよお前、料理を無視してんのか、というぐらい、素材の存在をぶちかましてくるわけですよ。かきとシャブリ、合わないわけがないと。こんな風に、ニノ重は素材で主張してくる料理が並んでいる訳。まずは”合鴨ピリピリパストラミ”、何だよカキに対抗するつもりかお前。そして”亜麻仁豚の炙り塩焼”、お前も参戦するつもりかと。

で、次に出てくる訳ですよ、あれが。"ローストビーフ”。しかもソース付き。ビーフ、お前ね、美味いのは分かる訳、最初から、でもこのお節という狭い空間で主張する訳?俺が美味いって。それはそうですよ。でもね、こっちは食う側だから、結局食べちゃうわけよ。”海老のローストジェノバ風”も言う訳、私を忘れないでね、って。もちろん忘れないさ。でも、"シロヒラスの香草焼”だって、黙っているだけで、忘れられないんだよね。"白身魚のエスカベッシュ”だってそうさ。"コリコリつくね”も静かに忘れないでね、って言ってるわけよ。"つぶ貝のクリーム煮”も、鮑さえ居なけりゃと言ってるし。あのかすかなバター風味を忘れないでね、って言っていたよ。

素材の主張に独自の存在感を出していたのが、”いかの塩辛"。何ですか、これチーズとか隠しているんですか、ってくらい、いかの生臭みが消されている。で、同じく小さなキャセロールに入っているのが、”サーモンムースいくら添え”で、これはパン無しには勿体無さ過ぎ。サーモンって美味いな。それから”蒸し鶏のネギソース”、これあれでしょ。トーストしたフランスパンにニンニク擦り付けてから食う奴でしょ。そして”フルーツチーズ クランベリーのせ”、これはデザート狙いだな。

というわけで、早くも元旦で食べてしまった。リュウジのレシピ、最高だよ。見たら、このお節、恵那の銀の森って会社で作ったのね。物凄く打ち合わせに苦労したように思うし、この会社の社長の心意気が伝わってくるな。少なくとも5000セット、リュウジのような若手で、金のやり繰りが上手いとはとても思えない相手に、よくぞこの会社引き受けてくれた。特に鮑の数を揃えるのは大変だったはず、リュージがバター風味は譲れないなんて言ったのに、現場は苦労しただろうな、社長よく許したな。その他諸々、リュージよく頑張ったな。銀の森の社長も有難う、感謝しかない。あとね、ポケ〜としたスタッフ、それなりに頑張ったのが分かるよ。でもこのプロジェクト、凄い経験になったと思う。

やっぱり自分は山育ち、どんなエビでも美味しいと思うのである。エビの料理をいつかは取り入れたいと、エビによく合う五香粉まで、あらかじめスーパーで買っておいたのである。で、家人とスーパーに寄ったら、十匹足らずのエビの入った小さめのパックがあったので、これはと、買った訳だ。シャブリも少し残っている筈との思いも頭をかすめる。で、料理開始と。まずはエビの殻剥き、殻はとっておく。エビに下味をつけ、唐揚げ用に、スキレットに油を1cmほどの深さまで入れると。このあたりリュウジは偉いな。一般家庭や独身者がそうそうは、揚げ物をしないだろう、となれば、油を無駄に使ったり、処理に困るようなことはさせないとの気遣いが偉い。で、エビを尻尾を残して半分に割る。なぜ割るかと言えば、揚げるとエビが二つにくるりとはねるからだな。

ポイントは、油にはニンニクの香りを移すのであるが、これに取り置いておいたエビの殻を投入して、さらにエビの香りを移し、からりと揚がった殻は取り出して、塩を振ると。これは確かに酒のつまみともなって、一石二鳥の塩梅となる訳だ。で、揚がったエビは固くならないうちに取り出せば、正月残りのシャブリによく合うという寸法なのである。当然ながら家人は、エビの数が少ないと文句を言う訳であって、これは仕方がない。また作るしかないのだ。

このレシピには虚を衝かれた。どこがと言えば、ケチャップ味のパスタから推測される味ではなくて、ケチャップを炒めて酸をとばすことで、ケチャップの本来の旨味が出てそれがパスタに絡まるという、予想出来なかった味になった、ということだ。ケチャップが甘くなって、いわゆるケチャップ味の料理とは違うものとなったのである。材料はウィンナーソーセージに、玉ねぎ、キノコ(マッシュルームを使うレシピであったが、椎茸に変更)、バターとピーマン、という冷蔵庫に多分あるような素材ばかりである。酸っぱさを飛ばしたソースに、太めのパスタを絡めると、こはいかにと、家人もパクパクと食べて、確かにこれもまた作ることになるのでは、と思わせる料理なのである。さすが料理研究家リュージのレシピなのである。

このところ、オリジナルを目指すなんてことは止めて、リュージのレシピをフォローすると云うことにした。なぜかと言えば、家人がリュージのレシピに付いては、ウマイウマイとパクパク食うからだな。自分としてもリュージのレシピ、豆腐や大根という安い材料を使う、味の素だろうが何だろうがウマけりゃいい、和風味、なんてところが自分の好みにもピッタリで、作り飽きないところがあるからだな。

という理由で、リピートしているあるいはリピート確実というレシピが出来たので、それに付いて記録しておくと。

(1)もやし炒め

もやしがメインの材料であるので、安いのは言わずもがな。まずは、ボールにもやしを投入してラードを乗せてレンチンし、あらかた火を通しておくと。フライパンでバラ肉を炒めておいて刻んだニンニクを投入、レンチンしたもやしに片栗粉を加え、塩、胡椒、白だしと醤油で味付けしたものを投入、さっと炒めて完成と。もやしがシャキシャキで、これも酒のアテ。

(2)かみなり豆腐

まず、材料が簡単でしかもロクに噛まなくともよい豆腐という老人のための食材が主役、酒のアテにピッタリというところが気に入ってる。作り方としては胡麻油でタカノツメの香りを移し、それにスプーンですくい取った豆腐を投入していく、味付けには白だしと醤油という極めて簡単な料理にして美味い、というのがミソだ。

(3)そぼろ大根

大根を半月に切り、鍋に投入。これに豚ひき肉をを入れて、みりん、白だし、醤油を投入。味の素パラパラ。自分なりのアレンジで油揚げの細切りも追加。これを30分程も煮込めば、良く味の染み込んだ大根が仕上がると、酒のアテにもなるし、もちろんご飯のお供にもなると。

(4)鶏唐揚げ

鳥もも肉を一口大に切り、これをリュウジ のレシピ通りに作った漬け汁に、浸した上、片栗粉をまぶして揚げる。小さめのフライパンに油の深さ1cmほどという、エコな唐揚げなのだ。遊びに来た娘一家の孫に用意したら、何個も食べてくれたので、目論見通りと。ただ、鳥もも肉は、

一枚の胸肉から切るのではなくて、鶏唐揚げ用と銘打って切ってあったパックを購入したのであるが、鶏皮と鶏肉が分離しているものが多くて、粉をまぶすのに手間取った。自分で切り分けるべきだな。

(5)ナポリタン

ケチャップを炒めて酸味をとばしてから、茹でた麺を投入し混ぜるだけの簡単レシピだ。たしかにカゴメのケチャップと違うメーカーのものも確かめる必要がありそうだ。

(6)汁なし担々麺

昼に食べたいというリクエストがあるので、もう数回作った。最後に麺とタレを合わせ、肉味噌を上からかけるのであるが、麺の湯切りをしっかりやった方が、麺がふやけるのを防げそう、と思われる。

(7)エビの唐揚げ

スーパーの冷凍であっても、やっぱりエビは美味いな。最初はポン酢を添えてみたが、レモンを添えるのが正解だ。揚げたエビとの絡みが、他と全然違う。

(8)小松菜の炒め物

小松菜は固いし、エグ味はあるしで、好きな野菜じゃなかったが、リュージのレシピ通り、切り揃えた小松菜を水に晒して、シュウ酸を抜く、という手順を踏むと全く味が違ってくる。炒め時間が仕上がりに効いてきたり、最後に加える水で仕上がりが違ってくる等、作っていて面白みのある料理で、何度も作りたくなるというもの。

(9)カレーうどん

カレーうどんを何度も作りたくなるとは、自分の事ながら思ってもみなかった。最初に長ネギをフライパンで焼いて焦げ目をつけるのだが、これで、長ネギが好きになった。これも午餐にぴったりな料理で、何と言っても安いし美味い、というのが気に入った。

(10)白菜の炒めもの

地味な料理なのだが、心に沁みる塩梅となる。白菜の茎の固い部分をそぎ切りにして、ラードを上に乗せてレンチンし、塩と片栗粉を混ぜておく。塩胡椒した豚バラ肉に軽く焼き目をつけたらレンチンした茎と残りの葉の部分を投入、摩り下ろした生姜も投入。黒胡椒を振り、塩で味を調整して出来上がりだ。

三国シェフと言えば、四谷でHOTEL DE MIKUNIを出していたが、諸般の事情で閉店してしまったレストランの、オーナーにしてシェフであった人として有名だ。自分は行く機会がなかったのだが。残念ながら。

で、レストランを閉店しても自宅からYouTubeにレシピの投稿を続けてくれていて、リュウジとは別のパターンで美味しそうな動画を上げ続けてくれていて、実にありがたい。どこが気に入ったかと言えば、一流のシェフがご家庭向けにアレンジしてあるとは言え、料理はフレンチそのもので、特段に高価な素材は使わないが、確実に美味いであろう、と言うのが画面から伝わってくるからである。シェフ本人が出来上がった料理を自分で大口を開けて食べつつ、一緒に様々なワインを合わせてくるところが、実に良い。

レストランのシェフであるし、フレンチが主であるので、フライパンとオーブンを多用するのであるが、幸いにして自分の台所にも電子レンジ兼オーブンがあるので、逆に使わないと勿体無い。この一年程は、毎日、昼飯と夕飯は自分が作って家人に出しているので、どうせ作るなら、たまにはフレンチが良かろう、と言うのも三国シェフに傾倒するようになった所以だ。

パテ・ド・カンパーニュ

リュウジのレシピも良いのだが、いかにせん、料理が若い人向きであるので、こちらに合わない場合もあり、一年も作り続ければ、レシピ本無しにあれこれ作れるようになったのもあって、三国シェフのレシピに頼るようになったのだ。とは言っても、レシピを公開してくれると、やはりレシピには人間性が表れて、この人はどうかなと思わざるを得ない人がいるのも事実であるのだ。リュウジのレシピには、リュウジ自身の経験を踏まえて、若い人、料理にコンプレックスを抱える人を、広く掬い上げようという気概が現れているし、三国シェフのレシピには、何よりも自分が作った美味しい料理を他人にも食べさせたい、一緒に飲もうじゃないかという気持ちが溢れ出ていて、この二人のレシピに出会ったのは、人生の最終カーブを回ったのが今だとしても、幸いだと思わざるを得ないのだ。

この所のハイライトは、パイで包んだ料理と、魚をフライパンで焼き上げるという技を知ったことで、どちらも応用範囲が広い。三国シェフの手捌きを見ると、レシピだけでは気づかない細かな気配りがあって、なるほどと。家人もリュウジのレシピから三国シェフのレシピに移って、腕を上げたんではないかと、上から目線の評価を得たし、自分でもレパートリーが広がって嬉しいという気持ちが先に立つので、ここ暫くはあれこれ作りたい。三国シェフは修行時代にはパティシエをやったこともあると云うことで、デザートのレシピもあり、これに倣ってデザート作りにも手を伸ばしているのだ。

スイーツを作り始めたことは話したが、なぜにそうなったか、と云うのも書いておこうと。

始まりは、老い先、娘に世話になるかも、いやそうならざるを得ない事は見えているので、娘夫婦の住まいに近いところに移り住んでいる訳だが、肝心の娘、まあ支障なく暮らしているならいいや、と云うことでさっぱりなのだ。顔も見せない。これでは、近くに移った意味がない、どうしようか、ということで妙案が生まれた。

それが甘い物で釣るという作戦だ。ちょうど三国シェフのレシピに倣ってあれこれ作り始めているので、焼き菓子を持って行って、こっちにも目を向けさせよう、という魂胆なのである。で、最初に持って行ったのが、アーモンド・ケーキとアップル・パイで、焼き上がったてまだ暖かいケーキを小脇に挟んで、娘氏、忙しいらしくて親の家に顔も見せないので、それならこっちから出向こうとしたわけだ。で、季節もまだ寒い中、小脇にケーキを抱えて散歩がてら向かうというのが、実に愉快である、ことに気づいたのだった。

アーモンド・ケーキ、プラム入り

何より、道の家々の庭から猫柳の芽が膨らんでおるなとか、焼きたてのケーキで脇腹が暖かいなとか、よく晴れておるなとか、と同時に甘い物で釣るという作戦そのものが楽しいということに気づいたからであるし、料理を始めて良かったなということに気づいたからであるな。

向かった先は留守で、置いておく場所も見つからず、仕方がない帰るかということになったが、駅前でコーヒーを飲んでいる間に、娘と会うことができたので、菓子を手渡すことができた。後で感想を聞いてみたら、焼き菓子にアルコールが入っていないだの、アップル・パイはもっと甘くて良いなどと言ってきたので、なるほど、文句をつけて来るのは甘い物釣り作戦が上手くいったということで、ほくそ笑んだのである。間を置いて、少し離れた所に住む下の娘のところにはアップルのインビジブル・ケーキを持って行った。これも良い感想がきたのであるが、孫が食べている写真に写るケーキがちょっと薄すぎるのではないか、可哀想すぎるという事で、またすぐに焼かねばならぬという考えにも至ったのだ。

ケーキに限らず、料理を食べさせる釣り作戦は、思いの外うまく行っていて、近所に住む家人の親戚あたりを招くと、すぐにやって来るようになったので、これは中々良い。すぐ近くのスーパーで揃えられる食材で十分であるので、工夫次第なのだ。

ところで、フレンチを指向するようになって、フレンチとは何か、碌にレストランに行ったこともない奴でも考える事はできる。考察と試行の結果、至ったのは、フレンチには構造がある、ということだな。前菜と主菜とデザートの三つが構成する料理がフレンチあるいはその源流たるイタリアンの構造なのだ。傍証をいくつも挙げることができて、たとえばイタリアンで、パスタだけで終わりにすると変な顔をされる、というのは、パスタがあくまでも前菜であるからなのだな。パティシエが尊重されるのは、デザートが単なる付け足しではないからなのだな。

アップルのインビジブル・ケーキ

もっとも、フレンチもフランス革命後に構成されたと言っても良いくらいの歴史の浅いものなので、まだ、いくつかの齟齬が残っているのだ。たとえば、主菜をアントレと呼ぶ習慣が残っていて、アントレは、入り口、という意味だから主菜を指すのは首を傾げざるを得ないのだ。メイン・ディッシュは英語だし。例によってググると、プラ・プリンシパルという聞きなれない言葉を主菜に充てる例が挙げられているが、メイン・ディッシュそのままだな。

つまりは、フレンチそのものが、エスコフィエに始まって、ポール・ボキューズ、アラン・シャぺル辺りから体系化されてきて、まだその途上にあるのだな。とは言っても料理を体系化するという試みそのものはフレンチが始まりで、三国シェフはまさにその発展とともに居た人であるのが実に感慨深い。三国シェフ、パティシエをした事もあるというのがその深みを増しているな。

と御託を並べてみたが、デザートはまだ色々と作るつもりで、前菜と主菜については、客の状況を考えに入れながらも、二つに分けるべきという考えに至ったな。という事で、この前、客を招いた時になぜ悩むことになったかの解が得られたのだ。なのでメインは肉のパイであり、前菜は野菜のゼリー寄せとカツオの叩きとしたのだった。で、デザートはレモン・ケーキであったのだ。

去年もそうだったが今年の夏も暑い。暑過ぎてニュースでは、生命の危険に関わる暑さだなんて国民を脅している。まあ、年寄りの身を気遣ってくれているのだろうと、考えて、外には出ない、いや出れないこととなった。とは言ってみても腹は空く。エアコンの頑張る部屋の中でぐったりしていようが、昼時はやって来る。

トマトは酢で旨味が全面に

安心の胡瓜でディルがよく合う

赤玉ねぎは色も良し香りも良し

ズッキーニは控えめだがそこが良い

こういう中でも、仕方なく近所のスーパーに出かけてみると、さすが川を渡れば千葉という地にあって、野菜が豊富である。そうだピクルスをつけようと、思い立ったのである。ググれば名のあるシェフがピクルスの漬け方を紹介しているので、まずはそれに倣うこととした。漬けるための蓋付きガラスはダイソーで手に入れた。最初は小さめのものにしていたが、そのうちに1リットルのサイズとなった。

野菜は手当たり次第と言って良いほどだが、漬けては冷奴にかけたり、塩鮭の焼いたのに添えたり、朝のプレートに盛ってみたりと、試す内に段々とどれが良いかの目処は立ってくると。まずはトマト。トマトは青いくらいのものでも、大層旨味が出てくる。次は胡瓜。季節の初めは摘み胡瓜で、その内に太いのが主に成る頃は、細かく包丁を入れて仕立てると。それから赤玉ねぎ。赤玉ねぎは、そのままでも柔らかいし、色鮮やかで皿に映えるな。そしてズッキーニ。ズッキーニは素直な味わいとなるな。これらに比べると茄子は手強いな。漬ける前に焼く一手間が必要で研究中。その他、シシトウ、茗荷、ピーマン、アスパラ、ブロッコリー、にんじんあたりがターゲットであるな。レンコンはそのままだとエグミが浸けた後も残ってしまう。

ピクルス液は基本があって、まずはカルダモン。これは粉末でよかろう。それからディル。ディルは生が良いがスーパーに中々並ばない。鷹の爪、それに塩と砂糖と酢だな。野菜をさっと湯掻いたら、瓶に押し込み、ローリエを一枚。ピクルス液を一旦沸かして、少し冷ましてから、野菜の入った瓶の口いっぱいに入れて蓋をする。一晩たてば出来上がりで、今日はトマトに胡瓜を刻んでボールに入れ、マヨネーズ大さじ1に粒マスタード、一袋100円のカニかまを混ぜ、カッペリーニを茹でて、これと和えれば昼飯の出来上がりというわけで、手軽にして旨し。

p.s. 野菜と相性 (2024/9/28)

ピクルスを漬け続けると、野菜それぞれに強い個性があって、その個性をどのように引き出すかは、かなりの試行錯誤が必要なことがわかった。かつ、試行錯誤の結果がベストであるとも言えず、中々に奥が深いのだ。漬ける液は穀物酢と塩、砂糖、それにカルダモンを入れるというのは固定として、野菜毎にどう手を加えるかを工夫した。

ナス

ナスが手強いのはわかったので、少し集中的に考えてみた。あれこれとYoutubeを探ってみた。で、なすは、皮を何とかしなきゃいけない、皮を剥けば良いのだが、それでは、なすの旨みがなくなってしまう。で、油で焼くの良かろうとういことは分かった。しかし、なすが油を吸ってしまうのよく知られている。で、どうするかと言えば、なすを乱切りにして一旦、薄い塩水につけると。それから絞ると。こうすると、油の吸い方が抑えられるのであるな。で、フライパンにほんの少し、油をさし、水を絞ったなすに焼き目を付ける。瓶に入れて、コク出しのために、松の実を加える。

トマト

トマトは青くても強い旨みが出る。そのままでは旨みが強すぎるかも知れない。そこで、切ったトマトを瓶に詰めたあと、タバスコを数振り加えると、味に奥行きが出る。これに人参の細切りを混ぜても良し。

キュウリ

キュウリは、食べると咀嚼と消化にエネルギーを要して、キュウリを食べ続けるだけで餓死できるという話まである。ここでは、両面に1mm以下の切れ目を入れてから、千切りの生姜を加え、漬ける。ディルが必須。

p.s. 端境期を乗り切る (2025/3/7)

この一連の記事の日付を見たら、昨年の夏の盛りにピクルス作りを始めたのだな。毎日、ピクルスが朝食に出るようになり、昼のパスタの味のベースとなっていたのだが、そのうちに季節が移り変わり、材料となる野菜の種類が変化してきた。トマトは、九州の産地から始まって北海道に至ったのであるが、季節が進むとトマトの露地物は無くなって、値段も上がってきた。キュウリもハウスものになって、あの手強い青さも無くなってきたのだ。ということで、冬にどんなピクルスが良いかと、料理研究者は考えたのだ。

カブ

カブは若干の辛味が捨て難い味を醸し出すのだと、知ることができた。スライサーでカブをスライスし、カブの茎も一緒にピクルスにすると、冬場の滋味となるな。

キャベツ

キャベツが高くなったと言っても、一玉で500円弱であるので、これで何日も食べられるとなると、問題にする程の価格ではない。キャベツの特に外側の葉は固いので、葉脈の一番太い部分には包丁を入れて、湯通しの時間を若干長めにすれば、おいしく食べられる。基本、色々な料理の付け合わせになるので、応用範囲が広い。

赤玉ねぎ

秋が過ぎると、千葉産の赤玉ねぎはスーパーから姿を消した。おそらく猩々赤と呼ばれる品種と思われる、糖度の高い、平べったい赤玉ねぎだ。ただ、赤玉ねぎのピクルスも料理のベースとなり得るので、欠かしたくない。スーパーには千葉産の代わりに、アーリーレッドと思われる、北海道産の赤玉ねぎが入荷するようになったので、これで凌いでいる。

キノコのオイル漬け

キノコの類はスーパーに常時あるが、オイル漬けにすると風味があって、そのままでも食べられる常備菜になり。料理のベースとしても使える。炒めると縮むので、思ったより大量に仕入れる必要がある。マイタケ、ぶなシメジ、しいたけ、エリンギあたりが使いやすいな。マッシュルームは値段から言って大量に使うのは躊躇われるし、エノキは、歯に挟まるという老人的理由から採用していない。ポイントは、エリンギを縦に切り分けて、最初にフライパンで焼き色をつけるところだな。その他のキノコは軽く塩を振って、しんなりさせ、最後にエリンギを加える、という寸法だ。

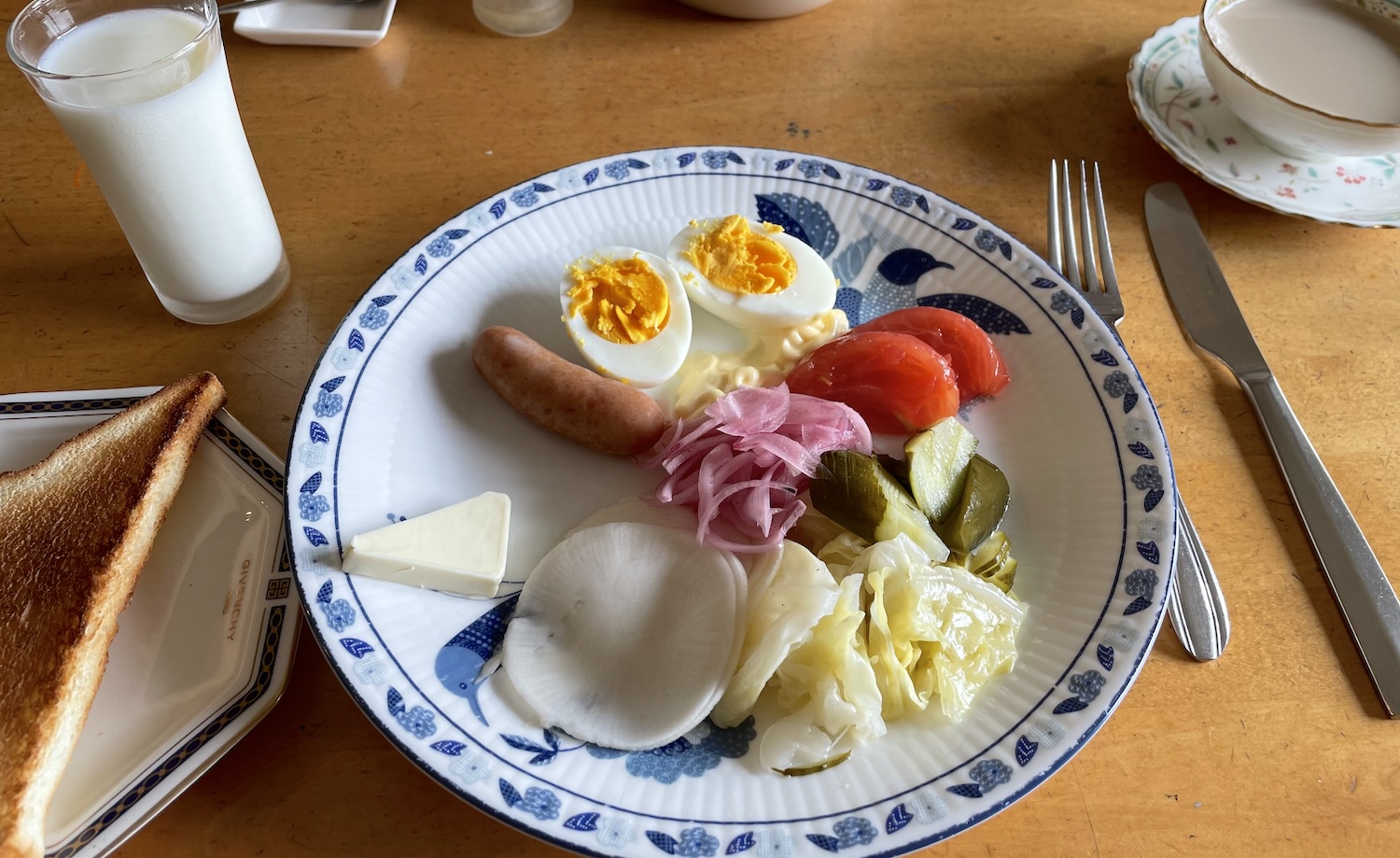

■ 朝のプレート

ピクルスに凝った挙句、朝はピクルスがメインになった。朝食の手間も減ったようで、家人にも不満はないようだ。ピクルスは、ダーソーで買い入れた容量1リットルの食品保存瓶5個に常に保存されている状態にしてあって、空き次第、新たに作る、ということにしている。ただ、近所のスーパーで補充できない場合もあるので、季節の移り変わりを感じながら、野菜は少しずつ変化させている。冬はトマトが高いし、キャベツも春キャベツが出るまでは、少し控えるという具合だな。歳のせいも有ると思われるが、ピクルスのおかげで、野菜のおいしさを改めて感じている。

なので、野菜のピクルスとは違うのだが、キノコのオイル漬けも同時に作っている。これに気に入っているのはエリンギで、他のキノコ類の先にこれだけを炒めて焼き色をつけておくのだ。その後、シメジだの、シイタケだの、ヒラタケだの、マイタケだのを炒める。マッシュルームが時々安いので、加えると一味違ってくるな。大量に炒めて、水分が飛んだあたりで、保存便に詰めると。オイルについては、オリーブオイルは値が張るので、気持ち加える程度だな。キノコのオイル漬けはそのままでも食べられるし、パスタのベースにもなるので、使い勝手が良い。

この日のピクルスは、トマト、タマネギ、カブ、キャベツ、キューリ

トマトは、熊本産から始まって、近場から入ってくるようになると、値段も下がって、嬉しいな。季節によって、少しずつラインナップが変わるというのも楽しいものだ。このプレートを食べ終わって、次にスイーツで締めくくると、朝食の満足度がグッと上がる、ということも発見した。

さて、朝食は、ピクルス中心のヘルシーメニューとなって、締めくくりのスイーツには、バナナケーキが出るようになった。バナナケーキ、正確にはバナナのパウンドケーキなのだが、香りといい味といい、食べ終わった後に次の朝の分が残っているか、確かめたくなるケーキだな。なので、このところ、バナナケーキを連続して焼いている。スーパーでは、黒い点の出たバナナが見切り品として出るので、全体のコストをさらに押し下げることのできる点も、ケチくさい人間にはぴったりのスイーツなのだ。

とは言え、新しい展開もしてみたいなということで、シフォンケーキの型も発注してあったのだ。シフォンケーキを焼くのは技術的に難しいという話も聞いていたので、老人のチャレンジにも丁度よかろう、という魂胆なのである。この所の生命に危険の及ぶ可能性のある暑さでは、出かけるよりも、クーラーをつけた家の中に閉じこもっている方が、人様の迷惑にもならないだろう、という点も見逃し難い。

参考に良かろうと思えるYoutubeを漁って、第一回目を焼いてみたが、参考にしたレシピでは17cmのサイズの型に卵を4個も使うことになっていて、躊躇した。ケチだからである。そこで、半分の2個にして、植物油を使うのはどうかとバターに変更したら、まあ、予想通りというか、膨らみが足らなくて、シフォンケーキとしては首を傾げることとなった。

そこで、卵を3個に、バターは少なめ、メレンゲを補充するために、アルブミナと水を追加して、作ってみた。膨らみは十分とは言えないものの、型から取り出してみると、まあこんなものかと。家人に試食してもらうと及第点をもらった。

キウイ・ソースとシフォンケーキ

黒ブドウ・ソースとシフォンケーキ

出来上がりを食べてみて、シフォンケーキは柔らかい。フワフワしている。だが、それで良いのだろうかと思って、一晩経って、そうだ。シフォンケーキは生クリームだけではなくて、フルーツソースと一緒に食べるものではないのか、という考えに至った。

で、最初のトライアルがキウイ・ソース。夏の暑い盛りに、これは合うな。そして次が、ブドウ・ソースだな。ブドウは、皮を煮たので、ブドウの皮の苦味というか独特の味が食べた後も舌に残って、これもまたもう一度食べたくなるな。

ということで、シフォンケーキのためのフルーツ・ソースは色々と考えられるから、近くのスーパーでフルーツの見切り品をじっと見つめては、これをソースにしたらどんな風になるだろうかと、考えることが始まった。ケーキ単体ではなく、これにフルーツソースとの組み合わせを考えることが出来るようになって、バリエーションが大いに広がったのが嬉しい。

p.s. フルーツソースのレシピも忘れずにメモ

- ☆☆☆ キウイ:スプーンでキウイの実(2個)を取り出し、1cm幅に刻んで、砂糖(20g)と煮る

- ☆ ブドウ:皮と実に分け、皮を煮て漉し、1cm幅に切った実と混ぜる

- ☆☆☆ アメリカンチェリー:皮ごと刻んで砂糖と煮る ☆☆☆

- ☆☆☆☆ イチジク:イチジクの外側の皮を取り、2cm幅に刻んで砂糖と煮る

- ☆ 輸入リンゴ:リンゴの皮をピーラーで剥いてから、薄切りにして砂糖と煮る

- ☆☆☆☆ 桃:皮を湯むきしてから、実を刻み、砂糖と煮る/li>

- ☆☆☆ ネクタリン:皮ごと2cm幅に刻み、ラムを加えて砂糖と煮る

- ☆☆☆☆ 黄桃:皮を湯むきしてから刻み、砂糖と煮る

- ☆☆ プラム:皮ごと1cm幅に刻み、砂糖と煮る

- ☆☆ プルーン:皮ごと小さめに1cm幅に刻み、砂糖と煮る

- ☆☆☆☆ シャインマスカット:皮ごと小さめに5mm幅に刻み、砂糖と煮る。高貴な味

- ☆☆ 柿:皮をむき1cm幅に刻み、砂糖と煮る。ペクチン多し

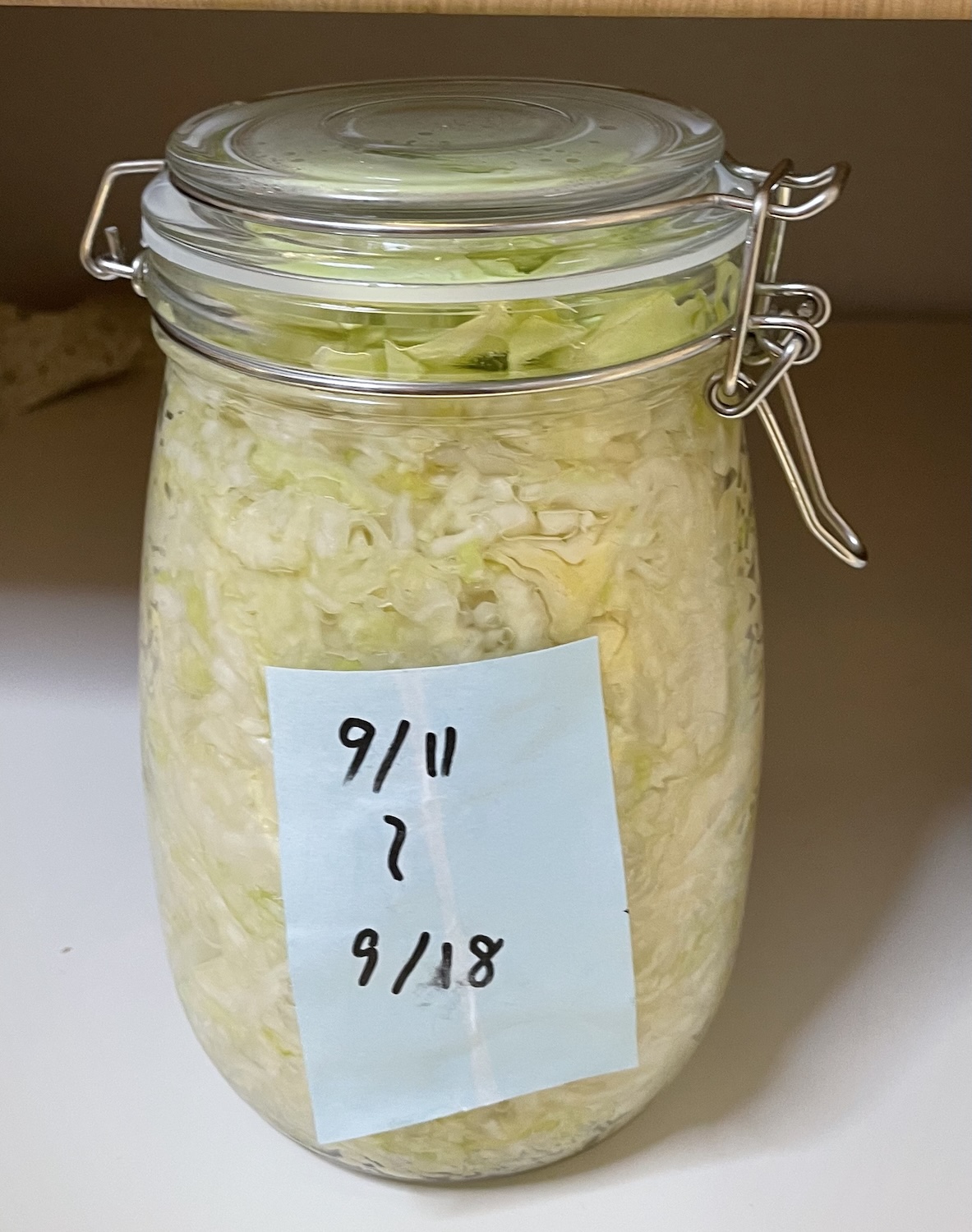

以前からキャベツの酢漬けを作っていたが、イマイチであったな。そこで、本当に発酵させるザワークラウトを作った。

1L保存瓶に1kgのキャベツが漬かる。キャベツを細切りにして、キャベツ重量の2%の塩で揉み、出た水分と共に保存瓶につめ、1週間待てば出来上がりという簡便さだ。工夫と言えば、キャベツの外側の葉を、刻んだキャベツの上に、蓋として被せて置き、カビの発生を防ぐのと、キャベツの外側に付いているといわれる乳酸菌を積極的に利用するというのがある位だな。効果があるかどうかは不明なのでマジナイのレベルだが。

キャベツ発酵中。ザワークラウトの生産が消費に追いつかないので保存瓶を追加購入

三、四日も過ぎると小さな泡が出るので、さらに発酵をすすめ、1週間も経てば出来上がり。このあとは冷蔵庫に入れて、少しずつ食べると。

さて、ザワークラウトの味は如何に。普通にそのまま食べられるし、単なる酢漬けより発酵した味がして、かつ柔らかくなっている。朝食のハムで包むとうまいのだな。ここではたと気づいたのだった。これは、ルーベンサンドにしたら更にうまいのではないかと。で、ルーベンサンドなら、パストラミだな。スーパーでもたまにパストラミビーフの小さいパックを見る。だが、これでは、コスパが良くないのは明らかで、パストラミビーフを売っている店を探したのだが、見つからない。近くのスーパーを巡って見つけられず、遠くは白山の肉屋にあるかもと、わざわざ出かけたのに無かった。店の人に聞くと、扱っていたのはだいぶん前で、作っていた工場が生産を止めたので、小売もやめたとの返事。

ネットで調べたら、いくつかの出品はあったが、どうしようかと。そもそも、冷凍のパストラミビーフで上手くサンドイッチが出来るのだろうかという疑問が晴れぬ。そこで、パスラミビーフを探すときにネットで見つけたローストビーフの切り落とし1kg、というのを購入。まずはこれで作ってみようと。

計画変更の後、ホットサンドとなったザワークラウトと例のピクルス

到着したので試作開始。まずは8枚切りの食パン2枚を並べ、これに粒マスタードとマヨネーズを混ぜたものを塗ると。この上に切り落としビーフを広げて贅沢に並べる。これに、ザワークラウトをおく。ホットサンドメーカーに挟み、火にかけると、熱効率が良いらしく直ぐに焼き上がる。で食べました。ザワークラウトが少し尖った味であるが、旨し。これは何度も食べたくなるな。次は、ザワークラウトとピクルスの赤玉ねぎを加えると。これは、なんと言うことでしょう。ザワークラウトの尖ったのが無くなって、更に旨し。だが、尖ったザワークラウトの味もまた捨てがたし、と。

ということで、ザワークラウトの話から始まったのに、ここから、ルーベンサンド、そしてホットサンドに重心が移って、昼はスパゲッティよりもホットサンドの回数が増えたな。冷凍パンを室温で戻してピクルスを動員するだけの手軽さと、ローストビーフじゃなくてハムでも直ぐに出来上がるので、時短にもなるので気に入った。応用も効きそうだし。粒マスタードの消費が増えそうなので、大瓶も買わなくては。