つらつらと書いていく内に考えがまとまるんじゃなかろうか、というページだ。環境問題の主要なテーマが中国というキーワードを持つ研究スコープの中にあるのは、間違いがなかろう。人口が最大で、経済活動がますます活発化すると考えられるからだ。つまりこのページは、環境問題と中国、という主題の下で、論題を環境インデックスの探索としたんだが、中身をどうするか、という話しだな。論題を設定する上で、衛星データ利用というシバリをかけて発散するのを押さえる、という寸法だ。

さて話しを進める上で、「環境問題においては、物理を基礎とした安定なモデル化が可能である、とする言明が失われ、人間活動という予測不可能な現象が全ての前提条件になった」と考える。つまり、これまで、まがりなりにも、環境問題は、自然現象を基礎とする解析可能な問題、則ち、モデル化による予測可能問題、であったものが、人間活動が現象の主たる原因となってしまったために、解析不可能な、則ち、モデルを通じた予測が不可能な問題になってしまった、と思うのだ。

だから、中国という系においては、これまでの、系の支配的要因であった気候現象が相対的に小さくなって、人間活動が系の安定性を支配するまでになった結果、年々変動が烈しくなって、平均的モデルというものが成り立たなくなりつつあるのではないかと、考える。

じゃ、それでどうするんだ、と言われるだろうが、一体どうすればいいんじゃ。

「大気水圏の科学ー黄砂」(名古屋大学水圏科学研究所、古今書院、1991)という本がある。黄砂について水圏(もうなくなってしまうんだと言うんだが)が得意の分野でを軸にまとめたものだ。この中で注目したのは、黄砂を含む風送塵堆積速度が、現代に比べ乾燥かつ寒冷な気候であった18000年前の氷床最拡大期において現在の約6倍であり、一方、風送塵の発生場所に特有の現象であると考えられる砂丘帯の大きさが、約6000年前の高温期(ヒプシサーマル)において氷床期以降最小であって、いわゆる緑のサハラはこの次期に形成された、という話しだ。

ごく一般的には地球の平均気温が上がれば湿潤化がおこるであろうが、中国においてはどうなるであろうか。地球温暖化にともなう湿潤化が中国で起きるとすれば、中国国内の人間活動影響、そのうち最も顕著に表れるであろう森林減少と表土の砂漠化、を緩和することになると考えられる。「Net primary producton of terrestrial

ecosystems in China and its equilibrium responses to changes in

climate and atmospherci CO2 concentration」(X. Xiao, J.M. Melillo,

D.W. Kicklighter, Y. Pan, A.D. McGuire, and J. Helfrich, Acta

Phytoecological Sinica, 22, 7, 97-118, 1988)は、複数のGCMを用いてCO2が基準値の312.5 ppmvから519

ppmvに増加した時、中国のNPPが実質的に増加すると述べている(モデルにより違いがあるが、18.7%〜23.3%)。

そうであれば、長期的には人間に有利な環境となるというトレンド上で、短期的な環境影響がどのように現れるか、また、それは長期的には有利なトレンドを破壊する危険がないか、等を考えるべきである、ということになる。例えば、黄河域の畑作地帯において、土地と人間活動の関係はどのようなものだろうか。例えば米国にはグレートプレーンと呼ばれる地質学的な時間により形成された厚く肥沃な土壌があるが、黄河域の土壌は歴史的に、肥沃と言えるのだろうか、あるいは肥沃と言える土地はどの程度の年月で形成されるのだろうか。

黄河域について言えば、砂漠地帯に発生する黄砂は黄土(あるいはloess)として堆積しており、かつ、毎年春秋を主とする黄砂、あるいは砂漠域周辺では、黄砂発生の原因でもある、土壌粒子の動転(クリーピング)あるいは躍動運動(サルテーション)により常に黄土として堆積しているのだから、積極的に耕作しなければ、肥沃とはならないであろう(耕作により有機物が集積する、また耕作による土壌の混合が土地の肥沃化に寄与するという条件が必要となるが)。

そうすると、一にかかって水だけの話しになるんだろうか。

▼▼▼

p.s.(2001/7/26)

もちろん、地球全体が高温になったから中国の乾燥が単純に緩和される、とはモデルの結果からは出ないだろう。一般的にはさらに乾燥化が進む、なんてネガティブな結果を出す方が多いようなんだが。

▼

p.s.(2002/1/10) loess

についてなんだが、本来風成堆積物により生成された土地のことらしいんだが、黄土と同義的に使われることも多いようだ。で、読み方なんだが日本の土壌関係ではレス、と呼ぶならわしになっているらしいが「ロウイス」と呼んだ方がよい、という意見もある。

▼

確かに水だけの話しになるのかも知れない。かの内嶋善兵衛大先生が、筑後モデルと称して放射量と降水量をパラメータとして自然植生の純一次生産力を表す指標NPPのポテンシャルを推定する式を提案しているんだが、興味深い指標だ。「自然植生の純一次生産力の農業気候学的評価−筑後モデル−」(清野豁、昭和58年度九州農試年報、34-38、1983)と「Agroclimatic evaluation of net primary productivity of natural vegetations (1) Chikugo model for evaluating net primary productivity」(Z. Uchijima, H. Seino、J. Agr. Met. (農業気象), 40, 4, 1985)

筑後モデルは、炭酸ガスフラックスと水蒸気フラックスの比が、ある植物については一定である、という仮定の基に作られている。なぜそうなるのかは、まだよく納得できないんだが、単純に考えれば、炭酸ガス濃度は植物キャノピーの上では一定だから、これを無限のソースと考えて、水がたくさんあれば、炭酸ガスを多く吸収し、少ない時にはそれなりに吸収して植物体が作られる、ということなんだろうと思われる。

で、このモデルでは、蒸散量は太陽放射量と、ボーエン比で決める、という案配だ。平均的なボーエン比は放射量と降水量で決めることにしてあるので、結局のところ、植生の一次生産力が、日射量と降水量で推定されるという話しだ。日射量については、日照時間が伝統的な測定量なので、この時間から推定するようになっている。

ところで、筑後モデルには、少し話しが錯綜しているところがある。もともとは、水蒸気フラックスを太陽放射量とボーエン比で決定するという話しなのだが、太陽放射量つまり日射量の測定値がない場合、どうこれを推定するかの話が挟まっているのだ。太陽高度と太陽常数を与えてから雲の影響を排除するわけだが、当然のように雲の扱いは甚だ面倒だ。そこで、アルベドと気温、湿度からこれを推定しよう「Global distribution of net radiation according to a new formula」(J. Chang, Ann. Assn. Am. Geogr., 60, 340-351, 1970)という式を使っている。ところが、この論文、元々は全球的な放射バランスの話しをするためには長波の地球放射も考える必要があるが、放射データなんてのはなかなか手に入らないので、なんとかしよう、という話しなのだ。植生は太陽放射だけが重要なので長波の上向き放射なんてのは関係ない(露を結ぶなんて話があるのかも知れないが)から、NPPを求めるのには遠回りし過ぎではないのか。

また、筑後モデルで年間日射量をベースにNPPのエネルギー効率を計算すると日本の森林を対象にすると、日射エネルギーの0.4〜0.7%しか利用していないという結果が得られている(Z. Uchijima,1985)。逆に言えば、日射量に少しくらい多少があってもNPPには影響しない、てなことではないんだろうか。

話を戻すと、それじゃ、この指標のマップを作ればお終いか、となるんで、それでは話しにならない。例えば植生は乾燥した時期があったとしてもすぐには枯死しないだろうし、枯死したとしてもバイオマスとしてその土地に残るに違いない。つまり、履歴の効果が残るだろう。そうすれば、この指標の経年変化、みたいなものについて考えれば、別の話しができるかも知れない。例えば、ある閾値があって、この閾値を越してしまうと後は砂漠化に進む、閾値には巾があるので一旦砂漠化の方向に進むと、なかなか元に戻らない、という風にだな。

森林面積については、人口密度との関係が高い、という単純な結果がある。かつ、人口密度のレベルにより、その比例関係がある値から変化する、というようなこともあるらしい。まあ、これは一般的にも考えられる。東京の真中のようなところでは、法律的に決められた最小公園面積との関係に陥るであろうし、中程度の人口密度、つまり農地とその他があるバランス関係にある場合、都市と近郊農村みたいな関係だな、には、それなりの比例関係があるだろう。

▼▼▼

p.s. (2002/5/15)

植物の生理については、教科書のページがある。福井県立大学の菊沢先生の講議ノートだな。

▼

p.s. (2003/5/15)

作物の日射エネルギー利用効率については古典的な論文がある「Solar radiation and productivity in

tropical ecosystems」(J.L. Monteith, J. Appl. Ecol., 9, 747-766,

1972)。大気圏外太陽放射を入力とした場合の総合効率を、εg:緯度と季節により決定される太陽放射に対する幾何的係数、εa:大気の透過率、

εs:PARの吸収効率、εq:光化学的効率、εd:拡散効率(光が十分になると炭酸ガスの利用効率が主な制限因子となってくる)、εi:植物の葉の幾何的配置とLAIで決定される遮蔽効率、εr:気温で決定される呼吸効率、の積で表した。その結果によれば、豆類について温帯農業では、

εg·εa·εs·εq·εd·εi·εr=0.5%であるとしている。

▼

p.s. (2003/5/29)

筑後モデルで実際に森林のNPPを計算する手順を明らかにしておく必要がある。まず第一に筑後モデルは年間のNPPを対象としている。ただし、計算パラメータは月平均値の積算になっているところに注意する必要がある。つまり、NDVIから作物指標を推定するわけだから、収穫時にはNDVIが0になってしまうことを考えると、月別に考えたい、一方、年間を対象としてNPPを月別に分離できるかという問題だ。だが、(Uchijima,1985)論文ではRnもlも月平均値を積算しているので、月別にしても問題はなかろう。

NPP=0.29 Exp(-0.216 RDI 2) Rn

ここで、

NPP [t DW/(ha·yr)]、

RDI (Radiative dryness index)、

Rn (Annual net radiation)[k cal/cm2]

RDI=Rn / l·r

ここで、

l (latent heat of evaporation, 582.8 cal/g at 25 °C)[cal/g H2O]

r (annual precipitaion)[cm(=g/cm2)]

問題になるのがRnで、Chang(1970)によれば(Uchijima,1985はこれを引用しているのに式が違っているのだが)

Rn=(1-r )R- σT4(286.18 +202.6R/Ra -45.24ed -1/2 -10.92R/Ra·ed1/2),

ここで、

r (reflection coefficient),

Ra (solar radiation at the top of the atmosphere),

R (solar radiation),

ed (saturation vapor pressure at dew point temperature)[mb],

T (air temperature)[K],

σ (Stefan Boltzman's constant, 8.17*10-11[langley min-1T -4])

ただし、(langley= cal/cm2)

である。最初の項が太陽放射で二番目の項が長波放射である。

ECMWFのデータを見ると、地上下向き太陽放射(surface

solar radiation downward)と長波放射(surface thermal

radiation)が与えられている、つまり上の式にからんだことを計算しているらしいので、これをそのまま使えばよいように思われる。ECMWFの提供パラメータは、年毎に追加されており、

[1] surface solar radiation (1985~),

[2] forecast albedo (1994~),

[3] surface solar radiation downward (1997~),

[4] surface net solar radiation clear sky (2000~)

というようにまぎらわしいが、[1]と[2]が提供できるようになって、信頼性がましてから[3]が提供されたとすれば、今回必要なデータは[3]と考えることができる。その後、雲の反射等の評価が始まって[4]が提供されるようになったのではないだろうか。

▼

さて、将来の中国は自然植生がなくなって、都市と農地になってしまうんだろうが、農地の生産力はどんなふうにセンスすればよいだろうか。大雑把に言えば日射量なんかは緯度で決まるだろうから、問題は降水量だ。ところで、緑の革命の基本要素は、肥料、農薬、種子、農業機械、それに灌漑だ。で、降水量の足りない農地では灌漑が行われるんだが、降水量はリモートセンシングやモデルでなんとかなるが、灌漑量は、いいアイデアが浮かばないな。

筑後モデルみたいなもので、ベースの生産力を見積もっておいて、これと農地のNDVIの差を灌漑の効果と見る、なんてのがいいかも知れない。ところで、ボーエン比は顕熱フラックスHの潜熱フラックスEに対する比(H/E)だが、熱帯雨林などでは非常に低い値(アマゾンにおける観測例で月平均値として0.0~0.28)になる。つまり、熱帯雨林では、正味の放射収支量の大部分が潜熱量に変換されて、顕熱による大気加熱が少ない。 ▼▼▼

p.s. (2002/4/22)

農地の生産力を予測する古典的な例として「Agrometeorological crop monitoring and

forecasting」(Frere, M., and G.F. Popov、FAO Plant Production and

Protection Paper 17、1979)がある。これは天水利用の穀物生産量を予測するために、その土地の潜在的蒸発散量(Potential

Evapotranspiration:PET)の年変化を与えておいて、このPETと月毎あるいは旬日毎に降水の積算量から、穀物の水要求量(最新版は、

Crop evapotranspirataion - Guidelines for computing

crop water requirements - FAO Irrigation and drainage paper

56)を考慮した上でインデックスを作成して、植物の最終生育段階における値から最終的な穀物収穫量を予測するものだ。潜的蒸発散量はPenmanの式「Natural evaporation from open water, bre

soil and grass」(Penman, H.L., Proc. Roy. Soc. A193, pp.120,

1948)から求めるのだが、アルベドを0.25としている。この予測手法はサヘルの粗放な穀物生産においては、収穫量をよく予測するようだ。というより、雨が少ない場合にどれだけ不作になるかを予測する、と言ってよいかも知れない。

▼

農地のDVIの差を灌漑の効果と見る、のではなくて、純一次生産力NPPのポテンシャルつまり気候を含めた土地本来の生産力と、観測された植物生産量DVIの差が、人為的に注入されたエネルギー量を表す、と考えたらどうだろうか。つまり、この差に、灌漑や肥料、農薬の効果等が含まれているとすることができる。

そうすると、その差の大きい地点は人為的なエネルギーが”無理に”投入されている、将来的な植物生産の予測に関してリスクの高い地点であると考えられよう。リスクが高いというのは、例えば暗室をベースとする野菜工場のような場合、人為的なエネルギー注入が途絶えると、その後の植物生産量は0であるようなものだ。一方、採集だけで植物を利用する場合、農業とは言えないだろうが、将来的な生産量は気候変動を無視すれば100%保証されている、と考えることができる。

そうすると、人為エネルギーを注入する割合の高い程、そのリスクが高まる、ということになるな。その根拠の一つとして、野菜工場の場合、液肥に各種の微量元素を混ぜなきゃいけない。一般的な農地の場合、土地そのものか、水にこれが含まれているわけだな。だから、肥料と農薬を大量に投入し続けると土地が”痩せて”くる、あるいは有害物が”溜まって”くるわけだ。

▼▼▼

NDVIなんだが、あちこちに乾燥植物重量DWとの比較結果が報告されている。実際にはグランドトルースのある場所じゃないと、正しいNDVI/DWの係数は与えられないんだが、そこそこの一致は得られているようだ。

NDVIの観測値自体も大気の影響を受けるから、同じ地点の最大値を正しいNDVIとする、なんて方法が取られているようなんだが、これも観測角度によってはまずい問題が起きるらしい。そこでMODISを使ったEVIなんてのものが提案されているらしい、というか、NDVIの欠点をカバーするためにMODISが設計されたらしいんだが。

各地点ごとにNDVIの最大値を用いる、といってもデータの足らない場合もある。そこで、NDVIを作物の成長インデックスに使う場合には、作物の成長カーブが例えばロジスティック曲線にあてはまるとして、この曲線上にNDVIの観測値を張り付けて、正しい値を推定する、てな方法もあるらしいぞ。

▼▼▼

NDVIや他の取りあえず必要なデータはGRIDにある。ほとんどのデータはダウンロードできるようだ。

そこで解析手順なんだが、NPPは積算されていく量なのに対して、NDVIは基本的に瞬時値であることで、両者の比較には工夫が必要だ。耕作地を対象として、まず、冬からスタートすることにして、NPPもNDVIも0になるとする。NPPについては草本と木本に分けて考える必要があるが、作物との対比なら、草本がメインだろう。そこで草本に係わるNPPは冬から春へと段々に積算されて、冬に枯死して地表に有機物として堆積されるとする。NDVIとはNPPの積算曲線のある時点で比較されることになり、冬あるいは秋に収穫されて0になる。

NPPはこうして毎年の冬に有機物として堆積されるが、耕作地のNDVIで表現される作物は、根などを残して収穫される。とすると、耕作地のNDVIはmaxに至って、次に0になるわけだな。実際には秋には植生の活動度が下がってNDVIは低くなると思われるんだが。とすれば、NDVIの最大値を乾燥重量に変換して、これとNPPの1年間の積算値と比較すればいいのか?

先の話だが、洪水なんかがあったらどうしたらよいのか、なんてのも考えなきゃいけなくなるかも。

▼▼▼

”将来に期待される収穫量”というのは、ある意味、環境指標として使えるかもしれない。前にも言ったように、野菜工場の来年の期待収穫量、は来年にエネルギーが投入できるかどうかの確率に係わっている。現代では、石油、あるいは電力が少なくとも来年利用できる確率は非常に高いであろうから、野菜工場の期待収穫量は気候に関係なく投入エネルギー量に比例することを考えれば、期待収穫量の実現確率もまた非常に高いであろう。だから、単位面積あたりの期待収穫量

PEは、有効投入エネルギー量 FE、投入エネルギー取得期待値 EAP

、野菜工場設備の存在期待値 EFA として(Exxは0~1だな)、

PE= EAP*EFA*FE

のように表されるだろう。日本国内であったら、EAP、EFAともかなりの高い値が期待できる。ただし、地震等の設備の被害や、石油が輸入品であることを考えれば、米国に野菜工場がある場合に比べて明らかに低い値になるに違いない。

一方、例えば乾燥しつつある地帯における穀物の収穫なんかについてPE

を考えてみると、EFA

を耕地の利用可能な耕地としての存在期待値、期待される(potential)純一次生産力をp_NPP、ECP

をp_NPPに対する気候や病虫害による豊凶指数の期待値、FEを肥料、農薬、灌漑などをエネルギー換算したものとすれば、

PE=ECP*EFA*(EAP*FE+p_NPP)

のように表されるだろう。

で、環境指数として考えるならば、PE/p_NPPが1に近いほど、つまり余分なエネルギーを投入しなくとも十分な収穫量が期待できる程、よい環境と言えるだろう。そうすると、各期待値を1として、

PE/p_NPP=FE/p_NPP+1

となる。FEが0となるのがよい環境、つまり人間がいなければ一番よい環境なんだが、本当か。ここんとこで、”よい環境”ということについても考えておかなきゃいけなくなる。いわゆる環境権なるものは、The

personal fundamental and not transferable right on the healty

environment なんてなっているんだが。

また、PE/FEと作物価格/原油価格の関係なんぞも考えるとよいかも知れない。

▼▼▼

今までのを読み返すと、論旨がまとまっていないな。中心らしきものの周りをくるくると回っているような感じだ。もう一度整理する必要がある。

まず、問題を人類の利用できるリソースの保全に限定するとしよう。

次にこの範囲を、森林あるいは作物を維持している表土としよう。既にこの言明の中に、森林の幾分かを農地として利用している状態も、許容できる環境とする、という考えが含まれているのだが、農地がなければ全体の話が成り立たなくなるので取りあえずスタートラインとする。

そして、多くの環境問題には、ある閾値があって、この閾値を越してしまうと環境は別のモードに移行してしまう、という考えに立つ。例えば過度の土地収奪による砂漠化のようなものだな。一般的に、閾値には上限と下限の巾を持つヒステリシスがあるので一旦砂漠化の方向に進むと、なかなか元に戻らない、希少動植物の絶滅もこの範疇だろう。

そうすると人間活動による表土の利用は、「どれだけ収奪しても後で適切な手段により回復できる」という考え方ではなく、「表土の将来的価値を考慮して、現在の利用を計画する」という考え方となるであろう。ここらあたりまでは常識的な話だな。だが、この点については、エネルギー投入が無限に可能であるとする立場から見ると違う結果になると思われる。

表土について言えば、将来的な利用価値は表土の、いわばどれだけの生産量が見込めるかと、その見込み値の変動量の閾値からの距離と看做し得るだろう。表土の価値賦与量はNPPポテンシャルによって計られる。NPPポテンシャルは気温と降水量という人為的影響下にないパラメータとアルビドで決まるのであるが、人間が森林を形成すればアルビドが小さくなってNPPは大きくすることができる。

ここで農地の話しになる。人口増加の続く地域では食料増産のため、単位面積あたりの収量増加のストレスが表土にかかる。収量増加は一般的には人為的エネルギーの投入により実現される。「土地が痩せる」と一般的に言われているようにストレスのかかった表土は、生産量の見込み値の変動が大きくなるのではなかろうか。

砂漠化にさらされている草地が人為的エネルギー投入により耕地となってから、仮にNPPポテンシャルが自然条件の変化により小さな値となって、砂漠化の閾値を越えてしまった時、その耕地は表面的には耕地だがエネルギー投入が途絶えた途端に砂漠となるから、将来的価値が0となってしまうだろう。

すると、表土の健全性は、各時点の収量とNPPポテンシャルから与えられるパラメータ、つまり人為的なエネルギー投入量とその時間的推移、およびNPPポテンシャルの推移から決定されることになるだろう。

つまるところ、最初にどのようなスタンスをとるか、で話しが変ってくる。時間のスパンを気候的変化の認識でき得る長さとするのか、投資の回収というような観点の長さとするかで違うし、エネルギーが十分に供給され続けるか、という点についての判断の違いからも結果は大きく異なってくる。

▼▼▼

p.s. (2002/4/5)

過度の土地収奪による沙漠化とその後の緑化、については別の情報源の記述が一致している例があった。「中国土壌 第14章 風積砂土 951p」 に”たとえば西遼河砂地ではもとの植被は繁茂していたが、18世紀以来、反動支配階級の乱墾乱伐によって人為的な沙漠を形成した。ムウス砂地とウランブフ砂地北部における沙漠の形成はいずれも不合理な開墾の結果である”という記述がある。一方、「分光反射特性による毛烏素沙植物群落の生育診断」(森本幸裕,國友淳子,滝川幸伸、平成9年度千葉大学環境リモートセンシング研究センター共同利用研究成果報告、課題(P9705)アジアの土地被覆データベース、1997)は、人為的沙漠化が進行してしまったムウス地域において進展している緑化事業に伴う、緑化状況のモニタリングのためのリモートセンシング手法の応用について述べている。

▼

灯台もと暗しだったか。有識者会議のホームページに「中国の環境研究文献集」というのがあった。少しばかり古くなってはいるが、土地や人口問題等、基本的なところは押さえてあるようだ。その中でいくつもの論文が人口の膨張と耕地の減少が暫くの間続き、間もなく中国が穀物輸入国となることを予想している。中国の穀物輸入量は、現在、国際間で流通する穀物量を上回ることが予想され、その結果、穀物価格の高騰を経て、日本の穀物輸入もしくは食料政策に大きな影響を与えることが考えられている。下図は世界の総収穫面積と一人あたり収穫面積の推移だ。1970年代以降、収穫面積が頭打ちになって、むしろ減少していることがわかる。もちろん人口は増えているから1990年代に入って、1950年代に比べて一人当り収穫面積が半分になっている。

で、この予想、おそらくは現実化する可能性の高い将来と、これまで、考えてきた環境パラメータとの関係から、どのような展開を引き出すことができるのか、というところが問題だ。「表土の価値賦与量とその健全性」というパラメータの価値だな。風が吹けば桶屋がもうかる、の類いで取りあえず考えると、中国の食料自給率が低下する->中国の穀物輸入量が大幅に拡大する->世界的な穀物の逼迫が起こる->日本の穀物自給の圧力が高まる、という流れの中で、これらが起こるタイミングを知りたい、という要求が高まる、ということが予想される。つまり、「拡大する中国の穀物輸入とこれに伴う、わが国の食料輸入に係わるリスク増大に対処するための、方策提言に資する」がこの環境パラメータの役どころか。

▼▼▼

千葉大のCEReSのページにCEReSが国内研究者との間で実施した共同研究結果のサマリーが掲載されている。共同研究の予算は限定されたものなので、小規模なものが多いのだが、国内研究者の動向が分かるので便利だ。この中には、やはり誰でも考えることは同じと見えて、中国東北部の土地利用について関連する研究が多い。

NIESにもLU/GEC(Land Use for Global Environmental Conservation)なるプロジェクトがあって、やはり中国の土地利用に関するサブプロジェクトが走っている。その成果の一つに中国北部・東北部地域の持続性可能診断用1-kmディジタル地図セットなるものが紹介されていて、方法は、自分が考えているものと近い。もっとも、この成果の場合、現在の耕地を対象として、その潜在的収量と実収量を比べて、実収量が潜在収量に満たないのはなぜか、という観点で構築されているので、将来の危険性という観点で調べようというのとは違う。一方、潜在的収量を、太陽放射、温度、降水量、土壌水分、土地利 用類型、灌漑、植物生理学因子、等から推定しようとしていること等は参考になるな。

どちらにしても現在の中国の土地利用については押さえておくべきだろう。よく参考文献に挙げられている「中国土地利用、中国科学出版社、1994」は手に入れたいのだが、版元のページにも見つからなかった(中国の出版物のindexがWebで見られるんだから、中国も変ったもんだ)。

▼▼▼

しばらく手を入れていなかった。例のline-by-line with line-mixing のペーパーの手直しと資源協会向けの原稿に係わっていたからだ。で、中国の土地利用については押さえておかねばと思っていても、基本文献が手に入りそうもない、という状況だったんだが、IIASAで「CHINA FOOD CD-ROM」なるものを出版していることが分かった。こいつは学術会議主催の”LUCC Symposium 2001”でIIASAのメンバーが発表した時に配ったパンフレットにあったものだ。

話しは変るが、このLUCCシンポなんだが東大の柴崎研が主に引っ張っている。IGBPのサブグループなんだが、内容が少し怪しい。LUCCシンポのメインの発表者が東アジアの経済学者だったり、ポスターの中身が?だったり、シンポのプロシーディングが図表なしのテキストばかりだったり、なんてところだ。

GISの日本の本拠なんて言われている柴崎研なんだが、どうも少し考えなきゃいけない。柴崎研の成果物を見てみると、Asia...Journalなんてのばかりで、普通の国際的な雑誌が見当たらないぞ。もっとも柴崎さんの親玉がタイ王室御用達の村井先生で、村井先生はもともと土木の方から来ているんだそうな。「Global Change Monitoring Using the NOAA

Global Vegetation Index and Geo-Information」(Shunji Murai,

ASIAN-PACIFIC REMOTE SENSING JOURNAL,1991)

を参考文献で取り寄せたんだが(UN ESCAPのジャーナルらしいんだが、Webでは見つからないんだな)、中身がちょいと??だぞ。

▼▼▼

さて、NDVIについては中国東北地方にとりかかる前に、北海道を対象にあれこれ解析してみて、ここから何が言えるのか少し考えることにした。まずは全体の年間の平均値と標準偏差のマップを作ってみた。二つを比べると都市域が判別できるのは当然として、高山域、ここでは大雪山系の植生の少ない地域が、平均値で低く、標準偏差で高い地域として分別できる。他には、石狩・空知の平野部分、十勝平野なんかが山地より平均値の低い地域、として分離できるようだ。

NDVIは国土地理院の提供するデータのうち、1999年と2000年の12ヶ月分を用いた。使用したNDVIはAVHRRのチャンネル1(ch1)とチャンネル2(ch2)のデジタル数から以下の式により与えられている。またその数値は256階調化されている。

NDVI=((ch2-ch1)/(ch2+ch1)+1)*100

雲の影響を排除するため、月別のNDVI値は各緯度経度点について、各月の最大値が与えられている。(ところで、NDVIの生データから必要部分を切り出すソフトも必要だ)

で、問題は、中国東北部のNDVI値から、そこの植生の種類(少なくとも耕地かどうか)と穀物の場合の収穫量が推定できるようにするための、手がかりが得られるかどうかだ。そこで、たぶん一様な植生が土地を被覆していると思われるエリアを選んで、その特徴を抽出することにする(多分なんてアバウトな言い方だが、ミクセルの話しもあるので、後でまた考えることにする)。

一つの手がかりは、NDVIの頻度分布の月変化だ。北海道全域の月別NDVIの頻度分布を作ってみると、5月に分布中心が一気に移動して、そのまま秋まであまり変らない、という特徴がみえる。まあ、これは北海道では、5月頃に一斉に新緑になる、ということがあるので、感覚的には、納得できることだ。そこで、増毛、羊蹄山周辺、大雪などの山地、十勝、空知などの耕作地、釧路、天塩などの草地(本当はどうか確認していないんだが)、それに比較のために札幌地域を選んで、月別の平均値の変化を見てみた。変化をどう表すかは、少し悩んだが、平均値と平均値の月別変化速度でホドグラフにしてみた。

図1 月別NDVIの2000年の平均値と設定エリア 図2 設定エリアの月別NDVI平均値とその月毎の変化のホドグラフ

すると、山地の地域はどれも1月から4月まで変化がなくて、5月に一気に最大の+側の変化を見せるのに対し、耕作地では、4月から変化が始まって5月6月と続く、というような傾向を見せた。十勝は普通、畑地が多くて、空知は水田が多い、というのが一般常識だが、NDVIのホドグラフの違いはあると言えばある、という程度だ。年別の変動を考えるとどうなるかは、よく分からんだろうとは思うが、ついでに新潟の水田地帯で同じ処理をすると、これが空知と同じ格好を示す。

だから、・・・だ。と言いたいところだが、大抵の場合、そうはうまくいかない、というのが経験だな。じゃ、他の年ではどうか、と調べたら、やはり少しあるいは大きく違う。山地の5月の変化が別の年には5月から6月にかけて起きているのだ。つまり、4、5月の天候があまり順調でなくて植生が5月にはまだ十分に生育しなかったようなのだ。この傾向は耕地にも見られる。つまり、個々の地域の特徴はあるのだが、その年の全体の気候の変化にも、個々の特性が影響されて、地域あるいは植生の特徴が、明瞭にこれだ、と言い切れない。特に、耕地である十勝と空知の違いを明瞭に示すには、単年の平均値のホドグラフでは困難なのだ。

他には、選択した地域の一様性の問題がある。基本的には、完全に一様な地表面なんてものはないのだから、一様性が高い、という観点で決定すべきだろう。では、一様性が高い、というのは、どういうことになるんだろうか。個々の植生まで話を持っていくと、無限連鎖に陥るような気がするな。一様性を測定するためにどのようなスケールをもってきても、地表面には必ず非一様なものが存在するからだな。

だから、例えばNDVI値の一様性、なんてものを使えばよいのかも知れない。dNDVI/dxみたいなものを作ってある閾値で切り分けるなんて方法だな。例えば、空知と増毛の山地の間に明瞭な平均値の差が見られるようにだ。

▼▼▼p.s. 冬期のNDVIの減少傾向(2003/12/12)

上のグラフを作って大分にたってNPPを計算して、その結果を眺めているところだが、冬のNPPをどう考えるかの問題が出てきた。NPPは降水量と日射量の関数なので気温に関わらず、冬期でも0にはならない。穀物を含む草本の場合は、枯れてしまうので話は簡単なのだが、木本の場合、呼吸をしていると考えてよいのだろうか、という問題だ。シベリア内陸のカラマツの場合には厳冬期に備えて落葉する落葉針葉樹であるので、これも話がわかりやすいのだが、常緑針葉樹は冬に呼吸しているのだろうか。

緯度40〜50帯のNDVIの月変化をみると、12月から3月にかけて極小に向かって徐々に減少している傾向が見られる。NDVIの元となったAVHRRセンサの安定度が必ずしも良好ではない、という結果があるので、別の年のNDVIの変化をみたら、下図のように同様な傾向を持っていることがわかった。

問題は、この傾向が何によるかなのだが、NDVIが100以下とはなっていないので、わずかであっても、NDVIの変化はクロロフィルの吸収の変化とみなすことができる。断片的な情報によれば、低温により炭酸同化回路が機能しなくなると、入射光による余剰の活性酸素が発生するのだという。クロロフィルの冬期の減少が常緑針葉樹がより黒くなることだと推測はできても、実際のところ、この針葉樹が呼吸しているかどうかは不明だ。

早くも2002年になってしまった。暮れに見つけて注文しておいた「CHINA FOOD」(Gerhard K.Heilig, IIASA, LUC Project)が早々に到着した。あれこれデータを集めて将来の中国が人民を食わせていけるかどうかを予想した論文だな。あれこれとデータが集まっていて便利だ。

結論を言うと、人口が増えて15億人位になっても食っていけるだろう、との話しだ。だが、もちろん仮定があって、東北部の耕地として利用可能だがまだ十分利用されていない土地を開発すれば、との条件付きだ。東北部がキーになるのは誰でもそう思っているだろうから、妥当な結論だろう。だが、この未利用土地の推定というのも、IIASAのChina AEZモデルに頼った結果だから、数値的にはそれなりのものだ。

全体的には、経済学者らしい著者が書いたらしく、結論までのもって行き方が乱暴だし、最後にはよく説明されていないモデルを根拠にしているな。この前のLUCCシンポの時の経済学者の言い分と同じだ。ヨーロッパ人の書いたものらしく、自分の知らない、例えば生態学なんぞには全く触れない、というように考えが機械的だし、人のデータをつまみ食いしながら、思い込みの結論を出し、自分もわからないがもっともらしく思えるから他人もそうだろう、と考えたモデルを最後に持って来る、というのは感心しないぞ。逆に良心的な学者の書いた戦前の日本のレポートを調べたら、良い結果が得られるかも知れないな。

▼▼▼

陝西省にあり、西安を中心とする関中は渭河の恵みにより豊かである。渭河の北からの流れは黄土高原を流域とし、運ばれた黄土の沖積土により、古くからの灌漑施設を伴って肥沃な渭河平原を形成している。のであるが、肥沃な土地、つまりは肥沃度とは一体なんなんだ。

農水省に、関連研究部門の成果をまとめた「農林水産研究文献解題」なるページがある。この中の「作付け方式・作付体系編」の記述が肥沃度でサーチしたらひっかかたんだが、肥沃度は作物が沢山とれる度合い、程度の定義でしかないようだ。

この中に畑作の現況として、「以上のように,普通畑作と露地野菜,露地野菜単独による作付体系が多く,輪作を守っている農家は少ない。また,露地野菜,普通畑作物の連作も増加し,収量が不安定になった。一方,時系列的にみた土地利用率が著しく低下し,有機物の不足により,地力の低下が問題になりつつある」という記述がある。化学肥料だけでは、連作による地力の低下を防ぐことが困難、だとか、輪作が重要だとか、の記述もあって、なるほど、肥沃な土地と作物の関係というのは、「連作は障害が起きるので輪作が必要であり、化学肥料はよく効くが、そのうち地力が低下するんだな」なんてことを考えていたんだが。

だが、日本以外ではそうでないことも多いようなんだな。同じ記述の中に米国のプレーリー土における70年に及ぶトウモロコシ栽培についての話しがあった。驚くべきことに(日本の常識からすれば、なんだが、米国ではこれが常識なんだろうが)肥料なしの70年の連作でもトウモロコシが定常的に収穫され続けている事実がある。で、連作しないで牧草などとの輪作を行えば、さらに収量が上がること、肥料を施せばさらに収量が上がるが、収量の増大比率は、収量の絶対値はもちろん施肥したものより小さいものの、輪作の方が高いこと、などが述べられている。また、トウモロコシについては連作してもあまり収量に減少がないことなんてことも言及されている。

とすると、中国の黄土の沖積土地帯では、灌漑さえすれば、伝統的な施肥あるいは輪作によるだけでも多くの収穫が得られると言うことだな。さらに適切な施肥管理を行えば、収量はさらに増大する、というわけだ。そうすると、バングラなんぞで言われている、いわゆる緑の革命後に、多肥によっても最初の収穫量が維持できなくなる、というのは、施肥の管理や土地の物理的な管理が不十分なため、つまりエネルギー投入が不十分なため、なんだろうか。

ここんところでもう少し話しを整理する必要がありそうだな。

▼▼▼

「中国土壌」(南京土壌研究所編、川瀬金次郎訳、博友社)という浩瀚な書籍がある。中国の土壌の全てを述べたものだ。文化大革命を経て改革開放路線の始まった1980年に刊行されている。ここに、肥沃度とは何か、どのようにすれば肥沃となるのか、そもそも、土壌とは何かが詳細に解説されている。t土地の肥沃さについて、わかりやすい例として、あの「大寨に学べ」とされた大寨に作られた安定多収の「海綿土」土壌があげられている。本書は海綿土について述べる、「土壌体の構成が良好で膨軟な表土層が厚い」、「構造性が良く水を蓄え湿度を保つ」、「調和能力が強く、養分を適時に供給する」。つまり作物からみて、地表が乾いていても地中には水分が貯えられており、根を延ばしやすく、養分を吸収しようとした時にいつでも供給される、土壌であり、一見、必要のない有機物を分解し無機物と変え、物理的な構造を保持する微生物が安定して存在する土壌が肥沃な土地であるわけだ。だから黄土が堆積するだけではなく、黄土の表層にあった肥沃な土壌が黄河により運ばれて堆積することで、肥沃な土地ができるわけだ。

「土地の地理学」(松井健、近藤鳴雄、朝倉書店、1992)には、「長江デルタの水田地帯」のタイトルで1980年に筆者が上海、蘇州、無錫、南京を視察した文章がある。この中では、「中国土壌」の記述が示す通りの肥沃な大地における三毛作の見聞が述べられている。だが、「中国年鑑2001」(中国研究所編、創土社、2001)にあるように、そして「LU/GECプロジェクト報告書」(V〜VII、大坪国順編、地球環境センター、国立環境研究所、2001)に詳察されているように、今や長江デルタは中国最大の工業、経済発展地域になってしまった。

▼▼▼

p.s. ところで、土壌学と言えば、「最新土壌学」(久馬一剛、朝倉書店、1997)あたりが標準的教科書と思われる。「世界の土壌」(E.M. Bridges、永塚鎮男、漆原和子、訳、古今書院、1990)は原著が1978年だから古典と言ってよいだろう。近年の環境問題に対応して「土の世界」(土の世界編集グループ、朝倉書店、1990)があるが関係者の「とにかく警告しておきたい」という気持ちが現れている。だが、どれも、現場のデータと経験に裏打ちされた「中国土壌」ほどの厚みはないように思われる。(2002/3/14)

▼

中国の将来を予測する上で、中国の耕地の侵食あるいは、劣化は進んでいるのかどうか、が常に問題となる。例のIIASAの結論では、土地の劣化は進んでいない、としているのだが、鵜呑みにするわけには行かない。

中国の土地の劣化については「shifting ground」(Peter H. Lindert, The MIT Press, 2000)なる書籍がある。結論として中国の土地の劣化はない、としているのだが、議論が拙劣だ。第一に中国とインドネシアの話を一緒にしているところが杜撰という他ない。一体、中国とインドネシアの間にどのような関連があるというのだろうか。強いてあげれば、米国人からみた発展途上国、という概念があるので、一括りにしたとしか考えられない。

その思い込みの強引さは、本文のあちこちに見られる。例えば、「中国の耕地面積の変化は土地の劣化に関連しない、なぜなら、耕地面積は経済活動に関連するものであり、耕地からの利益がなければ土地は耕地として利用されない」というような記述がある。これは、過去の中国においては、耕地には党からの割り当てがあって、必ず国家に収穫を提出しなければならなかった(勿論、政府価格で買い上げ、という形式なのだが)、という歴史的な事実を全く無視したものだ。1930年代、50年代、80年代にそれぞれ、取得された表土中の有機物、N、P、K量とPhの経年変化から、土地の劣化の度合いを調べる、という手法も憤飯ものだ。第一、各省毎に解析しているのだが、1930年代の耕地からのサンプルが100万ヘクタールあたり2〜15個のデータ数、という省が殆どなのだ。なおかつ、50年代、80年代のサンプル地点とは全く異なる。耕地というものの物理化学的性質は、耕作過程や作物により変化するということも無視していれば、データの質、についても考えられない程のアバウトさだ。

この本を書いたのは米国カリフォルニア、デービス校の経済学の教授なんだが、経済学者、おまけに米国人、というのが如何に自分の都合だけでものを考えているのかが分かる。「中国土壌」の記述の誠実さや丁寧さに比べれば、いや比較する以前のゴミのような書籍なんだが、問題なのは、自分の考えが正しいとして、アングロサクソン以外の国に押し付けてくるところなんだな。

▼▼▼

昨日(2/26)のことなんだが、農業環境技術研究所で開催された「第6回衛星データの農業利用研究会−農業分野における衛星データの流通と利用に関する研究会−」に行ってきた。各県の農業試験場の人を呼んで農環研の立場をアピールしよう、というのが本音なのだが、衛星データ利用を現場から見たらどうなるか、がよく分かって興味深い会合だった。

この中で、「広島での事例−荒廃農地の把握−」(上原由子、谷本俊明、広島県立農業技術センター)としてSPOTデータとGISを用いて放棄された農地の検出について発表があった。SPOTのBand2(red: 0.61~0.68 micro-m)と(ir: 0.79~0.89 micro-m)からNDVIを計算して、荒地と水田、大豆、そば等の耕作地について、4月から12月にかけて月毎のNDVIの変化を求めている。彼等は現地で確認した結果を踏まえて、耕地の利用形態により、荒地ではNDVIが7月に最大となる山型の変化をすること、水稲では、5〜6月の湛水時期、大豆では6月の播種時期にNDVIが小さく、その後7〜8月にかけて最大値に達する傾向にあることを述べた。また飼料作物では刈り取り時に一時的にNDVIが低下することも見い出した。

これら、耕地の利用形態や作物の栽培過程においてNDVIが特徴的な変化を示すことは、容易に推定できるものの、彼等の結果は、現地観測を通じて一対一の対応関係があることを明らかにしている点で有用な情報だ。その他にもRADARSATで水田面積を見積もる話しもあった。

また、農林水産衛星画像データベースシステム(SIDaB)なるデータベースが公開されていて、GMS(1997年4月から)、DMSP(OLSが1992年4月から、SSMIが2000年9月から)、NOAA(1993年8月から)のデータがアーカイブされている。NOAAデータは石垣島、タイのAITの受信データも含まれているので、観測範囲がかなり広い。これらのデータは農学情報資源システム(AGROPEDIA)からたどることができる。

▼▼▼

中国の穀物問題の論争の元になった本だから、ちゃんと読まねばいけない、というので、読んでみた。「だれが中国を養うのか」(Lester R. Brown、今村奈良臣、ダイヤモンド社、1995)だ。彼は「日本、韓国が歩んだ道、すなわち、農業セクターから工業セクターに労働力が流れて、兼業農家の出現や農地放棄が起こる、を中国が歩み始めている。その時、人類の食糧は十分でなくなる」と言っているのである。十分に理解できる。中国政府がこれに反論したのもまた理解できる。第一、「Who will feed china」なんてタイトルは中国人を犬のように見ている、という感じがしないでもない。中国人、犬、という単語がならぶと、上海租界のレストランで「中国人と犬、入るべからず」と張り紙してあった、という話しをすぐに思い出すな。例のIIASAの結論では、「ブラウンの結果は実際より少ない耕地面積を基にして計算しているので中国は自国民を養えないとしている」ところが間違っている、と言っているのだが、ブラウンの論点が別にあることは明らかだ。

中国の食料問題については多数の論文があるが、「中国の食糧需給の見通しと農業開発政策への提言」(国際協力銀行リサーチぺーパー、海外経済協力基金、1995)は、中国の研究者も取り入れて議論をしている点で、より信頼性が高い。しかし、収集したデータの質に問題がある、例えば、耕地面積については、ブラウンと同じく、現在、中国が発表している耕地面積13,004万haよりかなり小さい9,510万haという値を使っている。一方、この研究では、各省について分析を加えるとともに、省間の輸送についても考慮してあって、モデル的にはよく考えられていると思われる。この研究結果もブラウンと同じく、中国は将来、食糧輸入大国となるであろうことを予測している。中国の関係者もこの研究に協力しているので、この結果を容認していることになる。

手っ取り早く、中国が食糧輸入大国になるかどうか、の結論が欲しい、という分には、「中国食糧輸入大国論を検証する」(佐伯尚美、”農村と都市を結ぶ”Vol.45、No.11、1995)が考察を与えている。すなわち、「現在の経済成長、経済政策が続く限り、中国の農業生産とくに食糧生産が減産に転じるであろう」とし、現在の世界の食糧需給が過剰基調で推移していることをふまえた上で「R.ブラウンの功績は、世界食糧需給見通しの長期と短期のギャップを、中国という具体的な国を取り上げることで埋めてみせた点にある」と述べている。

ところで、中国の耕地面積の数値が最新の公式統計で従前に比べ大きくなった点については、中国年鑑2001(304p)に興味深い記述がある。省別にみて、耕地面積の従来との数値との差が最も大きかったのが、貴州省で2.66倍もあった、という部分だ。ちなみに貴州省は中国の中でもっともGNPの低い省であり、地形的にみても市場との関係からみても大規模農業に不向きの土地である。同じく差の大きい省が雲南、海南、広西、チベット、寧夏、峡西、と続く。GDPの低い省ほど重点的に耕地拡大に投資した、と考えられなくもないが、現在各省が競って工業化を進めてより豊かになろうとしている状況を考えれば、農地への重点的な投資があったとするのは、不自然なように思える。深読みすれば、貧乏な省では、食糧の供出が強制されていた時は、耕地を少なめに申告し、食糧生産が自由になった後、補助(例えば退耕環林、に伴う食糧支給)が始まって、耕地を多めに申告するようになった、と考えられなくもない。GNPと差のグラフを作れば、もっとはっきりするだろう。だから、IIASAの結果のように「耕地は、ブラウンの間違った見積もりより多いので、食糧増産は十分可能だ」という脳天気な話にはならない、と思われる。IIASAの筆者は経済学者なのに農民の経済的行動を無視しているのだ。

労働力の移動について、まさしく日本に起きたことが中国で起きている。「中国における出稼ぎ労働者子弟の教育問題」(阿古智子、霞山会調査出版部”東亜”、2001年9月号)において、中国13省市で実施した定点観測の結果、この2年間で出稼ぎ労働者は2.4%増え、調査地域人口の23.3%を占めるようになったという。1980年代の半ば、農村における家族請負経営制度が広まって食糧生産が飛躍的な延びを遂げた後、農村戸籍による規制の下ではあるが、農村労働力の流動化が促進されるようになった。その後1989年に「国務院弁公庁による厳格に農民の出稼ぎを規制することに関する緊急通知」等、流動人口の大きさに驚いた当局による管理強化がなされたものの、結局1997年に国務院の「小城鎮戸籍官吏制度改革試点方案」と「農村戸籍管理制度の改善に関する意見」の認可によって、農村戸籍保持者が一定条件のもと、都市戸籍を取得できるようになった。すなわち、農村の土地を放棄する農民の増加と政府による容認である。

中国のWTO加盟はR.ブラウンの予測の方向に中国の動きを加速することになると思われる。「中国のWTO加盟−グローバル・エコノミーとの共生を目指して−」(山澤逸平、今井健一編、アジア経済研究所、IDE TOPIC Report 2001.3)はWTOの加盟後、米国の農業は「対中輸出増によって利益を受ける」、中国の農業については、「土地集約型農産物に優位性のない地域は打撃を受ける」つまり、小規模の田畑でつくる米国の穀物より高い穀物類や油脂作物はダメになり、「労働集約型農業に優位性を有する地域は利益を受ける」、つまり野菜は日本に輸出できる、と述べている。しかも穀物輸入に伴って、福建、広東、上海、山東、天津、浙江、北京の農業は、輸入急増による調整コスト(農業への補助金)が大で、輸出拡大による便益も大であるとする推定結果を出している。この推定は長江デルタ地帯の穀物生産が低下することを述べるものだ。しかし工業地帯の人件費の上昇と日本の野菜価格の関係、等を考えると、野菜を輸出することで農業が継続するかどうかは、疑問ではないのか。

さらに話しを押し進めると、中国の食糧輸入の増大要求に対して、米国が応えられるか、という話になってしまう。「アメリカ土壌侵食問題の諸相」(木村康二、農林統計協会、2000)は、米国がどれだけの生産力があるか、というような話はしていないが、米国の農業者が、自作農、小作農、という耕作者という立場から、自作しながら他の資金を導入して小作の土地を拡大し続ける、商業的農業者に変貌していること、を述べる。また、商業的あるいは工業的立場で行う農業経営は、保守的農業者に比較して、土壌侵食問題に関してはより土地収奪的になることに注意している。1970年代の穀物輸出拡大期と土壌侵食問題の惹起、80年代以降の化学肥料と農薬の投入量頭打ち、を考慮すると、米国の穀物輸出量を飛躍的に増加できるとは楽観視できないようだ。

ついでに日本の話を探してみると、「農業におけるライフサイクルアセスメント」(農林省農業環境技術研究所編、養賢堂、2000)がある。肉牛生産における飼料事情など、奇怪といってよい。肉牛は9ヶ月齢の育成牛(体重およそ270kg)を導入してこれを27ヶ月齢(体重およそ700kgまで)肥育して出荷するという。これに要するエネルギー量が6076Mcal/yであるとしている。灯油1klあたり8900Mcalとし、肥育牛の体重の半分が肉になるとすると(実際の枝肉歩留まりは70%というところらしい。これが豚だと枝肉歩留まりが75%もある。)、牛肉1kgあたり約1lの灯油が消費される勘定になる。とんでもない量だな。肉牛用の配合飼料は700〜800円/20kg袋位の値段で、牛はこれを3400kg/y強食べると言うんだから、消費エネルギーの殆どが輸入の濃厚飼料に生産と輸送エネルギーが占めるのも当然だ。ところで稲作にしても、農業機械そのものの製造エネルギーを除き、省力化のために稲刈り後の乾燥に最もエネルギーが投入され、最終的に293灯油リットル/ha なんて数字が出ている。haあたり5.3tの収穫があるとすれば、55ml/kg の使用量だな。割と少ない感じもする。

▼▼▼

▼ p.s.(2002/4/23) 世界の食糧問題に対しては、中国側の意見もある。「中国富力、2000〜2001年版」(株式会社 綜研、かんき出版、p29-31, 2000)において、国家計画委員会発展研究所副所長 馬暁河は「21世紀中国の食糧問題」の中で、飼料用穀物不足により食糧需給差が拡大する方向にあることを認めている。一方、需給差は拡大するが、2030年の食糧不足分は人口予測の最上限値を用いても6330万t(現在の世界の穀物市場の総貿易量は約2億tである)で、国内食糧自給率は90%を維持でき、中国の食糧問題が世界食糧の安全を脅かすことにはならない、としている。則ち、中国の食糧は不足しており、輸入が今後も拡大することは認めるものの、輸入量は国際的に影響のない範囲に限定されると主張している。また、中国の食糧輸入が国際穀物市場に大きな影響を与えることはない、とする根拠として、2030年の食糧生産量が1995年に比べて42%伸びると予測するからだとしている。

著者はこの伸びが、現在ある耕地の多作化を進めること、沙漠を農地に改造すること、中低生産量農地を収量を増大させること、灌漑面積を増大させること、で達成できるとしているが、希望的観測ではないとする理由がこの論文では必ずしも明らかでない。むしろ著者が達成できる理由として最初に挙げている「政府が生産と輸出入政策上、国内食糧生産を強力に支持している」、「国内食糧市場体系は、改革を通してたえず完全化され、価格弾性は(ママ)食糧生産量の成長に対する促進作用はさらに強くなる」、「中国の食糧生産には巨大な潜在力が潜んでおり、資本、技術、労働投入、政策、制度のなどの条件が整えれば(ママ)、これらの潜在力は現実になる」、の三つの理由が”やるからできる”と言う中国社会主義の政治的な宣言に等しく、また中国の食糧輸入が国際的な問題となることを示唆している、と考えた方が現実に近く、かつ著者の真意なのではないだろうか。というのも、筆者はこれに続けて、「(現在とは)異なる国際環境条件下にある国民の食糧安全と食品保証の問題をも考えなければならない」として、主要食糧輸出国が中国に対する貿易を禁止する、あるいは国際食糧市場の供給能力が縮小した場合の食糧安全保証について言及しており、食糧輸入が将来にわたって確実に確保できるとは中国自身が考えていない状況の中で、国際的な協調関係を保持しながら、中国の食糧輸入を安定に継続・拡大するという、困難かつ微妙な進路を中国がとることを認めているからである。

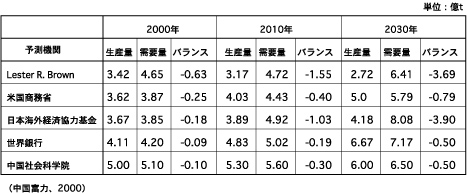

下表は、同じく「中国富力、2000〜2001年版」(株式会社 綜研、かんき出版、p15-18, 2000)において、中国社会科学院計量経済・技術経済研究所所長 汪同三が「21世紀中国が直面する挑戦とチャンス」の中で示した、中国食糧需給バランスについての予測である。

著者はこの論文の中で、中国の農業が21世紀には次のような基本的障害にぶつかることになるとして、一人あたりの農業資源が引き続き減少傾向にあって食糧需給矛盾がさらに厳しくなること、農村の過剰労働力を移転させ農業労働生産効率を向上させることが最も根本的でかつ最も解決し難い問題であること、中国の工業化の過程で工業と農業の発展関係の協調はますます困難になること、中国農村の地域間格差が大きくかつ短期間で縮小することが難しいこと、を挙げている。しかし一方で、上記の表について、”全体的に見れば、21世紀中国食糧の輸入は需要の10%を超えることなく、今後の中国は人々を満足させられる食糧安定係数を保っている”と簡単かつ楽観的に述べるのみである。

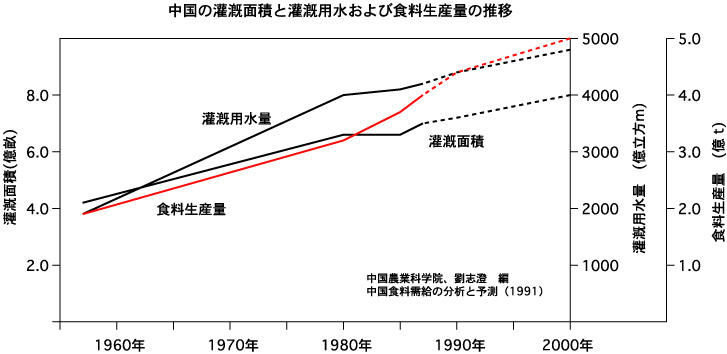

▼ p.s.(2002/6/17) データとしては少し古くなるが、「中国食料需給の分析と予測−中国農業科学院−」(劉志澄編、今村奈良臣監修、農文協、1991)がある。本書は、共産党中央書記局農村政策研究室と国務院農村発展研究センターの委託プロジェクトが元となっているから、中国政府の公式的見解が述べられているとみてよいであろう。ただし訳者もはしがきに述べているように需給の予測は詳しく行っているものの、その需給ギャップをどう埋めるかについては言及されておらず、いわば、努力が必要であると述べているに過ぎない。下図は本書の中で示された灌漑面積と灌漑用水の推移であるが、他に類を見ないので正確な数値とは言えないまでも参考になる。例えば本書では、1987年現在、灌漑面積は7.0億畝(ムー)で未灌漑耕地が8億畝あるとしている。この合計の15億畝は1.0億haに等しいから、中国政府が以前に述べていた耕地面積に等しい。また、2000年の食料生産量は46,251万t(中国年鑑2001)と発表されているので、本書の食料生産量の予測も概ね正確と言えるだろう。

ただし、食料生産量の予測値と現実の値がおよそ一致したと同じことが灌漑面積と灌漑用水量について起きているかどうかは、わからない。

▼ p.s.(2002/5/8)

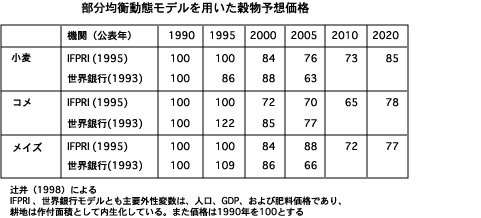

世界の食糧需給バランスについて多くの機関が予測を提出していることは上記に述べたが、その予測がどのように行われたかについては明らかでなかった。「世界のコメ食糧需給とアジア農業のあり方」(辻井博、国際高等研究所公開セミナー:アジアの食糧生産と環境問題、1998年7月11日)において著者は、世界銀行(1993)、FAO(1993)、USDA(1994)、IFPRI(International Food Policy Research Institure,1995)、L.ブラウン(1994)、OECD(1996)等の各予測モデルについてその前提条件を説明している。予測モデルは採用している方法論により2つに別れる。穀物の価格という観点を取り入れて、常に需要と供給が均衡すると考える需給均衡モデルを用いる方式と、需要と供給を別個に予測する方式である。需給均衡モデルは基本的に両者が均衡するから、需給バランスが大きく崩れることはないし、価格も安定する方向を示す。下表に示すように均衡モデルを用いた穀物価格予想結果によれば、需給はバランスし穀物価格は下落する。

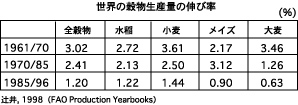

確かに1995年以来、各穀物の価格は実際に下落している。しかし、過去に穀物価格が天候不順や各国の政治的混乱により乱高下した事実を考慮すると、現在の価格下落傾向は、単に安定した気象による豊作が続いたため、とも言える。ここで疑問に思われるのは、資源の限界による食糧不足が生ずるかどうか、という問題に答えるために、穀物価格を媒介とした需要と供給が常に均衡に向かうメカニズムを組み込んだモデルを使うという点だ。つまり買えるものがなくなってきているのにドルのやりとりでなんとかなる、というのは考え方が基本的に倒錯しているのではないだろうか。こういうと、技術的発展が将来を救う、という話がすぐに出るのだが、下表のように、近年の穀物生産量の伸びを見るとそれもあまり期待できそうもない。農業技術進歩の希望の星だった「緑の革命」はどうも底がわれてきたようなのであてにならない。つまり結局は需給が逼迫すると言える。これはわが農水省も同じ意見だな。

▼ p.s.(2002/4/3) 世界の食糧問題に対しては、現実を無視したような論文もある「統合モデルGRAPEによる超長期シミュレーション−土地利用変化および食糧需給に関する考察」(八木田浩史、黒沢厚志、周緯生、柳沢幸雄、資源と環境、7、4、1998)。モデルによる計算の結果、人口増加に伴う食糧需要増加に対応するため、2100年における全世界の耕地面積は2000年時点の2.5倍になる、とする結論を得ている。これも価格を媒介として、需給の均衡点を求めるモデルを用いているのだが、一体、何を考えているのだと言いたい。

▼ p.s.(2002/5/7)「重要性を増す中国の食料問題」(東京三菱レビュー、1997年6月)なんてのもある。急には食糧不足という事態にはならないだろうが、その可能性は否定できない、というあいまいな結論だ。

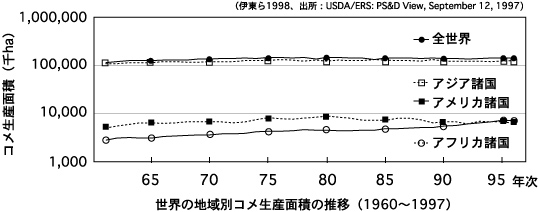

▼ 上記の世界の穀物生産量の伸び率の表を元に、将来の穀物需給に対してネガティブな意見を示したが、同じ結果を全く正反対に捉えている例もある。「1998(平成10)年版食糧白書 変貌する世界のコメ経済」(伊東正一、大田克洋、食料・農業政策研究センター、1998)においては米について”ただ、価格が上昇した1994年以降は単年度だけで1994年が2.5%、1995年が1.9%、1996年が同じく1.9%、そして1997年が0.8%という驚くほどの伸びを示している(同書23〜24p)”と述べている。殆ど全ての情報ソースを”USDA/ERS:PS&D View”に依っている著者の論拠は経済学者らしく薄弱であるが、現実に穀物価格が低迷している状況(世界穀物統計)については正確に報告している。その結果、米の潜在生産力は十分に余裕があって、世界の食料需給は問題がないのだという結論を出している。

だが図に示すように、米の生産面積の増加は僅かであり、物理的限界がいつかは到来するであろうことは否定できないだろう。

▼ p.s.(2002/5/21)

ところで一般均衡モデル(general equilibrium model)の話しなんだが、一般均衡理論というのは、簡単に言えば、経済に存在するさまざまな財の市場間の相互依存関係を重視して、市場システム全体の姿を明らかにしようとする考え方なんだという。全ての市場で、同時に需要と供給がバランスする状態が均衡状態であり、かつこの均衡解の存在が証明されている。1970

年代に入って、一般均衡解を実際に計算するため「不動点アルゴリズム」と呼ばれる実用性の高いアルゴリズムが考案され、CGE(計算可能な一般均衡)モデルとして広く応用されるようになったという。

「応用一般均衡モデルの基礎と応用」(川崎研一、日本評論社、1990)は数学出身で経済学者になった著者がこのモデルの実際の適用例について述べたものだ。APEC貿易自由化の経済効果や、規制改革の経済効果等を例に、均衡している状態にある市場という場について、ある変数に対してインパクトを与えてその度合いがどの程度、他の変数に影響を与えるかについて述べている。基本的に全てのパラメータについては、測定あるいは理論をベースに推定したものを用いているから、著者の述べている通り、ある期間の間均衡している場についてパラメータを変えた時の影響を評価する、というのが基本だ。だから、モデルの各メンバーが経済的に最適な活動を行うという仮定に立った温和な変化についてのみ有効であり、APEC貿易自由化が経済にプラスの影響を与えることは推定できても、1997年以降の投機筋の市場操作が原因として起こったアジア経済危機については明確な説明ができないのだ。当然のことながら資源の枯渇に係わる中国の食料問題に対して、これら経済モデルが的確な解答を与えることなどできはしないのだ。つけ加えれば作付け面積をモデルの中で内生化する、つまり需要があれば幾らでも増やすことができる、なんてことをしても経済学者は何の不都合も感じないらしい。この本を読むと経済学者というのはそういうものだ、ということが実感できる。

▼ p.s.(2002/6/3)

中国の食料問題に係わる議論はまだまだ続く。「10億人を養う−詳説・中国の食料生産」(シルヴァン ウィットワー著、阪本楠彦監訳、農山漁村文化協会、1989)というのを見つけた。著者はミシガン州立大学農業試験所名誉所長だというんだが、米国人はどうも胡散臭いのが多い。この本も殆どは中国在住の研究者が頼まれてついでに書いた記事が殆どで、著者が書いた部分は、野菜について、ハクサイについて、害虫について等、どれも通り一遍のものに過ぎない。家禽の章では、北京ダックの有名店(全聚徳北京ダック店である。日本にもこの店と提携している北京ダッグの専門店があって、全紅華というらしい。原宿、神宮前3丁目、明治通りTEL:3405-8602、オー・バカナルの前のバイリンガルビル2F)の写真が掲載されていたり、”アメリカ人のみた中国農業”の章では、中国の造林は大成功であった(463p)、として挙げてある写真がどこかの畑の防風林(しかも植樹したてと思われる若木!)だったりで、後ろ扉にある「・・・全地球的な飢餓問題を解決するために中国人がなしとげつつある農業の長足の進歩とその貢献に関心を持っているすべての人達にとっても、大変読みやすいものになっている。国連開発機構」というのは一体何なのだろうか、と思われる。

ただし、ただ一つ興味深い事実が述べられている。中国が国際イネ研究所(IRRI)に先がけて50年代末から60年代の始めに、矮性水稲の多収穫品種を作り上げていた、という事実を述べている点だ(11章 イネの奇跡、155p)。かっての中国のコメ収穫量の増大が多収量品種と肥料の大量投入によって実現されていたとすると、1985年以降には食料生産水準が以前の最高水準に戻っていない(13p、訳者註)、ことは、穀物生産が物理的限界に突き当たっている可能性を示している。

▼ p.s.(2002/6/10)

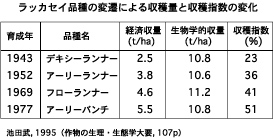

上記の話を裏付けるデータもある。近年の作物の収穫量(経済収量)の増加は作物の収穫対象器官(種子等)の作物の純生産量(生物学的収量)に対する比である収穫指数の増加である、とする結果である「作物の生理・生態学大要(107-108pp)」(池田武編、養賢堂、1995)。下図は落花生についてのデータである。

とすれば、光合成を行う葉の比率を極端に下げることはできないし、根や茎をなくすることはできないから、収穫指数の増加には限度があるという結論が導かれる。

中国の耕地の状態が実際のところどうか、というのは簡単なようでなかなか奥深い問題のようだ。人民日報(日文版)は2000年7月5日付けで「中国初の土地資源全体調査の結果発表」の記事を掲載した。中国政府は、この調査の結果、1996年10月1日現在の耕地面積は13,004万haであるとした。これは従来の公式統計数字より37%も多い(ところで1畝:ムー= 0.0667 ha)。

また、記事では、傾斜が25度を超えている耕地が607万haもあり、かつ、西部地域にその76.5%がある、としている。耕地全体では、1億3千万haあるとしているから、その4.7%にあたる。だが傾斜25度というのは、崖に近い耕地である。「中国土壌」の第I編、第11章、黄土地区の水・土壌の流出とその防止・管理、226pに、「1〜3度の傾斜面では大形トラクターに合うことを基準とし...15〜25度の斜面では小型トラクターに合うことを基準とし、農地の幅は一般に約10m、もっとも広くても20m以下、もっとも狭くても6〜7m以上にし、あぜ道の高さは3〜4mが適当である」という、斜面における段畑の造成についての記述がある。逆に言えば、大形トラクターが使えるのはせいぜい3度の傾斜面までに限定される、ということを言っている。

一般的に言って、傾斜の急な耕地の保全が困難であることは容易に想像できる。中国政府は西部の生態系整備の一環として、傾斜地の農地を林や草地に戻す「退耕還林還草」事業が計画されている(中国年鑑2001)。中国はこの事業を今後数年間から数十年間かけて実行する計画であるが、2000年には雲南、四川、陜西、甘粛等で試験的に農地34.3万haを元の状態に戻すこととしている。中国政府は、この事業に伴う、農家の損失に対して穀物と現金の補助を行うことになっている。また、「林」といっても、「中国における森林保護・造成の動向」(栗栖祐子、農林金融2001・7)にあるように、中国の場合には、果樹、茶、薬用樹等が含まれている。また、中国の森林面積は1億5900万haで国土面積の16.6%を占めるが、森林1ha当たりの蓄積量はわが国の半分程度であることも注意すべきであろう。つまり、森林、といっても住民がいたり、林間に作物があったりと、生態的に不安定な場合がある、ということだ。

前回、耕地面積の従来との数値との差が最も大きかったのが、貴州省で2.66倍もあったということから、この問題は単純な話しではないとした。全耕地の内、西部地区の耕地は28.4%であると発表されたが鵜呑みにできない。

上図は、地区別の1人あたりのGDPであり、下図は、今回報告された耕地面積を従来の公式統計数字で割ったものを各地区の1人あたりのGDPと比較したものだ。貴州省を筆頭として、明らかにGDPの低い西部地区の倍率が高い。今回の耕地面積の従来との差は、それまで地方によって異なっていた計量単位と集計基準を統一したことによるものだとされているが、GDPの高低と集計基準が結びついている、とは考え難い。つまり、従来考えられていたより多くの耕地が西部地域にあったため、耕地面積は従来の公式統計より37%も多かった「のではなく、西部地域の傾斜の大きい劣悪な小規模耕地面積が、作為的に大きく見積もられている可能性がある」ということだ。

この中国政府の土地資源実体調査の発表結果については、「畜産の情報−トピックス−2000年9月 月報海外編」で解説されている。この中で土壌侵食の見られる面積が1億6300万haに達する、としている。しかし、この土壌侵食がどのような土地で起きているかは明らかでない。また、西北の11省・自治区においては、砂漠化面積が1億6890haであるとしているが、これも元の土地が何であったか、不明である。ただし、注目されるのは、この19年間で都市化により耕地面積の5%に相当する630万haが失われたとする点である。

図はこの中国政府の発表した土地資源と、中国の地形区分である。

▼▼▼ p.s.(2002/4/3)

バックグラウンド情報として、中国の石炭を中心としたエネルギー環境や、環境情勢についても把握する必要がある。「アジア各国における経済とエネルギー需給の状況−1.中国のエネルギー需給と環境問題の現状」(李志東、沈中元、日本エネルギー経済研究所計量分析部レポート、2001)は、中国がエネルギーの純輸入国となった現状と消費構造、環境との関連等を述べている。また、「中国における石炭の生産および消費の現状:クリーン・コール・テクノロジー導入の可能性」(堀井伸裕、ESENAレポート、1996)は石炭生産と消費の構造について郷鎮企業に着目して説明を加えている。

▼

p.s.(2002/4/19)

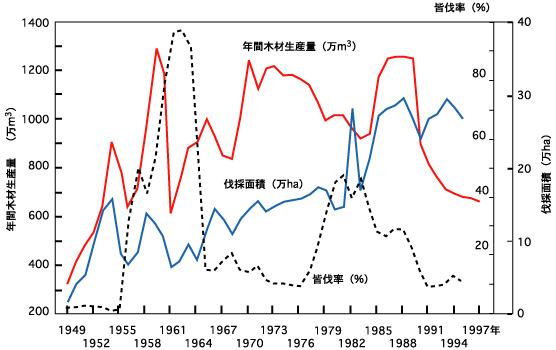

中国の林地については、よほど慎重に吟味しなければ”木を見て森を見ず”になりかねない。「中国の国有林経営と地域社会 ー黒龍江国有林の展開過程」(戴玉才、日本林業調査会、2000)は、大興安嶺を始めとする中国に最後に残された黒龍江省の森林の実体を著している。蒼古たる原生林の続く大森林地帯と思われている黒龍江省の林地が、実は建国以後の残酷とも言える収奪により、枯渇まで追いやられた経緯と現実が明らかにされている。黒龍江省国有林の年間木材生産量は、建国当初300万立米程度であったものが、1958年の大躍進時の乱伐の頂点において1300万立米に達した後、一時減少したものの、その後の文革後期に再度1200万立米を超える数値に達した。この後、年間伐採面積の増大にも係わらず、生産量は徐々に低下した。森林に最後の打撃を与えたのが、国有林企業の利潤追求を奨励する、「利改税」制度の国有林企業への適用(1983年)と「双軌制」の適用(1985年)であった。おりからの高度経済高度成長に伴う木材価格の高騰は、さらなる伐採面積の拡大を誘い、終には森林資源の枯渇を招いたのである。同書に引用されている報告によれば、1988年現在で年間1130万立米の木材生産を続ければ、殆どの林区において1996年までに木材資源は枯渇し、2006年までに全ての林区で枯渇する、としている。

図は黒龍江国有林の年間木材生産量と年間伐採面積の変遷である。木材生産量は1970年までは、伐採面積の拡大とともに増大したが、その後、1985年から1990年までの中国の高度経済成長期の木材価格の高騰時の生産量増大期間を除いて、減少している。

▼

ところで、NDVIの変化傾向から作物との関連を議論したものは数多い。例えば「ノア植生指数の時系列変化パターンによる日本の農作物作付様式の比較」(斉藤元也、美濃伸之、安田嘉純、後藤あずみ、日本写真測量学会年次学術講演会、1994年5月26日)では国内の水田、畑地、草地、都市のNDVIの時系列について述べている。ただし、現地調査は行っていない。

「時系列な植生指数による中国の植生特性の解析」(李雲慶、大沼一彦、安田嘉純、写真測量とリモートセンシング、29、1、1990)は同じくAVHRRのNDVIの時系列について、中国の樹林帯、草原、水田、畑、砂漠等における変化について述べて、それぞれ特徴的なパターンが見られるとしている。ただし、これもLANDSAT画像を参考にしたと述べているものの、地上の耕作パターンとNDVIの変化が一対一に対応するかどうかについては明言されていない。

また、「世界植生モニタリング」(本多嘉明、村井俊治、加藤喜久男、写真測量とリモートセンシング、31、1、1992)も同じくAVHRRデータから求めたNDVIの変化パターンから世界の樹木気候分類を行っている。ケッペンの植生を基本とした気候分類を基本として、NDVIの変化パターンを典型的な植生変化パターンからのユークリッド距離を用いて、熱帯林、常緑樹、落葉樹、ツンドラ、草原、半砂漠、砂漠の七つに分け、植生分布図を作成した。植生の分布比率は1983〜1986年にFAOがまとめた比率とよく一致したとしている。また、全球のNDVIの総和が年変化することを述べ、大気中のCO2濃度と逆相関にあることを示して、地球規模で考えた時にもNDVIが植生の活性を表現していることを明らかにしている。

地表の植生をサンプリングして、その重量などのパラメータとNDVIを比較した例も多い。「Satellite Remote Sensing of Total Herbaceous Biomass Production in the Senegalese Sahel:1980-1984」(C.J. Tucker, C.L. Vanpraet, M.J. Sharman and G.V. Ittersum, Remote Sensing of Environment, 17: 233-249, 1985)はサヘル地帯において地上で植生をサンプリングした結果とAVHRRのLAC(local area coverage, pixel size ~1.1 km)から求めたNDVIを比較した。各グラウンドトルース地点において6~10個のサンプル(1m2)を設定し、それぞれにおいて第一と第二の優越植物の種類と被覆率、平均高さ、湿潤重量、乾燥重量等を測定した。その結果、NDVIとバイオマスの関係に植物種の種類は影響を与えないとしている。また乾燥バイオマス重量とNDVIの関係においては、NDVIの累積値より最大値の方がバイオマスとの相関係数が高い結果が得られた。一方、NDVIの農業への利用については、NDVIデータの時間空間分解能について考慮する必要がある。例えば、上記の論文はサヘルにおける植生の成長のサイクルは2週間程度で完了する場合があり、時間分解能が現象の解明に非常に重要であるとしている。

一方、わが国において作柄の推定にNDVIを用いようとすれば、耕作地面積の狭小さに対応するために空間分解能が高い必要がある。図は農林業に係わる現象の時間空間スケールと主な衛星センサの時間空間分解能の関係である「カラー解説、農業リモートセンシング」(秋山侃、福原道一、斉藤元也、深山一弥、養賢堂、1996)。

ここで、事象A~Qは以下の通りである。A:土砂崩れ・泥流・土石流、B:森林・草原火災、C:洪水被害、D:砂漠バッタ被害、E:病虫害伝染、F:農耕地の土壌水分監視、G:作物生育診断、H:草地管理、I:グローバル植生監視、J:作物広域的収量予測、K:作付面積推定、L:砂漠化地帯の監視、M:農業的土地利用変化、N:森林資源管理、O:森林伐採面積推定、P:植生分布の変化、Q:土壌有機物含量の変化。上図は、対象とする現象により、衛星センサを選択する必要のあることを示すものであるが、時間的スケールは衛星により一意的に与えられているのに対して、空間的スケールは対象物のスケールに関連していることに注意すべきである。

上図は我が国における利用を念頭においたものであり、農耕地のスケール等の違う場合には、空間分解能が他より低いAVHRRデータも有効に利用することができる。例えば、「AVHRR Monitoring of U.S. Crops During the

1988 Drought」(W.L. Teng, Photogrammetric Engineering and Remote

Sensing, 56, 8, p1143~1146, 1980)は、米国のコーンベルト地帯で起きた旱魃の影響の州毎の違いをAVHRRの時間変化パターンにより検出した例である。

▼▼▼

p.s.(2002/3/29)「On the Use of NDVI Profiles as a Tool for Agricultural Statistics: The Case Study of Wheat Yield Estimate and Forecast in Emilia Romagna」(R. Benedetti, P. Rossini, Remote Sens. Environ., 45, 311-326, 1993)は、同じく地表にテストサイトを設定して、サイトを観測して得られたNDVIの年間の変化パターンを、テストサイトの各種の耕作物の成長との関係を述べている。その結果、イタリア国内の、耕地がその80%以上を占める耕作地帯における小麦と収穫量の見積もりと予測を行い。政府統計値と比較して、収穫量の見積もりについては最大7.4%の誤差で一致したとしている。また、収穫に先立つ特定期間のNDVIの積算値、小麦については5月の開花期以降の2ヶ月についての積算値をパラメータとした収穫量予測式により、19%以下の誤差で収穫量を予測できたとしている。

▼

NOAA/AVHRRから得られるNDVIと植物活性の関係については、phenology(植物季節学、生物季節学)という観点からとりまとめた方が見通しがよいように思われる。岩波生物学辞典第3版には、フェノロギーとして、”気候あるいは気象の時期的変化を自然界における他の諸現象と関係づけて研究する学問であるが、実際には生物現象が主な対象となっており、生物季節学あるいは花暦学ともいう...”とあって、ソメイヨシノの開花日の地理分布の図なんどが掲載されている。また、”...生物現象は非常に多くの複雑な環境条件下でおこり、それがある気候要因と必ずしも因果関係になくとも並行的関係にあれば高い相関係数を示しうるので注意する必要がある。”等とされているので、花暦なんて優雅な名前がついているせいか、学問として芳しくは思われていないらしい。

このフェノロジーについて、リモートセンシングの観点から紹介している報告もある。「様々な手法による草地のフェノロジーモニタリング:(PGLIERCの成果から)」(樋口篤志、西田顕郎、飯田真一、近藤昭彦、第2回水文過程のリモートセンシングとその応用に関するワークショップ、49-58、2000)においては、草地のon-set:出芽とoff-set:落葉に注目することで、経年的な変遷を確認することができた、としている。しかし植物の成長によりNDVIが変化するのは当たり前なので、ポイントは、NDVIの季節変化曲線と植物の出芽時期や落葉時期とのマッチングの方法や、観測範囲に複数の種類の植物の存在する場合に、植物の種類別被覆率とNDVI変化曲線の間の関連づけ、にあると考えられる。

このあたりは、フェノロジーとNDVIの関係について、言及はするけれども、通り一遍、という話が多いため、研究に進展がないように思われる。「Analysis of the phenology of global vegetation using meteorological satellite data」(C.O. Justice,

J.R.G. Townshend, B.N. Holben, and C.J. Tucker, Int. J. Remote

Sensing, 6, 8, 1271-1318, 1985)はNASAのGIMMS(Global Inventory Monitoring and Modeling

Studies)の下で、全球のNDVIデータを収集した結果を初めて全球図としたものである。特定の対象地域における植性の変化とNDVIの変化パターンの関連性を定性的に述べるとともに、インドについては、雨量とNDVIの間に関連性があるとしている。両者の関連性についてより以上の追求は行われていないものの、AVHRRから求めたNDVIが植性の監視に有用であることを強調した初期の論文として重要な位置にある。

▼▼▼

p.s.(2002/4/9)フェノロジーが何の役にたつのか、の問いには、なかなか即答できないように思われる。「A continental phenology model for monitoring vegetation responses to interannual climatic variability」(M.A. White, P.E. Thornton, and W. Running、Global Biogeochemical Cycles, 11, 2, 217-234, 1997)は、米国内にライラックの長期観測データがあることをベースとして、気温、日射の積算量や、雨量をパラメータとした落葉広葉樹のonsetとoffsetの予測モデルを作り、これをAVHRRのNDVIと比較している。結論は、気象、気候パラメータから作られた落葉広葉樹のフェノロジーモデルは妥当である、とするものだ。予測モデルとはいっても、積算量がある値に達した時をもってonsetとoffsetを宣言するのだから、説明モデルという方がよいように思われる。また、ある特定のbiome、この場合落葉広葉樹については、経年変化傾向を検出できる、としている。

結局、何に役立つかだが例えば、特定地域のbiomeについてonsetの経年的な変化をNDVIで検出し、一方、気象パラメータとフェノロジーモデルから求めたonsetの変化を比較するとする。その偏差から、そのbiomeの勢力が弱まっているかどうかを判断する、というようなことができるだろうか。疑問なのは、onset、offsetの時期というのはbiomeの勢力の指数になるだろうか、という点と、biomeを構成する種が複数ある場合には気候変化に伴って、みかけはあまり変らずに種が交代してしまう、ことが起きないだろうかという点なんだが、フェノロジーの観点からだけでは、多くの情報は得られない気がする。つまりフェノロジーが生物の現象を対象としているからで、その現象の生起した理由を対象としていないからだと思われる。

ところでbiomeなんだが、(「biome:生物群系、気候的特性に対応した最も大きい生物群集のことで動物群集と植物群落を含めた生物共同体に名付けられた。米国では生態系と同義に用いる環境科学辞典、東京化学同人、1985)」とあるが、ややこしい。

▼

p.s.(2002/4/18)フェノロジーはとっつきやすいとみえて、これを拡大解釈した、どうにもしようがない資料があった。「気候の歴史」(エマニェル・ル=ロワ=ラデュリ、稲垣文雄訳、藤原書店、2000)だ。表紙と帯によれば、”ブローデルが称えた伝説的名著”、”自然科学と人文科学統合の壮大な試み”、知の総合の企てに挑戦した野心的な大著”、”歴史家の独壇場たる古文書データを総合した、初の学際的な「気候の歴史」”等々、褒め殺しに近い飾り立て具合だ。ところで、中身は500ページを超える厚さなのだが、「ヨーロッパのブドウの収穫日付けから、その年の気温を推定する」という話しと「氷河末端の位置から気温の気候的変化傾向を探る」という話しを、個々の古文書をもとに延々と続けているに過ぎない。その冗長さから、この高名とされている歴史学者の執拗さと視野の狭さがよく解る。ブドウについては、収穫日が、それまでの積算気温を表現していることは明らかだからまだしも、氷河末端の位置の話しから気温を推定するのには明らかに無理がある。著者自身も述べているように、氷河の雪氷の蓄積量は積雪量による。また、雪氷の融解量は、気温と日射と雨量に関係するから、「自然現象の発現そのものから、その原因を一意的に解明できるとは限らない」のだ。半ばこの事実を知っていながら、事例を延々と記述する著者の作業は、「知の総合に挑戦した」というより、「自分の愚昧さ加減を露呈した」と言うべきだろう。しょうもない本を読んでしまった。

▼

NDVIはNOAA/AVHRRのVIS(visible)チャンネルとNIR(near-infrared)チャンネルから計算されるのだが、衛星センサが画像を取得する段階で、視野の中の雲の有る無し、太陽の角度、衛星直下からの視野の角度の違いによる大気の影響、観測域の大気の湿度やエアロゾルの状態等が測定値に影響を与える。「Characteristics of max-value composite images from temporal AVHRR data」(B.N. Holben, Int. J. Remote Sensing, 7, 11, 1417-1434, 1986)は、これらのパラメータがNDVIにどの程度の影響を与えるかを吟味した。最も大きな影響を与えるのが雲であるが、輝度温度をパラメータとした適切な処理を加えることにより、不透明な雲のあるデータは検出できること、それ以外については、MVC(The maximum-value composite procedure)つまり、NDVIの最大値をある期間に渡って拾っていけば、最適な結果が得られることを示した。ただし、その期間をどのように決定するかについては、対象とする植性のa prioriな性質、つまり、ツンドラの草本のように短期間に変化するのか、あるいは熱帯の植性のように短期間では変化しない、によって決定だとしている。

さらに植性が、一旦、減少した後すぐには元通りには成長しない、という性質を持つことを利用して、MVCを改善しようとする試みもある「The Best Index Slope Extraction(BISE): A method for reducing noise in NDVI time-series」(N. Viovy, O. Arino, and A.S.

Belward, Int. J. Remote Sensing, 13, 8, 1585-1590, 1992)。この方法をサヘル地帯に適用した例によれば、MVCが雨期の雲の影響を取り除けないのに対して、BISEにより、これを回避できるとしている。

▼▼▼ p.s.(2002/4/15)植生が混合している時、話しは複雑になる。「Remote sensing of temperate coniferous forest leaf index : The influence of canopy closure, understory vegetation and background reflectance」(M.A. Spanner, L.L. Pierce, D.L. Peterson, and S.W. Running, Int. J. Remote Sensing, 11, 1, 95-111, 1990)では、米国の温帯針葉樹林についてLAIとTMから求めたNDVIの関係について述べている。その結果によれば、canopy closure (林冠閉鎖率)が大きければ(例えば76%以上)、LAIとNDVIの間に一意的な関係が見られるとしている。また、林冠が疎になってくるとunderstory(下層植生)の方が一般的に針葉樹の葉より光の反射率が高いために、LAIとNDVIの間の相関は低くなるとしている。

だが、知りたいのは、NDVIの経年変化が針葉樹林帯でどうなるか、ということだ。特に、冬に林冠の間に積雪が見える場合にはどうなるのだろうか。

ところで、LAI(total Leaf Area Index=葉面積指数)は、葉の総面積(片側のみ計算、枯れた葉も含める)を

地表面の面積で割ったものとして定義される。

▼

フェノロジーが様々な気候や土壌環境中にある植生の状態を示す指標として不十分であるのは、複雑な物理的諸過程の発現である植生の変化を、開花や発芽、落葉といった特異的現象あるいは相変化の発現時にスナップショット的にしか捉えないからだと言える。いわば、植生のパラメータθについて∂θ/∂t=0 となる時刻tについて議論しているためだ。一方、植生の経年変化を見ようとする時、フェノロジーによる気候あるいは周辺環境の植生に対する影響の評価手段は、その指標の単純さ故に容易には抛擲し難い。なぜならば、植生をブラックボックスとしてみた場合、植生の変化が植生の内部要因で生成される場合があるにも係わらず、植物が動き回ることをせずごく近傍の環境と相互作用を行うという特性から、環境の変化が植生の変化に影響を与えること自体は明らかな事実だからである。

NDVIの利用については、これを経時的に監視していてonsetあるいはoffsetの時期を検出する、という方法はフェノロジー的な立場と言える。この手法を拡張してNDVIの時系列パターンから植生の種類あるいはその活性度を見積もる、という方法については既に示した通りだが、依然、フェノロジーの弱点である、植生の示す現象が気候要因と必ずしも因果関係を持たない、という問題点を解消できず、NDVIが持つ衛星観測由来の長所との間の矛盾を止揚するものではなかった。これを補足すれば、NDVIの時系列パターンに植生の変化に係わる何らかのパラメータを推定した場合、対象とするパラメータについて常にグラウンドトルースが必要とされていたことに、NDVIのフェノロジカルな利用の限界が示されていたと言える。

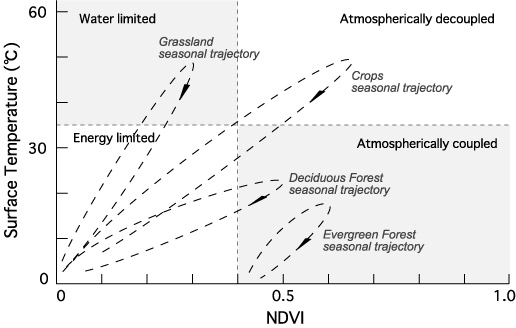

このようなNDVIデータの弱点を補完するものとして「Land cover characterization using multitemporal red, near-IR, and thermal-IR data from NOAA/AVHRR」(R. Nemani, S. Running, Ecological Applications, 7,1, 79-90, 1997)は興味深い。著者らは、NDVIによる植生分類手法に熱赤外域チャンネルから求めた地表温度を組み込み、かつNDVIをフェノロジー的立場から捉えたNDVI変化の幅:NDVI_amp(=NDVI_max - NDVI_min)を導入することにより植生分類をこれまでより高い精度で実行できたとしている。しかし、著者らの着眼点の興味深い所は、植生を、canopy(穂先、樹冠)や葉面積率を代表するNDVIと地表温度Tsで表わされる、NDVI-Ts空間に配置できるとしたことである。NDVI(0~1に規格化)については0.4、Tsについては35℃を閾値として(水分が十分に供給された密な森林の樹冠の温度は32℃を超えず、短期間の水不足がある場合でもこれを2〜3℃高くなるだけだとしている。また「On the assessment of surface heat flux and evapolation using large-scale parameters」(Priestley, C.H.B., and R.J. Taylor, Monthly Weather Review, 100, 2, 81-92, 1972)で幾つかの観測結果と理論式から、水分の十分供給された地表面上では、32℃でBowen比 H/LEは0になるとしている)、植生を4つのグループに分けた。NDVIが小さく地表温度が高い「水不足領域:Water limited」、NDVIが小さく地表温度も低い「エネルギー不足領域:Energy limited」、NDVIが高く地表温度も高い「低大気摩擦領域:Atmospherically decoupled」、そしてNDVIが高く地表温度が低い「高大気摩擦領域:Atmospherically coupled」である。高大気摩擦領域にある森林のroughnessが高いために地表温度が低くなるのは、比較的に高い乱流拡散係数により、より地表がスムースな畑地等より、顕熱の輸送量が大きいためである。同時に森林においては潜熱輸送として現れるエネルギー放出が活発なため樹冠の温度が気温と近くなるとしている。

Ts-NDVI空間の分類と空間における種々の植生のトラジェクトリ(R. Nemani, et. al., 1997)

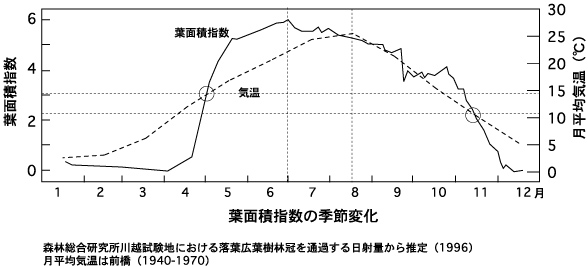

NDVIーTs空間への植生のマッピングの意義は、植生環境が日射量と降水で従属的に決定されているのではなく、日射量と降水という一次環境の上に主体的な上部構造として植生が存在しかつ自らの環境を地表面温度と土壌水分という表現においてコントロールしていると指摘している点にあると考えられる。またonsetあるいは葉面積、NDVIというようなフェロノジカルな数値あるいはその時系列だけでは植生を表現できず、植生はTs-NDVI空間における運動体として捉えるべきであると主張していると考えてもよいであろう。うむ、植生は日射エネルギーを利用して、水と炭酸ガスを”食べて”生活している、気温は生活の環境、と考えればよいのか?Ts-NDVI空間において植生が直線ではないある閉曲線のトラジェクトリを持つ理由は、下図に示したように、植生が季節変化する気温場の中で、主体的に活動するためである(森林総研のデータに月平均気温データを重ね合わせたもの)。ところで森林のエネルギーバランスについては既に定式化されているように思っていたのだが、まだ発展途上のようだ。ただし基本的な植生挙動は観測事実により明らかだ。

▼▼▼p.s. Ts-NDVI空間の意味(2002/4/15)

で、Ts-NDVI空間における個々の植物種のトラジェクトリは、「フェノロジーの弱点である、植生の示す現象が気候要因と必ずしも因果関係を持たない」あるいは「リモートセンシングデータから評価した植生量を、気候状態の指標とした研究の欠点は、物理的機構を論外においていること、あくまでもケースバイケースの経験則であること」(農業リモートセンシング、996、75p)という問題を回避できたのだろうか。

その1:全ての植生の挙動がTs-NDVI空間にマップできる、ということはケースバイケースの経験則、ではないと言えるのではないだろうか。つまりNDVIデータをスナップショット的に用いるのではなく、Ts-NDVI空間上のトラジェクトリとして与えられる植生の活動として見ればよいのではないだろうか。例えば作物の収量予測のために収穫直前のNDVI値を穀物収量の統計値と比較して回帰式を求めるのではなく、植物の活動の軌跡であるトラジェクトリ全体のサイズや形、閉曲線の面積と比較するべきではないだろうか。

その2:気候状態の指標として植生量を使うのが問題あり、としているが、それでは、植生の話しが中心であるとすれば、Ts-NDVI空間におけるトラジェクトリ以外に植生の活動に影響を与える気候因子には何が有るだろうかと、考えればよい。植生に関連する気候要因としては、気温、地温、降水量、日射量、湿度、風速などであろう。この中で主なものは気温、日射量、降水量なのであるが、積算NDVIと積算降水量との間にはよい相関があり、蒸発散量との間には極めてよい相関があるとされている「NOAA AVHRR and its uses for raifall and evapotranspiration monitoring」(Y.H. Kerr, J. Imberson, G. Dedieu, O. Hautecoeur, and J.P. Lagouarde, Int. J. Remote Sensing, 10, 4, 847-854,1989)。つまり、成長状態にある植生は利用できる水分は全て利用すると言える。それでは、残りの日射量については太陽エネルギーの高々1%しか植物は利用しないとしても、実際のところNDVIとどういう関係にあるのだろうか。

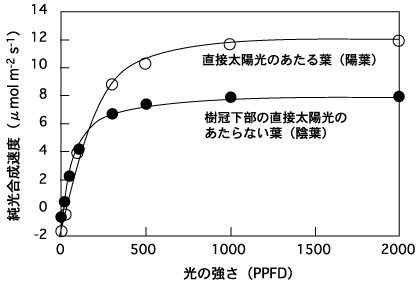

下図は森林総研福島県いわき市勿来落葉広葉樹試験地におけるブナの樹冠上部(h:8m)と樹冠下部(h:1m)における陽葉と陰葉の光の強さと純光合成速度の関係である。

直接光のあたる場合でも光合成速度はおよそ1000 PPFDで飽和していることがわかる。1000 PPFDは250 Wm-2に相当し、これは、松本の月別直達日射量の最小値1.13 (以下、日射量の単位はcal cm-2min-1である。7月の値、1961〜1970年の12時の値の平均値。最大値は3月の1.27:理科年表)の31%である。植物の種類によって光合成速度の飽和する値が異なるにしても、我が国のブナ林の場合、積算日射量の変化にNDVIが大きく影響するとは考えられない。また、同じく松本の1941〜1970年の2月の直達日射量の最大値が1.41、最小値が1.19であることを考えると、一般的に日射量の変化が積算NDVIに与える影響は小さいとみてよいであろう。なお、1.0Wm-2≒0.0014cal cm-2min-1である。

PPFD(光合成光量子束密度)はエネルギーではなく、光の粒子である光量子(光子)の個数で表現した単位である。光合成は葉緑素に入射する光量子の数によって左右される。一般に、1分子の二酸化炭素(炭酸ガス、CO2)を光合成で消費するためには、8から10個の光量子が必要とされている。そこで、葉緑素の吸収波長域である400nmから700nmの波長での光量子が単位時間・単位面積あたりに入射する個数を示したのが、光合成光量子束密度である。

また蒸散量についてはバルク法により測定した例があって、栃木県の高原(標高570m)のスギ、ヒノキの混植の新植地(林齢3年)において6月から10月末までの平均日蒸発散量が、1.9mmと推定された。同じ方法で栃木県那須の49年生のカラマツ人工林(標高1050m)で5月から10月までの平均日蒸発散量が1.5mmであったという「ヒトと森林−森林の環境調節作用−(104p)」(只木良也、吉良竜夫編、共立出版、1982)。(植物の作用による蒸発は,特に蒸散と呼ばれている。植物による蒸散は土壌面や水面などの地表面からの蒸発に含まれている。両者を厳密に区別することは難しいので、これらを合わせて蒸発散と呼ばれる)

非常におおまかに言って、樹木の水収支を考えると、吸収された水分の内、光合成によって二酸化炭素と結合するのは約1%以下で、これに呼吸等の物質代謝に必要な水を加えても5%以下にすぎないとされている「森と水のサイエンス(76p)」(小高民雄、日本林業技術協会、東京書籍、1989)。このように大部分の水が蒸散されてしまうのだが、その蒸散の役割について、二つの考え方がある。蒸散に積極的な意義を認める研究者は蒸散による葉温の上昇を防ぐ役割を評価する。一方、光合成の能力の進化の過程で不可逆的に蒸散速度の大きい生物となったとする考え方である「作物の生理・生態学大要(34p)」(池田武編、養賢堂、1995)。だが日中の蒸散をおさえて耐乾性を獲得したCAM植物もあるので、何とも確実なことは言い難いようだ。ついでながら関連する参考書籍を挙げておけば、「気象の教室〈3〉水の気象学 」(武田喬男 ら、東京大学出版会 1992/06 )、「ヒトと森林」(只木良也、吉良竜夫、共立出版、1982)、「自然と科学技術シリーズ、風と光合成ー葉面境界層と植物の環境対応」(矢吹萬壽、農文協、1989)等がある。

▼▼▼p.s. Ts-NDVI空間における軌跡について(2003/12/13)

上図の葉面積指数の季節変化と気温の関係は、Ts-NDVI関係の別の表現であるように見える。一方が葉面積指数であり、一方がクロロフィルの活性度でありながら、両者は極めて近い関係にある。例えば、葉面積指数の変化傾向は春先に気温の変化傾向を上回って大きくなるが、秋には気温の低下する傾向より急激に指数が低下する。これはTs-LAI空間において8の字型の軌跡を描く。同じ傾向が国内のNDVIの季節変化にも見られ、Ts-NDVI空間における軌跡もやはり8の字型の軌跡を描く。

さらに葉面積指数の季節変化を詳細に見れば、1月から3月の冬期に、徐々にではあるが減少する傾向にある、即ち、葉面積指数は冬期の最後に最低となる。これは、NDVIの冬期の変化傾向と等しい。上図の葉面積指数の季節変化は落葉広葉樹について測定した結果であることを考えると、要面積指数が冬の初期に最低とならないのは、葉の活性は既に失われたとしても、機械的に葉が枝と結合している、とみなすことができる。同様の推論を針葉樹林の冬期のNDVI変化傾向に当てはめれば、クロロフィルは植物活性と無関係に残留していたものが冬期の間に、徐々に減少する、という見方もできよう。

図中のyoutei、mashikeはそれぞれ北海道の林地が大きな面積を占めると考えられる地域であり、tokachi、sorachiはそれぞれ北海道の農耕地が大きな面積を占めると考えられる地域である。農耕地ではTs-NDVI空間における軌跡が林地の軌跡に比べて、より幅のせまい軌跡になっていることが分かる。即ち、地表気温とNDVIの月別の変化傾向に、林地程には位相の違いがない、ことを示している。

▼

淡路島で開かれたAwaji Symposium Space Platfirns for Water and Climate Observation (2003/3/13-14)に参加した。この中で、Estimation of the Net Primary Productivity using Global Satellite Images (Yoshio Awaya), Algorithms for NPP Estimation in the Framework of Pattern Decomposition Method using ADEOS-II/GLI Data (Noboru Fujiwara) というのに興味をもった。聞いてみると、要するにNDVIあるいはEDVIからNPPを推定しようというものだ。

▼▼▼

p.s.(2003/4/17)

純一次生産量(NPP)の定義を改めて確認してみる。森林群落の炭素フラックス形成に関わる個別プロセスは光合成と呼吸で、

Ag は葉群による総光合成を表す。 Ra は樹体の呼吸を表し、葉( Rl

),幹・枝( Rt ),根( Rr )の呼吸で構成される。純光合成( An )は An =Ag

-Ra

で表され、これを一定時間積算した値が純一次生産量(NPP)である。大谷義一(2001): 二酸化炭素フラックス, 森林科学, 33

,10-17(森林科学 「特集 森林から見た二酸化炭素問題」)

▼▼▼

p.s.(2003/4/17)

NPPの定義から云って、炭素循環と関わりが深い。「Comparing global models of terrestrial net primary

produntivity (NPP): overview and key results」(Cramer,W., et.al.,

Global Change Biology, 5:Suppl.1, 1-15, 1999)は、NPPを気候パラメータから推定するモデルと衛星データから推定するモデル等に分類した上、モデルの平均値をとって全球のNPPを44.4-66.3

Pg C/yrとしている。

「人為的二酸化炭素排出による地球環境の将来予測:シンプルな炭素循環ー気候結合モデルと地球観測衛星データによる解析」(市井和仁ら、日本リモートセンシング学会誌、Vol.22、5、2002)では、NPP=Sol*FPAR*ε、FPAR=a*NDVI+b としてAVHRRデータセットの過去約20年分を用いてNPPの経年変動傾向を求め、炭素循環モデルによるNPP変化と比較した。ここでFPAR(fraction of photosynthetically active radiation absorbed by the canopy)、εは植生ごとの光合成変換効率である。両者のNPPの値はもちろん平均的には合致するように調整されているので、比較はNPPの増加率について行われている。その結果衛星データから求めたNPPの10年あたりの増加率は3.8%で、モデルの同じ結果より2.5倍程度大きい。これはNDVIの元となったAVHRRの観測誤差やハードウェアに起因するドリフト、不十分な大気補正、などが原因であると著者は言う。

上、左図はNDVIの各種原因による変動を取り除くために、サハラ砂漠と高密度植生域のNDVIを不変として決定したNDVIのゲイン係数であり、右図はこの係数を用いて補正したNDVI、補正しない場合のNDVI、およびNDVIが一定とした場合のNPPの年変化である。著者は補正後のNDVIの10年単位の経年的な変動は意味あるとしているが、NDVIの補正係数が0.8~1.1程度まで変動することと、特定地域のNDVIが不変である、という仮定が正しいという保証のないことを考慮すると、NDVIデータを長い期間に渡って利用するのにはさらに吟味が必要なことがわかる。

「光合成有効放射量APR推定誤差の純一次生産量推定に与える影響ーMODIS FPARプロダクト及びTOMS紫外線反射率プロダクトによる検討」(小林秀樹ら、日本リモートセンシング学会誌、Vol.22、5、2002)では、炭素循環の把握という目的下において、NPP=ε*APAR, APAR=FPAR*PAR という関係があるとしてNPPを求める時、PAR(Photosynthetically Active RAsiation at the top of the canopy)をTOMSの大気上端における近紫外線反射率から(雲の影響が評価済みと考える)求めた値について気象甘蔗の全天日射量と比較したものだ。さらに、FPARをMODISの可視ー近赤外の7チャンネルのデータから推定された値を使用した場合に、NPPにPARの誤差が最終的にどの程度の影響を与えるかについて見積もった。この時、εについては、植生分布についてはMODISプロダクトから与え、既存ペーパから植生タイプ毎の平均値を与えている。FPARはMODISの7チャンネルの大気補正済みBRF(Fidirectional Reflectance Factor)を入力パラメータとした植生放射伝達モデルを使って逆推定する、というんだが、逆推定がうまくいかない場合にはNDVIーFPAR関係式を用いるというから、基本的にはNDVIとそう大きく変わるものではないと考えられる。むしろNPPを求めるのであれば、εが正しいかどうか、とか土壌水分量、蒸散量等が重要と思われるのだが、このペーパでは判然としない。

FPARとεについてはRuimyらのモデル「Methodlogy for the estimation of terrestrial net primary production from remotely sensed data」(A. Ruimy & B. Saugier, JGR, 99, D3, 5263-5283, 1994)がある。RuimyらはFPARとNDVIの間に線形の関係があるかどうかについて、野外データ、キャノピ内の放射伝達モデルを基礎としたシミュレーションモデル、経験的な手法等の結果から議論しており、FPAR=a*NDVI+b なる関係が成り立つとして係数のレビューを行っている。同じく光合成変換効率εについてもレビューされている。彼等は主たる植生タイプでは植物の地上部分の乾燥重量に対する光合成変換効率εaは一定であると仮定して、光合成変換効率εは、植物の地下部分(belowground)と地上部分(aboveground)のNPPの比(Pb/Pa)を用いてε=εa*(1+Pb/Pa)と表されるとして各植生毎のεを取りまとめた。彼等は導いたモデルから植生別に年間NPPを推定している。下表は、εについて植生別に平均、最小、最大の三つのケースを推定した上で計算した結果である。

▼

さて、NPPのポテンシャル値と衛星データによる植物量の比較によって土地の脆弱性のインデックスを推定して、これを中国農地の環境インデックスとしようというのが目標であるが、このためにはNPPのポテンシャル値を実際に計算しなくてはいけない。だが、NPPの衛星データによらないポテンシャル値を推定するために、Uchijimaモデルを使うとして、降雨量、地表気温、日射量等が必要となる。

これらのメッシュ値を与えるためには、客観解析値があるとよいのだが、降雨量や日射量などはモデルの初期値としては余り用いられない(Analysis fields for 00, 06, 12 and 18 UTC including additional fields such as model orography, land sea mask, percentage of vegetation, and some additional isentropic level is also availabe. It should be borne in mind that most surface parameters and cloud and radiation parameters are not analysed in the present system. The analysis and forecast output is archived into MARS (the ECMWF archiving system of meteorological data, cf. Meteorological Bulletin M1.9/2)) 。気温や風等と異なって、測定値に空間的なばらつきが大きいためと考えられる。再解析値があるとよいのだが、これも各機関とも計算途中ということのようだ(気象庁の再解析は始まったばかりである)。ECMWFデータにおいてもreanalysisデータとして降雨量や日射量は与えられていない。

ここでは、ECMWFの地上予報値を用いることにする。ECMWFでは、他のモデルと同じく雲スキームが降雨量予測に用いられており、

(The main purpose of the cloud scheme is to provide input to the radiation computations and to calculate precipitation. The clouds are generated by large-scale ascent, cumulus convection, boundary layer turbulence and radiative cooling. They are dissipated through evaporation due to large-scale descent, cumulus-induced subsidence, radiative heating and turbulence at both cloud tops and sides, as through precipitation processes. (http://www.ecmwf.int/products/forecasts/guide/Clouds.html)

Precipitation processes do not only take into account the local water/ice content, but also different precipitation enhancement processes. The effect of evaporation of falling precipitation is also included. Two mechanisms to generate precipitation are included in the ECMWF model, for convective and for stratiform (frontal or dynamical) precipitation: (http://www.ecmwf.int/products/forecasts/guide/The_hydrological_cycle.html) )、降雨量がメッシュデータとして提供されている。また、メッシュデータは月平均データを用いるのが適当と考えられる。時空間的により細かいデータも存在するが、数値モデルそのものの計算結果として与えられるので、どの計算ステップを利用するかの指示が必要になる等、取り扱いに面倒な点があると思われるためだ。

必要なデータは、筑後モデルをベースにするとして、ECMWFにデータを発注する場合にはコストがかなりかかる。それでもホームページを通じて発注ができるなど、以前よりかなり手続きが簡易化されたので、使いやすい。取りあえずは中国東北部(北緯40-50度、東経120-130度)もしくはプラス北海道(北緯40-50度、東経120-145度)にデータを限定する。以下がコスト計算した結果である。

Time:12:00:00

Area: 50 deg N 120 deg E 40 deg N 130 deg E

Grid: 0.5 deg x 0.5 deg

Date: 2000-01-01 to 2000-12-31

Parameter: 10 metre U wind component, 10 metre V wind component, 2

metre temperature, Convective precipitation, Evaporation, Forecast

albedo, Skin temperature, Stratiform precipitation (Large-scale

precipitation), Surface solar radiation, Surface solar radiation

downwards

Step: 6 to 240 by 6

これで74 GBP、\200/GBPとして、¥14800だから、妥当な線と思われる。よく分からないのは計算ステップの部分だが、ステップの選択部分にチェックを入れた場合と、入れなかった場合を比べたら違いがなかったので、月平均値には無関係なのだと思われる。

▼▼▼

客観解析値:数値予報を実行するためには、3次元すべての格子点で、ある時刻の気温、風、水蒸気量などの大気の状態(初期値という)を与える必要がある。不規則に分布した観測データから、規則的な格子点での大気の状態を与える過程を客観解析という。

再解析:時間空間的に均一で尤もらしいデータセットを作るために、客観解析値の時系列と数値モデルとを同化させることをいう。数値モデルの出力結果と客観解析値の斉一性を確認することにより、一般的には観測値が与えられないが、数値モデルの内部では生成されている積雪・土壌水分など陸面の状態を表す値等を、有意な値として、他の解析に利用できることが期待できる。

▼

さて、ECMWFのデータはGRIB(gridded binary)フォーマットで与えられ、Grid Analysis and Display System (GrADS) 等のプログラムを用いて、展開、可視化する。手順は、GRIBデータからコントロールファイルを作る、コントロールファイルからインデックスファイルを作る、GrADSを動かすという順番らしい。気象庁のサンプルデータもここにある。

GRIBからコントロールファイルを作るには、grib2ctlというPerlスクリプトを使う。PerlはMac OS-Xに最初から入っている。ただしパスは切られていない。だがどっちみちX11を使わなけりゃいけないだろうが、これもたまたまβを入れてあったので、Xウィンドウから使うことにするとパスもできていてPerl(v.5.6)をすんなり使うことができた。

▼ GrADSはbinファイル(tarfile.Z、/usr/local/binに展開)とdataファイル(data.tar.Z、/usr/local/lib/gradsに展開)から構成されている。dataファイルには地図その他のデータが入っているので、指定の場所にdataファイルが入っていない場合には、setenv GADDIR dirname で指定する必要がある。サンプルを実行することにする。今のところ、ダウンロードしたファイルは/users/koba/GRAD-GRIBに置いてあるので、まず、

% setenv GADDIR /users/koba/GRAD-GRIB/data

% ./bin/gradsc

ga-> open ./example/model.ctl

Data file ./example/model.dat is open as file 1

ga-> d ps

ga-> enable print

ga-> print

ga-> disable print

ga-> quit

% ./bin/gxeps PRFILE

という具合でPRFILEというepsファイルができるので、これをプリント(OS XならそのままプリントセンターのPSプリンタにドラッグ)すればよい。カラーをどうするかはgxepsの引き数で決める。

▼

上記の例は、インデックスファイルが用意されていたが、一般的には、GRIBデータから始めなきゃいけない。まず、GRIBのサンプルを気象庁のアーカイブから持ってくる。ここでは、地表面温度を取ってきた。htca98という名前だ。ここから、コントロールファイルを作るんだが、

% grib2ctl.pl htca98 >grib_file.ctl

ここで、wgribにパスが通っていないと言われる。つまりgrib2ctlは既にwgribを使うわけだ(そこで set $path= (./bin $path)のようにパスをセットして)。他にもOSXでは、grib2ctl.plをテキストエディットで見るために.txtの拡張子が実は付いていて、これを外さなければいけなかった。次に

% gribmap -i grib_file.ctlとすれば、htca98.idxが作られるので、あらためて、

% gradsc

ga-> open grib_file.ctl

ga-> query file

ga-> d tmpsfc

で下の図のようにプロットされるので、

ga-> printim test gif

としてgif イメージを吐き出す(wiコマンドはどういうわけか働かない)。

▼

GrADSは基本的にはデータビューアなのだが簡単な計算処理もできるようになっている。しかし、今回の目的には不十分(GrADSを駆使するのは面倒)なので、必要データを書き出す必要がある。GrADSにfwriteとコマンドでフラグをたてて置くと、displayコマンドの時に描画と同時にファイルに書き出してくれるようだ。 あるいは、wgribを使って、grepしながらGRIBデータを書き出すことになるようだ。たぶん、GrADSで確認しながら、wgribを使ってデータを抽出し、Mathematicaで処理する、という具合になると思われる。

▼

ECMWFのWebページにアクセスして、見積もりを取ってから、8月31日付けでオーダーを出した。以前と違って、今回はすんなりと研究目的扱いにしてくれて、48 MBのデータが、商用ベースでは、手数料142 GBP、情報料196 GBP、計396 GBPのところ、情報料0 GBP、手数料142 GBPになり、手数料の最低額が200 GBPだったので、最終的には200 GBPとなった。200 MB以上はメディア供給になるが、今回は48 MBのサイズだったので、データはFTP取得を選んだ。

ECMWFから来た確認のメールには、依頼したデータのパラメータが以下のように記述されていた

Date list : 20000101/to/20001231

Model version : 1

Time list : 00/12

Archived rep/res : N80

Requested rep/res : N80

Current area : 50.0000/120.0000/40.0000/145.0000

Level type : sfc

Forecast step list: 3/6/9/12/15/18/21/24/30/36

enter list:

Parameters: lsp/cp/10u/10v/2t/ssrd/ssr/skt/fal

glib2ctl.pl スクリプトでctl ファイルを作ってから、index ファイルを作るところで躓いた。実はECMWFの場合にはデータがブロック化されているので、EOFの後のゴミを無視するために、

% gribmap -e -i grib_file.ctlとしなければいけない(gribmap のhelpに書いてあったのを後でみつけた)。

gradscを実行して

ga-> q fileとすると

File 1 : data01.dat

Descriptor: ./grib_file.ctl

Binary: ./data01.dat

Type = Gridded

Xsize = 24 Ysize = 11 Zsize = 1 Tsize = 732

Number of Variables = 9

no10usfc 0 165 ** surface 10 metre u wind component m s**-1

no10vsfc 0 166 ** surface 10 metre v wind component m s**-1

no2tsfc 0 167 ** surface 2 metre temperature K

cpsfc 0 143 ** surface Convective precipitation m

falsfc 0 243 ** surface Forecast albedo -

lspsfc 0 142 ** surface Large scale precipitation m

sktsfc 0 235 ** surface Skin Temperature K

ssrsfc 0 176 ** surface Surface solar radiation W m**-2 s

ssrdsfc 0 169 ** surface Surface solar radiation downwards W m**-2 s

注文するときその意味するところがよく分からなかった、タイムステップなんだがTsize=732 とあるし、

ga-> set t 10 11とすると

Time values set: 2000:1:5:12 2000:1:6:0

となるので、12時間毎のステップになっていることがわかる。ECMWFのモデルは12 UTCをベースに10日間の予測を、3時間毎あるいは6時間毎に出しているのであるが、購入したデータに入っている、毎日の0時と12時のデータというのが、一体何時間前に予測したものなのか不明ではあるが、少なくとも24時間以内であることがわかる。

日射量はsurface solar radiationとsurface solar radiation downwards があるのだが、違いが判然としない。普通に考えればエアロゾルの影響を考慮するかしないかの違いかとも思われるのだが、プロットしてみると大きな違いはなかったので、どちらを使ってもよいだろう。

▼p.s ECMWFのGRIBファイル不具合の修正(2003.9.29)

一つ問題点があって、glib2ctl.pl スクリプトで作ったコントロールファイルの格子点の定義が、

xdef 24 linear 119.250000 15

ydef 11 levels

-78.022 -62.506 -46.899 -31.272 -15.637 0.000 15.637 31.272 46.899 62.506

78.022

となっている所だ。このままではGrADSで図を書くと背景のマップが世界地図になってしまう。set LON/ set LAT を使って緯度経度を設定すると地図そのものはこちらの思うとおりになるのだが、データそのものは依然として世界地図にマップされているので、うまく図を描くことができない。こちらのデータのリクエストに対してECMWFからは、

The data is at N80 resolution for the area 50 N to 40 N, 120 E to 145 E and this would be expanded to 51.0277 N to 39.8128 N, 119.25 E to 145.125 E.

というログが返ってきているように、データの抜き出しはうまく行っているようなので、コントロールファイルを書き換えてよいものかどうか。経度は24格子点あるから、stepは1.125度できちんと割り切れるが、緯度方向は11格子点でlinearになっているとして割ってみると1.12149度の半端なstepになっているから、Gaussianになっているのだろうと思われる。linearな取り扱いをしても殆ど問題にならないとは思うが、取り敢えずECMWFに質問のメールを出しておいた。ら、直ぐに返事がきて、ECMWFはGrADSはサポートしない、ということだそうだ。GRIBフォーマットの主旨から云って、データファイルにデータの範囲が書き込まれているのが当然と思われるのだが、ECMWF側がそれを認めず、GrADSをサポートしないという筋違いの話を主張する以上、仕様がない。

(これについては、後日、ECMWFの返事が来て、

The technical department is here:

http://www.ecmwf.int/products/data/technical/

and the gaussian definitions are here:

http://www.ecmwf.int/products/data/technical/gaussian/index.html

なんだという)。

仕方がない、自分で調べるしかないと、古い資料を漁っていたら、"The description of the ECMWF/WCRP LEVEL III-A global atmospheric data archive, Technical Attachment, 1994"というのがあって、その67pに、N80 Gaussian Gridの表があった。格子番号と緯度との関係表が記載されていて、関連する緯度は以下の通りであることが判った。

39.8129, 40.9343, 42.0558, 43.1773, 44.2988,

45.4203, 46.5418, 47.6632, 48.7847, 49.9062,

51.0277

というわけでctlファイルを書き換えると、図がきちんと作成された。下の例は表面温度だ。海が暖かく陸が冷たくて、格子位置が正しいことが分かる。

▼

GrADSで操作したデータは、最終的には外部ファイルに書き出して、これをMathematica から読むようにしたい。最初、あれこれと考えてぼんやりしていたが、案ずるより生むが易しで、

ga-> set gxout fwrite

ga-> d sktsfc

ga-> disable fwrite

とすれば、grads.fwriteに書き出されるので、これをMathematica から、

<<Utilities`BinaryFiles`

sktsfc=ReadListBinary["/Users/koba/GRAD-GRIB/ECMWF2003.9.18/bin/grads.fwrite",Single]

p=Partition[sktsfc,24]

ListContourPlot[p,AspectRatio->0.5]

とすれば、容易に結果が出て来て、

となって、上の図と同じ結果が得られていることが確認できた。

▼p.s. 作業手順の確認 (2003.10.8)

これからの作業の順番を考えてみる。

(1) 月毎に降水量と日射量を計算する。筑後モデルの所で述べたので繰り返しになるが

NPP=0.29 Exp(-0.216 RDI 2) Rn

ここで、

NPP [t DW/(ha·yr)]、

RDI (Radiative dryness index)、

Rn (Annual net radiation)[k cal/cm2]

また、

RDI=Rn / l·r

ここで、

l (latent heat of evaporation, 582.8 cal/g at 25 °C)[cal/g H2O]

r (annual precipitaion)[cm(=g/cm2)]

のパラメータを計算する必要があって、実際には降水量と放射量を無視すれば日射量を使えばよい。また筑後モデルは年平均を考えているので、月平均に引き直すことが可能だ。

(2) NPPを計算する。ここまではGrADSを使えばよさそうだ。

月毎の計算については、timeの設定が必要で、月、start_time、end_timeのリストは、2000年については、

month=(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

start_time=(1, 63, 121, 183, 243、305、365, 427, 489, 549, 611, 671)

end_time=(62, 120, 182, 242, 304, 364, 426, 488, 548, 610, 670, 732)

ここでRn の単位は、[k cal/cm2]であるが、ECMWFの日射量の単位は、W m**-2 s なので、10**-4/4.18605を掛けて[k cal/cm2]に変換する。ここでは、月毎に積算するつもりなので、平均値 r に(end_time- start_time)を掛けて月毎の積算日射量を計算する。雨量についてECMWFデータでは[m]で与えられているので、[g/cm**2]に変換する。注意しなければいけないのは、Rn の単位は、[k cal/cm2]であるのだが、RDIを求める時、指数であるので無次元だから、単位が[cal/cm2]になっていなければいけない点だ。昔の人の論文だからか本人がいい加減なせいか、ちょっと困る。ちなみに、

ga-> d ave(lspsfc,t=1,t=732)*732+ave(cpsfc,t=1,t=732)*732

あるいは、

ga-> define lpa=ave(lspsfc,t=1,t=732)

ga-> define lcp=ave(cpsfc,t=1,t=732)

ga-> d lpa*732+lcp*732

として得られた年降水量は北海道で1〜1.2m程度(札幌の年降水量平均値:1141mm、1941〜1970年、理科年表)であるから、適切な結果が得られていると言える。

(3) 対応する年のAVHRRデータを持ってきて、植物活性を計算し、月毎に積算する。同時に植物活性から適当な係数を用いて、乾燥重量を計算する。

(4) 北海道の既知の場所をグラウンドトルース地点として参照し、中国のNPPとAVHRRから求めた乾燥重量を比較する。

▼p.s. GrADSスクリプトについて (2003.10.10)

実際の作業はスクリプトを使うのだが、スクリプトファイルは.gsという拡張子がついている必要があって。中身は例えば、

'open file.ctl'

'q file'

'set t 100'

'd ssrsfc'

という具合になっている。これをGrADS内部では、

-> run script.gs

という具合に実行すればよい。

あるいは、

% ./gradsc -l -c 'run script.gs'

という風にshellから実行できる。

▼p.s. shellの環境設定とsourceコマンド (2003.10.15)

ところで、前にも書いたがgradscを実行するためには、GADDIRという環境変数でdataファイルの場所を設定しておく必要がある。その他にもGrADS関係はhomeの下のディレクトリにひとまとめにしてあるので、ログイン後、そこに移る必要がある。そこで、

% cat init.txt

cd /Users/koba/GRAD-GRIB/ECMWF2003.9.18/bin

setenv GADDIR /users/koba/GRAD-GRIB/data

というようなスクリプトをhomeに作っておいて、

% source init.txt

とすればよい。sourceコマンドは使ったことがなかったので探すのに手間どった。

▼

というわけで、取り敢えず準備が整ったので、2000年のNPPをGrADSを使って計算してみる。スクリプトファイルは、

'open file.ctl'

'define rn=ave(ssrdsfc,t=1,t=732)*732*0.0001/4.18605'

'define pr=(ave(lspsfc,t=1,t=732)*732+ave(cpsfc,t=1,t=732)*732)*100'

'define rdi=rn/(582.8*pr)'

'define npp=0.29*exp(-0.216*rdi*rdi)*rn*0.001'

'd npp'

とした。結果は、以下のとおり。

Uchijimaの結果では、北海道で8〜12t DW/(ha yr)なので、少し大きめの値が計算されている。原因の一つとしてはUchijimaの結果は高度の影響を考えて補正しているあたりなのだが、Rnの計算手法そのものが、かなり違うので、今の所なんとも言えない。ECMWFの放射量の取り扱いが12時間毎なんだが、当然のごとく、夜をどう扱っているのかが判然としない。

▼(2003/10/20)

Seinoは、有効積算気温として、5、10、15度Cより高い温度を植物の成長が有効になる温度として、これ以上の温度を積算するような話をしていて、NPPの場合にも当然、この考えは取り込まなくてはいけない。だが、上の結果は少し大きすぎるな。NPPはBiome-BGCモデルなんかを使うのがはやりらしいが、複雑すぎるのはどうか。

日立市の2000年の月別の日射量というページがあって、1月から12月までの月合計値は (276.4, 363.3, 491.1, 502.8, 553.9, 460.9, 606.7, 562.7, 375.9, 309.8, 236.8, 289.0)、年間では5029.1[MJ/m2]となっていた。GrADSで8月の日射量を計算すると(00Z, 12Z)の平均値に時間を掛けて求めたのだが、当該地域で3.6e8~6.9e8、1月では1.4e8~2.8e8[J/m2]という結果が得られて、オーダー的にはよく合っていると思われる。気象庁が観測した月別全天日射量の平均値の7月の日平均値が北海道で、15~20[MJ/m2]、月単位では、これが465~620[MJ/m2]となるから、これもオーダー的によく合っている。

▼Rnの計算手法について(2004/1/15)

Rnの計算手法については、すっきりしないところがあって、例えば年間の上向き長波放射量は σT4- L↓ と表される(L↓ は下向き大気放射量)。ここでσT4の分を見積もってみると、σが5.67 10-8Wm-2K-4として、T=283Kとすると、363.7Wm-2と計算される。「水環境の気象学」近藤純正、朝倉書店、1994、328pによれば、σT4- L↓ は、北日本、東日本の太平洋側でおよそ60W m-2で、その他の地方はこれより小さい値である、としているから、現実には L↓ がかなりの大きさを占めていることが分かる。

また、年平均日射量は150〜130W m-2であると上記資料は述べていることから、 L↓ は年平均日射量の40%程度である。実際のところL↓ をECMWFデータから推定することは困難であるので、ECMWFの"surface Surface solar radiation downwards"をそのままRnとしても第一近似的にはよかろう。

▼Rnの補正について(2004/1/30)

Rnの計算手法については、ECMWFの"surface Surface solar radiation downwards"をそのままRnとしても第一近似的にはよかろう、と上に書いたが、やっぱり正しい値を使った方がよいのでは、という意見もあって、係数0.6を使って再計算してみた。以下がその結果だ。

Uchijimaの結果、北海道で8〜12t DW/(ha yr)に近くはなったが、まだ少し大きめの値になっている。さらに係数を調整するのもおかしいので、このあたりとしておいた。

▼

NPPの計算の話は準備が整ったので、NDVIの2000年のデータを手元に揃えておく必要がある。ところで、NDVIデータは、農林水産衛星画像データベースシステム(SIDaB)にある、等と述べていたが、今日アクセスしたら、利用者登録のところで止まってしまった。使えません、というメールは出したがどうなることか分からない。昔のことで忘れていたのだが、国土地理院のデータベースがあって、北海道のNDVIの変化については、実はこれを使っていて、しかも2000年の分は既にダウンロードしてあった。老化現象か。

老化問題はさておき、NPPとNDVIのメッシュ値のマッチングを行わなければならない。本報告の場合、よりデータ点数の少ないNPP値を補間してNDVI値に合わせることになる。NDVIは、東経120.0度〜東経150.0度、南北方向北緯 20.0度〜北緯 50.0度、メッシュサイズ経度方向、緯度方向ともに30秒メッシュ(方眼)で、データサイズ3,600pixel(横)×3,600line(縦)である。

そこで、Mathematicaで、

approx = ListInterpolation[p, {latitude, longitude}]

appoxTemp=Table[approx[lat,lon],{lat,40,50,0.5},{lon,120,145,0.5}];

として補間関数を作ってみた結果が下の図だ。

▼

さて、来週からタイに出かけてしまうと、現地でテンションを維持して今年度報告書の準備を進展させることができるかどうかは微妙なところだ。できるところはできる限りやっておきたい。貧乏性のせいである気もするところだが。

先週までに、NDVIとECMWFデータのマッチングができるまでになったので、いよいよ本格的に成果の落とし所を探らなくてはいけない。だが、その前に全体の傾向を眺めておく必要がある。気温/NDVI、雨量/NDVI、NPP/NDVIなどの関係だな。ECMWF由来のデータは滑らかになっているから、NDVIのマップ上に気象データのコンターを重ね合わせるのがよかろう。

コンターを引くとなると、以前から懸案事項だったのだが、Mathematicaは標準ではコンターラインにラベルをつける機能はついていない。ラインの色を変えたりしてみたのだが、どうしても不便だ。そこで調べたら、MathSourceにお誂えのが見つかった。

こうして、気温/NDVIの関係を眺めてみた。2000年4、5月の結果は以下の通りだ。

▼p.s GRADSの不具合(2003.11.25)

なかなか原因が見つからなかったのだが、GRADSCでは、計算途中のオーバーフローが起きると、図は問題なく描けても、set gxout fwrite でデータを出力するときにフォーマットが乱れてしまうようだ。Mathematicaでデータを読み込む時に不具合が報告されるので分かった。

年平均はよいとしても、各月毎に計算する時に、雨量が0の地点がある月の場合に、RDIの計算で0の割り算があるので、オーバーフローが起きるのだ。最初は、GRADSCのスクリプトでNPPの計算をやろうと思っていたのだが、結局、雨量と日射量を別々に出力してから、Mathematicaで処理をすることにした。

▼p.s 解析方針(2003.11.27)

ここで一呼吸おいて、どういう順番で解析を進めるかについて、考えてみた。

1.NDVIと気温、降水量、NPPの相関マップ

2.NDVIの平均値、標準偏差のマップ

3.農地、草地、の分類

4.ターゲットポイントの選定

5.NDVIー気温のホドグラフ作成

6.レファレンス(北海道)とNPPをベースにしたターゲットポイントの評価

6.DEMによる標高分類

このうちDEM(digital elevation map)については国土地理院のページを通してダウンロードできることが分かったが、これがないとどうにもできない、というわけでもないので、あまり時間を使いたくない。

▼

11月29日にタイに着いて、今日2回目の授業を終了したところだ。周りが静かなので、意外にはかどるかも知れない、などと思っている。予定していたとおり、まず12ヶ月分のデータを用いてNDVIの平均値、標準偏差のマップを作ってから、以前に北海道をターゲットにして植生の分類を試みたのと同じ方法で、植生の分類をしてみた。

ここでは、平均値と標準偏差のそれぞれに閾値を設け、そこからの大小により、4つの種類に分類してみた。試行錯誤的に閾値を動かし、その結果が北海道についてよく分類されていると解釈される場合、その閾値が意味あるもの、とした。具体的には、北海道の都市域と農地、林地が区別できた閾値の組み合わせを採用した。以下の結果において採用した閾値は、NDVIの平均値について、130、標準偏差について15、を用いている。

採用した数値による結果を北海道について見ると、札幌などの都市域、空知および十勝の畑作地域、および山林に分類されているのがわかる。さらに図には、1年間の総降水量(cm)の分布を重ね合わせてみた。図中の赤い色で表されているのが、NDVIの平均値が閾値より大きく、標準偏差が閾値より小さい地域である。これは、植生が活発でありながらその変動が少ないことを示す。また、その存在域が山地であり、年間降水量の多い場所と一致している。これらを考え合わせれば、この領域は、密な針葉樹林帯と思われ、北海道では阿寒山地でしかみられない。

降水量について言えば、哈爾浜(ハルピン)、長春、瀋陽の統計値(理科年表による)が、それぞれ年間に488、645、709mmであるから、この図の結果は妥当なものだと言える。札幌の年降水量が1141mm(1941~1970までの統計値)であるから、中国東北部の雨量が日本に比べて非常に少ないことに注意すべきである。

同じ図に気温の年平均値を重ね合わせたものが以下の図である。札幌の平均気温は8度であるが、統計値(7.8度C、理科年表)にほぼ等しい。

穀物生産の点から言えば、長春は、年平均値が6度を下回って北海道より寒く、米作の北限に近いことがわかる。

▼p.s. 理科年表について (2003.12.9)

ところで、本文中で何度も理科年表について言及しているのだが、改めて理科年表を作ろうと思い立った人、これを改訂し続けたに敬意を表したい。何かあった時に頼りになるのが理科年表だからだ。しかし、何気なく普段使っている理科年表の年次を見たら1980年の版であった。いくら何でも新しいのを買うべきだと思った。

▼

平均値と標準偏差のそれぞれに閾値を設けて植生を、4つの種類に分類した結果に、年間NPPを重ねてみた。閾値については前回と同じで、NDVIの平均値について、130、標準偏差について15、を用いている。ただし、平均値と標準偏差の両方が小さいものから、さらに、平均値-10、より小さい区分を設けて都市(と思われる地域)を分離し、別のphsedo color を割り当ててみた。その結果が以下である。

この結果から簡単な考察ができて、中国東北部のうち、哈爾浜(ハルピン)、長春、瀋陽(地図の上から順に黒い四角で示してある)周辺域は、NPPが中国東北地域で最も小さい。NPPと穀物生産量の間に比例的関係があるとすれば、この地域の農耕地においては、灌漑のない場合、北海道の空知、十勝地方の生産量の1/10程度の生産量しか期待できないこととなる。

中国・黒竜江省の米作りという報告があって、黒龍江省の国有農場を視察した農業者の座談会なのだが、米作のために地下水を利用していることが述べられている。上記のNPPのマップから見て、灌漑なしに米作が行えないことを裏付ける現地報告といえる。

▼Rnを補正したNPP (2004/1/30)

Rnに地面からのプランク放射と下向きの大気放射の分を補正するために係数0.6を使ったという話はしたが、これをNDVIによる植生分類に重ね合わせたものを再度作った結果が以下の図だ。

上記の図、その他の一連のソフトウェアもMathematica で記述した。

▼

SIITの講義は、相手方の都合で毎週3回しかないので、割合とだらだらと続けるしかない。金曜日には講義がないので都合3連休となってしまう。ホテルでは敢えてすることもないので、国境のプロットプログラムを作った。国境のデータは1kmメッシュのが、ペンシルバニア州立大学で公開されている。ここから各国の国境のポリゴンデータをダウンロードすることができる。データはテキストフォーマットになっているので、ごく簡単に使うことができる。ただしMathematicaでは、長いテキストリストを操作しながら、新たなリストを作っていくのに時間がかかるのが欠点だ。Helpには、このような場合、新しいバージョンに追加された関数であるSowとReapを使え、と書いてあるんだが、試したところ、あまり早くならなかった。かえって、何度もこの関数を使っているうちに段々に遅くなっていくので、終にあきらめて、時間をかけてリストにした国境データをファイルに書いておいて、後で読み込んで使うことにした。

そのほか、1kmメッシュだと細かすぎるので、間引く関数を作ったり、意外に手間がかかった。こうしてできた国境線を加えたのが下の図だ。

みると、ロシアとの国境あたりに耕地が広がっていて、ロシア側が林地であるのと対照的な様子がみてとれるが、これが国境を境にした土地利用の違いのせいなのか、地形的なものであるのか、タイに地図を持ってこなかったのでよくわからない。最終的にはDEMの話もしなくちゃいけないかも知れない。

▼p.s 追加作業

話が煮詰まってきて、次にするべきことと言えば、

・農耕地を対象と考えて、NPPの気温が10度以上の場合についてのみ、計算してみる

・北海道についてTs-NDVIのホドグラフを作って、農地と林地の違いをみてみる

くらいか。

また、およその結論としては、中国東北部の農業に今後、大きな進展は見られないだろう、ということだ。即ち、比較的平均気温が高くて農業に好適な気温の地域と、農業に必要な降水量の高い地域が重なり合っておらず、結果的にNPPが北海道の1/10程度にしか過ぎないからである。地下水等を使った灌漑は局所的に農地に高い収穫をもたらすであろうが、東北地域全体で中国全体の穀物需要に応える程に収量を増加させることは困難であろう。

▼p.s 取り纏めの筋立て (2003.12.15)

そろそろ取り纏めを考えなくてはいけない。おおよそ次のような筋道になるだろう。

・中国の経済発展がわが国にどのような影響を与えるか、食料自給率の極めて低い我が国の食料問題から考えてみた。中国が将来食料輸入国となった場合には、穀物輸入の競合が起きる可能性がある。

・中国の食糧問題は、経済発展による土地の工業と農業の競合に深く関係しており、従来の穀倉地帯は、工業化により、現在以上の拡大は望めない。

・農業と食糧問題に関わる多くの分析結果は、WTO加盟等、中国の発展と国際社会への関係の緊密化により、中国の食糧自給は困難になると考えている。この時、中国東北部の食糧供給基地としての帰趨が中国の将来の食糧問題の方向を決定づけると示唆している。従って、農地としての中国東北部の現状と将来の把握が重要である。

・そこで、衛星データを利用して農地をとりまく環境インデックスの探索を試みた。

・中国東北部の農地の現状を表す指標として、NPPとNDVIの関係を取り上げた。NPPは気象指標から得られる、植物の炭酸同化量のポテンシャル値であり、将来値を予測できる、積算値である、という特徴を持つ。一方、NDVIは植物活性を示す瞬時値である、土地利用と植生の現状の状況を示すことができる、という特徴を持つ。

・NPP、即ち気温と降水量、とNDVIの関係を整理すると、植生を、気温、降水量、NDVI(植物活性)の三つのパラメータで指示される、三次元空間において、気温・降水量平面上を動く運動体と看做すことができる。植生が運動体である、というように主体的な取り扱いを行ったのは、植生が自身の活性の履歴を記録しているかのような振る舞いをするからである(極端な例としてはシベリア唐松が夏の終わりの時期に落葉して、厳寒期に備える、といった例である)。Ts-NDVIはその一断面と考えることができる。従って、植生をモデル化できれば、気象パラメータを用いて、農業の将来予測を行うことが可能であろう。しかし、植生は多様であり、かつそのモデル化は現在も不十分である。

・そこで、NDVIとNPPの両者を用いれば、モデルを用いなくとも近い将来については、診断的に農地の現状と将来予測が可能となるであろう。北海道を参照しながら推定作業を行った。

・NDVIの平均値と標準偏差を用いて土地利用を概略的に推定することが可能である。

・中国東北部は平均気温、降水量からみて、乾燥地域にあり、NDVIからもその空間分布が確認された。

・NPPから、中国東北部の農業生産量を北海道と比較して推定することができる。

・将来的に中国東北部の農業生産量が飛躍的に増大する可能性は少ないと考えられる。

こんなところか。

▼p.s 中露国境の農地 (2003.12.22)

上図の中露国境付近で国境を挟んで、土地利用の大きく違うように見える地域がある。ハバロフスクはアムール(黒龍江)側とウスリー(烏蘇里江)側の合流点にあるのだが、この合流点に至る、ウスリー川についてハンカ湖北岸の右岸と左岸を比べると、左岸の中国領では農地がみられるのに対して、ロシア側にその分布は僅かである。また、アムール川とスンガリ(松花江)川の合流点からハバロフスクに至るアムール川の左岸と右岸を比べると右岸の中国領に農地があるのに対し、ロシア側はこれに比較して少ない。

両者とも、川の両岸の標高に大きな違いはないから、気温からみて農地として必ずしも良好とは考えられないような地域でも、中国領では農地の開拓が進んでいる、と看做すことができよう。

▼p.s Mathematicaによるリストの読み込み速度改善 (2004.6.29)

上に、数字の書かれたテキストリストをMathematica で読むと、リスト操作が入るので非常に遅くなる、という話を書いた。この話は、タイに行っているとき、早く読める手法が見つかった気がしていた。気がしていた等、曖昧な話を書いているのは、そのソースがタイに持って行ったラップトップに入っていて、しかも、早く読める方法があった、といいうのをどこにも書かないうちに、またその存在自体忘れて、時に思い出すためだ。

この話、時に思い出す度に、どんな手法だったか忘れてしまってソースを探そうとして、そのうち、と探す事自体を忘れてしまって、という典型的年寄り状態の話だったのだが、今、何となく思い出したような気がするので、また忘れないように書いておこうという寸法だ(もう実に話しが、くどい)。

さて、どういうことかと、言えば、ReadList は、フォーマットなしで、対象がテキストリストでもきちんと働く、ということだ、という単純な話で、ただし、数字の間はタブ(スペースかも)で区切られていなければいけないし、行末の問題があるので、テキストリストそのものは、別のエディタで整形しておく必要がある(という話だったと思う。ラップトップのソースを探して確認しよう。忘れなければ)。とりあえずソースを見つけた。

▼▼▼

前項に、植生を、気温、降水量、NDVI(植物活性)の三つのパラメータで指示される三次元空間を動く運動体と看做すことができると述べた。 そこで2000年の1年間のデータについて帯広と長春の緯度経度1分の範囲を対象として解析した結果が下図である。三次元空間上の軌跡をそれぞれの二次元平面にも投影してある(左が長春、右が帯広の結果)。

Three dimensional parametric twist loop とでも呼ぶべきか。

温度−降水量平面への投影は、植生の存在する場所の第一次の特性を表すと看做すことができる。従って、植生はこの束縛条件の下で一年というクローズしたサイクルを構成しなければならない。 次にNDVI−気温平面への投影は、環境によって規定される植生の種類を表すとともに、植生がどれだけの炭酸同化を行ったかをも表す。例えば、帯広の植生は長春のそれと比べ、夏期の間中、高いNDVI値を保ち、結果として年間のNPPも高くなることを示している。 NDVI−降水量平面への投影は帯広において一定の傾向を持たないのに対し、長春では、NDVI−気温平面への投影軌跡と類似の傾向を持っている。即ち、降水量の多い程、NDVIも高い傾向にある。同時にその傾向の大きさは冬期から夏期に向かう時期と夏期から冬期に向かう時期で異なる。帯広の植生が示すパターンとも比較すると、長春の植生が降水を最大限に利用する傾向にあることが解る。

▼

上の図のソースもある。

▼▼▼

これも先が遠いぞ